(2017.02.05公開)

新潟市歴史博物館の学芸員を務める木村一貫(ひとやす)さん。新潟にまつわる昭和中期に活躍した報道写真家や「新潟美人展」などの展覧会を手がけてきた。木村さんが新潟市歴史博物館に異動したのは2009年。それ以前は、10年以上にわたり新潟市美術館でも学芸員として活躍していた。美術館と歴史博物館、その両方で学芸員を務めたからこそみえてきたものや、学芸員の立場からみた「いい作品」とは何かをうかがった。

「ひきだす」と題した収蔵品展(2010年)で「はぎれ」の試験的な展示を行う。生活文化史の資料である「はぎれ」の色彩に着目した試み

「新潟美人展」(2011年)のポスター(上)とチラシ(下)。現役の新潟芸妓をモデルに、お座敷姿と私服姿の2種類の広報を打った

———美術館と歴史博物館はなにが根本的にちがうのでしょうか。

簡単にいうと、美術館ではお客さんに「いいね」といってもらえるような展示をします。面白いかどうかという観点で集めた、優れた作品をみせるのが美術館の役割なわけです。歴史博物館の場合は、いいかどうかという主観の問題ではなくて、実際に起きた出来事を歴史的な事実として伝えるための役割を担っています。いくら「いいね」と思ってもらえる絵をそこにおいたとしても、それを間違った文脈で伝えたり、表記の時代や場所が間違ったものではいけません。

美術館の場合も、別の人間がつくった贋作はまずいですよ。でも、同じ作家が別の年代に描いたものだったとか、「椅子の絵」と題名をつけているけれど実は「机の絵」だったとか、そんなのは大した問題ではないわけです。「これいいね」といってもらうために展示をしている美術館と歴史博物館とは、来館者が求める役割が異なっているように思います。

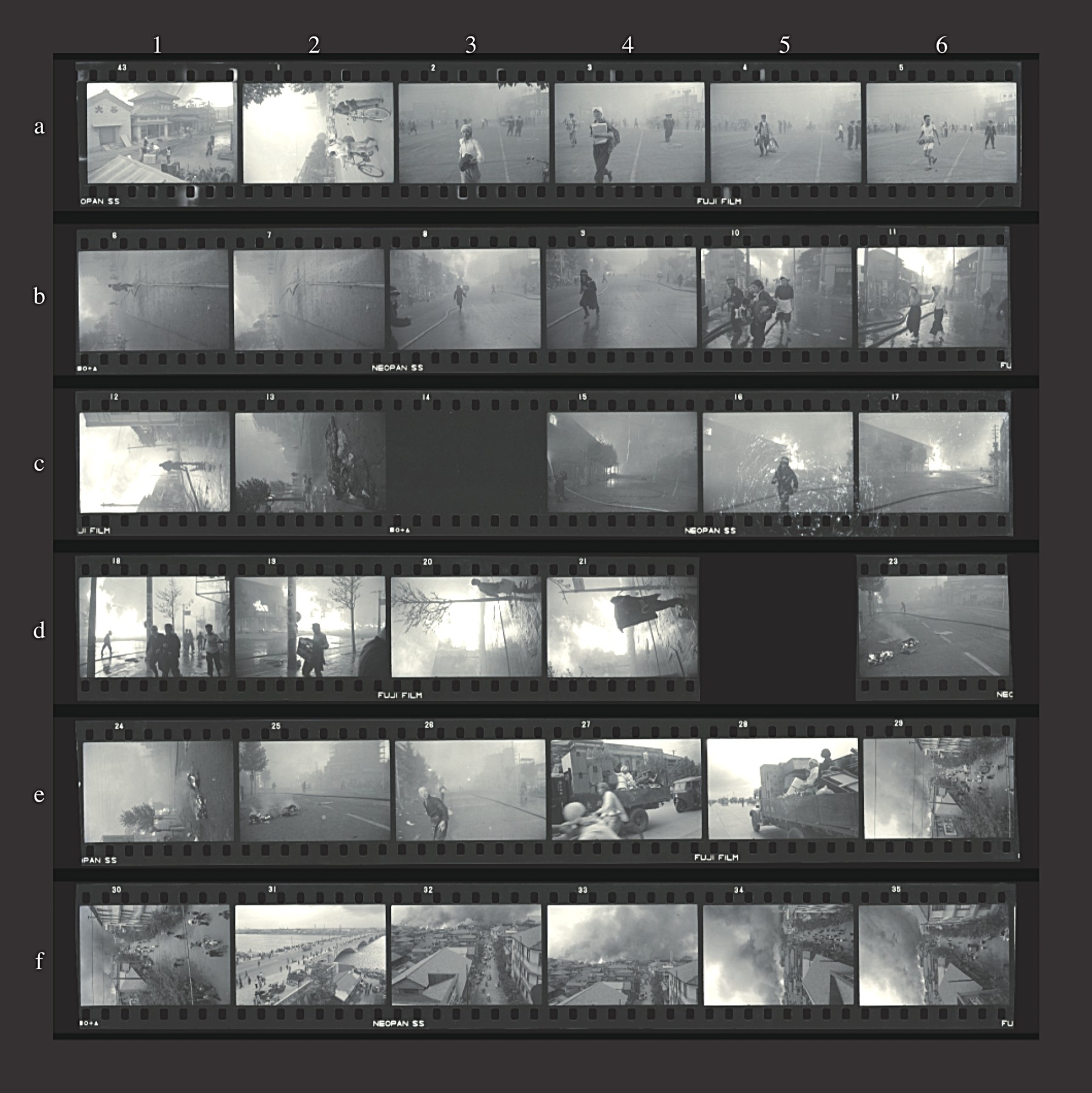

「小林新一展」より、1955年の新潟大火を取材した時のフィルムロール。発表用にプリントされたのは1カットだけだが、コマの行間にさまざまな情報が読み取れる

———2013年に木村さんが歴史博物館でおこなった展覧会では、新潟の写真家、小林新一の写真を取り上げています。これをもし、美術館で開催していたら内容はどのようにちがっていたのでしょうか。

昭和30年代を中心に活躍した小林新一は、報道写真のカメラマンでした。2012年に彼が亡くなったあと、奥様から「フィルムがたくさん残っている」という話をお聞きしました。そのフィルムには当時の新潟の人々の営みが記録されていたので、歴史資料として今を生きる新潟の方に知ってもらう価値があると思い展覧会を開催しました。

持ち込まれたフィルムには、小林新一が発表していなかったり、雑誌などに掲載されていないものが多く残っていました。そういったプリントされないまま残された映像は、歴史資料としては宝の山です。

ですが、作者がボツにしたカットを第三者が任意にプリントして「作品化」することはできません。歴史資料だとしても、作者の名が冠してあればみたひとはそこに写真家の意思を読み取るからです。その意志を尊重しつつ、一方でみたひとに誤解を与えないように歴史資料として活用する必要がありました。ですからコマのセレクトもトリミングもせず、1ロール36枚のフィルムをまるごと「ベタ焼き」のまま展示したんです。

「作品」を前提にする美術館ではふつう、未発表のネガを展示することはありません。小林新一の展覧会であれば、基本的に生前に発表された写真で展覧会を構成したでしょう。

「博物館行き」(2013年)と題した収蔵品展の展示室風景。海岸でひろった資料やアイドル歌手のCDなど、博物館の意外な収集活動を紹介

市民むけの体験プログラム(2016年)では古典的な写真技法「アルビューメン・プリント」に挑戦した。鶏卵紙を自作してプリントした作品

———収蔵品の保存も学芸員の役割ですね。これはどんなところが難しいですか。

例えば、かつてのコピー技術に青焼きというものがあります。図面などをコピーするときなどに使われました。これは感光性の薬品で白地に青色の像を焼け付けるもので、光に当て続けると色がぬけて白くなってしまいます。

博物館や美術館の収蔵品というのは、100年後の人も活用できることを目指します。ですから、生もののように保存できないものは基本的に収集しないんですね。色がぬけてしまう青焼きも、生ものではないものの保存と公開の両立がむずかしい素材です。

保存のためにいちばんいいのは暗い場所にしまって展示しないことです。石の塊のように劣化の心配がないものばかりならいいですが、資料には青焼きのように展示するだけで劣化がすすむものが少なくありません。ですから展示の際は、それぞれの素材の性質にあわせて紫外線量や温湿度をできるだけ良好に保ち、同時にみやすさにも配慮するというバランスが重要になります。

———新潟市美術館では、木村さんが歴史博物館に異動したあとの2009年、展示品の土壁にカビが生えるなどの問題が起きています。これについては何が原因だったと思いますか。

伝統的な土壁の工法で造形するなら、多量の水分を乾燥させる温度環境と自然風、それに時間が関係します。発酵することで丈夫な壁になるからです。施設内でつくれば乾燥に時間がかかり、カビは必ず生えます。というか、それが正常な過程です。

———作家が素材のことを熟知していれば、どんな展示をしていたと思いますか。

本物の職人なら屋外で制作するでしょう。自然とのかかわりをテーマにした作品ならなおさら、それが作品にとってベストな方法だからです。

展示施設の特性やお客さんの安全、展覧会の趣旨などは博物館・美術館が責任をもちます。一方で素材の特性と表現の関係は作家が判断する領域だと思っています。

ポーランドのウッチ国立近代美術館にて(1996年)

帰国後、ポーランドの若い作家を招いて展覧会を開催(2000年)

———これまでの経験で、学芸員の仕事の指針になっていることはありますか。

20代の終わりに青年海外協力隊員として、ポーランドのウッチという都市の美術館で働きました。そこではこちらが何かを教えるというより、むしろ学ぶことがたくさんありました。ここでの経験が、その後の仕事で大きな財産になっています。

わたしが訪れた当時、ポーランドは社会主義政権が崩壊してから5年、民主化の道を歩み始めた時代でしたが、そうした大きな転換期を生きた多くの美術家たちの作品に、わたしは現地で触れることができました。例えば日本でも知られているものとしては、アンジェイ・ワイダの映画『灰とダイヤモンド』。60年前の作品ですが、あれは日本人には説明がないとよくわからないかもしれません。かたちとしては社会主義体制のルールに則っているけれど、その体制への批判が「ほのめかし」だけで巧妙に盛り込まれているからです。作り手はみな「二枚舌」を使わなければ生きていけませんでした。

———その経験を通じて、どんなものが素晴らしい作品だと思うようになりましたか。

ポーランドでは検閲をするひとたちも本音はソ連嫌い、自由主義、というのが80年代の状況でした。そういうなかで作家と国家、国民とが互いに共感をさぐりあいながら、さまざまに深読みできる作品が出てきているんです。いろいろな制約を課せられて、ものもない金もない表現の自由もない中で、あの手この手を駆使してやっと咲く花みたいなものです。それは今の平和な日本では想像しづらいかもしれませんが、必要に迫られて生まれたものにはどんな営みにも深みがあると思います。

今は、パソコンやスマホなどの機器をつかったり、新しいメディアを通じて面白い表現や可能性を探る作家も出てきています。それでも、何もないところから「つくらなきゃいけない」という切羽詰まった状況で咲いた花、つくった本人にも、よいのか悪いのかわからないような、そんな生命力を感じさせる作品と出会ったときは幸せです。

2016年に実施した昭和後期の新潟の風景画を扱った展覧会では、展示会場で音と詩のライブイベントを開催

2017年4月には「え?展」と題する企画展を準備している。特撮映画で知られる新潟出身の背景画家、島倉二千六(ふちむ)さんの作品も展示される。

Photo:田島勇 2016

———現在、木村さんが準備している歴史博物館の展覧会は、どんなものになるのでしょうか。

今年の春に開催する展覧会では、一般には美術品とはみなされないような、身の回りにある「実用の絵」を取り上げます。世の中には絵画と呼ばれる美術品がある一方で、ふだんの生活の中でもたくさんの絵をみかけますよね。図面や地図、チラシやポスター、衣服の模様や仏壇の蒔絵、あるいは、銭湯のペンキ絵や顔ハメ看板などです。「美術」や「絵画」という日本語が使われるようになった明治以降の「美術ではない絵」を意識してみることで、そもそも「美術」とは何だったのかを問い直してみたいと思っています。

インタビュー・文 大迫知信

2016.12.22 電話にてインタビュー

木村一貫(きむら・ひとやす)

1967年、山形県生まれ。筑波大学芸術専門学群を卒業し、山形県内の中学校に美術の教諭として赴任する。その後、本間美術館に2年勤め、青年海外協力隊員としてポーランド第2の都市ウッチの国立近代美術館で働く。帰国後は30歳で新潟市美術館の学芸員となる。2009年に新潟市歴史博物館に異動し「新潟美人展」(2011年)や「報じられなかった写真 -昭和30年代 写真家・小林新一の820カット」(2013年)などの展覧会を手掛ける。2011年に京都造形芸術大学大学院芸術研究科(通信教育)芸術環境専攻に入学。地方都市における美術展覧会受容史を研究した。

大迫知信(おおさこ・とものぶ)

大阪工業大学大学院電気電子工学専攻を修了し、沖縄電力に勤務。その後、京都造形芸術大学文芸表現学科を卒業。現在は教育や文化、環境などの分野で、拠点の関西から海外まで広い範囲でライターとして活動中。

自身の祖母のつくる料理とエピソードを綴るウェブサイト「おばあめし」を日々更新中。

https://obaameshi.com/