(2020.06.14公開)

いま、自宅にいながら講義を受ける、オンライン授業が各地の大学で行われている。その授業で使える動画の教材を、北海道大学オープンエデュケーションセンターでは何年も前からつくってきた。そこで博士研究員として、教育研究と教材の制作を手がけているのが田中宏明さんだ。田中さんは現在、教育に携わっているが、大学生時代の専門は教育ではない。多摩美術大学でプロダクトデザインを学び、衣服をはじめとする作品を制作してきた。しかもいまでも制作は続けているという。なぜ田中さんはデザインを学び、作品を制作しながら、教育に深く関わる仕事をしているのだろうか。

北海道大学オープンコースウェアのウェブサイト。教材の動画をインターネット上で誰もがみて学ぶことができる

———田中さんは北海道大学の授業で使う教材を制作しているそうですね。どんな教材をつくっているのでしょうか。

新型コロナウィルスの影響で、多くの大学がオンライン授業を実施するようですね。僕が働いている北海道大学オープンエデュケーションセンターでは、インターネット上で利用できる教材を制作しています。例えば講義を行う先生と協力して、知識をわかりやすく伝える動画をつくり、誰もがインターネット上でみることができる「オープン教材」として公開しています。学内限定で利用する教材もありますが、先生のご希望によっては「北海道大学オープンコースウェア」という教材配信プラットフォームで、教材を一般公開しています。ネットで自由に学べる教材で基礎的な知識を事前学習することで、リアルタイムの講義はディスカッションにあてて、知識をより深めるということも可能です。

センターには、教材設計、映像制作、著作権処理、システムなどの専門スタッフが働いています。僕はデザインを専門としていますので、教材設計と映像制作の真ん中くらいの領域で動画教材の開発に携わっています。

動画教材は大きくわけると2種類あって、ひとつは先生の講義をそのまま収録して公開するパターン、もうひとつは教材の設計から一緒に行うというパターンがあるんですね。

動画教材の強みは、実技を学ぶ科目で発揮されることが多いです。例えば看護学部の場合、ベッドメイキングのような実技は、言語情報で説明するだけではなかなか伝えられません。術者の視線の動きや身体全体の動かし方など、言語情報に置き換えられない要素が沢山あります。動画教材の場合は、実際にベッドメイキングをしているようすを映像でみせながら、適宜、説明をはさんだり字幕を入れたりできます。ビジュアル表現を駆使して重要なポイントを強調することで、学習効果を高めることができます。本学オープンコースウェアで公開している保健科学研究院「臨床検査」教材は、教員と学生が教材設計を行い、僕たちは映像制作をお手伝いしたものです。これらの教材でも、ビジュアル表現を使ってポイントを強調しています。

https://ocw.hokudai.ac.jp/lecture/hs-oer2018-blood-smear

https://ocw.hokudai.ac.jp/lecture/hs-oer2018-blood-draw

https://ocw.hokudai.ac.jp/lecture/hs-oer2018-newtons-rings?movie_id=21937

———教材をつくる際に大切にしているのはどんなことですか。

大事にしているのは異分野間のコミュニケーションです。教材の制作は、「こんな授業にしたい」という先生の要望をお聞きして、まずは僕たちがその内容を教えてもらうことからはじまります。それを初心者の目線で聞きながら、「ここはもっと説明を加えられますか」とか「この専門用語はどんな意味ですか」とか、気になったことを質問していきます。すると先生の方も「あ、はじめて学ぶひとはここでつまずくのか」といった気づきがあるそうです。

専門外の分野の内容は、初めて知ることばかりです。もちろんさっきお話しした看護についても、まったくわからない状態からスタートします。でもそのわからないということが、教材づくりでは強みにもなっていると感じます。

僕らが質問を重ねることで、教材を作るために必要な情報を得られ、先生たちも知識や技術をどう伝えたらいいか改めて考える機会にもなります。そうやって、異分野間でコミュニケーションを繰り返すことで、教材がブラッシュアップされていくんです。

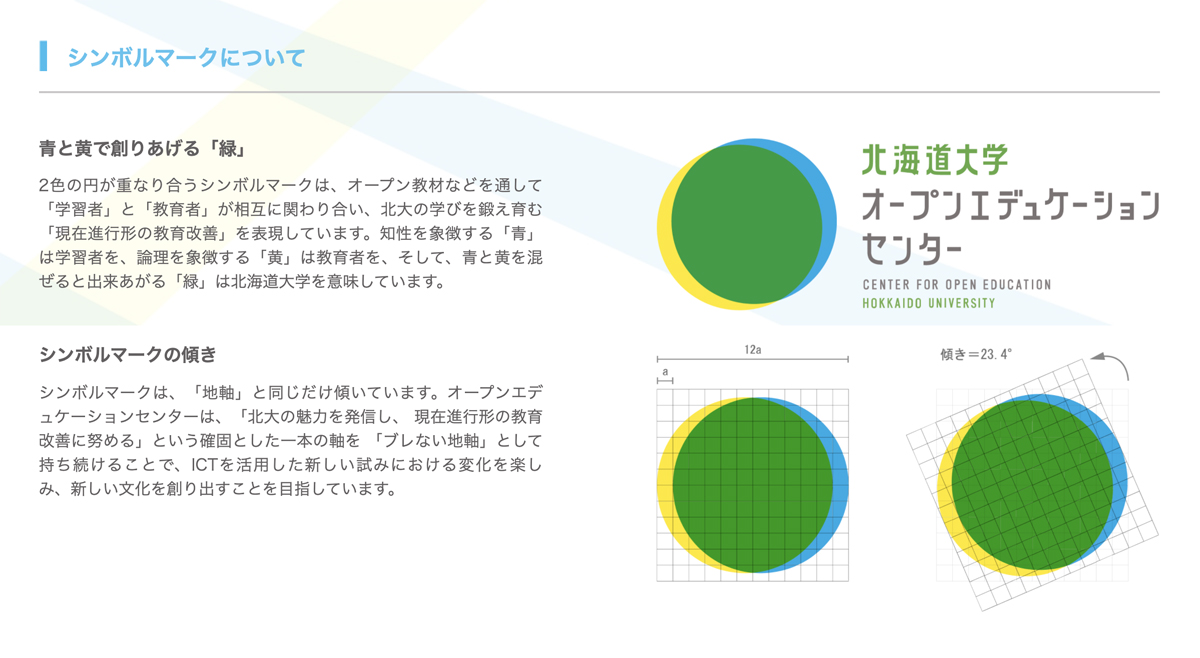

教材開発のほか、OECのブランディングデザインに携わっている。「青(学習者)と黄(教育者)で創りあげる緑(北海道大学)」をコンセプトに、各種ロゴから広報資料まで、一貫したイメージづくりを心がけている

——— “コミュニケーション”の大切さは、教材制作に関わる前から意識していましたか。

自分が興味をもって取り組んできたことを振り返ると、“コミュニケーション”とか“関係性”といったことばにまとまる気がします。僕はプロダクトデザインを学んだのですが、製品をデザインする際も“コミュニケーション”がとても大事なポイントだと思っています。

例えばこれからデザインする製品が、ボタンを押して使うものだったら、「どうすればひと目みただけでそれを押してくれるのだろうか」とか、「操作しやすいのはどんなかたちだろうか」とか、さまざまな関係性を考えてデザインします。そうしてデザインされたものを別のひとが使うことは、製品というメディアを通した間接的なコミュニケーションです。

すべてのコミュニケーションは、ことばでも身振りでも、必ずあいだに何かをはさむことになりますよね。ひととひとが対話しているときも、お互い相手のしゃべったことを、自分の知識や経験を通じて理解するしかありません。そういうコミュニケーションの仕組みが、教材の制作や研究を行うようになって、近ごろやっと腑に落ちました。

———多摩美術大学を卒業したあとは、すぐに北海道大学で教育に関わるようになったのでしょうか。

北海道大学で働くようになったのは、卒業後、しばらく経ってからです。2008年に大学を卒業したあとは、映像作家のアシスタントを3年くらいしていました。その期間は楽しかったですし、学んだことも多くありました。一方で自分の作品制作や、興味のあることを追求する余裕がなくなってしまいました。それが想像していた以上に精神的な負担になって、自分自身の存在意義を見失ってしまったんです。

その後、東京で塾講師をするようになると、自分が身に付けたデザインの考え方が活かせることがわかりました。例えば中学受験を目指すお子さんに国語を教えるとき、かなり抽象的で難しい文章を読解しなければなりません。その時、デザインによるビジュアル化の考え方が役立ちました。論理の標識となる接続語にマークをして前後の「関係性」を強調したり、図を使って包含関係を考えたりする技を教えました。文章にちょっとしたデザインを加えて、論理を目に見えるかたちで表現する方法を教えると、生徒たちの学習効果が上がったんですね。小学生は、概念を頭で操作するよりも、目に見えるものを操作する方が得意なんだと思います。

そうした塾での経験で、「デザインの考えかたというのは、ものをデザインするときだけではなく、どんなことにも応用できる基本的なスキル」だと気がつきました。しかもそれは僕にとってとても興味があることなので、どんな仕事でも探求心をもって取り組めるという自信が出てきました。

———それから北海道大学で働くようになったんですね。

そうなんです。東京から札幌に戻り、1年ほど映像制作会社でお世話になった後、北海道大学オープンエデュケーションセンターで働くようになりました。“デザインの考えかた”を教育に活かすことに興味があったからです。すると北海道大学では、何かをつくって対象を深く理解する、僕が美大で受けたような教育も実践されていました。これはアクティブラーニングと呼ばれていて、学生がただ座って話を聞くだけではなく、能動的に学べるように考えられた学習法のことです。それに先ほどお話しした『オープン教材』のような取り組みも始まっていました。オープンエデュケーションという考え方を仕事を通して学ぶうちに、“デザインの考えかた”を教育に取り入れる方法をもっと探ってみたくなりました。

もう少し具体的に言うと、これからの社会で求められるスキルを“21世紀型スキル”と呼び、創造力や問題解決能力が必要だと言われているんですね。ですが、どうやってその創造力を伸ばすのか。そもそも、創造力というのはどのような能力なのか。明確ではないことばかりなんです。なので創造力やクリエイティブというものが、学びの中でどう位置づけられるのか解明したくなりました。

オーストラリアのファッションショー、Eco Fashion Week Australia 2017で田中さんが発表したコレクション「BEHIND USELESS SHAPE」

———田中さんはSTUDIO MEMBRANE(スタジオ・メンブレン)を主催し、服やインテリアなどの作品も発表されていますよね。

スタジオ・メンブレンのメンブレンというのは“膜組織”という意味で、“人間の身体と外部の環境のあいだにあるみえないもの”というイメージなんですね。目にはみえなくても人間とつながっている文化とか、民族性とか、周囲のひとや環境との関係の中でつくられるものを、自分の手でかたちにしたいと思って作品をつくっています。

なかでも衣服というのは、体温調節や身体の保護といった機能から、装飾といった要素も含んでいます。さらに人間の歴史や民族の特性なども強く反映していますし、身体と環境のあいだにある象徴的なものだと思います。ですから衣服には関心があって、大学生のころから制作しています。

布を真鍮のパーツで留めて着る作品

———オーストラリアのファッションショーEco Fashion Week Australia 2017で発表したコレクションBEHIND USELESS SHAPEは、オーストラリアの先住民、アボリジニの自然観に大きな影響を受けたそうですね。

自然にかえる衣服をつくろうと思って調べていたときに、彼らの自然観を知ってとても興味を持ちました。アボリジニの思想の核には、自然との一体感(oneness)というものがあります。彼らは狩猟採集の生活をしながら身近な動植物や景観、祖先とのつながりを感じとり、土地と一体化するための儀式を行ってきました。そうした自然との一体感を重んじる彼らの聖地をたずね、そこで感じたインスピレーションをもとに服をつくりました。

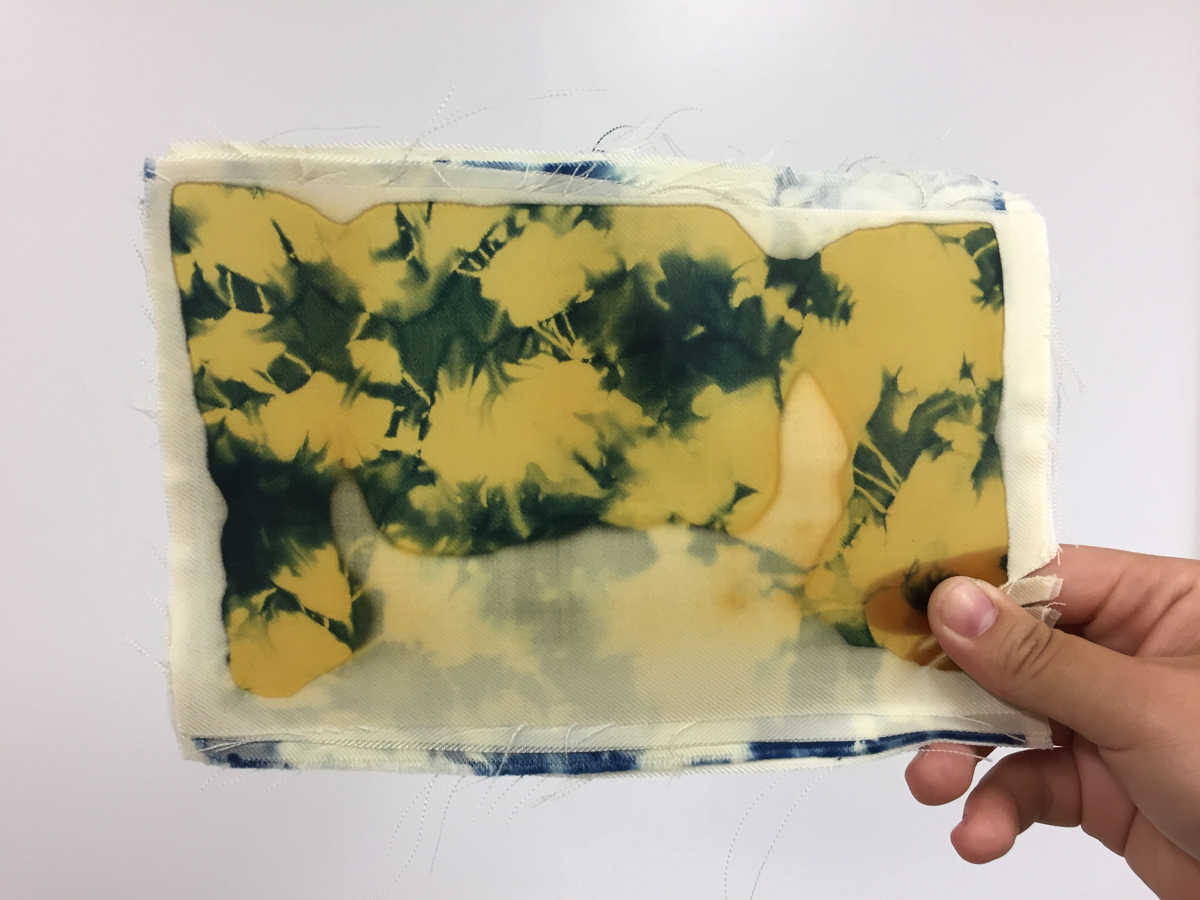

この服は、日常では着ることができないような見た目ですよね。先ほどお話しした服の機能性という面では、無用なかたちをしています。ただ、この服は生産の過程では無駄がなく、エコという機能があります。実はこの服、生地を裁断してただ線を入れているだけなんです。ですから立体裁断だとどうしても生まれる、端切れのようなゴミが出ないんです。さらに布地は自然にかえる素材を使っています。

この線を入れた布を、日本の伝統技法“組子”のように組み上げたり、真鍮のパーツで留めたりすることで服のかたちにしています。布をパーツで留めるだけなら、ある程度の大きさがあればどんな布でも着ることができます。同じような発想は古代からあって、ギリシャのキトンという衣装も、布をパーツで留めているだけなんですよ。

アボリジニは土地と一体になる儀式を行い、天地創造の物語を語り継いできました。それは現代社会の価値観でみると、決して実用的ではありません。ですがそういったアボリジニがつくり出し、受け継いできたものに美しさを感じます。これを一種の“無用の美”と考え、服としてかたちにしたかったんです。

日本の伝統技法“組子”のように組み上げた作品(上・中)。その作品がアボリジニに伝わる歌の地図“ソングライン”に似ていると、現地のアボリジニから教えられた

ひとつ忘れがたい経験がありました。オーストラリアでアボリジニの聖地を案内してくれたウィルが、ファッションショーが終わった後、駆け寄ってきました。すごく感動してくれていて、“組子”の作品が「ソングラインの地図と似ている」と話してくれました。ソングラインは、オーストラリア全土に散らばっているアボリジニの部族同士を繋ぐ、目に見えない歌の地図だったそうなんです。僕はソングラインの概念にインスピレーションを受けていましたが、実際のイメージを知らなかったんです。だから、あまりにも似ていて驚きました。その翌日、ウィルは僕をソングラインの地図があるmoon caveに案内してくれました。ウィルの厚意で、“組子”作品のエディトリアルフォトを、ソングラインの前で撮影することができたんです。異文化同士のクリエイションが重なりあった感動は忘れがたいです。

Eco Fashion Week Australia 2018では、衣服に爪を備えたコレクションThe Claws of Clothesを発表。上は衣服、下はイヤリングの作品

室蘭工業大学の平井伸治教授が開発したウール樹脂。衣服を留めることができ、簡単に分解されて自然にかえる

EFWA 2018|The Claws of Clothes [Runway]

EFWA 2018|たんぱく質の樹脂化(室蘭工業大学との共同開発)

———翌年のEco Fashion Week Australia 2018では、衣服に爪を備えたコレクションThe Claws of Clothesを発表されています。この作品は、どのような発想で生まれたのでしょうか。

これも“自然にかえる衣服”の流れで発想しました。BEHIND USELESS SHAPEでは、布をパーツで留める服をつくりましたが、そのパーツは真鍮製なので自然にかえらず残ってしまいます。そこで自然の中で分解できて、布を留めることもできる固い素材がないか調べていたんです。するとちょうど僕の出身地にある室蘭工業大学の平井伸治教授が開発した、ウール樹脂という素材があることを知りました。

ウール樹脂は、羊毛を層にして重ねプレスしてつくる素材です。ウールにはケラチンという爪と同じ成分が含まれていて、圧力と熱を加えるとこれが硬化するんですね。しかも金属とは違って、簡単に分解されて自然にかえります。この素材に出会って、BEHIND USELESS SHAPEで布を留めていた真鍮のパーツの替わりになるかもしれないと思いました。

平井教授との共同研究がはじまり、学生たちが生み出したウール樹脂の実験サンプルに触れるなかで、ウール樹脂も人間の爪も、ケラチンが硬化したものなんだ、という不思議に魅せられました。柔らかい指に固い爪を備えた人間は、指先を繊細に使えるようになり脳を発達させたそうです。爪には、普段は気にもとめないけれど、想像以上に大きな機能性が備わっています。そう考えると、衣服にウール樹脂の爪が加わることで、布地の結合方法を刷新するような、新しい衣服のかたちが生みだせるように思いました。

当初、平井教授は衣服のうえに樹脂をあしらうことに乗り気ではなかったのですが、「衣服の爪というコンセプトはいいですね。爪ならあってもいいと思えました」と言ってくださいました。そして平井教授と研究チームの協力で、新たな方法で布を結合した、完全に自然にかえる衣服をつくることができたんです。

———大学の研究員として、またスタジオ・メンブレンの主催として活動を続けながら、京都造形芸術大学(現、京都芸術大学)の大学院でも学ばれたそうですね。

そうなんです。学びと創造のプロセスを理解するために、研究者になる道も整えておきたいと思ったんです。なので、北海道で働きながら学べる通信制を選びました。

僕は大学院の芸術教育分野で、2年間、ひたすら何かを生み出す創造のプロセスを自己分析するということをやりました。学習と創造が入り混じった、頭の中にあるモヤモヤをかたちにするプロセスを、自分を実験台にして理解したいと思いました。思考にかたちを与える過程で、学びが発生することを実感したのは、多摩美の3年生の時でした。就職活動のために過去の作品を分析してポートフォリオを冊子のかたちに編集する作業を通して、自分が無意識に目指していた方向性がみえてきたんです。この時に自身の認識に作用したものは何か。どんな要素が自己分析につながったのか。学習と創造はどのように相互作用しているのか。まずは自分の学習と創造のプロセスを分析することで、それと同じようなことを誰もが実践できて、教育にも活かせるようなフレームワークを見つけたいと思いました。

そこで自分自身の創作活動を題材にして、その中で自分がやったことや感じたことを振り返りってまとめました。学習と創造の関係性について理論化するところまではいけませんでしたが、自身の思考プロセスにかたちを与え、自身の学びの種として活用するドキュメンテーションの手法を“Drawing Poetry”(ドローイング・ポエトリー)と名づけ、冊子にまとめました。

ドローイングということばには、“引き出す”と“描く”、ポエトリーには“詩”という意味があります。誰しもあたりまえだと思っていた認識が、大きく揺さぶられるような体験をすることがありますよね。僕はそのときの感覚を詩的なものだととらえて、視覚的に描き出そうと考えました。その感覚を、どうやって書き留めることができるのか。どうやって言葉にしたり、ビジュアルにしたりできるのか。人間が、感覚をいろいろな表現に置き換えてコミュニケーションを行うプロセスはどうなっているのか。

こういった問いと向き合いつつ、創作中の自分自身との対話や、一緒に作品をつくったオーストラリアの先住民、アボリジニの方々といった異文化との対話、異分野や異業種との対話というテーマでまとめていきました。その最中に何が起こり、どんなプロセスを経て作品ができたのか、その時の自分の経験にかたちを与えられたと思います。“Drawing Poetry”と名付けたドキュメンテーションでは、思考にかたちを与えるという作業そのものに価値があると考えます。かたちを与えて終わるのではなく、かたちを与えてからはじまります。新たな創造に向けた学習のように思っています。

また、衣服に爪を備えたThe Claws of Clothesの“Drawing Poetry”は、芸術教育の実践としてウェブサイトで公開しています。“ウール樹脂と衣服との対話”と題した作品の制作過程、そして“モデルたちと衣服との対話” と題した、ファッションショーで発表するまでの過程を扱った2部構成になっています。

———今後の展望をお聞かせください。

大学院で自分の歩みをたっぷり眺められたこともあって、何かをつくることそのものよりも、つくり出すまでのプロセスに興味が湧いてきました。ひとが何かをつくり出すまでには、経験や知識を混ぜ合わせて、アウトプットするわけですよね。その流れのなかで何が起こっているのか、さらに詳しく調べていきたいです。

そのためにも自分で表現するということを、これからも続けていきたいと思っています。自分で表現したものごとを振り返って分析し、今後の研究や教育に役立てていきたいですね。

取材・文 大迫知信

2020.04.19 オンライン通話にてインタビュー

田中宏明(たなか ・ひろあき)

北海道室蘭市生まれ。北海道大学オープンエデュケーションセンター(OEC)博士研究員。2018年京都造形芸術大学通信制大学院修士課程(芸術教育)修了。2008年多摩美術大学生産デザイン学科プロダクトデザイン専攻卒業。専門はデザイン。STUDIO MEMBRANE( http://studio-membrane.com)を主催し、衣服をはじめとした作品を発表している。2014年より、北海道大学OECで教材制作・広報物のデザインに関わる。自らの作品制作を通じ、デザインの考えかたを教育に応用する方法を探求し、より効果的な教材の制作に活用している。

大迫知信(おおさこ・とものぶ)

大阪工業大学大学院電気電子工学専攻を修了し沖縄電力に勤務。その後、京都造形芸術大学文芸表現学科を卒業。大阪在住のフリーランスライターとなる。経済誌『Forbes JAPAN』や教育専門誌などで記事を執筆。自身の祖母がつくる料理とエピソードを綴るウェブサイト「おばあめし」を日々更新中(https://obaameshi.com/ )。京都芸術大学非常勤講師。祖母とともにNHK「サラメシ」に出演。京都新聞(19年10月13日朝刊)に祖母とおにぎりのエピソードが掲載される。