(2025.02.09公開)

イタリア・マルケ州在住の陶芸家・林由紀子さんは実に多彩な顔をもっている。ハイパーリアリズムと呼ばれる、セラミックを用いた彫刻で知られるベルトッツィ&カゾーニ(Bertozzi & Casoni)のスタジオで長年アシスタントを務めながら、マルケ州の土着的な文化を伝えるライターであり、学びの旅を提案するコーディネーターでもある。その他にも、失われそうなレシピを伝えていく食文化アソシエーションの主宰者、日々野山を散策する野草の研究者という一面も。林さんはどのような日々のなかで、現在のような多面的な活動に至ったのだろうか。今回は、林さんに25年間に亘るイタリア生活を振り返ってもらいながら、「異なる分野の人々が丸く繋がりひとつの文化をつくりだしている」というイタリアの豊かな文化環境から受け取った学びについて伺っていく。

マルケ州ウルビーノ(Urbino)中心街の眺め。マルケ州唯一の世界遺産で、ルネッサンス文化が花開いた土地。画家ラファエッロの故郷としても知られる

———非常に多面的な活動をされている林さんですが、まずは現在の活動を教えてください。

イタリアには1999年から住んでいるので、もう25年目になりますかね。イタリアには学生として来て、エミリア・ロマーニャ州ファエンツァ(Faenza)という焼き物のまちにある、国立美術陶芸学校の彫刻コースを卒業しました。

現在は、「ベルトッツィ&カゾーニ(Bertozzi & Casoni)」というセラミックで現代アートを制作しているアーティストデュオの外部アシスタントとしてコラボレーションをしながら、マルケ州や中部イタリアの土着的な文化を旅を通して紹介する「ラファエロの丘から」の代表としてコーディネーターの仕事をしています。その他には雑誌やウェブマガジンなどに執筆をしたり、仕事以外の活動では、イタリアの仲間と立ち上げた食文化のアソシエーションで郷土食の集会を開いたり、古いレシピの灯火を消さないように、現代の方々に向けて食文化のカンファレンスを開催しています。

アペニン山脈という、イタリア半島を背骨のように走っている山脈の麓にある、マルケ州北部のカッリ(Cagli)という村に今は住んでおり、山で出会った薬草に詳しい、薬草の魔女とも言える初老の女性と仲良くなったのがきっかけで、この10年ほどは食用の野草や薬草の世界にも触れています。

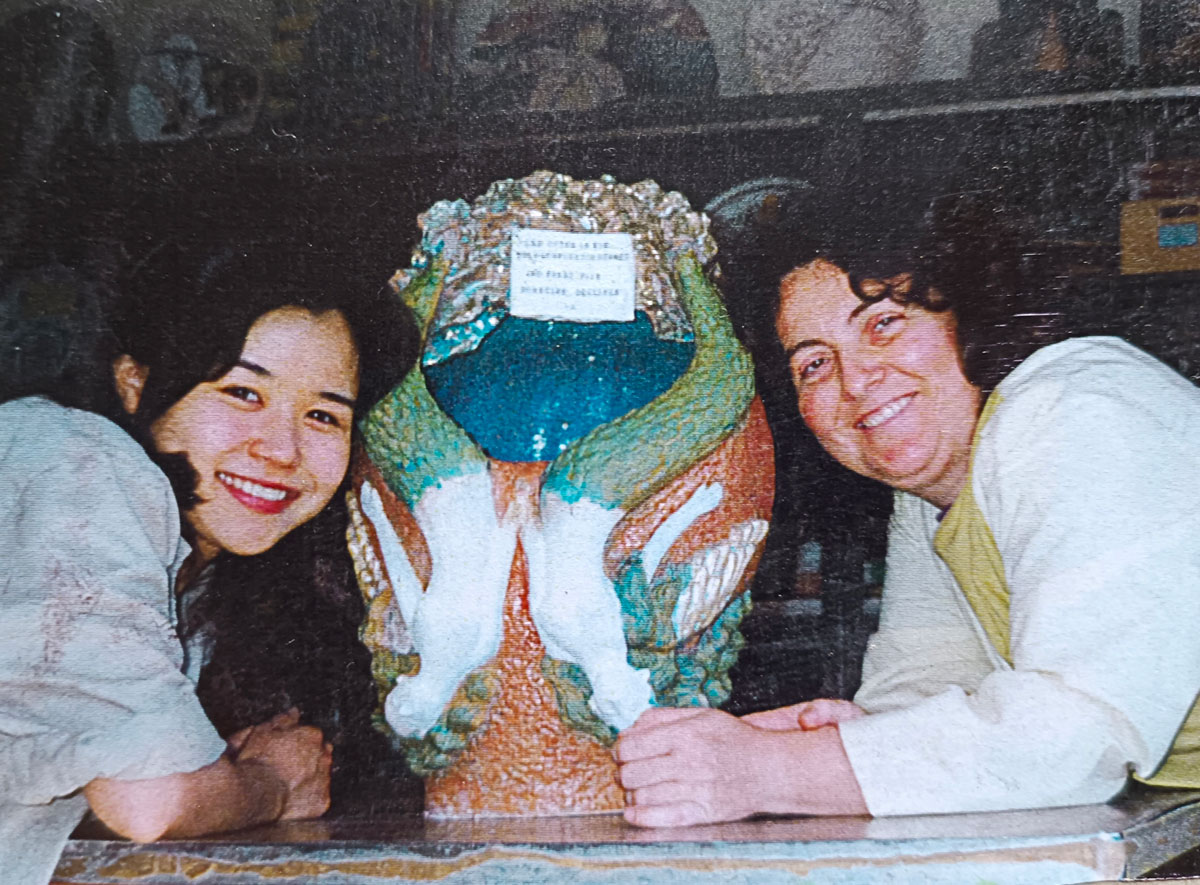

国立美術陶芸学校時代。作品と恩師と共に

———イタリアで学生生活を始めるのはきっと大きな決断でしたよね。

はじめてイタリアに旅行に行った時は短期の滞在だったのですが、そこでの生活が私には合っていてとても楽しかったんです。気に入った国が見つかったので住んでみたいなと思ったのですが、どうせ住むのであれば現地で仕事になる何かをつかんで今後の土台をつくったほうがいいと感じて。私は札幌の市立高等専門学校の一期生として、工芸コースで陶芸をしていたので、この機にイタリアの陶芸を学ぶのも面白い、でもせっかくアートの国に行くなら変わったことをやってみたいなと思っていたところ、ファエンツァの国立美術陶芸学校の彫刻コースを見つけました。当時は焼き物で彫刻をつくるという感覚がなかったので、面白そうだなと。ファエンツァは陶芸のまちとして知られていたので、世界中から色々な国の学生が集まっていて、彼らと交流しながら今まで自分が使ったことのない土、釉薬、色に触れる日々はとても新鮮でしたね。

卒業制作展で、その後私が勤めることになるベルトッツィ&カゾーニのボスの一人から、アシスタントとしてスタジオに入らない? と声をかけていただきました。

植物を運ぶ箱舟と、自然に侵食される遺跡をイメージした国立美術陶芸学校の卒業制作

作品のディティール。ラスター釉という、還元焼成による金属的効果をもつ釉薬づくりを成功させることを目指した

———スタジオでは主にどういった作業をしていたのですか。

粘土を使った成形や型取り、絵付けも釉掛けもなんでもしていたんですけれど、日本人は根気強いというイメージからか、私は小さいものに絵をつけたり塑像したりと細かい作業を任されることが多かったです。

美術の世界では、多くの場合我々アシスタントが手掛けた作品でも、アシスタントの名前がクレジットされることはなく、あくまでアーティストの作品ということになるんです。でも我々の分野の人間は、大きなインスタレーション用の作品などはチームやコラボする職人がいないと完成しないこと、我々アシスタントの働きが大きな土台になっているということを知っているので、自分の名前が作品に出てこないから嫌だと思ったことは一度もないですね。自分の仕事が美術史に残ると思えるだけで充分です。ルネッサンスの時代の美術の工房、ボッテーガでは、マエストロの仕事を弟子たちが横から見ることで技術を学んでいたのですが、私たちの工房も「このやり方は秘密」ということは全くなくて。「僕はこうしているけれど、君のやり方の方が面白そうだから思うようにやっていいよ」と任せてもらうことも多かったです。彼らの作品でありながらもそこに自分の美的感覚が表れていることはとても嬉しいことでした。このような点はルネッサンスの師弟関係と似通った仕事場だったと思います。

当時のスタジオにて。ベルトッツィ&カゾーニのジャンパオロ氏(左)とステファノ氏(右)と

———スタジオでの充実した日々の中、どういうきっかけで現在に繋がる働き方の転換があったのでしょうか。

3、4年くらい寝ても覚めても、という状態で仕事を続けて、語学力と仕事の技術に段々と自信が出てきたときに、私は何をやりたいんだろう、と改めて考えました。2003年にイタリアで結婚して、今後子供も生まれるかもしれないという状況の中で、これまでと同じようなかたちで仕事は続けられないだろうと思ったんです。スタジオでの仕事は自身のアイデンティティ形成に大きく関わっていたので続けたい反面、朝から晩まで仕事の生活では折角暮らしているイタリアの色々な文化にもじっくり関われる時間もなく、もし子供が生まれたら、どうやって自分が親として文化の懸け橋になれるだろうと感じていました。

そんな日々なのかで、よく仕事で行っていたヨーロッパ最大級であるボローニャのアートフェアでの体験を思い出したんです。そこでは、富豪というわけではない一般の人たちがアートを買いにくるんです。作家の幅も、価格の幅も様々で、自分に手が届く好きなアートを一般の人も買う。この国の人にとってアートは生活を潤すものなんだな、と思った時、コレクション文化があって、そこにマーケットがあり、芸術というプラットフォームに人が集うこの国なら、例えばスタジオの元から離れることになっても、別の形で自分の土台がつくれるかもしれない、と希望がもてたんです。2009年に、出産をきっかけに通勤生活にピリオドを打ち、現在のカッリに引っ越しました。

観光地化されていない素朴な暮らしが残る、自然豊かなマルケの丘陵地帯の風景

林さん自ら手がけた自宅の工房

林さんの陶芸作品

2014年制作

———イタリアには、ものづくりをしながら生きることにポジティブになれる仕組みがあったのですね。

スタジオで仕事をしていたときに、いろんな分野のクリエイティブが繋がっているのを目にしていました。食の世界、音楽家、デザイナーさん……彼らが話している様子を聞いていると、職種は違っても共通言語があるんですよね。例えばある美術館での展覧会では、バロック様式の内装の中に現代美術を展示してその組み合わせを楽しみ、オープニングで、作品を鑑賞しながらシェフによる地元の料理を楽しむなんていう体験もありました。美術館の展示室で食事ができることは驚きでしたね。星付きシェフが我々作家に食器セットの制作をオーダーしたりと、色々な分野の人たちがお互いにいい刺激を与え合いながら共に文化を継承している空気に感動しました。この世界は、どうやら文化というプラットホームの上に皆が丸く繋がっているんだなとわかってきたのです。

———その気づきが活動の幅を広げるきっかけになり、「ラファエロの丘から」に繋がっていくのですね。

自分にしか出来ないことをしたいと考えたときに、私はマルケ州を中心とした中部イタリアの土着的な文化であったり、郷土料理などの食文化、美術工芸などに強い魅力を感じていると気づきました。

イタリアは観光大国なので一般的な観光情報は多いと思うんですけれど、日本ではあまり知られていないこの地域を、色々な視点から自分の切り口で紹介してみたいなと。万人向けではないけれど、食文化、美術、工芸などそれぞれで切り取ることなく、すべて繋がって文化ができていることを伝えられるように。

天然香料づくりのワークショップにて、日本からのお客様と先生と共に。「ラファエロの丘から」では、料理教室や工芸教室、様々なワークショップを通して、マルケ州の歴史・文化に触れる旅を提案

縁あって雑誌やWebで工芸や食を紹介しているうちに、「訪問したいです」「リサーチに行くので通訳の同行をしてください」とお声がかかるようになりました。もしかしたらこれが文化の架け橋になる活動なのかなと思い、2014年から、学びの旅のコーディネートをする「ラファエロの丘から」を立ち上げました。

料理研究家、植物学者、文化人類学者であったり、色々な方をご案内します。その方達が受け取りたいメッセージや知識をわかりやすく伝えるのが私の仕事ではありながら、こういったことも興味があるのでは? と追加の提案をして様々な文化間の繋がりを感じていただけるように意識しています。

———食文化のアソシエーションや、野草の研究についてはどのように広がっていったのでしょうか。

古い郷土料理のレシピを見聞きしたり食べさせていただく機会があり、これもひとつの大事な歴史だなと感じていたのですが、継承をしないと私たちの世代で消えてしまう空前の灯火みたいなものが多くて。それらを再発掘して繋いでいくことを目的に、仲間と食文化のアソシエーション・「マッカ・ローニ」を立ち上げました。

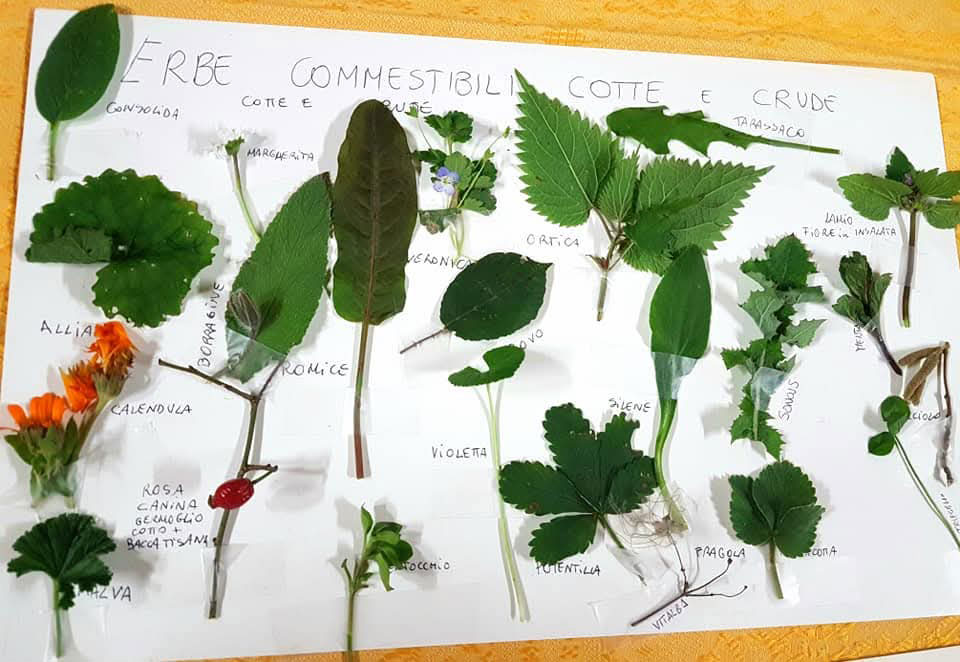

野草を摘む「マッカ・ローニ」のメンバー

摘んだ野草のカタログ化

「ルマケッレデッレモナケ(Lumachelle delle Monache:修道女の巻き貝パスタ)」をつくるワークショップ。現在でもこのパスタが食べられているマルケ州ウルバーニア(Urbania)の新年のお祭り「べファーナ祭り」にて

「ルマケッレデッレモナケ(Lumachelle delle Monache:修道女の巻き貝パスタ)」という、ルネッサンス期に遡る歴史をもつメニューをつくるワークショップをしたことがあります。スパイスがふんだんに生地に練り込まれているパスタなのですが、今の私たちからすると、スパイスはスーパーに行けば手に入るもので、なんのありがたみもないですよね。ただ、それが昔となると、海外からのスパイスは貴金属と同じくらい貴重なもので、レシピの中にスパイスが入っているということは間違いなく貴族の料理だったわけです。当時のメンタリティで見ることによって、当時のレシピの貴重さを感じてみることを大事にしています。同時に、このパスタは昔修道女達がすごく手間をかけてつくっていたもので、パスタについている縞柄は、冬に女性が機織りに使っていた櫛でつけていたんだよ、と歴史的側面もインプットをしていく。当たり前だと思っている自分たちの文化にはものすごく深い歴史があり、外部にアウトプットすべきリソースなんだと伝えたいんです。

イタリアで唯一のハーブ博物館・「アボカミュージアム」。美しい薬壺が並ぶ

薬草に興味をもったのは、ファエンツァの学生時代に美術館で見たアンティークの薬壺がきっかけなんです。かつて修道院の薬草薬局で、薬草をベースとした製剤を展示販売するために使われていた壺なのですが、薬草を入れるためにこんなに美しい壺に入れるなんて、なんて面白いんだろうと興味が湧きました。多くの薬壺は中世の終わりからルネッサンスにかけてつくられているのですが、当時の薬は薬草ベースであり、植物や占星術、錬金術は深いつながりを持っていました。そのような薬草は聖なるものだったので高貴な容器に入れるべきもの。マヨリカ焼きの技術が花開いた時代と、蒸留とアルコールの伝来による薬草製剤の文化がクロスし、芸術と薬学や錬金術が高いレヴェルで融合した時代だったんです。焼き物そのものも錬金術の一部とも捉えられてもいましたしね。あっという間にこの世界にのめり込み、ライフワークとして研究を始めました。田舎へ引っ越してみれば、家の周りは宝の山。薬草に詳しい、近郊の山に住むおばあさんのもとに通い学びながら、フィールドワークも加わり、食べられる山菜や野草なども楽しみながら、ここでの暮らしが植物のお陰でとても豊かになりました。

野の恵みを丸ごと味わえる野草のラヴィオリ(詰め物パスタ)。イタリアの田舎では春には野草を摘み、様々な郷土料理に活用する風習がある

芸術と植物の関係での一例では、中世の時代植物から顔料、つまり色を抽出することも錬金術の技術のひとつとされており、薬草と同じく書物の読める聖職者が担当していた貴重な技術なのですが、それらの顔料は後世のルネッサンスの工房に伝承されていきます。ルネッサンスは芸術文化の開花であったことは間違いありませんが、その源泉が中世から脈々と流れてきているからこそでもあります。顔料の製造がどのように芸術の世界と接点をもってきたかという視点で見ると、植物人類学的な植物と芸術のつながりも見えてきますよね。このように多くの文化的要素が植物と関連をもっている点も、この世界の大きな魅力です。

染色植物から顔料を抽出し、絵の具をつくるワークショップ。マルケ州北部のフォッソンブローネ(Fossombrone)にて

———文化の丸い輪のような繋がりは、歴史を縦断するようにも連綿とあると。かつての林さんのように、これから芸術を学ぼうとしている方々にお伝えいただけることはありますか。

軸となる学びに向かって一生懸命邁進するとともに、その芸術が生まれた環境、土地に行って、証言を聞きながら歴史を感じることが大事だと思います。そうすることで、芸術に対するありがたみもすごく変わりますし、「ただ私がつくりたい作品」からさらなる深みに行けると思います。絵を描く人が、自分が使っている絵の具について、どのようにつくられているんだろうと、その価値に目を向けることで作品の意味合いも変わってきます。

今の時代、アートの素材は画材屋さんに行けば全て売っていますが、昔の芸術家は顔料や道具をつくるところから始めていたり、プロセスの中に意味があることも多いんです。プロセスを大事に見つめることで、これまでの地平線上では見えなかった足元にある、掘りごたえのある価値が実は沢山あることを念頭に、その土地の技術や芸術を見つめるといいと思います。

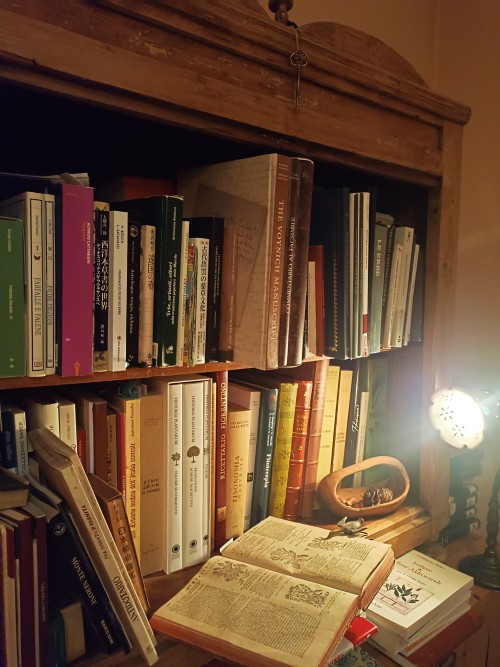

植物に関する書籍が並ぶ林さんの本棚

———足元の歴史を丁寧に掘り起こすことで、それは目の前の今と繋がって新しい価値となるんですね。最後に、林さんのこれからの展望を教えてください。

イタリアでは図書館などで、様々な古書を閲覧することができます。中には中世のマニュスクリプトなど貴重な資料もあります。それらのページから読み取れる当時の哲学や時代背景はまるで絵巻のよう。今後はより、自分の時間の軸を過去にもっていきながら、当時の人々の価値観を体感していきたいと思います。自然学や植物に関する古書を読み込んでいきたいですね。

私はこれまで自然から色々なものを学ばせてもらったのですが、一か所に腰を据えて一巡りの季節を見つめるとはどういうことなのか、ということもじっくりやっていきたいです。季節の循環、これも丸い輪の話になってきますね。得た学びをゆくゆくは本であったり、作品に反映したいです。

また、せっかく京都芸術大学の通信教育に非常勤講師として都市デザイン講座

取材・文 辻 諒平

2025.01.07 オンライン通話にてインタビュー

林 由紀子(はやし・ゆきこ)

札幌市立高等専門学校 工芸デザインコース卒業

ファエンツア国立陶芸美術学校 彫刻コース卒業

Bertozzi & Casoniコラボレーター

現地コーディネートサービス ラファエロの丘から主宰

イタリア マルケ州ウルバーニア 食文化アソシエーション マッカローニ運営

京都芸術大学通信教育課程都市デザイン論 非常勤講師

イタリアにおける土着食文化、薬草文化研究家

ライター|辻 諒平(つじ・りょうへい)

アネモメトリ編集員・ライター。美術展の広報物や図録の編集・デザインも行う。主な仕事に「公開制作66 高山陽介」(府中市美術館)、写真集『江成常夫コレクションVol.6 原爆 ヒロシマ・ナガサキ』(相模原市民ギャラリー)、「コスモ・カオス–混沌と秩序 現代ブラジル写真の新たな展開」(女子美アートミュージアム)など。