(2023.07.09公開)

ロンドン在住のアーティスト・田中由香子さんは、数々の現代美術のアワードを受賞するなど、近年注目が高まっているひとりだ。社会人経験を経て、京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)通信教育部を卒業し、Royal Collage of Artの大学院へ留学した田中さんは、常に自身の表現に必要な学びを求めてチャレンジをしてきた。映像やパフォーマンスなど、様々なメディアを複合的に用いて発表される作品は「人類の進化」や「星の記憶」といった壮大なテーマを扱いながらも、その語り方にはごく個人的な感覚が常に伴っている。極大な視点と私的な視点の交差、また科学のデータや哲学思想を作品に融合した学術横断的な表現であることも特徴だ。田中さんに作品が語り得るものについて伺った。

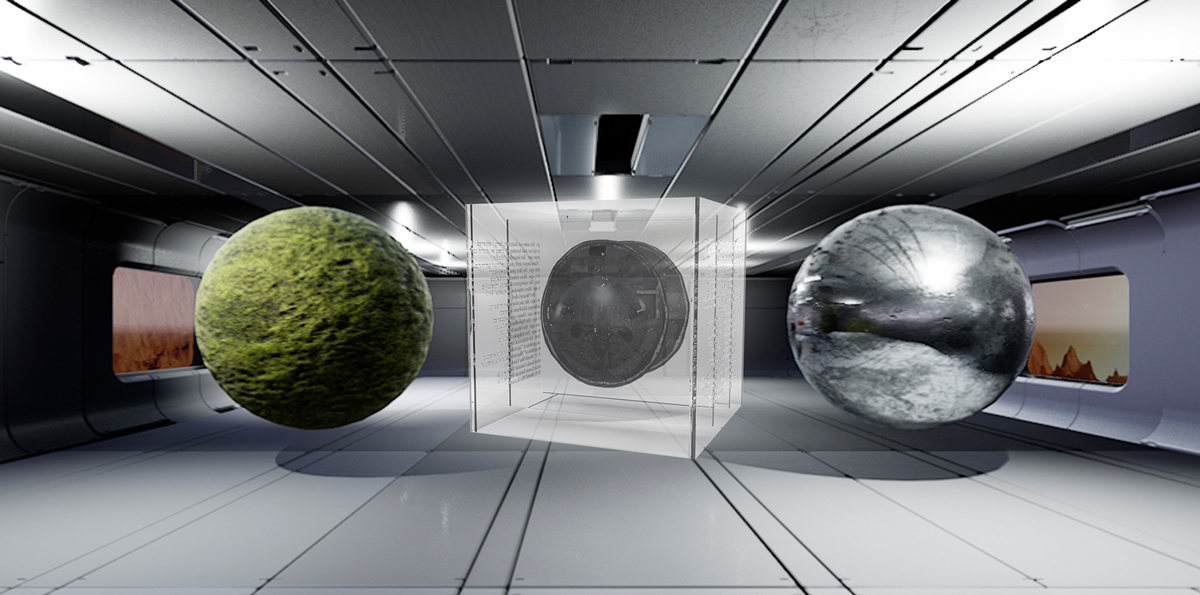

《Recalling the future》

2021/2022

———近作の《Recalling the future》についてお聞きします。この作品は、Royal Collage of Art(以下RCA)の大学院の修了制作だったんですね。

《Recalling the future》は、これまで自分のプラクティスとして取り組んできた「在るとはどういうことか」というテーマをベースに、「人類の進化の可能性」「時間と記憶」や「現在性」を考えた作品です。映像とインタラクティブ・インスタレーションで構成しています。

人類が脳の記憶を装置に移行し、データとして火星に移住した未来が作品の舞台です。そしてそこからさらに遠い未来、人類がさらに別の星に移住した後、火星に取り残された人類の記憶データの格納庫から映像は始まります。英語で脳のデータを移管するアナウンスが流れるのですが、火星にすでに人類はいないので虚しく聞こえる、ディストピアな感じですね。

「人類の進化の可能性」というテーマを大枠に、データとして火星に移住する人類の物語を考えていた時に、意識のデータ移行の実用化を目指している神経科学者の渡邉正峰先生とお話をする機会があり、作品のかたちが定まっていきました。

《Recalling the future》

2021/2022

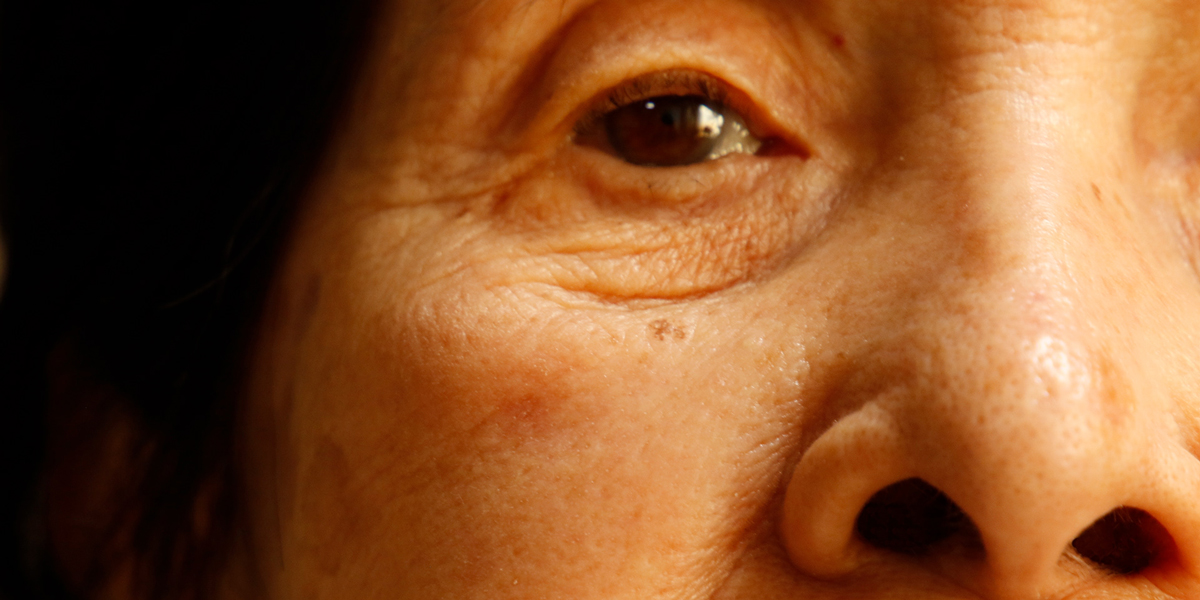

———データとして存在する人類の格納庫というSF的な導入から一転、映像は田中さんが認知症を患う祖母と交流する様子を扱ったとても個人的な内容に移行していきますね。

火星のデータ格納庫に、サンプルとして祖母の記憶があるという設定です。

祖母の患う認知症の種類は見当識障害という、時間と空間の認識が無くなるものです。どう足を出すと歩くことになるのかわからないほど、身体的な記憶が失われていくのですが、一方で昔印象的だった歌ははっきりと歌うことができたりします。祖母の身体は今ここに存在しているけれども、彼女の意識は過去の記憶の中を漂っているのではないか、と何度も思うことがありました。そこから「今ここに在る」というのはどういうことなのか、祖母の中での現在性について考えるようになりました。その気付きがこの作品のもうひとつの軸になっています。

祖母という私的な存在について語っていますが、あまりプライベートでメランコリックな感じになり過ぎないように、ナレーションも映像のつくりも客観的な距離感を意識しています。客観的な視点からプライベートなナラティブを切り取ることができればと思っていました。

インタラクティブ・インスタレーションでは、祖母の脳のMRI画像を使っています。センサーに手をかざすと、MRIの画像がUnityで作成された3DCGによってモニター上を輪切りになったように動き、同時に、手をかざす場所に応じて祖母の歌や、祖母の会話が聞こえるようになっています。映像の中でも刺激によって記憶が想起されるという話をしているのですが、この手をかざすという行為によって、鑑賞者が祖母の脳の中を旅するような体験を促す仕組みになっています。

CIRCA×Dazed Class of 2022

新進作家支援団体・CIRCAが主催するアワードにて、1000以上の応募作品の中からファイナリストに選出された。ロンドンのピカデリーサーカスにある大型スクリーンで《Recalling the future》が上映された

———マクロな視点とミクロな視点が同一作品上に混在して、ただ「人間が在ること」についての問いは通底しているように思います。

「時間と記憶」をテーマにしていることは、一見、言葉だけで捉えるとすごくユニバーサルなものを取り扱っているように聞こえるんですけれども、時間も記憶も一方ではプライベートな体験です。

それは科学とアートの在り方にも通ずるところがあると思っていて、科学とアートは従来両極に位置すると考えられる傾向にあるのですが、実は宇宙や人類・自然・社会などに対しての問いが出発点になっているという点で親和性があるのではないか、と思うところがあって。それが科学とアートを結びつけて領域横断的な作品制作をしている目的のひとつです。《Recalling the future》は、そういった意味でアートの中に科学を取り込む試みとして、ひとつの突破口となった作品でした。

祖母の映像の途中で科学的なナレーションを意図的にサンドイッチしているんですけれど、それに対して、急にエモーショナルな感覚が断ち切られた、と感想を持たれた方もいました。感想を聞くことで、マクロとミクロの概念の混在がどういう風に観ている人に作用するのか知ることができてすごく新鮮でした。

———田中さんが「在るということ」をテーマに作品を作りはじめたきっかけは何だったのでしょうか。

私は、最初期はイラストレーションやデザインの分野で創作活動をしていました。2013年に個展をしたんですが、その時のタイトルを「#yukakotanaka(ハッシュタグユカコタナカ)」としました。SNSの中のアイデンティティは、現実の一部を切り取ってできあがったものなので、どうしても現実とはかけ離れて取り繕った、自分とは違う存在がSNS上に浮いているように思えて、SNS上のアイデンティティについて考える展示にしようと思いました。2011年の震災後に、SNSに突然いい人やいいストーリーがあふれ出した状況を目にして、SNS上でのアイデンティティの在り方を考えたいと思ったことがこの展示のきっかけのひとつだったと思います。

《#yukakotanaka》

2013

「#yukakotanaka」の1ヵ月間、展示とは別にFacebookに新しくアカウントを作って、現実世界で行ったできる限り全ての自分の行為を言葉で投稿しました。特に告知はせずに、ただ誰も見ていないであろう場所で行為の全てを投稿することで、リアルな自分との境界線をできるだけ無くした存在をSNS上につくりたいと思いました。そこから、自分の痕跡がネット上に残ること、それが現代のアイデンティティの在り方のひとつになりえるのかもしれないと考えるようになりました。これはのちにRCAのサマースクールで制作した作品や、《Recalling the future》のデータ格納庫に並ぶ人類というコンセプトにも通じていったように思います。

———フリーランスとして映像やデザインのお仕事をされながら、個人制作を続けてこられた田中さんですが、2015年には京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)通信教育部の芸術教養学科に入学されますね。

独学では限界が見えてきて、圧倒的に美術の基礎知識が足りない、学び直さないと自分の限界を超えられないと感じたんです。現代美術に真剣に向き合うなら、美術史の理解や、アカデミックな文章の書き方を学ぶ必要があり、プレゼンテーションの機会も増えてくると感じていました。

芸術教養学科での2年間は、デザインにおける学びを通して物の捉え方・見方を教えていただくことができ、全てが今に生きている感じですね。特に学びの組み合わせが素晴らしくて。美術史を体系的に学べば学ぶほど知識が横につながっていく楽しさがあって、さらに民俗学や演習課題を通して、フィールドリサーチをすることの楽しさに気付くことができました。この2年間の学びが、今の作品制作におけるプラクティスやリサーチの基礎になっていると思っています。

———その後、RCAの大学院に留学をされます。大きな挑戦だったと思います。

勉強しているとさらに欲が出てくるんですね(笑)。芸術教養学科を含め、それまでの学校がセオリーベースの学部だったので、より実践的な制作をする場に行きたいという思いが出てきました。

RCAの体験入学であるサマースクールでは、3週間という期間の中で、自分の行動の痕跡について様々なメディウムを使用して作品に落とし込んでいきました。今思うと、コンセプチュアルアートを自覚的に制作した最初の体験と言えるかもしれません。サマースクールがRCA入学の決め手になりました。

《the traces for three weeks》

2018

Royal College of Art Summer School Fine Art Group Show

RCA Summer School Fine Art のスタジオ

Royal Collage of Art

RCA在学時の田中さんのスタジオ

RCAの大学院は社会人経験者も多く、先生もクラスメイトにも恵まれました。制作に対して考え方が似ている方が多く、のびのびと同じ目線で意見交換ができるな、と入学してすぐに感じました。英語は全然ついていくことができなくて、必死でしたが。

RCAでは、自分が科学がこんなに好きだったのだと気付けたように思います。アカデミックなコンテクストの中に入って、先生やクラスメイトとの対話を通じて、それまで自覚できていなかった興味の対象、その点と点とが繋がっていったように思います。

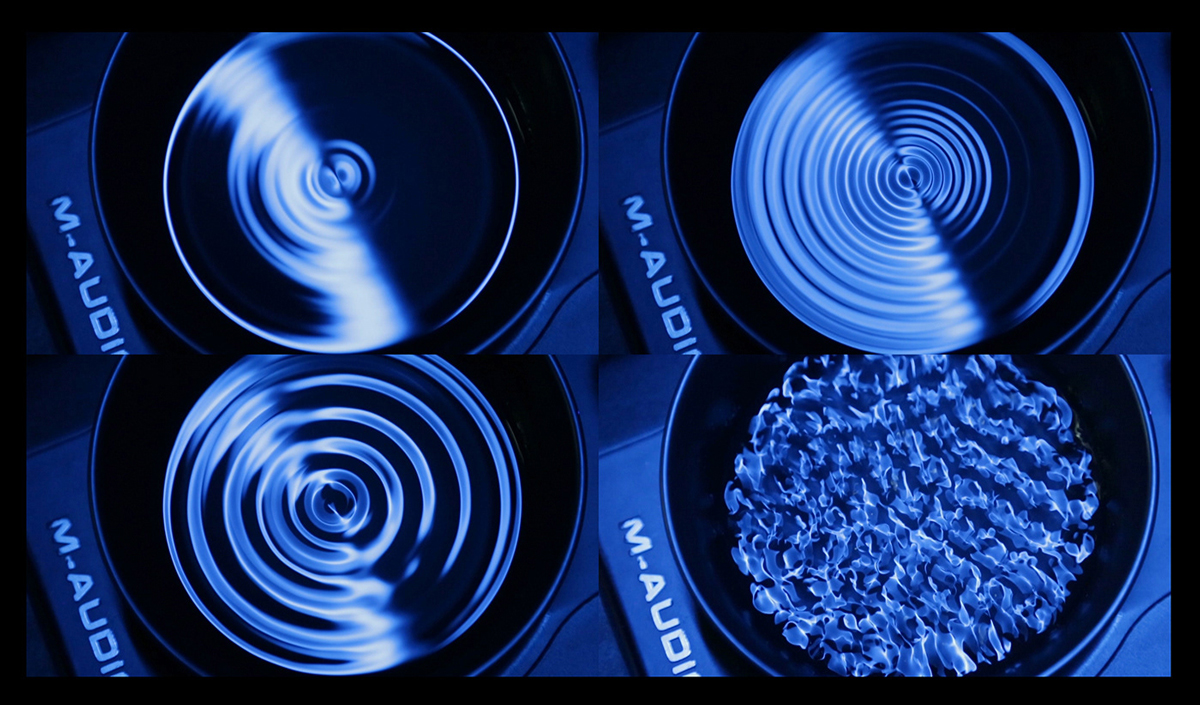

———《Memory of Ghosts》は、「重力波」を取り扱ったRCA在学時の代表的な作品のひとつですね。

展示の条件に合わせて、演者の介在するパフォーマンス形式や、3チャンネルのヴィデオ形式など、発表形態がいくつかあります。重力波という宇宙の現象を起点に、死んだ星の記憶を愛でるセレモニーを表現した作品です。

重力波は、ブラックホールと中性子星の衝突などにより生じた時空の歪みが、高速で宇宙空間に広がる現象です。1916年にアインシュタインの一般相対性理論の中で存在が提唱され、100年後の2016年にアメリカでその観測が発表されました。

地球と太陽の間の距離の400万倍の距離から飛んでくる重力波は、発生した瞬間から観測器に届くまでの間に、その質量はごくわずかなものになるそうです。その現象を、死んだ星の記憶が地球に届くことと捉え、その可視化を試みました。重力波の音を宇宙の音から抽出する技術があることを知り、主にLIGO(ライゴ)というアメリカにある重力波観測施設のオープンソースからとった3種類の重力波の音を元に、音を可視化するサイマティクスという技術でパターンを作成しました。

《Memory of Ghosts ~ Sound of gravitational wave ~》

2021/2022

そこから、サイマティクスでつくったパターンの作品を発展させる形で、後にテキストやイメージプロジェクションの要素を合わせてパフォーマンス作品に変換していきました。重力波が遠く離れた過去の場所から地球に到達する様子を科学データとともにテキストに起こし、星の記憶を擬人化するように、男性に重力波、女性に母なる地球という役割を演じてもらう、一人称のテキストリーディングのパフォーマンスにしたんです。

《Memory of Ghosts》

2021

Performed by Timothy Cape and Katrine Skovsgaard

ただ、テキストには重力波という言葉を直接は使わず、鑑賞者からすると、一見宇宙の話をしているとは思えないようにしました。最初の2パラグラフは距離によって隔たれた人間同士のあいだで交わされるエモーショナルな会話に見える形でテキストが展開し、最終パラグラフになって初めて重力波にまつわる科学のデータが散りばめられている構成にしています。最後まで聞いて初めて、どうやらこれは宇宙の現象を語っているらしいと感じられるような。宇宙で起こったマクロな出来事を、プライベートな物語として体験する方法を考えてみました。

テキストはコロナ禍のロックダウンの前に書いたものだったのですが、偶然にも世界の状況と符合しました。

———科学のデータはそれそのものが美しく面白いですよね。では、科学のデータと、それを用いたアート作品、両者の違いはなんでしょうか。

私の制作において目標としていることは、科学のデータの美しさを、哲学的な概念と合わせてアートに変換することです。つまりユニバーサルな科学のデータとプライベートな概念との合致点を見つけて、自身の中からアートとして発することができるかが重要だと思っています。

1年目のRCAではチューターの方々から「あなたの作品はただの科学のデータだ」と言われることが多くて散々だったですよ(笑)。あなたはこれをどうアートだと言えるの? とひたすら質問されるんです。それに対して「いや、これはアートだ」という主張の裏付けを自分の中で積み重ねていって。2年目にサイエンスアートに精通しているチューターと出会えて、その方と話し合う中で、科学データに基づくユニバーサルな概念とプライベートな概念を組み合わせる手法の指針が見つかりました。

かつて学問はもっと領域横断的に繋がっていて、人間や自然や宇宙への問いに基づいて互いに横断していたように思うんですけど、今はそれぞれの学術分野がどんどん細分化されている状況のような気がします。そういった意味でもアートは、科学、哲学など様々な分野の学問を横断的に受け入れる器たりえると思っています。

《Recalling the future 》

2022

installation view at solo show, Daiwa Anglo-Japanese Foundation

《Memory of Ghosts~ Three-channel》

2022

performance recorded at solo show, Daiwa Anglo-Japanese Foundation

———2022年には、Daiwa Anglo-Japanese Foundation(大和日英基金)で個展「Fluctuating Fluctuations: now=then here=elsewhere」が行われました。

新作1点と、《Recalling the future》《Memory of Ghosts》を含む旧作3点で構成しました。いずれも、会場である大和日英基金の歴史や、建物の構造に合わせて作品を制作したり、再構成をして展示を行いました。

「Fluctuation(変動する)」という言葉は、バーチャルとリアル、またフィジカルとメタフィジカルがハイブリッドされた過渡期にある、今の世の中の状態を表す言葉に近いかなと思ってこのタイトルをつけました。漂ってる感覚というか、新しいテクノロジーはどんどん開発されていると同時に地に足のつかない、どう収束するかが分からない感じで揺らいでもいる。展示作品全体の内容を体現する言葉として、今の時代感を表す「Fluctuation」を使用しました。

《Being in absence》

2022

–

個展会場の大和日英基金の建物に、リバティの創設者・アーサー・レイゼンビィ・リバティと妻が居住していたという逸話から着想。夫妻にまつわる音とアーカイブ(写真・ドローイング)によって、過去の“見えない存在”が、あたかも現在の時間軸に蘇ったかのように感じることのできるメカニズムを構築し、“不在の在”について考えた作品

———田中さんの領域横断的な視点からこそ語り得る感覚、その可能性が楽しみです。今後の活動について教えてください。

2024年の1月まで、PGCert (Post Graduate Certificate)というイギリスの教員免許プログラムに参加して、Central Saint Martins, Performance Design & Practiceというコースに配属され、先生になるための勉強をしています。

制作としては、テクノロジーがすごい勢いで発展している今、これまで未来の在り方だと思われてきたことが実は地続きの今になりつつある、その加速するテクノロジーの発展とそれに伴った人間の在り方や進化に目を向けています。作品で取り扱った脳の情報を装置に移行する技術も、実用化に向けて研究が進められていて、もうフィクションじゃなくなってきているんですよね。そんな「地続きの未来」について、今は作品を通して考えていきたいなと思っています。

取材・文 辻 諒平

2023.06.07 オンライン通話にてインタビュー

田中由香子(たなか・ゆかこ)

ロンドン在住。2021年、Royal College of Art/大学院/ Contemporary Art Practice, Public Sphereを卒業、1年次にPrincess of Wales Award 2018/19 (RCA/Contemporary Art Practice)を受賞した。プラクティスの特徴は、科学・美術・哲学の融合であり、宇宙物理学、脳神経学、生物学の科学者と学術横断的な協働を行っている。

2022年、Bloomberg New Contemporaries 2022に選出され、Aesthetica Art Prize 2022では新人賞にあたるEmerging Artists Prizeを受賞(今年3月には、Aesthetica Art Prize 2023にて審査員を務める)、またCIRCA X Dazed Class of 2022のファイナリストにも選ばれた。2022年1-3月には、ロンドンにある大和日英基金のギャラリーにて、個展「Fluctuating Fluctuations: now=then here=elsewhere」を開催。 2020 年には、ジュネーブの CERN で開催された #SciCommHack にEthereal Antimatter Challenge のメンバーとして参加した。

近年の主なグループ展:Sunscreen, LUX Moving Image, London (2023); Bloomberg New Contemporaries 2022, Hull/London (2022); YOBITSUGI Beyond Repair, White Conduit Project, London (2022); Aesthetica Art Prize 2022, York (2022); London Grads Now. 21, Saatchi Gallery, London (2021); Sound and Vision, Royal Academy of Music, London (2020); Late Light 2019, King’s College, London (2019); and SICF20, Spiral Hall, Tokyo (2019). また2019年には、Coventry Biennialにコレクティブ Partisan Social Clubのメンバーとして参加した。

https://yukako-tanaka.com/home

ライター|辻 諒平(つじ・りょうへい)

アネモメトリ編集員。美術展の広報物や図録の編集・デザインも行う。主な仕事に「公開制作66 高山陽介」(府中市美術館)、写真集『江成常夫コレクションVol.6 原爆 ヒロシマ・ナガサキ』(相模原市民ギャラリー)、「コスモ・カオス–混沌と秩序 現代ブラジル写真の新たな展開」(女子美アートミュージアム)など。