1)生活道具コレクション、四国村とエドワード・モース

江戸東京博物館・朝日新聞社、野村デザイン制作室

2013年夏の終わりの、とある暑い日、四国・香川にある民家博物館「四国村」で現代美術作家の藤本由紀夫さんを取材した。前号ではその取材をもとに、四国の民具や建物を収蔵、公開する博物館で行われた、美術と工芸をつなぐ展示を中心に考えてみた。暮らしのなかに溶けこんだ、「うつくしいかたち」についてあらためて目をひらかれた気がする。

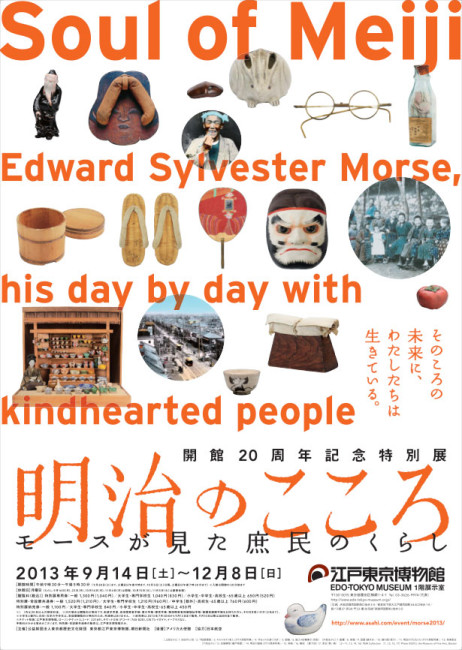

高松行きはもう、随分前のことに思えるけれど、最近おとずれた東京の江戸東京博物館での「明治のこころ モースが見た庶民のくらし」展(2013年9月14日-12月8日)に展示されていた、モースが明治半ばの東京で集めた生活用具を見て、あらためて四国村のコレクションを思い出した。展覧会フライヤーに

大森貝塚の発見者として知られるエドワード・モース。1877(明治10)年から3度にわたって日本を訪れた彼は、日本の庶民の暮らしや心根に魅せられ、多彩な品々を「記録」としてアメリカに持ち帰っていました。モースが感嘆した、明治の名もなき日本人の「こころ」とは何だったのか。モース・コレクションから選び抜かれた320点の生活道具や陶器をはじめ、貴重な写真、モース自身の日記・スケッチなどを通して、失われた明治の日常がよみがえります。

とあるように、明治半ばの東京の庶民の日用品が下駄、食器などの日用品から、砂糖菓子や海苔といった食べ物、大工など職人の仕事道具などが、いっきに里帰りしていた。明治東京のある限られた時期に流通していたものが130年近く、海外で凍結されていたという。モースは基本的に、新品ではなく、まわりの誰かが使っていた、暮らしのにおい、あかのしみ込んだ「もの」を集めていたらしい。百年以上も前の、使いこまれた刺し子の雑布や使いさし(削りさし)の鰹節などが展示ケースに整然と並べられ、21世紀の観客がそれを食い入るようにながめているようすは、われながらなんともこっけいではあった。

(上段左から)下駄屋看板 / 瓶入り砂糖菓子(1880年頃、新杵製) / 手あぶり火鉢

(下段左から)缶入り海苔(1885年頃、山形屋製) / 下駄 / 鏡付き団扇 © PEM Collection

わたしたちが数ヶ月前に四国村で見た「民具」は明治から昭和前期にかけて、四国地域で使われていたものなので、いささか時間差はあるものの、都市の職人の仕事・暮らしを伝えるモース・コレクションと、海や山に近く農業や漁業にまつわる道具が多い四国村コレクションの対比が興味深かった。それぞれの家庭や蔵に残っていたとしてもごみとして扱われそうな「もの」たちが、コレクターや博物館という外部の視線を受けることで、文化資源としての価値を帯びるようになったのである。各地にある「民藝館」では、同時代の、限られたものが芸術化されている。一方、民具という、暮らしに根ざした道具たちはいっそう消耗品で、後世に残されることなど稀なのだけれど、この二つのコレクションを見て、素朴な感嘆と郷愁を覚えた。自分たちのそう遠くない祖先が使ったり、目にしていただろう「もの」たちとの、思いがけぬ再会を果たす機会となった。