4)現代美術家・藤本由紀夫と古民家・民具

そのような、まれにみる「場」を舞台とした展覧会であるがゆえに、藤本由紀夫(1950年生)が四国村で試みる展示に「うつくしいかたち」というタイトルをつけたことはすっと腑に落ちるものだった。四国村がある屋島もまた、うつくしいかたちをしている。自然も、風土も、そして民家も民具も、時間を経て今に残るかたちなのだから。

キーボードやオルゴールなどを使う「音の作家」として知られる藤本だが、西宮市大谷記念美術館で1997年から10年間、一日ずつの展覧会「美術館の遠足」を続けていた段階から、美術館を単なる展示空間とみなすのではなく、その場がもつ「かたち」や「呼吸」を取り入れたインスタレーションを行ってきた。さらに近年、美術館のコレクションを選び、展示する活動が増えているが、そのきっかけは2004年の「工芸館・藤本由紀夫・大原美術館」(大原美術館、倉敷)かもしれない。江戸時代の米蔵を移築し、染色家・芹沢銈介の肝いりで空間デザインされ、浜田庄司や河井寛次郎の陶芸や棟方志功の木版画などが展示された空間にキーボードや映像を介入させた。ここでは学芸員による展示へのあとからの参加だったが、その後、2009年には兵庫県立美術館でコレクション展「Shadow-exhibition obscura」を企画構成。2013年初頭には、グループ展「周縁からのフィールドワーク」(ギャルリ・オーブ、京都造形芸術大学)で、小野規の写真や山本基のインスタレーションなど同時代の作家の展示に自作で介入する「実験」をしたばかりある。

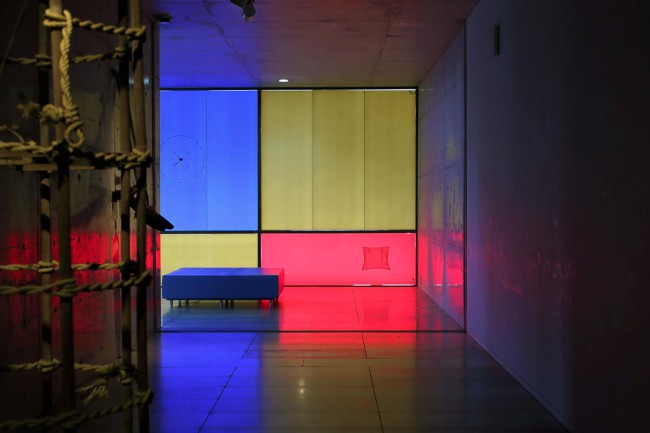

安藤忠雄設計のギャラリーに民具を展示。カッティングシートを貼った窓から射す光に民具が染まり、新たな風景が立ち上がる

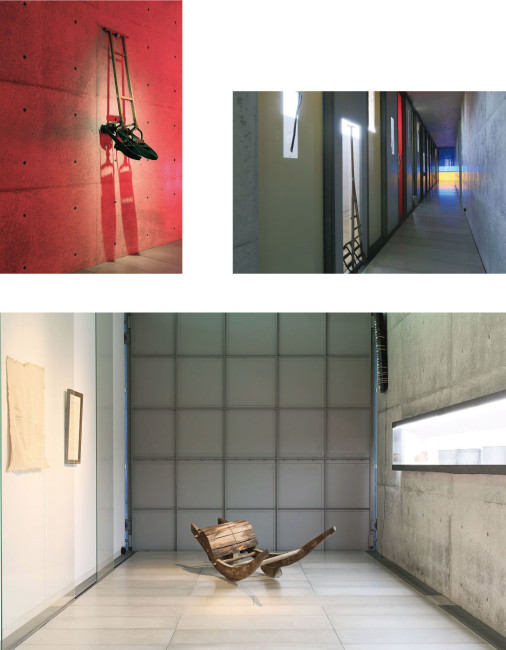

レンガトウの型やブリキのシルオケの横に、アムラシュ(イラン北西部)出土の土器を並べる。2000年以上の隔たりがあるのに、しっくりと馴染んだ

今回の藤本の展示は大きく二つに分かれる。安藤忠雄の設計による、コンクリート打ちっぱなしのソリッドなギャラリー部分と、村内に点在する移築された歴史的建造物内である。いわゆる藤本的な音の作品はギャラリーの入り口での四か所と、先ほどの大久野島灯台での電子キーボードのインスタレーションのみで、あとはすでに触れた四国村の民具等のコレクションから本人が選んだという。学芸員は職能として年代やものの用途、素材など、ある種の学問的基準にそった展示を行うものだが、藤本は純粋に「かたち」の「うつくしさ」から選び、歴史の文脈から離れた自由なまなざしで、考古遺物、民具、モダンマスターの作品を組み合わせた。「四国村がコレクションしている民家や民具は、私にとっては懐かしいと言うよりも異次元の世界の体験に近い」という藤本。だからこそ、その展示はマルセル・デュシャンの「レディメイド」が並ぶ空間を一瞬思い起こさせたほどだ。壁面の展示ケース内では、彫刻家アルベルト・ジャコメッティ(1901-66)による女性像の素描(1922)の横に醤油の醸造で使われた麻布(モロミブクロ)が、砂糖の製造道具や灯火具のそばにアムラシュ出土の紀元前の素焼きの土器があるといった並びが試みられていた。前者はほぼ同時代の「支持体」(紙と麻)の物質的な対比――質感や色、後者では年代的には2000年以上の隔たりがあっても本体からにょきっと出た部分の類似にくすっとしてしまう。

建物正面のガラスの回廊は外光が入って普段なかなか展示しにくいスペースだろうが、そこにカッティングシートを貼って展示ケースに仕立て直したのも今回の見どころの一つ。安藤特有のコンクリートの床や壁に有機的なもののかたちの影が映り、色紙を貼った窓からは赤や黄、青といった「三原色」もしくは「モンドリアン・カラー」に染まった外光がさしてきて、そこには外の木々や来館者の気配を投げかける。その「特製(臨時)展示ケース」には民具が「引っかけ」て吊るされ、藤本によれば「外光を浴びて宙ぶらりんな状態の道具たちは楽しそうな表情をしだした」。コンクリートの平面には「立てかけ」、床面には「置く」ことで、「それらのモノ達は仲良く寄り添っていた」。そして藤本は「ギャラリーが展示空間から家に変化したことを確認した」という。

(左上)壁に「引っかけ」られた除草機(右上)豆タタキなどを窓辺に「立てかけ」る (下)ネコ車を床に「置く」

一方、住宅への展示は対照的である。コンクリートとガラスの密閉性の高いギャラリーとは対照的に、古民家も灯台も外の光や風、音にひらかれている。ここには藤本は収蔵品以外からイタリアのデザイナーであるブルーノ・ムナーリ(1907-98)のライトと、日本の現代作家・杉山知子(1958年生)のモビールなどを持ちこんだ。いずれも元からあったかのように溶け込みつつ、18世紀の古民家の木造空間を20世紀以降のかたちで異化している。なかでも印象的だったのは、ムナーリの照明器具「FALKLAND」(河野家住宅)とイサムノグチ(1904-88)の「AKARI」(山下家住宅)の対比である。ムナーリの竹をイメージした、ストッキングの生地とステンレススチールの輪でできたシンプルな照明は庭に面した開放的な座敷に天井から吊るされ、ノグチの行灯は奥まった寝室の床面にヒカリゴケのように密集していた。ムナーリの形態は床の「竹すのこ」と呼応し、ノグチのあかりは同じ高松市内にあるノグチの旧宅(彫刻美術館)へとつながっていく。一方、砂糖しめ小屋や前田家土蔵にほかに吊るされたモビールは杉山のいつもの表現スタイルではないが、「密閉されていない日本の古い家では空気は絶えず流れている。つまり風が家を吹き抜けている」ことに着想したもの。彼女らしい丸のモティーフを薄い素焼きの陶板とし、モビール化した。風が通って、ゆるやかにモビールが動き、接触した陶板同士から乾いた、かそけき響きがうまれたていた。いずれも、灯のひかりの、モビールの動きの影が畳や天井にただよう。

(上)愛媛県の民家を移築した「旧河野家住宅」。竹敷きの床とブルーノ・ムナーリの竹をイメージした照明「FALKLAND」が調和する(左下)「旧山下家住宅」は江戸時代の東讃岐では典型的な造りだった。農作業用の土間にイサム・ノグチの灯りを置いた。ノグチは20年もの間、香川県の牟礼町にアトリエと住居を構えてニューヨークと行き来した(右下)「砂糖しめ小屋」に吊るされた杉山知子のモビール。木の梁や屋根組み、木桶に無理なくなじむ。藤本がIKEAで入手した照明も絶妙だ