(2025.07.13公開)

2022年、資生堂創業150周年の節目に、株式会社資生堂のクリエイティブ部門を前身として分社化した「資生堂クリエイティブ株式会社」。ディレクターを務める中山怜さんは、連綿と続く創造性の伝統を引き継ぎながら、独立した企業としての新たな経営戦略、組織文化を作り上げてきた。

今回は、資生堂クリエイティブ初の展覧会のバックステージや、企業として新たな挑戦となった最新のお仕事について伺いながら、中山さんがクリエイターの伴走者として、どのような視点で日々「美」の世界に挑んでいるかに迫っていく。

資生堂クリエイティブ株式会社。「美の力、クリエイティビティの力を信じ、世界に感動をもたらす」と存在意義を掲げ、人々の心を豊かにする新しい美の体験をたえまなく探究し、カタチにしている

———まずは、資生堂クリエイティブ株式会社での中山さんのお仕事を教えていただけますか。

2022年に資生堂クリエイティブ株式会社に入社し、現在はディレクターというポジションで働いています。会社の運営全般を担当していて、経営戦略の領域がメインの業務ですが、付随して広報も担当しています。また、資生堂のメイクアップブランドの一つ、「マジョリカ マジョルカ」のプランナーとしても携わっています。

弊社は元々、株式会社資生堂のクリエイティブ部門だったのですが、2022年に分社化され、現在の資生堂クリエイティブ株式会社となりました。分社化のタイミングで入社をしたので、会社を作る最初のところから参画しています。クリエイター向けのユニークな人事制度の要望を受け実現化したり、クリエイターに適した研修の提案をしたり、本社である資生堂のワーキングカルチャーの策定に携わったりと、本当になんでもやっているな、と改めて思うのですが、社員が働きたい会社になるためにできることを全部やるのが私の仕事だと思っています。

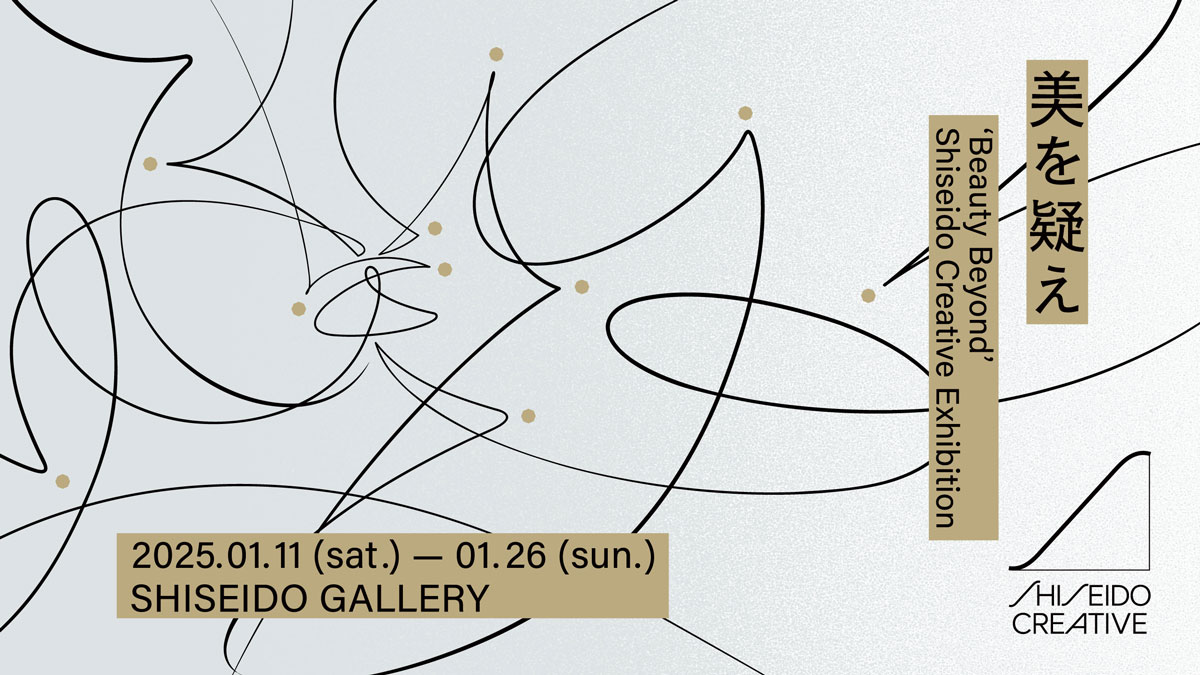

「美を疑え-資生堂クリエイティブ展-」

美とは何か。美を問い、疑い、新たな美を見出すために取り組んだ、資生堂クリエイティブ株式会社初の展覧会

———2025年の1月には、資生堂クリエイティブとして初の展覧会「美を疑え-資生堂クリエイティブ展-」が開催されました。中山さんはディレクターとして運営面のディレクションを担当されていましたが、これはどのような思いからスタートした展覧会だったのでしょうか。

クリエイターの頭の中を見せる展示をしたい、という思いから始まっています。資生堂クリエイティブの仕事は、お化粧品のパッケージやCMなどのアウトプットがお客様との接点の中心になるので、ともすると、キラキラした世界なのだろうな、という一面的な見え方がしてしまうかもしれません。その手前にあるクリエイターの生みの苦しみや日頃の研鑽、彼らがどういった視点で世界を見ているのか、そして私たちが考えている「美」とはどういうものかについて見える展覧会ができたらいいのでは、という上層部からのお題をきっかけに、それを具現化するために動いていきました。

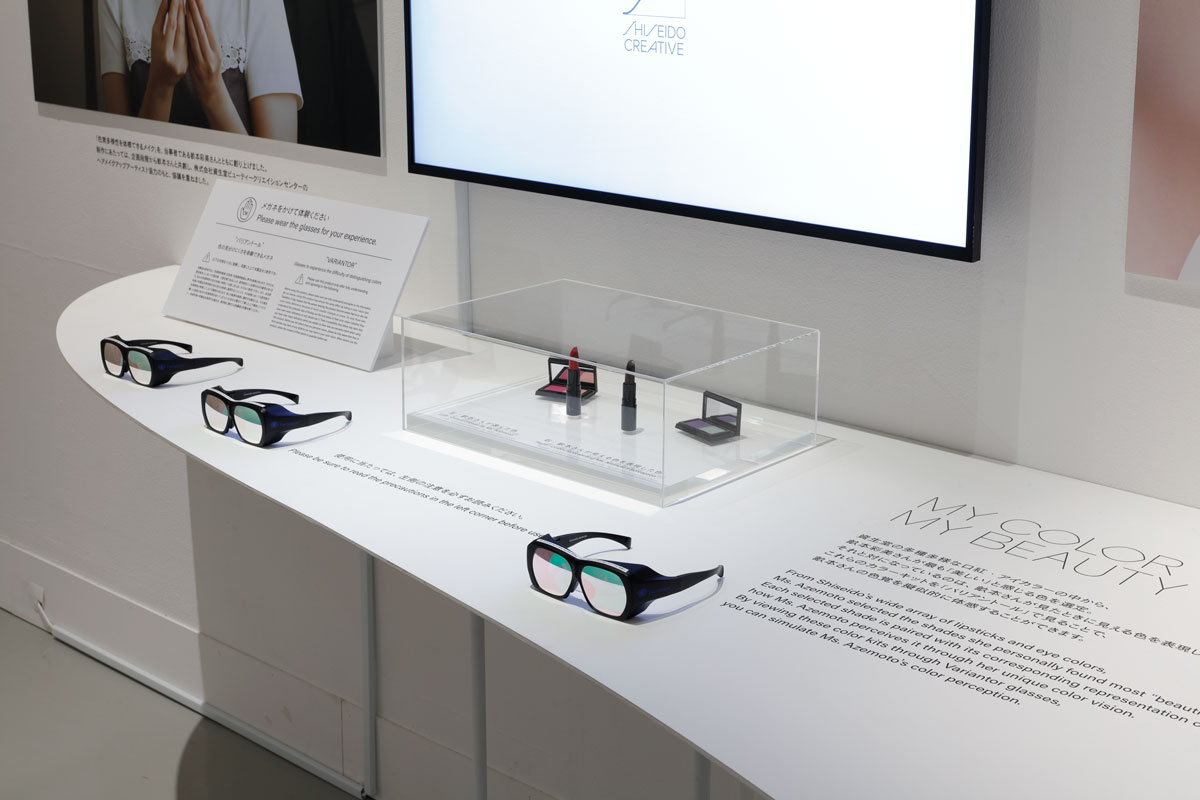

《MY COLOR MY BEAUTY》

–

“色覚マイノリティ”と言われる人々の「色覚多様性」に着目し、マイノリティの世界の見え方を、そうでない生活者が知ることができるビジュアルとメイクアップキットを制作。一人の色覚マイノリティの女性と共創、色覚マイノリティの視覚を擬似的に体感できるツールを活用し、新たな美のクリエイションに挑戦した

–

Photo:飯野太平 TAIHEI IINO

———様々な背景を持った人々と協働し提示された10の「美」への問いは、資生堂クリエイティブの美へのまなざしの広さを感じました。

各作品は、資生堂クリエイティブ内で有志を募り、10個のチームを組んでそれぞれに制作をしていったもので、各作品に設定された問いは、メンバーの身近なところからスタートしています。

私の立場として難しかったところは、クリエイターたちが純粋に、誠実に様々な問いと向き合い、一つのアウトプットを出した真っ直ぐなその過程に対して、色々な立場の方から見たときに、クリエイターたちの思いが等価に受け取られるとは限らないことです。また、私達だけではなく、たくさんの社外のパートナーの皆様にご協力をいただいているので、彼らが伝えたい思いと違って捉えられてもいけなくて。どの立場の方がご覧になっても誤解がないように慎重に協議を重ね、作品を調整していきました。

《#GAME-DO(ゲーム道)》

–

さまざまなヘイトやハラスメントが横行するオンラインゲームの体験に、「美」という軸から新しい提案を行う。「道(DO)」の精神に着目し、美学を持ってゲームを楽しむという精神、「GAME-DO(ゲーム道)」を提案。コンセプトを広め、ポジティブな行動を促すキーキャップや啓発ステッカーなどを制作した

–

Photo:飯野太平 TAIHEI IINO

《Scent in Sight ー香りを視るー》

–

花の一生の間に変化する香りのビジュアライゼーションに挑戦。固く閉じた蕾から開花、朽ちる直前までの香りの違いや複雑さを可視化し、人間では感知できない領域までも見通そうとする試みを通じて、未知なる香りの領域を開く

–

Photo:飯野太平 TAIHEI IINO

———既存の価値観での「美」を疑うことは、社会の中で見えにくくなっていること、問題となっていることに対して、新たな光を当てることなのですね。

会場となった資生堂ギャラリーは地下にあるのですが、色々な「美」を疑う視点に触れていただいて、再び地上に出たときに、物事の見え方が少しだけ変わる展示にしたいというのは、私たちの中で大切にしてきたことです。

展覧会のボディーコピーの中で、コピーライターが「あれも美、これも美」と書いてくれたのがすごく象徴的でいいな、と思っています。例えば、《Scent in Sight ー香りを視るー》にも表現された、花が満開のときも美、そして朽ちていく様や、朽ちていくときの香りも美ではないだろうか、という問い。それとも共通する、問いを立てることで、あらゆる状態に美を見出す感覚を、作品と空間から総合的に感じていただきたい思いがありました。ただ、もちろん私達が今回作品として提示したものに、「いや、これは違うのでは?」と疑っていただいてもいいのです。

《男木みそ缶》

–

瀬戸内海の男木島(おぎじま)では、高齢化に伴う人口減少と移住者の増加が進む中で、食文化の継承という課題を抱えている。島民たちにとって大切な食文化であり、コミュニケーションツールでありながら、絶滅の危機に瀕している「男木みそ」に着目し、男木みそ文化を保存するための「缶詰」を開発。缶を開けるのは、安定的な文化継承のボーダーラインとなる2055年と設定した。島民たちとともに“男木島らしい男木島をのこす”体験デザインを推進する

–

Photo:飯野太平 TAIHEI IINO

———中山さんは資生堂クリエイティブに入社される2年前、2020年に京都芸術大学通信制大学院に社会人入学されていますね。入学のきっかけは何だったのでしょうか。

きっかけはコロナ禍でした。社会が止まる経験を生まれて初めてした時、小さい頃病弱だったこともあって、本当にこのタイミングで命を落とすかもしれないと思い、ふと自分にやり残したことはないかなと考えました。私は中学生の頃から趣味でダンスを続けてきたのですが、今一度ダンスに関して学ぶことはできないかなと調べ始めた頃、京都芸術大学通信制大学院の広告を見つけたのです。当時は外資系の自動車メーカーで会社員をしていたのですが、学際デザイン研究領域であれば、会社員をしながら、自分の興味とデザインを掛け合わせた研究ができるなと。北は北海道から南は沖縄まで、同期の年齢も20代の方から60代後半の方まで幅広く揃い、しかも学際デザイン研究領域の1期生ということで、何が起きるかもわからない場所にチャレンジしにくる奇人・変人・やる気しかない、みたいなメンバーばかりで(笑)、本当にいい出会いでしたね。

2022年度 京都芸術大学 大学院 学位授与式にて

———大学院での印象的な学びを教えてください。

早川克美先生からは「すぐに答えを求めない」ことを教えていただきました。初め、私たちには「何々をするコツはありますか?」とすぐに答えを求める癖があったのですが、早川先生はいつも「コツとかじゃないんです!」と辛抱強く、答えを求めるだけだと答えが出ない、一つ決まりきった解が存在するものではないのが前提という、デザインのスタートラインを示してくれました。

大学院の修了と、前職から弊社への転職タイミングがほとんど同時だったので、大学院での学びが今にそのまま繋がっています。今でも頭の中のミニ早川先生が、仕事のあらゆる場面で「すぐに答えを求めない」と言ってくれる感覚があります(笑)。

「Alfa Romeo Junior(アルファ ロメオ ジュニア)」日本版プロモーションビジュアル

———資生堂クリエイティブは、前身の時代より資生堂のお仕事を専門にされてきました。ただ、今回その歴史を更新する新しい取り組みがあったそうですね。

初の社外案件として、2025年6月24日に発表されたアルファ ロメオ(Alfa Romeo)の新型車「Alfa Romeo Junior(アルファ ロメオ ジュニア)」の日本版プロモーションビジュアルとキーコピーの制作を弊社で担当しました。エンジンをかけた瞬間の高揚感、心に響く鼓動、そこに起こる感情の揺らぎをビジュアルで表現しています。

アルファ ロメオブランドを有するステランティスは妥協なく美しいものづくりを徹底されている企業で、今回はその思いに共鳴しご一緒させていただいた経緯があります。新しいクライアントの皆様の思いを汲み取りながら言語化していくことが今回の私の役目だったと思います。何度も対話を重ねていく中でお互いの思いを表す最適な言葉が見つかると、一気にドライブがかかって、その一連の波を見ることができたのは嬉しかったですね。

———今後、様々なジャンルのお仕事が見られるようになるのですか?

手を広げようというわけではありません。あくまで私たちの主軸は資生堂にあり、人を社会を美しくするクリエイティブの会社であることは変わらなくて。ただ、展覧会での問題意識とも近いのですが、美と向き合う時に、お化粧品以外の世界と接することの大切さは弊社のクリエイターたちも分かっているので、今後も共鳴できる出会いがあれば、互いの知見を合わせたクリエイティブをしていきたいという気持ちです。

資生堂クリエイティブオフィス クリエイティブ工房

資生堂クリエイティブオフィス イメージクリエイションラボ

–

オフィスには、迅速なアウトプットを実現する多様なワークスペースを配置。3Dプリンターやプロッター等の機材を完備した「クリエイティブ工房」、撮影スタジオ、ブロードキャストスタジオ、メイクアップルーム等を有する「イメージクリエイションラボ」なども

———「クリエイティビティ」というものに一つ問いを立てれば、それはきっと、デザイナーやイラストレーターだけのものではないはずです。いわゆる「非クリエイティブ職」におけるクリエイティビティとはどのようなものでしょうか。

私も、クリエイティビティは誰にでもあるものだとあまりに自然に思っているので、この質問は中々難しいですね。例えばですが、一般的にクリエイティブなイメージを持たれにくい財務や経理といった職種でも、数字の扱い方一つにクリエイティビティは出るはずです。

ただ一方で、「誰にでもクリエイティビティはある」という考えと、クリエイターへのリスペクトを欠くことを履き違えてはいけないですよね。クリエイティビティを発揮することと、クリエイティブを生業にすることは全然次元の違う話だと思います。非クリエイティブ職の人たちには、クリエイターに対するリスペクトは絶対に持っていてほしいですね。

手前味噌ですが、弊社にいると、本当にいちいち感動するんです。ちょっとしたミーティングの発言一つでも、え、そんなふうに考えるんだ! すごい! と。彼らにとっては当たり前のことかもしれません。でも、それは非クリエイター職からすればすごい価値なのだ、ということは態度で伝えていきたいなといつも思っています。

———中山さんがお仕事で最もやりがいを感じる瞬間を教えてください。

社員の心に火が灯せた時ですね。クリエイティブのアウトプットはうまくいくことばかりではありません。クライアントとのやり取りで思いが伝わり切らず、悔しい場面も多々あります。でも、そこから対話を重ねて、何かを掴みクリアになると、クリエイターの心に火がつく瞬間が来るのです。漫画みたいな話ですけれど、目に火が灯って、部屋の温度が上がるような感覚。そんな時、この仕事をやってよかったなと心から思います。まだまだ全然何も終わっていないタイミングなのに、もうこれだけでこの仕事をやった甲斐はあったなと(笑)。そんな瞬間を増やしていけるといいですね。

クリエイターが思いを形にしたとき、それが本当に生活者のために意味があると思えたら、時間や予算の制約があったとしても、私も最後まで絶対に妥協しません。きっとこの先にいい未来があると分かっているのなら、私だけ優等生をしていたら駄目ですから。

———その目に感じた火はきっと、中山さんの心から移ったものでもあるのでしょう。最後に、クリエイターの伴走者として「美」への問いに挑む中山さんの今後の展望を教えてください。

資生堂クリエイティブにおける発展とは何だろう、と考え続けることです。利益追求だけでもないし、アーティスト集団になるわけでもなく。一緒の船に乗っているメンバーみんなでどこを目指していくのか。資生堂クリエイティブが存在していることで、生活者の方にどういう意味や気持ちをもたらすことができるのか。そういったことをみんなも巻き込みながら考え続けること、そして示し続けていくことが、これからも変わらず私がすべきことだと思っています。

取材・文 辻 諒平

2025.06.03 資生堂クリエイティブオフィスにてインタビュー

中山 怜(なかやま・れい)

資生堂クリエイティブ株式会社ディレクター。

早稲田大学卒業後、外資系自動車メーカーで商品企画マーケティングや人事を経験。2022年1月、資生堂クリエイティブ株式会社設立と同時に入社。現在は、経営戦略の立案や広報など、ビジネスマネジメント全般を担当している。

2022年京都芸術大学大学院学際デザイン研究領域修了(芸術修士、MFA)。

ライター|辻 諒平(つじ・りょうへい)

アネモメトリ編集員・ライター。美術展の広報物や図録の編集・デザインも行う。主な仕事に「公開制作66 高山陽介」(府中市美術館)、写真集『江成常夫コレクションVol.6 原爆 ヒロシマ・ナガサキ』(相模原市民ギャラリー)、「コスモ・カオス–混沌と秩序 現代ブラジル写真の新たな展開」(女子美アートミュージアム)など。