6)子どもの目線、切なさの感覚 福永信との対話2

福永 子どもっていうものが、今でも、伊達さんのなかで常に3歩くらい遅れてついてきているような感覚があります。

伊達 目線は一緒だと思うんですよ、高さが変わっただけで。ディテールに目が向く気質のまま成人したらこうなっちゃった、という気がするんです。だから子どもの自分は近距離にいる。

福永 伊達さんの作品を見ていると、小学校の下校の時間を思い出すんですよね。小学校の行き帰りって重要な世界じゃないですか。物理的な道はまだ今も変わらずあるとしても、学校の行き帰りのときの気持ちは今はもう体験できないですよね。でも一瞬だけ伊達さんの目線を借りると思い出すことができる。子どものころの目は大人の今よりよっぽどいろんなものを見ていた。それを思い起こさせてくれるがゆえに伊達さんの作品は、切ないんですよね。

伊達 僕は細かいところに目が向く癖があるので、今も大局的に見ようという努力をしないと物事を大局的に見ることができない。だから意識的にすでに見たネタは置いといて別のレイヤーを見ようとしていますね。もっと楽しく見ればいいのにって、別の意味で切ない。

昔『スイミー』で知られる作家レオ・レオニーが子ども向けにやった絵本教室をテレビでやっていたんです。風景に枠を与えて、そのなかの模様を描いてみよう、みたいな簡単なワークショップです。草がいっぱい生えた風景も、ひとつずつ草を描かなくても、ガサガサって描いていいんだ、とか。それを子どもはすぐに理解する。風景を切り取るという目の使い方があれば、単純にいろいろな属性が外れて面白いんですよ。子どもはいい意味でまわりが見えてないし、それができているんですよね。

福永 まあ、子どものころの自分を発掘するような行為がいいのかどうかほんとはわからないですけどね。でも、子どもの自分が絶えず「まだ死んでないぞ」と脅迫してくる感じがあって、大人になった今でもよくわからない、おっかないものだと思いますね。

伊達 だんだん視野が広がる楽しさと、いらんものが見えて来る不安とが子どものなかに同居しているんですよね。でもやっぱり子どものときって酷いこともあって、虫をいっぱい採ってきて首に紐をつけて振り回して遊んでると胴体がもげてしまったりするんだけど「体がなくなった」としか思わない。

福永 今だけに焦点が当たりすぎて、大人にはある「後のことを考える」という感覚がないのかもしれない。

伊達 子どものころって「風景に主役と脇役をつけて見る」っていう感覚がないじゃないですか。全部が大事。その物体に何が象徴されているかっていうことに気づかないとか。命という感覚がなかったり。

福永 命という感覚がないってすごい言い方ですね。

伊達 昆虫写真家の今森光彦さんがラジオに出てたんですが、彼は「虫にいちいち名前をつけて飼うなんてナンセンス。ああいうものは大量に産まれて、大量に死んでいくからバランスを保っているんだ」という旨のことを言っていて目から鱗でした。ただ、虫が死んでも何もなかったんだけれど、商店街の肉屋の景品でもらったヒヨコがイタチに食われたときは泣いた。愛情の注ぎ方が違った。虫というのは、当時の僕にとっては金属片のような、「部品」のような感覚。でもヒヨコは命だった。それで今森さんの言葉で腑に落ちたんですよ。

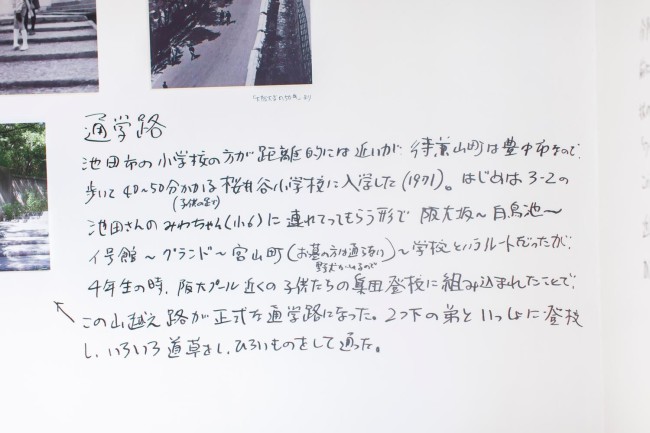

同じく「おみおくり」展から、こちらは通学路の展示。昔の写真と伊達さんの当時のスケッチなどを組み合わせた。下校途中に見かけたカブトムシを描いたものも