3)アートを育む土壌を耕す

「絶対空間」黄逸民さん1

2階にあがって、ギャラリーオーナーの黄逸民さんにお話を聞いた。アーティストで、高校の美術教諭でもある黄さんは、台湾のまん中に位置する台中の出身。国立台南芸術大学を卒業し、台湾の伝統文化がのこる土地柄が気に入って、そのまま台南で暮らすようになった。いっしょにギャラリーを経営している奥さんもアーティストで、金工を学んだという。

黄さんに、アートと台南のまちの関係性が知りたくて、やってきたことをまず伝えると、こんな話をしてくれた。

黄逸民さん

———例えばこのギャラリーの周りにも、たくさんのご近所さんが住んでいるのですが、ここはアートギャラリーだから、それなら地域にアートをどうつなげていくかと考えたとき、ふと気づいたことがありました。あれ、ご近所さんたちがどういう仕事をしていて、ふだんの生活のなかでどんなことを考えているのか、ぼくたちは何も知らない。知らないまま、地域とアートを結ぶことはできないなと思い、知ることから始めることにしました。

黄さんの言うとおり、多くの台湾の人々はいわゆる「アート」というものと、切り離された生活を送っているように感じる。格差社会でもあり、多くの人々が美術や文化的なものを楽しむ機会は多くないが、みんなそれぞれ自分の生活をしっかりと生きている。そうしたなかで、アートが地域社会に何ができるのかを考えた時にまずぶつかるのは、アートとは何なのか、アートで何ができるのかという根本的なものだろう。

アートを楽しむとは簡単にいえば、人間存在やこの世界が凝縮されたものを、もうひとつ上の次元から眺めて味わうことだと筆者はおもう。しかしそうした目線を育むには、土壌がいる。黄さんが考えたのは、ともかくまず身近なことを知る/知ってもらうことで、お互いの共通点からコミュニケーションを発展させ、情報量を高めて、アートを育む土壌を耕していくことだった。

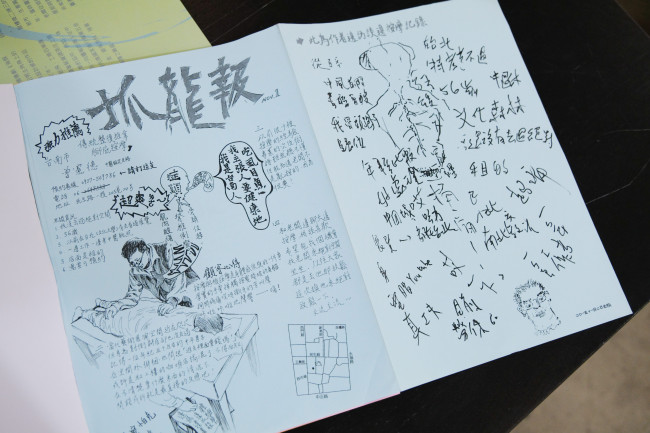

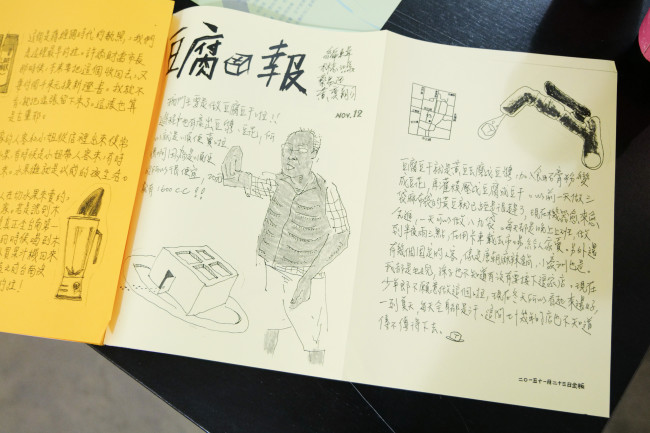

黄さんは、色とりどりの「チラシ」が束になった冊子を取り出して見せてくれた。昔、新聞に挟まれていた近所のスーパーの安売りセールを知らせる手書きの一色刷りチラシみたいな、懐かしさがある。壁新聞のようでもある。

———まずは向かいでマッサージ屋さんをやっているおじさんに取材をして、そのレポートを書いたのが一番最初でした。

どうやって発表したのかを尋ねると、ギャラリーの隣に空き地に屋台みたいな台をつくって、そこに並べ、道行くひとたちに自由に持っていってもらったという。

そう聞いて眺めた、隣の空き地の雰囲気がとてもいい。以前はそこで、映画の上映会なども行っていた。すぐにでも何かが始められそうでもあるし、もうずっとそのまま捨て置かれるような気もする。絶妙の「放置」感とでもいおうか。自由気ままに伸びている植物たちと、廃材、壁のペインティング。なんというか、寛容さを感じる空間である。

寛容さ――それは、台湾の社会の在り方や文化にいつも感じることだ。朽ちかけた塀、浸食する植物と現代的なビルディングとの共存。日本ならば、もっと周りとの整合を考えすぎるがゆえに整頓しすぎる細部が、無理なく、混沌としているにも関わらず調和がとれている。

ここからがわたしで、ここからがあなた。こうした境目は、はっきりしていればいるほど悩みは生じないが、わたしの領域だけで過ごすこともまた息苦しい。そして、もたれかかる場所が多ければ多いほど、楽ちんに過ごせる。台湾には、こうした「もたれかかれる」場所がたくさんある。誰のものでもない、はっきりしなくていいから、寛容になれる。「パブリック」から「プライベート」へのグラデーションが豊かなのだ。

それにしても、どうして屋台にチラシを並べて配ろうと思いついたのだろうか?

———台湾では、1987年に戒厳令が解除される以前は色んなものが地下で流通していました。「地下賭博」もそのひとつで、六合彩といってロトくじみたいなものだけれど、地域の廟にいけば、同じような屋台があって、こういうチラシが置かれ色々書き込めるようになっています。これはいわば台湾人の共通記憶みたいなもので、ぼくにとっても、向かいのマッサージやのおじさんにとっても馴染み深いものです。

取材と制作を重ねていくうちにわかったのは、アーティストや作家ばかりが自分の物語を語りたがるわけではないこと。じつは、みんな語りたいことをもっているといると気づきました。取材したなかには、その後1万字ほど自分についての話を書いてきてくれたおじさんもいたりして感動しました。

ギャラリー横の空き地。いろいろなものや植物たちが置かれるともなく「在る」 / 空き地の壁にある「最後の晩餐」を模したグラフィティは、オーナー黄さんの友人アーティストが描いたもの。ギャラリーが開かれた当時(2013年)の政治事情の風刺になっている。豚やネズミに囲まれたキリスト役の馬は、前台湾総統の馬英九(マ・インジョウ)。衣は「中華民国」の国旗をあらわし、皿の上には「台湾」が載っている

黄さんたちが制作した壁新聞、ページ右側はマッサージを実際に受けているときの取材者によるリアルタイムのメモ書き。タイトル『抓龍報』の抓龍は台湾語で「按摩」の意味。毎号、タイトルはそのインタビュイーの職業と関連、『報』はニュースや新聞のこと / 他にも豆腐屋さんやジュース屋さん、衣服のリフォーム屋さんをインタビューし80枚ぐらいの新聞を制作、冊子にまとめた

地域の方々に取材した壁新聞を、ご近所マップとして発展させた。タイトルは『黒白報』、黒白は台湾語で「いいかげん」の意味