2)地区の家 みんなの家

「地区の家」は、旧市街地の一角にある。古くから学生や職人の多い地区だったが、近年はアフリカ系をはじめ移民が急速に増えた。アレッサンドリアのなかでも、最もマルチエスニックな場所だという。

明るい山吹色の壁にはポップな絵も描かれていて、外観からして親しみやすい。かつて工房が建ち並んでいた界隈において、活気ある地区の家はひときわ目をひく存在だ。

扉を開けると、間口からは想像できないほどの巨大な空間が広がっている。約1500㎡と小さな公園くらいはあって、地区全体の大規模なマーケット「お隣マーケット」から小さなグループのイベントまで、市民であれば、使い方に制限はない。イタリア語をはじめ、文化やスポーツなどの各種講座も開かれる。

特筆すべきは、アレッサンドリアに住む誰もが「無料で」使えるということ。さらに、ここで開催されるさまざまな講座などもすべて無料なのだという。イタリア語の学校に、子どもの学校の補習。ボクシングやヨガなどのコース。移民が抱える問題に関する窓口業務も、市民のリクエストに応える相談業務もすべて、何ひとつお金がかからない。

上階は部分的にアパートにしていて、2024年11月現在、8名が住んでいる

地区の家を運営している団体は「サン・ベネデット・アル・ポルト・コミュニティ(Comunità San Benedetto al Porto)」という慈善活動組織(アソシエーション)だ。イタリアのマザー・テレサ的な存在であったドン・ガッロ神父によって、1970年にジェノヴァに創設された組織から独立した。

そもそも、この場所はどのような経緯でつくられたのだろうか。

———私はアレッサンドリアのこの地区の出身ですが、25年間ジェノヴァに住み、社会的な活動をしていました。アレッサンドリアの財政危機もあって、活動の拠点を2008年にこちらに移してから、地元住民の声もあって、コミュニティスペースをつくりたいと場所を探していたんです。なかなか良い場所が見つからなかったんですが、長年使われていなかったこの倉庫があった。鋳物工場の倉庫で、ゴミで埋めつくされた廃墟のような場所でした。

倉庫のオーナーと話し合って、改修作業を自分たちの責任で行い、地区の社会的整備を目的として事業を行うならば、格安で貸す、という約束を取りつけました。空き家が放置されているのは治安的にもよくないので、そこを人が集まれる場所にするのは良いことだと思ったんです。

改修するのに1年以上かかったんですけど、毎日休まず、メンバーみんなで通って改修しました。まずここにものすごく大量のゴミがあったんですけど、全部始末して。それもすべてオープンにしていたので、地区の方々が何やってるの? と見にくるようになった。しっかり仕事をする人たちなんだと、準備の段階から彼らに印象づけることができたと思います。

もうひとつ、素材や道具は多少高くても地区の店で買うようにしました。そうした積み重ねで、完成する前に、地元の人に受けいれてもらえるようになっていたんです。

その道のりは想像を絶するけれど、スタッフ全員で地産地消的に建物をよみがえらせていくことには大きな意味があった。改修を行う過程で、地区の家はすでに地元に溶けこんでいた。地域再生のシンボルとして、希望を託してもいたのではないだろうか。

完成してからも、ファビオさんたちは徹底して地域に寄りそってきた。地域住民の声を幅広く取り入れながら、地区の家をともに育ててきたのだ。まさに、市民による、市民のための、多木さんいうところの「みんなの場所」だ。

現在、地区の家のスタッフは14名。それに加えてフィックスで来てくれるボランティアが20人いる。スタッフは各自が地区の家以外にもプロジェクトを持っていて、まちに関して多ジャンルの、幅広い事案が同時進行している現場でもある。

彼らは注意深く地区の家をケアしているが、さまざまな企画のほとんどは市民が立て、持ち込んできたものだ。自主性が自主性を呼び、市民に必要なものを供し、望んでいることを叶えられる場となっている。

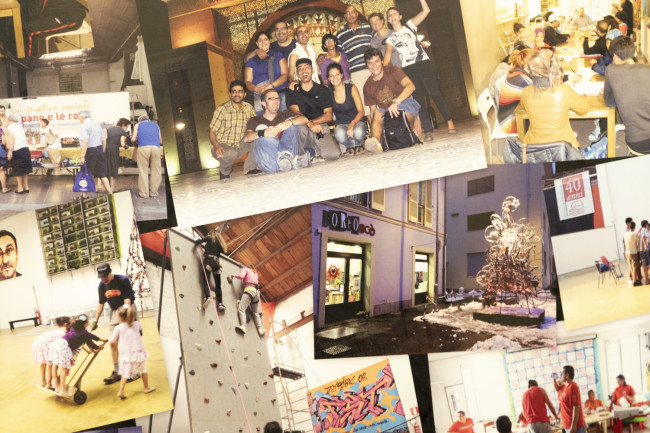

壁に書かれているのは「地区の家」。その下に「人々の家」と英語、フランス語で / 古いミシンのディスプレイは、前世紀の父母や祖父母の代に家で仕事していたことに対するリスペクト/ 家賃は月に1500ユーロ(日本円で、2025年3月現在約24万円)。1㎡1ユーロと、格安で借りている / スタッフのランチタイム。こちらを向いているのはピエロさん。古くからファビオさんとともに仕事してきた / これまで地区の家で催されたイベントの一部

地区の家の活動は一貫している。たとえば衣服。地区の家には、毎日、市民から古着が届く。それも大量に、日によっては100キロを超えることもある。ちなみに昨年は1年で27トンに達したという。

スタッフはまず、それらを着られるものと廃棄するものに選別して、男物、女物、さらに年齢やサイズ別に仕分けする。木曜の午後は、それをほしい人に無料で手渡す。また、無料で受け取ることに抵抗がある人のために、近くに古着の店「セカンド・ライフ」を開いて、ごく安い値段をつけて売っている。たとえ1ユーロであっても、お金を払って購入することで、自尊心が保てる人もいる。そのための工夫は惜しまない。

ただ捨てられるだけだった衣服をリサイクルする。それを必要な人に渡す。衣服を送ることによって、市民は地区の家の存在を知り、衣服は必要な人たちに届いて役に立つ。そうして地区の家は「発見」されて、別のかたちで利用されることにもつながっていく。そのようにして、地区の家はつねに更新されている。

衣類は年齢やサイズ別にこまかく分類する。若い女性6人のボランティアで仕分けしていて、何かを探している人がいたらメモしておいて、その人の欲しいものを誰かが持ってきたら教える。こまやかなことをやりながら、量をさばいている