(2015.07.19公開)

東京の国立新美術館で2月下旬から先月1日まで開催されていた「ルーヴル美術館展」がようやく関西に巡回した。日本では普段見ることができないイタリア・ルネサンスや北方ルネサンス、それに続くバロックやロココの名作絵画を一度に鑑賞することができる貴重な機会だ。6月中旬から京都市美術館での公開が始まったのでさっそく見学してきた。実際に会場を訪れてみると、なかなかの名品が揃えられており、つかの間ではあったが梅雨の不快な陽気を忘れることができた。

この展示では、副題「日常を描く—風俗画にみるヨーロッパ絵画の真髄」にあるように、西ヨーロッパの各時代、各地域の暮らしぶりや習俗を絵画によって知ることができる。一般的に、18世紀以前のヨーロッパ美術というとキリスト教美術ばかりのようなイメージがあるかもしれないが、15世紀以降になると世俗的な主題の作品も制作されるようになる。

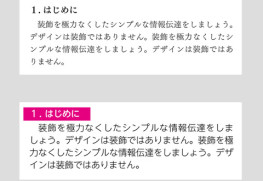

たとえば今回の企画展には、みずからの髪の毛を整える若い女性の姿を描いた3枚の絵が展示されている。一枚は16世紀ヴェネツィアの巨匠ティツィアーノ・ヴェチェッリオ(1488/1490 ? 1576)の手になる《鏡の前の女》(1515年頃、ルーヴル美術館)、2枚目は17世紀オランダの画家フランス・ファン・ミーリス1世(1635 ? 1681)の《身づくろいをする女性と召使いの黒人女性》(1678年、ルーヴル美術館)、そして最後は19世紀のフランスで活躍したコロー(1796 ? 1875)の《身づくろいをする若い娘》(1860 ? 1865年、ルーヴル美術館)である。

この3枚には、髪の毛を手や櫛でとかす女性の様子が描かれており、その表現技法はもちろん、衣服や背景あるいは構図などに3人の画家の特徴が表されているが、さらによく見比べてみると身づくろいに必要な鏡の描き方にも大きな違いがあることに気づく。ティツィアーノの《鏡の前の女》には、合わせ鏡を構成する大きな鏡面と男が手に持った小さな鏡の裏面が描かれているのに対し、ファン・ミーリス1世の作品では机の上に置かれた鏡の裏側のみが示されている。そしてコローの《身づくろいをする若い娘》にはそもそも鏡自体が描かれていない。もしかしたらコローは、絵の鑑賞者である我々がいるあたりに鏡を想定していたのかもしれない。マジックミラー越しに見たら、おそらくこんな構図になることだろう。

ティツィアーノは《鏡の前の女》の他にも若い女性と鏡という組み合わせの絵をいくつか制作している。たとえば、ワシントンのナショナル・ギャラリーにある、ふたりのクピドが支える大きな鏡の前で美しい裸体をさらすヴィーナスがそうである。だが、こうした女と鏡という組み合わせは、ティツィアーノに限らず、ルネサンス期の絵画にはよくみられる。

なぜならば、しばしば「鏡」は絵画において象徴的な意味を持たされて画中に描かれたからである。ただし、その意味は多様で、何と一緒に描かれているのか、どのような場面に描かれているのかによって、良い意味にも悪い意味にもなる。鏡は対象をありのままに写すことから、偽りではない「真実」を意味することもあれば、鏡に映し出された己の美しさに魅了される愚かさの象徴にもなる。後者の場合には、うら若い女性がしばしば鏡を片手に登場し、うわべだけの栄誉、すなわち「虚栄」を表す。

ティツィアーノ作《鏡の前の女》にも、そうした意味を読み取ることができるかもしれないが、この作品の鏡には別の意味がある。ファン・ミーリス1世やコローの作品を見ればわかるように、女が身なりを整える場面に、必ずしも鏡面を描く必然性はない。ましてやティツィアーノは女性の後姿を映すためにわざわざ鏡を描いている。

このヴェネツィア派絵画の巨匠がこのような構図を考え出したのにはそれ相当の理由がある。ルネサンスの後半になると、さまざまな芸術のうちでもっとも優れた表現媒体は何かという問題が提起され、各表現媒体それぞれの優劣について論じられた。これをパラゴーネ(イタリア語で「諸芸術比較」の意味)といい、人々はたとえば彫刻と絵画の長所・短所について論じたのである。

空間芸術である彫刻は、観賞者が移動すればさまざまな角度・方向からその多用な様子を眺めることができるのに対し、絵画の画面は常に同じだ。こうした攻撃に対して絵画を擁護する人々は、画中に鏡のように光を反射するもの(水面、ガラス製品、表面を磨き上げた金属製品など)を描きこめば、絵画も物体のさまざまな面を見せることができると主張した。しかも、絵画は彫刻とは異なり、複数の視点から見た画像を一度に提供できるのである。おそらくティツィアーノは、こうした彫刻と絵画の優劣論争を意識していて、それをふまえて《鏡の前の女》を描いたのであろう。

鏡は重要なモティーフで、ヨーロッパ美術の作品に多数登場している。ちなみに本展に出品されている北方ルネサンスの画家クエンティン・マセイス(1465/1466 ? 1530)の《両替商とその妻》(1514年)に描かれた小さな鏡は虚栄心に関係すると考えられている。この企画展からは離れるが、北方ルネサンスを代表する画家ヤン・ファン・アイクの《アルノルフィーニ夫妻像》(ロンドン、ナショナル・ギャラリー)、マニエリスムの画家パルミジャニーノの《凸面鏡の自画像》(ウィーン、美術史美術館)、バロックを代表する画家ベラスケスが描いた《ラス・メニーナス》(マドリード、プラド美術館)などが鏡をモティーフにした絵画として有名である。

ヨーロッパ美術には、一見脇役のようにみえるモティーフにも重要な意味が込められていることが珍しくない。そんな脇役や細部に注目しながら、ルーヴル所蔵の名品を鑑賞されてみてはいかがだろうか。あらたな気づきを得ることができるかもしれない。

図:ティツィアーノ・ヴェチェッリオ《鏡の前の女》(1515年頃、ルーヴル美術館所蔵)