(2019.04.05公開)

私のことから少しお話ししてみようと思う。私は、美術大学で染織を中心とした美術を学び、そのあと、広告代理店できっかり10年、アートディレクターとしてデザインを生業にしてきた。そして今ふたたび、美術の世界に戻っている。美術とデザイン、個人と社会の間を行ったり来たり。時に、まぜこぜな人生である。それぞれの境界や文脈の中で専門的に戦わないと何者にもなれないと盛んに言われる昨今だが、深くうなずきながらも、どうにも窮屈さを感じる自分がいたりもする。

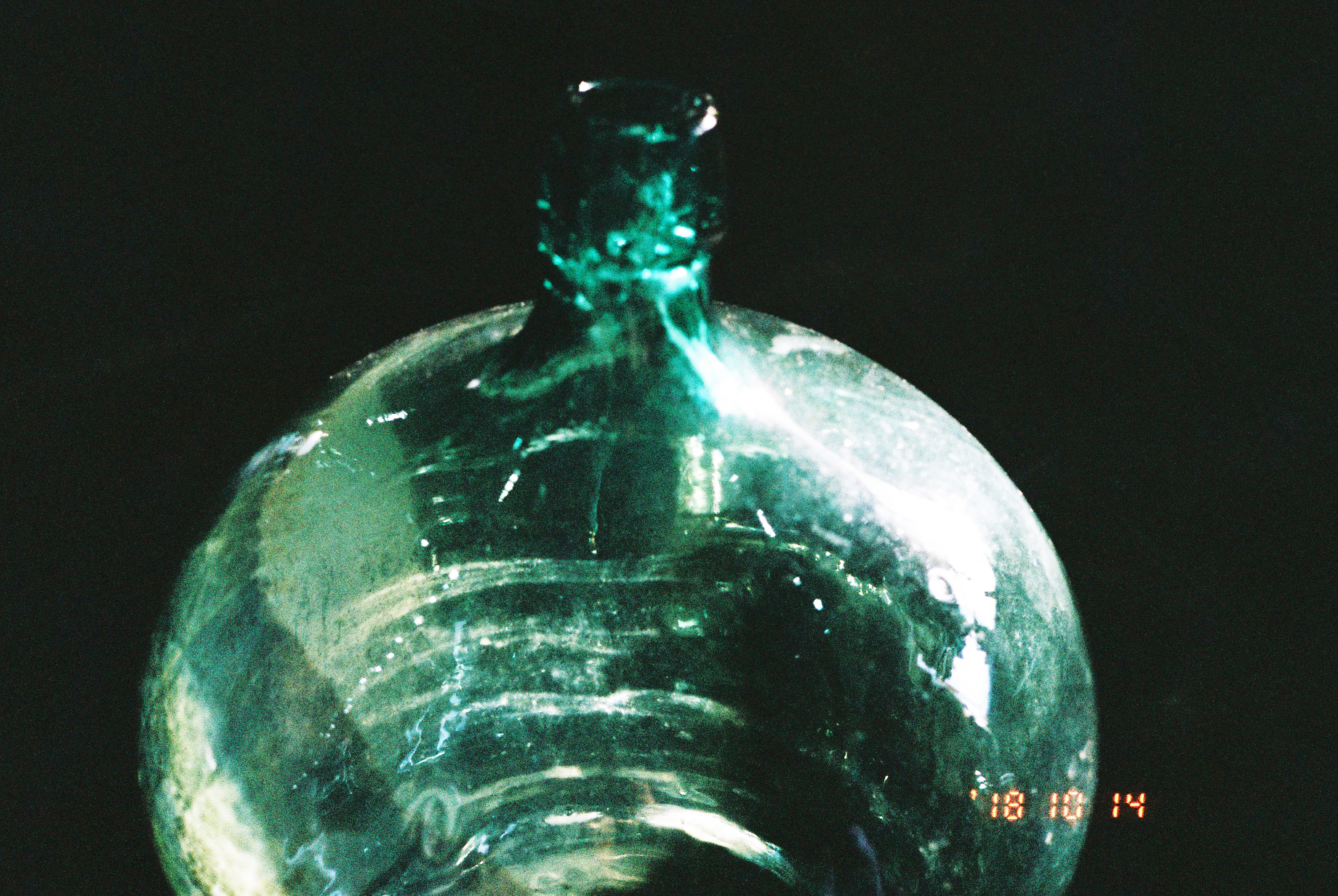

そんな私が、今回、書いてみたいと思うもの、それは古いガラス瓶だ。近年、私は古いガラス瓶を素材に作品をいくつか作ってきた。すっくと立ち上がる形はまるで人のよう。「透明」が、まるで意思を持って、記憶を内包しながら存在しているような、その形というか姿にとても魅力を感じている。明治大正から昭和初期頃に作られた実用ガラスは、日本製、外国製問わず、当時の製造技術の未熟さゆえ、工業製品ながらも、どこか手仕事に近い佇まいを持っている。ポツポツと混入した気泡、いびつにゆがんだ形、表面に残るシワやキズ。自然物に近いゆらぎをまとったそれは、まるでべっこう飴のように見えてきて、ほのかな甘みまでも脳内で再生してしまう。工業製品と手仕事のはざまにいるような、この透明な造形に魅かれるのは、異なる領域をたゆたう私自身の性分なのだろうか。

本来、ガラス瓶は中に容れられる液体が重要であり、流通や輸送、保管のための道具だ。ガラスは壊れやすく脆いものなのに、中のものを「守る」強さという役割を与えられている。そういった相反する個性の同居にも興味が掻き立てられている。脆いガラス瓶は、いつも常に異物を抱えていたのかもしれない。

かつての実用ガラス瓶は、いまや守るべき中のものはなく、お役御免となり、ただいびつで透明な道具としてここにある。このガラス瓶を、私は自宅で、光のいい位置や隣り合うものとの相性を探りながら配置する。飾るとも少し違う、配置という行為。時折、道端で摘んできた花なんかを瓶にさしたりすることもある。花屋の切り花より道端の花が似合う。

私が古いガラス瓶を手にいれるのは、あちこちの骨董市だ。両親が骨董や愛らしい形のものを大事にしていたことも、その嗜好に大きく影響しているように思う。特に父は、土の付着した白鳳・飛鳥時代や朝鮮半島の古代瓦の欠片にはじまり、蜻蛉玉、錠前、自在置物、コンプラ瓶などを収集してきた。「いい石」「よくわからないがどこか愛らしい造形」の収集はずっと続いており、今でも父母とは、拾った石の交換をしたりする。集める、それを家の中に配置するという行為が日常に組み込まれた家庭だったことに、改めて気づく。

時折ぶつかる父であるが、骨董市に出向く時だけは結束する。骨董市は、存在の仕方自体がおもしろい。多くの場合、骨董市は恒常的に店が構えられることなく、ある朝突如として市が形成され、数日ののちに忽然と消える。売り買いのためにものが並べられ、所有のためにものを吟味し、ものの歴史を自分に取り込む場所。いうなれば、ものと人との記憶が行き交う場所が出現しては消えるのだ。作品制作において、インスタレーションを選ぶことが多い私にとって、その出現と消失は非常に心を掴まれるものなのである。

骨董市は、一時的な店舗として、地面に直に敷かれた古布の上にものが並べられていることが多い。効率のいい搬入搬出を考えての陳列方法であるが、ものが自らの意思を持ってピクニックをしているかのような佇まいもいい。じっくり商品を見るためには、私たちがしゃがまなければならないところもいい。お客様ファーストな今の時代に、ものファーストである。しゃがむと視界も狭くなり、集中できる。買い物なのに、石や貝を黙々と拾っているようである。発掘調査をしているような気分にもなる。その次は、この埃を拭って、自宅のあの場所に置きたい、あれの隣に並べようか、と、頭の中で家の間取り図を広げ、インスタレーションを組み立てる。そして我が家へようこそ、という気持ちで、今日も古いガラス瓶を自宅に連れて帰るのだ。

河野愛(かわの・あい)

滋賀県生まれ。美術作家。

2007年京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。

大学院修了後、10年間広告代理店でアートディレクターとして、TVCMやグラフィック、地方創生のデザインの仕事をしながら、美術作品の制作をおこなう。2017年に退職。2019年現在、京都造形芸術大学美術工芸学科専任講師。

布や陶、骨董を素材に用いながら「ものや場所、あるいは人の記憶の再生装置」として作品を作っている。

https://aikawano-works.tumblr.com