近年の日本酒ブームもあいまってか、錫製の酒器を目にする機会が増えたように思います。とはいえ、現代の生活において、錫製品は特に馴染み深いものであるとはいえないでしょう。しかし、わたくし自身を含めて、少なくとも煎茶(道)の世界に携わる者にとっては身近な存在であるといえそうです。というのも、煎茶道具のなかには錫製が好まれる道具がいくつかあるからです。例えば、煎茶碗をうける茶托がそうです。他には、茶心壺(ちゃしんこ)もあります。

ふたつ目の茶心壺というのは、茶を入れて保存するための道具の名称です。他に、茶入や茶盒(さごう)、または葉茶壺などと呼ばれることもあります。煎茶の世界では、茶心壺、茶合(茶則、仙媒などの別称あり、茶葉の量をはかり急須に入れるための道具)、袱紗(茶心壺や茶合を清めるための布)を三器と称し、特に重要な道具であるとみなされてきました。茶心壺のなかには、金属の他に、陶磁器、木、もしくは竹などで作られたものもあります。しかし、喫茶文化の発祥の地である中国では、古より錫が茶の保存に適したものとされてきました。それに倣って我邦でも、茶葉の保存には錫が最も向いていると考えられてきました。例えば、江戸時代に上田秋成が著した煎茶書『清風瑣言』(1794年)では、茶を保存するのに錫に勝るものはなく、やきもの製のものはそれに次ぐ、とされています。それと同様のことが、秋成のひとつ後の世代の文人・田能村竹田が執筆した煎茶書『竹田荘茶説』(1829年)でも述べられています。

茶の保存に錫製の器が適しているとされてきたのには、サビにくい、茶に金属臭が移らないという錫の特徴が関係しているでしょう。世界に種々ある茶のなかでも、とりわけ保存が難しい日本の煎茶にとって、そのような錫の性質は特に重要であるといえます(茶舗に並べられている茶箱をご覧になられたことのある方もいらっしゃると思いますが、それらの内側にはブリキ〔鉄に錫のメッキ〕が貼り付けてあります)。さらに、錫が好まれて用いられてきた所以は、その加工のしやすさにもあるでしょう。最古の漢字字典『説文解字』には「錫は銀と鉛の間なり」とあります。錫は、銀のような輝きを持ち、鉛のように融点が低く加工しやすいが、重くはありません。

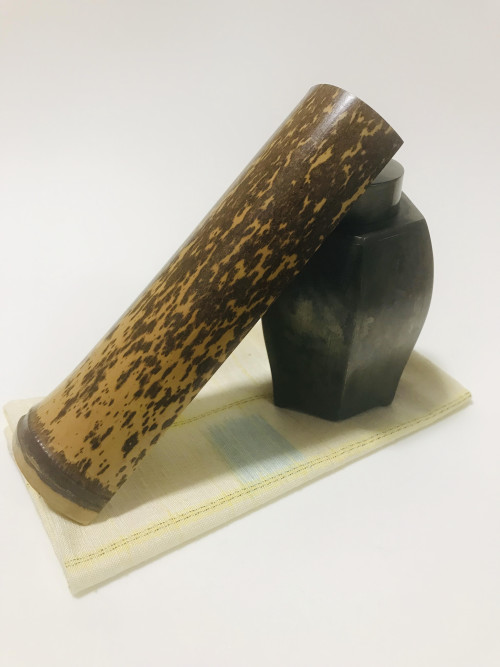

さて、ここでわたくしが最近よく使用している茶心壺をご紹介いたします。ここ数年のあいだに、現代アートを鑑賞する会に呼んでいただき、そこで煎茶を淹れるという機会が何度かあったのですが、そのような会のときに用いてきました。写真の「錫六陵式茶心壺」は、昭和初期に京都の鋳金家・二世秦蔵六によって造られた作品です。秦家は、江戸後期から現在まで続く鋳造を専門にしてきた家で、煎茶道具も数多く製作してきました。この茶心壺の箱には、張星栄所製の品に倣ったことが書してあり、中国から渡ってきたものを模した作品であることがわかります。薄手ではないのですが、小ぶりで手のなかにきれいにおさまります。会でメインに鑑賞する作品や他の道具に対して決して目立つことはありませんが、そのたたずまいに情趣があります。趣は、茶心壺の形状からだけでなく、表面からも醸し出されています。その表情は、これまでに付けられた傷の痕や少量の錫以外の含有物が表出した跡によって、作者が想像することのなかった、あるいは作者だけでは表現することのできなかった、他にはないこの器に特有のものとなっています。しかし、それもつかの間のものでしかないでしょう。時の経過とともに単にひとつの物質として変化していくというだけでなく、天気などの環境から影響を受けたり、わたしを含めたさまざまな人に触れられたりすることで、これからもその風姿を新たなものとしていくからです。

三器(茶心壺、茶合、袱紗)。袱紗は染織家の藤田乃里子さんの作品です

六面に三つ足なので、東京スカイツリーのように、角度によって形が違ってみえます

湿気の侵入を防ぐために、蓋は口の部分を包むような構造になっています。閉めるときに少し抵抗があり、器が密封されていくのを体感することができます

島村幸忠(しまむら・ゆきただ)

煎茶家。一般財団法人 煎茶道三癸亭賣茶流 家元嗣。広島護国神社(2016年より毎年)や生田神社(2017年)などで献茶祭を執り修める。その他、現代アーティストや写真家と共に煎茶会を開催している。

京都大学大学院 人間・環境学研究科 博士後期課程。日本学術振興会特別研究員。専門は美学、芸術学、煎茶文化。主要論文に「心を物外に游す———「桐陰茶寮記」にみる頼山陽の煎茶観」『茶の湯文化学』(27号)(茶の湯文化学会、2017年)がある。また翻訳にティム・インゴルド 『ライフ・オブ・ラインズ』(フィルムアート社、2018年)などがある。岡山大学および京都造形芸術大学にて非常勤講師。