(2025.11.05公開)

この道具を作るのに、1年近くを要した。

途中、私と、ともに作業してくれた織りの師匠と、それぞれ一度ずつ入院してのことで、それはちょっとした命懸けの作業だったといっても良いかもしれない。

それまでNHKでディレクターをしていた、完全な都市生活者だった私が、夫との結婚を機に京都北部・丹後地方の与謝野町に移住。といっても、初めは育休中に「ちょっと住んでみようか」という、今考えればとても軽い気持ちだった。

2人目の育休中、ふと目にした町の広報誌に魅力的な文字を見つけた。

「手織職人養成講座 募集中」。

昔から職人の手仕事に興味があった。NHKでの初任地は金沢だった。加賀蒔絵、輪島塗、九谷焼、初めて触れる職人の世界にすっかり魅了され、工芸の番組ばかりを制作していた。忘れられない出会いの一つが加賀蒔絵の人間国宝、故・大場松魚氏だ。蒔絵の技法を懇切丁寧に説明してくださった後、こうおっしゃるのだ。

「蒔絵は本当に面白い。木下さん(私の旧姓)も、蒔絵やりまっし!」

氏のキャリア60年近くになってのことである。なお、目を輝かせながら自身の仕事を語り、人に勧めるその姿は、社会人1年目の私にあまりに眩しく映った。

そんな記憶もあって、職人という言葉に目がない私は、すぐさま講座に申し込み、会場の与謝野町織物技能訓練センターに出かけていった。申し込み用紙を書き込む私の手元を覗き込んでいた技師の先生が言った。

「えっ! あんた歳いくつや?」

「え~っと、39です」

「ギリギリやな! 40歳以下の人が対象やで」

外から観察していた職人の世界に、遅まきながら足を踏み入れた瞬間だった。

講座では、「京の名工」に選ばれている手織り職人の茂籠龍一郎さんから、マンツーマンで指導を受ける。糸の結び方といった初歩から始まり、最後は一人で帯を一本織りあげる。

手織りを学ぶ過程は、何よりも自分自身の身体に備わる能力を発見する道のりだった。

10本の指が、いかに適切な場所に配置され、適切な角度で曲がるように設計されているか。手首を反す、回すことで、指の可動域をどこまで広げられるのか。それまで「指」と十把一絡げにしていたものが、一本一本個性と高度な能力を備えた最も身近な「道具」として立ち現れてきたのだ。

3ヶ月の講座を終え、もう少しこの作業を続けていたいと思っていた私に、朗報が舞い込んだ。件の技師さんからである。

「古い手機(てばた)工場を手放したいという人がおるさかい、あんたも一台もらったらどうや?」

与謝野町に、西陣織の手織りの帯の工場があった。操業をやめてから既に20年が経ち、いよいよその工場を取り壊すことになり、中の道具の引き取り手を探しているという。これはチャンスとばかりに、一台分けていただくことにした。新品で購入された当時の値段と比べれば、考えられないほどのわずかなお金と引き換えに。

手機の設置場所を思案していた矢先、今度は工場のオーナーから連絡があった。

「いっそのこと、残りの道具も全部持っていってもらえませんか」というのだ。

さて。工場の中身を丸ごと譲り受けるとはどういうことだ。まずは現場を見に行くことになった。そこは、谷間にある古い建屋で、中にはずらりと手機が並び、稼働していた当時のままの状態で道具類が残されていた。賑やかに響いていただろう機音(はたおと)や、織り手さんたちの談笑の残響に、積年の埃が蓋をしている静かな空間だった。

ここは西陣織の中でもとびきり上等なものが織られていた工場だったと聞く。錦、綴れ、引き箔。多様な帯を織るために、使われた小道具も多種多様。大小様々な杼(ひ)や管(くだ)、その他、私には使い道もわからないものであふれている。同行してくれた茂籠先生に解説してもらう。今はもう作り手のいない貴重な道具がたくさんある。

使い道もわからないこの大量の道具をもらうのか? でも、このまま捨てられるに任せておくわけにはいかないのだ。そこにあった道具は全て、そのもの自体がすでにとても美しいのだから。

私は、道具を引き取ることに決め、同時に19年勤めたNHKを退職した。

旧知の大工さんに相談し、道具を運ぶ算段をつける。手機は木を組んで作られており、解体し、再度組み立てるのは簡単だ。問題は織機の上に載っているジャカードである。ジャカードは、経糸の上げ下げを操る道具で、帯に絵画のように模様を織りだすのに使われている。このジャカードが鋳物で出来ており、滅法重い。織物の仲間たちの協力も得て、2トントラックで4往復、なんとか道具類を運び出すことが出来た。夫の実家に大きな倉庫があったのが幸いだった。

美しき古い機道具。緯糸を打ち込むのに使う「筬(おさ)」という道具で、中でもこれは緯糸を曲線的に打ち込める「波筬」という特殊なもの

さて、問題はここからだ。使われてこその道具である。

夫の実家(丹後ちりめんの織元)の工場の一角に場所を借り、まずは織機の一台を組み立てることにした。元の通りに組み立てても仕方がない。帯の幅ではなく、洋服地の規格である110cmの幅を織れるように改造したいと考えた。帯のような絵画的な表現ができるジャカードの機能は残したままで。

そこから、茂籠さんと私の二人三脚での織機改造作業が始まった。あらゆる織物を織ってきた茂籠さんにとっても、広幅は初めてのことで、何千本と張られた経糸を均等な張力で保ちながら上げ下げし、緯糸が真っ直ぐ打ち込まれていくよう調節するのは簡単ではなかった。調整に必要な部品があれば、作る。鋸、鉋、ノミ、インパクトドライバー、どれも使ったことのなかった私に、使い方を一から教えながらのことだから、なおさら作業は困難である。

少しでも気に入らない箇所があれば、「これではあかんなぁ」と、前日丸一日かけて作り、取り付けた装置を容赦なく取り外す。朝会えば、「ゆうべ寝ながら考えとったんやけどなぁ」と改良のアイデアが溢れ出す。そこには、かつて大場松魚先生に見たものと、同じ眩しさがあった。

そんな中、ご高齢の茂籠さんが、肺炎を悪化させ入院。一時はかなり重篤な症状に陥られた。続いて私が体調を崩して入院するなど、いつ終わるともしれない道のりだった。

広幅手機を作る京の名工・茂籠龍一郎氏

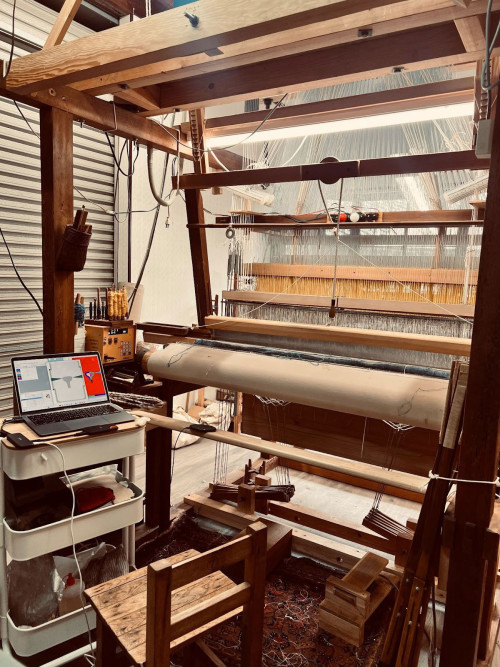

こうして完成したジャカード広幅手機。一般的に想像する手機とはかなり違っている。まず、とても大きい。幅が広い上に、背も高く、工場の天井を抜いてようやく収めてある。さらに、ジャカードの動きをコンピューターで制御する装置がついている。私は手機の横にMacBookを置き、織りのデータを適宜調整しながら織り進めていく。しかしその中心にあるのは、あくまで人の手だ。巨大な躯体と、接続されたコンピューターで、10本の指の力をエンハンスする装置と言っても良いかもしれない。不均一な天然の素材、湿度によって変わる経糸の張力、そんなわずかな変化を穏やかに調整できるのは、やはり人の手だ。

完成した広幅手機。コンピューターで作った織データを取り込む

この特別な織機で織った布を、昨年からtané textileの名前で発表し始めた。今、製作を進めているのが〈Forming Weave〉と名付けたシリーズだ。曲線を含む洋服のパターンの形そのままに織り、織りながら洋服を形作る手法を新しく開発したもの。生地の「裁断」の過程を無くすことで、糸の無駄を減らし、織表現の幅を広げることが目的である。12月に京都のギャラリー、Studio皓々での発表を予定している。

洋服のパターンに合わせて曲線を織る

譲り受けたたくさんの機道具たちが、輝かしい道具としてこの先も生きるよう、息を吹き込み続けるために、自らのこの手を信じ、糸との対話を続けている。

山添千種(やまぞえ・ちぐさ)

2003年、NHK入局。

日曜美術館『椀の創造~漆芸家・角偉三郎~』

NHKスペシャル『写楽~天才絵師の正体を追え~』

歴史秘話ヒストリア『世阿弥~時代を超える能の戦略~』等、多数の番組を制作。

2022年、退職。

同年、tané textileの活動を始める。

自家栽培した藍や紅花、丹後の山で採取したヤシャブシなどの植物染料を用いて糸を染め、手織りをした作品を発表。自然の揺らぎとノイズを、身につけられるものへと変換させる活動を行っている。

展示会のお知らせ

新しく取り組んでいる〈Forming Weave〉の作品を始め、tané textileの作品を展示。

会期中には作者とともに囲む茶会も開かれる。

会期:2025年12月5日(金)~12月7日(日)

会場:Studio皓々

住所:京都府京都市右京区西院春栄町41-22

時間:13:00~18:00

Studio皓々の茶会シリーズ「紡縁茶会」vol.5

12月6日(土) 15:30–17:00

参加費 / 3,300円

定員 / 8名 ご予約はこちらから