(2025.02.05公開)

今思うと、描くことが自分にとって特別なものになるだろうと実感したのは、5歳ごろの祖父との思い出に遡る。同居していた漆芸家の祖父は、植物や鳥などのモチーフを図案化し、蒔絵を制作していたのであるが、もともとは絵を勉強するつもりで京都市立美術工芸学校に入学したのだという。日々庭や近所で出逢うさまざまな植物を観察したり、旅先には必ずスケッチブックを持って出かけて絵を描く時間を大切にしていたそうだ。

ある日、炬燵に入って新聞を読んでいる祖父のそばにいくと、祖父は私を膝に乗せ、模造紙とペンを取り出し、絵を描き始めた。断片的に記憶しているのは……ぴょんぴょんと一本足で移動するカラカサのお化け、浴衣を着て二本足で歩く猫娘……祖父の持つペン先から次々と描き出されるそれらのキャラクターが、不思議なことに、突然、紙から立ち上がり動き出したように見えた。

当時の私は相当の怖がりで、お化けや妖怪といった類のものが特に苦手、絵に描いたものであっても怖いものを見たくなかったはずなのだが、紙に吸い込まれていくインクの線が何らかの形を表し、祖父が作ったお話を聞きながら自分の頭の中で映像化されるという現象が不思議でたまらず、夢中で見ていたことをとてもよく覚えている。

幼少期、私は読書が好きで、小学生になると家の本棚に並ぶ少年少女文学全集を読破しようと、『ロビンソン・クルーソー』『若草物語』などの物語を片っ端から読み耽った。果てしない海の旅、ジャングルの夜のざわめき、舞踏会の様子などを想像し、物語の中に入り込む時間は至福の時だった。家の本を読み終えると図書館へ行き、児童向けの本を数冊借りては読んでいた。

『だれも知らない小さな国』という、人に隠れて暮らしている小人の話を読んだ時は、通学路の草むらに小さい人がいるのではないかと探してみたりもした。

その後芸術大学に進学してからも、美術史や哲学の授業や友人からの影響で様々な名著に出逢い、興味や憧れの幅は幾重にも拡がったが、いつも傍にある物語が、自分の内側と世界を繋ぐ手がかりとなるお守りのような存在であったと思う。

絵を描く素材を集めたり、取材場所を探したり、あるいは気分転換の散歩で山や林をあちこち歩き回っていると、ふと何かに呼ばれているような気がして、感覚を頼りに進路を変えることがある。

それまで漠然と樹の枝葉の重なり、空を映す水鏡であったものが突然、特別な意味のあるものに感じられる。大切なものがある気がして、その場所に秘められた何かの断片と私の記憶にある物語の接点を探るため、しばらく留まってみる。

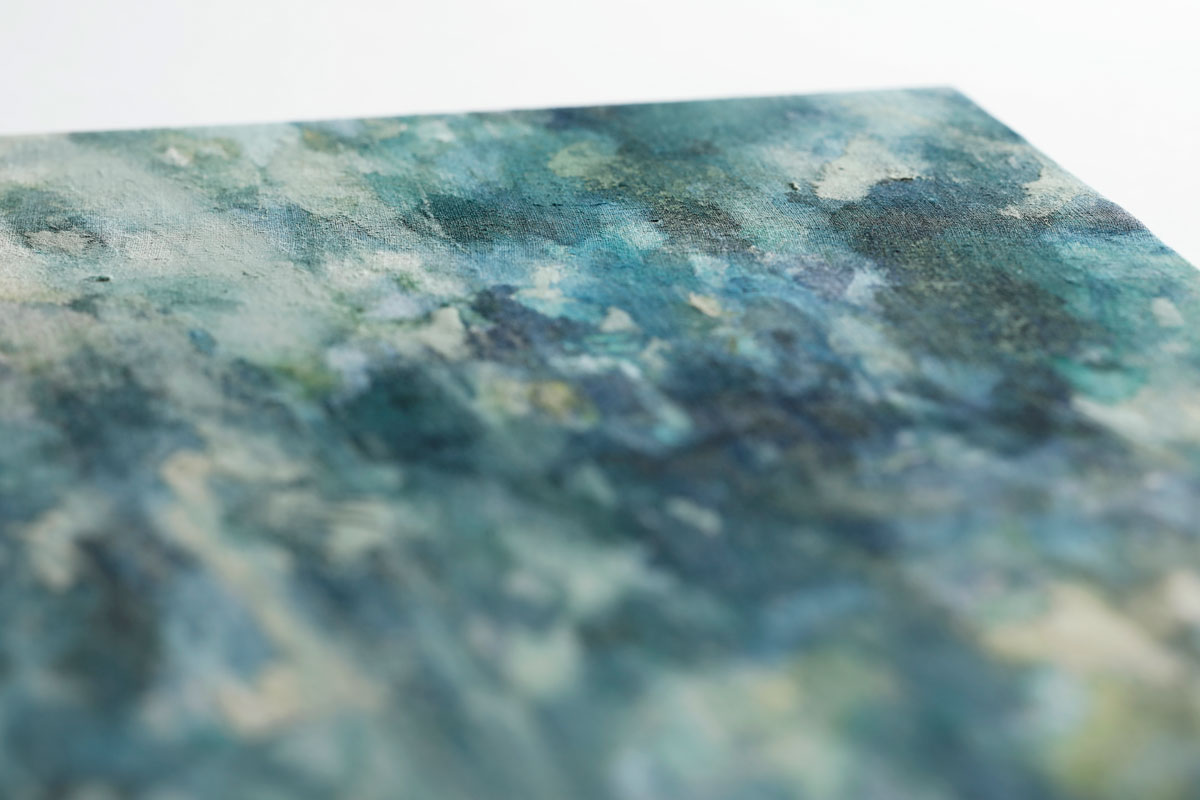

瞼に当たる陽の光の温かさ、頬を撫でる冷たい風、落ち葉が積もった土の香り、遠くから響いてくる鳥の声に感覚を開く。すると自分と世界との境界線が混ざり合っていくような感覚を覚え、頭の中はどんどんクリアになる。手を動かしスケッチを進めるうちに少しずつ、物質的な色や形と共にその時に動いた自分の感情や過去の記憶、自然の中に確かに感じられる理屈を超えた何か大きなものの気配が紙の上に滲み出し、折り重なり、親密な関係が生まれるのだ。

私が普段使用する日本画材の絵の具は、天然の鉱物や岩石、牡蠣の殻、昆虫由来の色素、墨などさまざまな自然素材からできている。それらは長い年月をかけて形成され、それぞれにまた人間のそれとは別の記憶を内包している。

畑に種を植えて育てた植物が時に予想し得ない形や色の花を咲かせるように、この天然の絵の具は素地の状態や乾く時間の影響で予測不可能な発色をすることがあり、人の力ではコントロールしきれないところにも魅力を感じている。

アトリエで真っ白な画面と向き合うとき、映画館でスクリーンに映し出される映像を眺めるように、スケッチで確かめたあの瞬間を投影してみる。日常に流れる時間を抜け出して絵の中へ漕ぎ出すための最初の頁となる白い矩形。

そこに色を重ねてゆくと、突然風景の中に織り込まれていた物語が息づき、粒子の重なりは空気の層になり、それまで静止していた画像が動き出す瞬間が訪れる。

それはとても小さな動きで、見ようと思わなければ見逃してしまうものかもしれない。やがて、その微細な揺れが波紋になり、巡り巡ってどこかに届き、それが誰かの物語を辿るのかもしれない。

何度でも読みたくなる物語のような一枚が描ければ、そんな嬉しいことはないと思う。

いつも歩く森の道、遠くから雲を運んできた風が耳元で小枝をそっと揺らす、そのゆくえに、またいつか出逢う物語を想像する。

《scattering》

麻紙、岩絵具、膠、他

東端哉子(ひがしばた・かなこ)

画家。京都在住。1997年、京都市立芸術大学大学院 美術研究科絵画専攻日本画修了。

自然の中に身を置き、植物や風景、目に映るものと映らないもの、そこで出逢ったこと、ものを手がかりに絵の中に立ち現れる物語を大切に制作している。

4年前から植物を育てることにも関わり始め、土に触れ、畑で過ごすことが日々の喜び。