(2019.07.14公開)

———京都造形芸術大学の学部では、油画専攻だったそうですね。

もともと小学生から絵をずっと描き続けていて、中学校ではじめて油彩を扱いました。その頃は将来アーティストになろうなんて思ってもなく、純粋に絵を描くことが好きだったんです。続けて美術系の高校に入って、そこでも油画を専攻していて。でも、油彩は結局学部3回生の頃までしかやっていなくて、紙にコピックで描く技法に切り替えたんです。油彩が自分に合わなかったわけではなかったんですけど、自分が表現したいことを叶えるツールをいろいろ研究し始めて。考えごとしながら落書きしていた時に、いくつも重ねた線を描いて、そのなかを塗り絵みたいに塗ってみたのが、コピックに切り替わったきっかけです。そもそも細かい作業が好きだったこともあって、輪郭線の描き込まれた感じもふくめ、面白い表現だなと思いました。構図も、肉眼で見た時の奥行きではなく、カメラのレンズ越しで見ているような遠近感を強調した視点を意識していました。最初に100号ぐらいのサイズの作品をつくったのが始まりで、大学院2回生の秋ぐらいまで、ずっとその技法で描いていました。

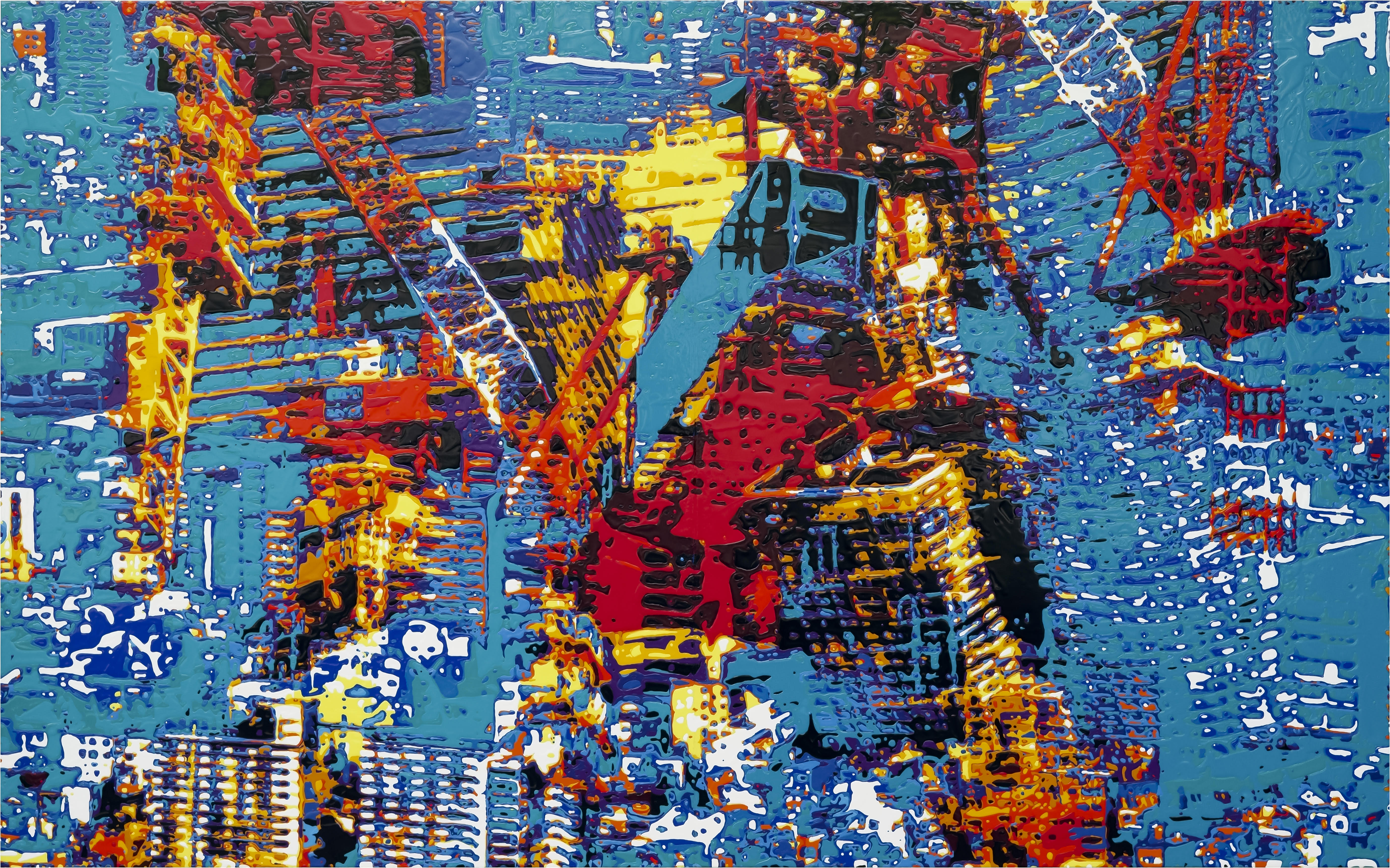

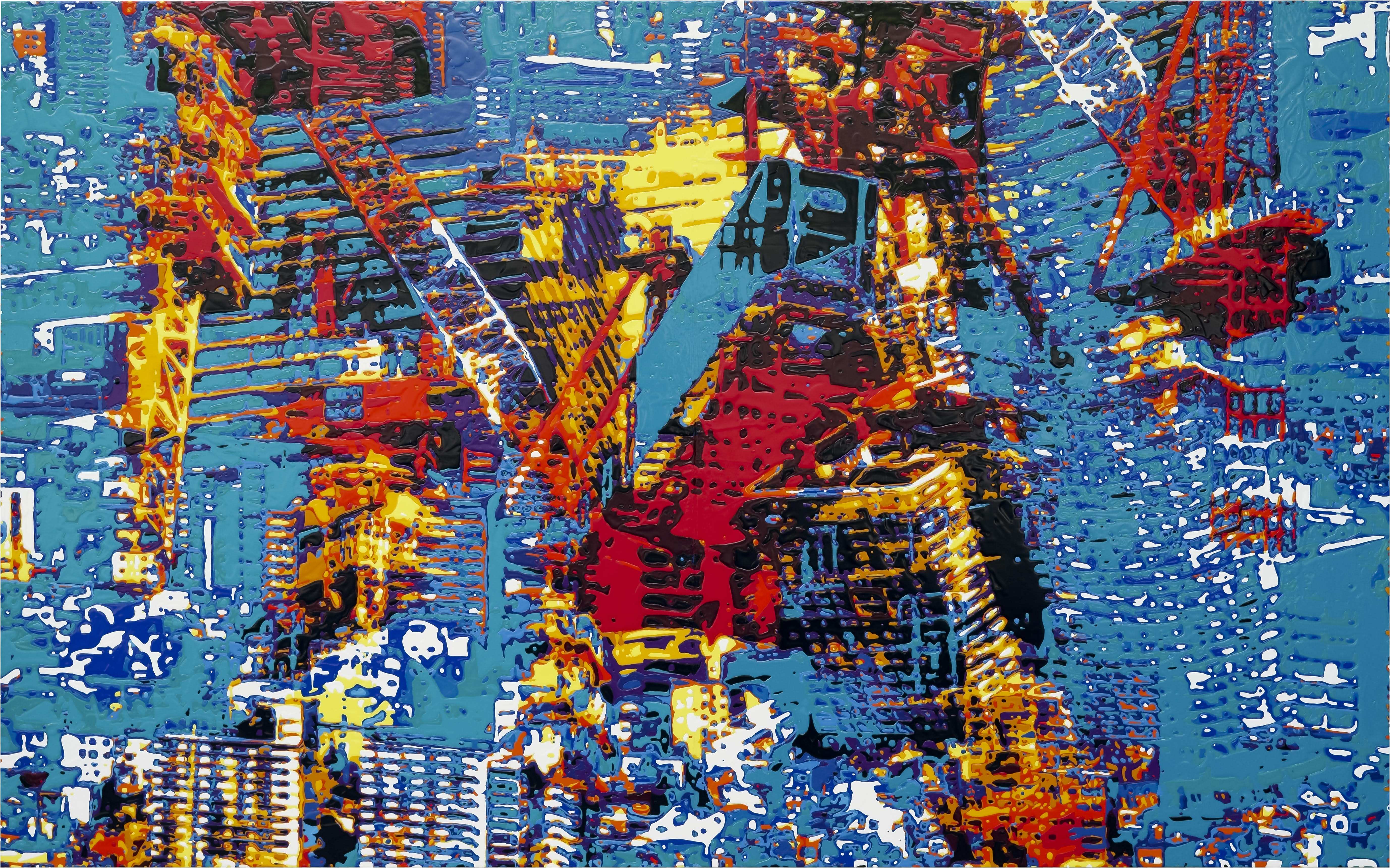

《Drip color memory on October 13,2017.》

2018 H193.9×W390.9×D6cm パネル、綿布 / アクリル絵具、注射器 (京都造形芸術大学 大学院 修了制作展 優秀賞受賞作品)

(C) 2019 TAISUKE KONDOUH Courtesy of GALLERY TOMO

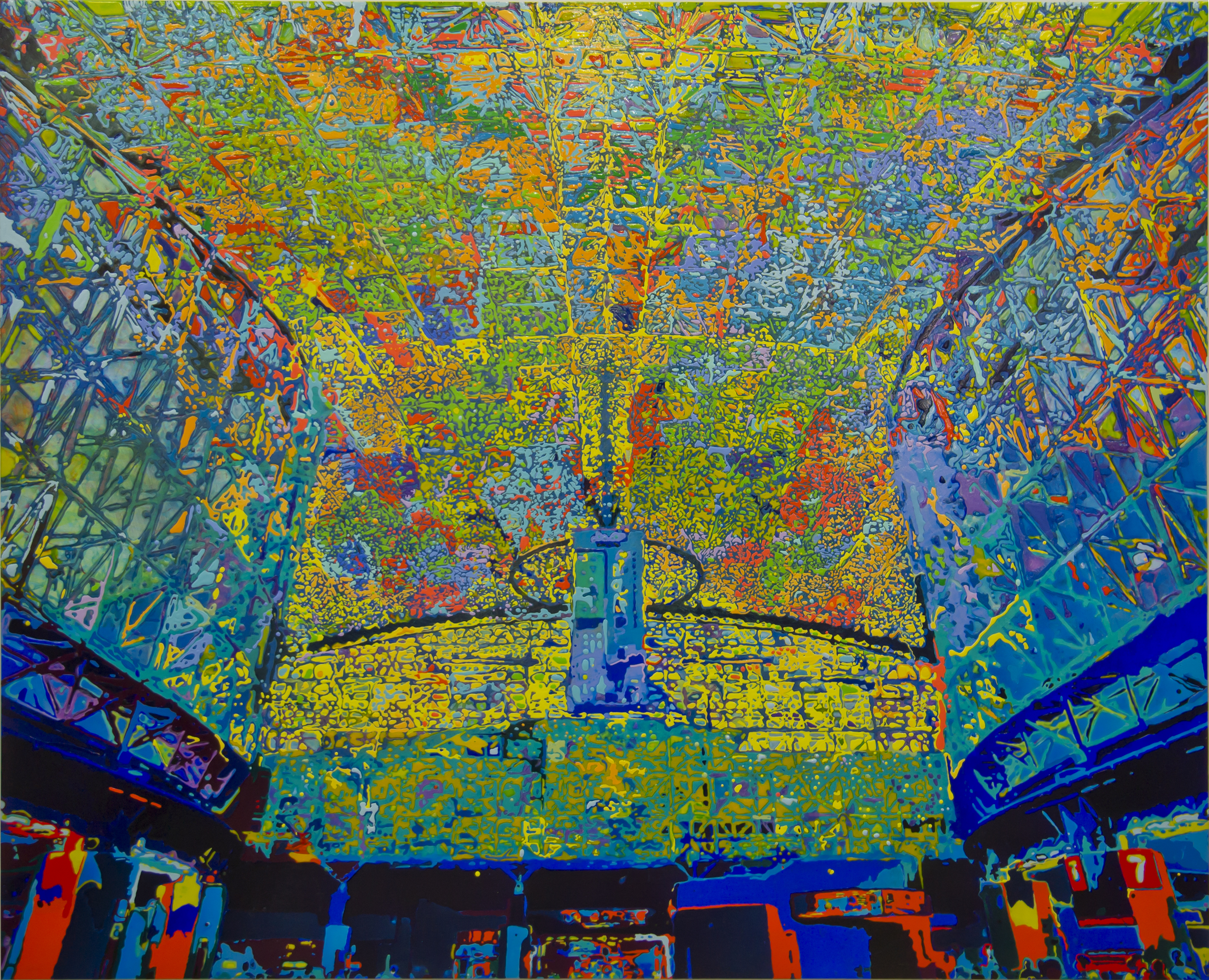

《昼光》

2015 H70×W100cm クラシコ5紙,コピック, コピックマルチライナー / オリジナルテクニック (京都造形芸術大学卒業制作展 出展作品)

———現在の注射器を使う表現と見比べてみると、色使いやタッチが全然違いますね。そこからなぜ、技法自体も変えるに至ったのでしょうか。

実は一回、大学院をやめようと思ったことがあって。ちょうど大学院1回生の終わりぐらいです。まわりの学生は学部から継続して絵画的なものをつくっているなか、自分は紙とコピックでイラストっぽいものをつくっている。教授にも「マーカーから絵の具に変えるだけでもよくなるからやってみろ」とか、結構言われていたんですが、僕も新しいことに対してやらず嫌いなところもあって。そんななか「SPURT展」っていう、大学院生の成果発表展に参加したんです。わかってはいたんですけど、教授をはじめ、外部のギャラリストや評論家からも散々な評価で。同期はその展示をきっかけに東京での展示が決まるなどステップアップしていて、自分だけ取り残された感がありました。コピックで描く技法も、僕はやっていて面白かったんですけど、確かにその時点で3年近くやっていたので、わざわざ大学院に入らなくてもできていたと思ったし、表現の幅も狭かったんです。支持体が紙であることも相まって、できることはそろそろ限界かなって。これ以上やってもステップアップできないし、同じようなものしかつくれない。「自分はこれでいいんやろうか? あと卒業修了展しかないやん」って。ちょうど夏休みだったので、変わるなら今しかないと思って、丸1ヵ月使って画材を見直すことから始めました。

———そこから一般的な絵を描く道具からさえも離れて、注射器を選んだのはなぜですか?

油彩でもチャレンジしようと思いましたし、アクリル絵の具と筆で描こうともしたんですけど、なんかうまくいかなかったんです。長らく絵の具っていう材料から離れていたこともあって、いろいろ忘れている部分もありました。それに、筆の跡が残ったりして、感覚的に描こうと思ってもどうにもいかない。ペンに比べて乾くまでの時間も全然違うし、仕上がった時の色の彩度の落ち方も全然違います。もともとの技法も、色を塗るというより、イメージしたところに色を置く表現だったので、最初は絵の具を画面上に置いて、傾けながら混ぜるとどんな色が見えるのだろうかと実験をしながら粘度の調整をしたり。課題点はいろいろありましたね。

そうやって実験しているなかで、絵の具を何かに詰めて乗せてしまえばいいんじゃないかって思ったんです。それで試しに注射器につめてやったら、なんかはまったって感じですね。

アクリル絵の具とメディウムによる習作。色を混ぜ合わせるとどんなふうに見えるのかを実験した

現在の技法で描く近藤さん。絵の具のつまった注射器を、筆を立てるように持ちながら色を落としていく

1作目となった作品 《Drip color memory on July 28,2017.》

2017 H130×W162×D10cm パネル、綿布 / アクリル絵具、注射器 (ニュイ・ブランシュ KYOTO 2017)

(C) 2019 TAISUKE KONDOUH Courtesy of GALLERY TOMO

———以前の技法では「散々だった」評価ですが、まわりの反応はどうでしたか?

それが、めっちゃよくなって(笑)。周りからも「なんでもっと早くやらなかったんだ?」って言われました。1発目の作品は、「ニュイ・ブランシュKTOTO」で発表したんです。卒業修了展前の展示としては大きい舞台だったので、実験だけど本気で取り組んで、反応を見ようと思っていて。自分としても、作品をつくってみて手応えはありました。単純に絵の具を変えただけでも、物質感や説得力が強く増したし、表現の幅も広がりました。

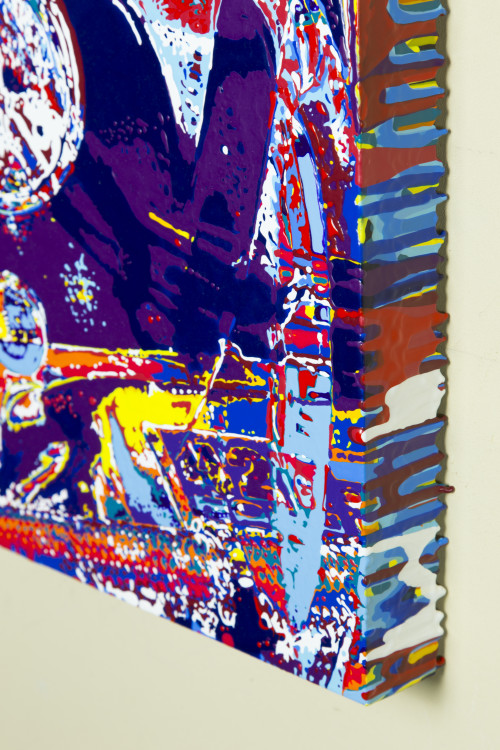

僕の作品を生で見たひとは、「画像と全然違うね」って言ってくれるんです。画像化するとどうしてもデジタル的になってしまうんですが、実物はもうすこしぷくぷくとした感じが見えたり、キャンバスのサイドに絵の具が流れている感じなど、絵の具で描いた痕跡が見えたり。「実物のほうがいい」と言われますね。

横から見ると、また違った印象に

Photo:平居紗季

———生で見るよさもある一方で、近藤さんの作品はデジタル化とも相性がいいように感じました。それは、描く前にコンピュータで完成図をシミュレーションするといったプロセスがあるからでしょうか。

その作業は大きいかもしれないですね。僕の作品の場合、思いつきで色をのせるってことはなくて、最初に何十パターンもコンピュータでつくって、納得がいくまで構成して、決定したものを絵の具に変換しています。レシピを用意してから、調理するというかたちですね。基本的に構図は同じなんですけど、色のパターンは全然違います。見比べながら、最終的には感覚で選んでいますね。モチーフは全部僕が行った場所なんですけど、そこに行った時の記憶だとか、体験したことを思い出して、一番画面のなかで落ち着くものに決定しています。

———注射器で描く、という技法は近藤さんにとっても新しいですが、表現したいテーマはコピックで描いていた頃と一貫しているように感じます。

そうですね。モチーフは日本の高度経済成長の象徴的な存在でもある工場からスタートして、今も基本的には人工物です。よく「人物や自然は描かないの?」と聞かれるんですが、有機的なものに感情が揺さぶられない、自分はそこに色が見えないというか。無機質なものだからこそ入り込めるところがあって、描きたいものは人工的な建築物が多いですね。「Drip color memory」シリーズは基となる写真をそのままイメージとした作品で、「Drip color Combine」シリーズは基となった写真を一度分解(コラージュして)、再構成したイメージの作品です。

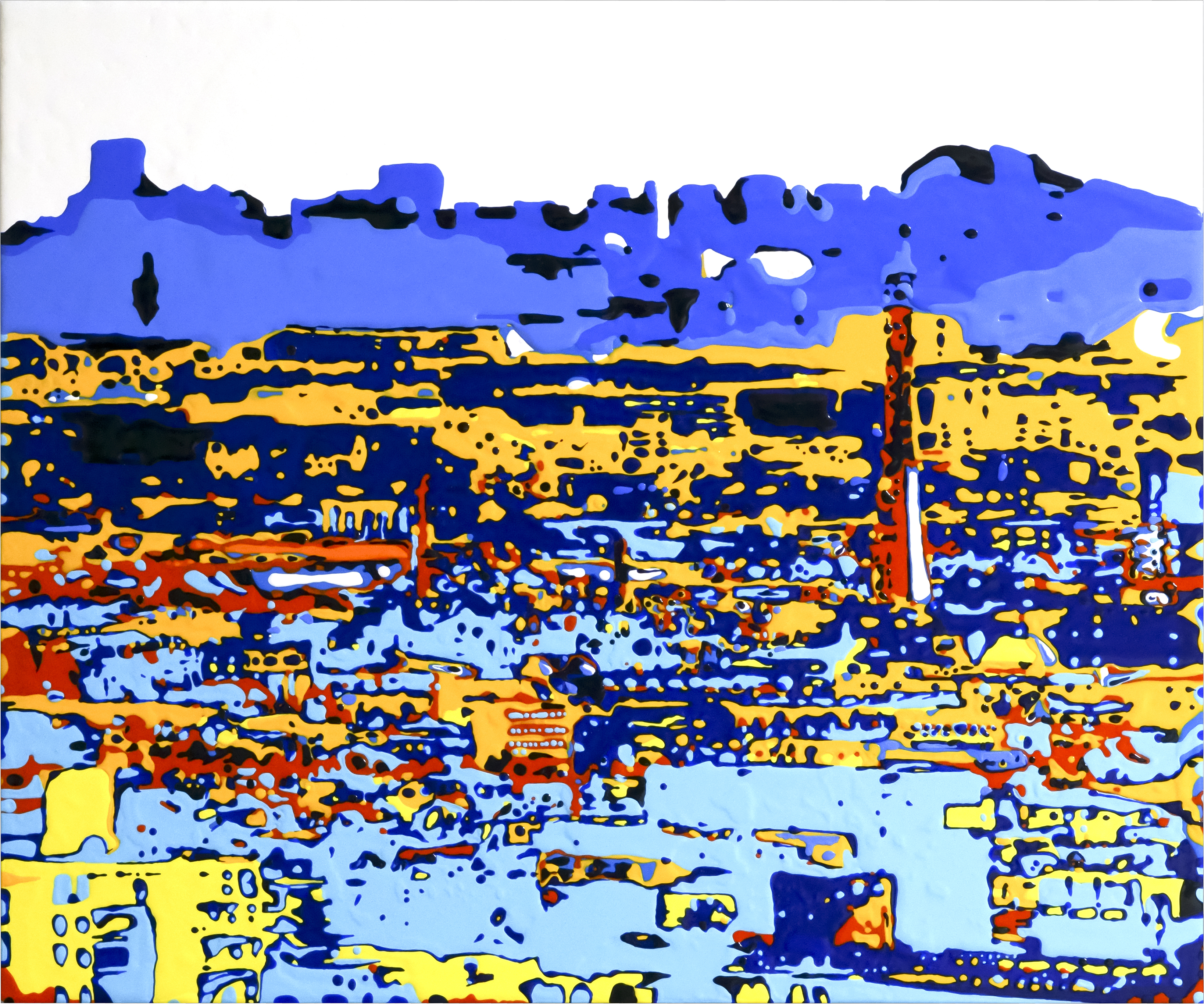

実は今年5月にやった個展では、ひとつだけ空を大きく描いたものがあるんです。もともと画面上に描きすぎる面があって、空間として「抜く」部分があると動きが出る、とアドバイスされたことを思い出したんです。なので自主的にやったものじゃないんですけど、描いてみると発見はありましたね。「ザ・風景画」にはしたくなかったので、僕なりの色を置いてみました。

京都タワーからのぞく大阪の風景。空は潔く“白”で描かれている

《Drip color memory on September 27,2018.#2》

2019 H38×W45.5×D3.5cm パネル、塩化ビニール / アクリル絵具、注射器(2019 近藤大祐 個展 -CHRYSALIS- 出展作品)

(C) 2019 TAISUKE KONDOUH Courtesy of GALLERY TOMO

———誰もやっていない描き方だからこそ、まだまだ表現に可能性がありますね。

今年の秋、シドニーのアートフェアに出展するんです。そこには今描いている作品を持っていくんですが、現地で取材をしようと思っていて。今、僕が描いているのは日本国内の風景なので、海外だとどんな景色になるんだろうなと楽しみなんです。色を多く使うのかもしれないし、白黒になるのかもしれない。そもそも初めて行く場所で言語も通じないから、そういった自分の心境も反映されるかもしれないですね。もしかしたら自然も描くかもしれないし、出会ってみないとわからない楽しみがあります。

技法としても、今は注射器を平たく置いて制作しているんですけど、立てかけて流す動作も組み入れたらどうなるんだろうと考えています。まだやっていないことなんでわからないんですけど、モチーフも表現もまだまだ可能性があって、やりごたえがあります。この技法を生み出してから、絵を描くことが本当に楽しいですね。7月には「アート大阪2019」に出展もします。アーティストとしても国内にとどまらず、世界を舞台にやっていきたいと思っています。

《Drip color Combine -October 25,2018.#1》

2019 H100×W161.6×D4.5cm パネル、塩化ビニール / アクリル絵具、注射器 (2019 近藤大祐 個展 -CHRYSALIS- 出展作品)

(C) 2019 TAISUKE KONDOUH Courtesy of GALLERY TOMO

取材・文 浪花朱音

2019.05.31 オンライン通話にてインタビュー

近藤大祐(こんどう・たいすけ)

注射器を表現の柱とした“風景画”を展開するアーティスト。

肉眼を通して自身の内側に取り込んだ風景のイメージから、エレメントを抽出し、混色を駆使しながら“風景”を描いていく。

その仕事は、前もって準備された計画に従ってプログレッション(=数列)からスタック(=積み重ね)させていくストイックなもので、規則性に基づいて構成される作品は無機質な建築物にも感情が宿り、自然と同化していく。人工物と自然が同質に描かれ、匿名的になっている様は、社会に拘束された自身の他律性を突きつける。

https://taisuke-kondouh.jimdo.com/

浪花朱音(なにわ・あかね)

1992年鳥取県生まれ。京都造形芸術大学を卒業後、京都の編集プロダクションにて、書籍の編集・執筆に携わる。退職後はフリーランスとして仕事をする傍ら、京都岡崎 蔦屋書店にてブックコンシェルジュも担当。現在はポーランドに住居を移し、ライティングを中心に活動中。