(2025.12.14公開)

映像作家であり猟師でもある井上亜美さんは、これまで狩猟をモチーフとした作品をはじめ、生き物との関係性を写真や映像、インスタレーションなどの手法で表現してきた。

有害鳥獣駆除のために夏山に入り、鹿と対峙した体験を映す《まなざしを さす》、東日本大震災・福島第一原発事故の影響で狩猟をやめてしまった祖父との対話《じいちゃんとわたしの共通言語》、アトリエに訪れる小さな生き物たちの世界に入り込むようにその痕跡を収集した《小さな隣人》。それらは声高な主張ではなく、ただ正確さを志向する記録でもなく、井上さんが命と対峙した時の距離や時間を、制作を通して手に取り戻し、答えのない揺らぎの中で再び見つめる場に思える。

今回は、井上さんの目を借りてこれまでの作品を振り返りながら、そのまなざしの先を辿ってみよう。

《まなざしを さす》《じいちゃんとわたしの共通言語》

インスタレーション

2023

京都芸術センター

撮影:麥生田兵吾

———狩猟の現場での出来事を記録した作品をはじめ、井上さんの作品には常に生き物との関わりが示されます。こういった作品をつくられるようになった経緯を教えてください。

「狩猟の映像をつくるアーティスト」として見られることが多いですが、実際には狩猟に限らず、日常生活の中の体験をきっかけに、さまざまなメディアを使用して作品をつくっています。

京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)こども芸術学科での卒業制作《いのちの在り処》が現在の制作スタイルとなった原点です。夕日に照らされた蝉の抜け殻を見つけた時、腹部の細かいしわや小さな爪に、ぞっとするような強い生命力を感じました。拾った蝉の死骸の型を取り、そこに寒天を流し込み、接着剤を垂らしてから寒天を溶かすことで人工的な抜け殻をたくさんつくったのですが、その時の私にとって制作は「命と向き合う時間」でした。

《いのちの在り処》

インスタレーション

2014

京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)

《いのちの在り処》

寒天、瞬間接着剤

2014

京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)

大学院の1年生の時に、祖父がもともと狩猟をしていた関係もあって、以前から取りたいと思っていた狩猟免許を取得し、制作とは関係なく狩猟を行っていました。ただ、狩猟の世界に入っていくにつれて、狩猟に含まれるさまざまなプロセス、例えば、雪の中で足跡を読んだり、獲物を見つけて散弾銃の引き金を引くこと、獲物の肉を解体すること、それらもまた命と向き合うことだと気づいて、狩猟の現場にカメラを持ち込んで記録を始めました。

自宅で飼育するセイヨウミツバチ。週に一度の点検作業の様子

現在は、普段狩猟をしている現場まで車で15分ぐらいの、都市と山の境界にある場所に暮らしています。そこで猟犬やニワトリを飼育したり、養蜂をしたり、京都芸術大学の油画コースで非常勤講師や、映像編集の仕事などもしながら、日常生活の中での体験をきっかけに作品を制作しています。

《猟師の生活》

映像6分50秒

2016

《猟師の生活》

インスタレーション

2016

東京藝術大学大学院新港校舎

———狩猟をモチーフとした作品について伺っていきます。《猟師の生活》《じいちゃんとわたしの共通言語》は、2018年に開催された「第21回 シドニー・ビエンナーレ」でも出展された作品です。共に、東京藝術大学大学院映像研究科の修了制作ですね。

《猟師の生活》は、山と都市の生活を行き来したことで生まれた違和感をストレートに記録した作品です。大学院が横浜にあって、当時はそこから静岡の伊豆半島まで狩猟に行っていました。狩猟から帰ってくると、肉を調理したり、毛皮を洗ったりするのですが、家だと狭いので校舎で行っていました。調理や洗濯といった行為そのものは日常的なものですが、それが獣の肉や毛皮を用いて都会的な校舎内で行われていることに、非日常的で奇妙な感覚を覚えたんです。

周りの同級生も結構興味を持ってくれて、山での撮影に同行したいという人も何人かいたので、この作品の映像では同級生が撮ってくれたものを含んでいて、みんなで鹿肉を使ったパーティーもしました。山の中には、人間が本能的に持っている興味を引き起こすものがあるのかもしれません。

《じいちゃんとわたしの共通言語》

映像3分40秒

2016

《じいちゃんとわたしの共通言語》は、私の地元の宮城県丸森町で50年以上猟をしていた祖父との対話を元にした作品です。2011年の東日本大震災と福島第一原発事故から、原発から50kmほどの丸森町では放射線の量が多いということで猪が食べられなくなってしまったのですが、それを機に、祖父は狩猟をやめてしまいました。山に行かなくなったことで、だんだんと部屋の中も汚れていって、寝たきりみたいな状態になっていた祖父なのですが、私が狩猟の話をする時だけはすごく目を輝かせるんです。祖父の汚れていく部屋の中にも、狩猟をやっていた頃の写真が大切に保管されていたりして、祖父が考えていることを私だったら聞けるのかなと思いこの作品をつくりました。

《まなざしを さす》

映像7分16秒(スライドフィルム)

2017

《まなざしを さす》

インスタレーション

2017

HAPSオフィス

撮影:前谷開

———続く《まなざしを さす》は形を変え展示される機会も多い、大きな意味をもつ作品かと思います。

京都では、狩猟を始めて3猟期の経験を経ると、行政から有害鳥獣駆除(増えすぎた動物の個体数調整をする役割)の資格がもらえます。この作品は、私が夏山に初めて有害鳥獣駆除に行った体験を元にしています。

有害鳥獣駆除ではグループで猟をしますが、私は猟犬を使って獲物を追い立てる勢子(せこ)という役を担当していました。そこで色々な思いが生まれてきました。鹿は撃つけれど、犬は撃たないこと。1頭ごとに報奨金が出ますが、撃った鹿が孕っていた場合、胎児は1頭にはカウントされないこと。自分の中でも咀嚼しきれない違和感を文章にまとめ、ポジフィルムで撮影し、スライドフィルムにして投影する形式で生まれた作品です。

《まなざしを さす》

静止画

2017

HAPSオフィス

撮影:前谷開

———2017年のHAPSオフィスでの展示では、メインとなる映像の背後に位置するように、3頭の鹿がこちらを向いている静止画が映し出され、まさしく「まなざし」が強く意識されていました。

HAPSでの個展の時は、キュレーターの武本彩子さんと一緒に空間を作り上げていったんですけれど、武本さんと話していく中で、「撃つことは撃たれること」という言葉が生まれてきました。獲物を撃った時、撃つ寸前の光景が頭の中に焼きつく感覚があります。獲物を撃つ瞬間、自分も同じぐらいの衝撃を受ける。その感覚を展示空間で再現したいと考え、撃たれる直前の鹿が鑑賞者の方をじっと見つめているような構成にしました。

———本作では、狩猟の場をフィルムカメラで撮影されていますが、デジタルカメラを使わなかったのはなぜでしょうか。

緊迫した狩猟の場で落ち着いて撮影をするのは非常に難しく、狩猟への向き合い方としても良くないのでは、とカメラを持たずに狩猟に集中していた期間もあったのですが、ある時、起動や充電がいらないフィルムカメラなら持ち込めるかもしれないと思いました。実際に使ってみると、撮った写真をその場で確認できないことも向き合い方としてより良いと思いましたし、フィルムカメラ特有のシャッターの重みが、銃の引き金を引く感覚に近いとも感じました。

2023年に行った私の個展の展評を手がけてくださった美術評論家の三木学さんが、《まなざしを さす》について、「かつて写真を撮ることは、時間を止めること」であり、それは「動物をライフルで撃ち、その動きを止め、命を止めることと通じる」と書いてくださいました。この作品では、撃つこと、撃たれることだけではなく、カメラで対象を撮ること、撮られることについても同時に考えることができました。

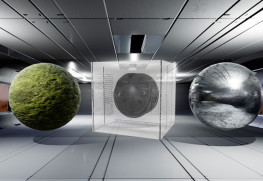

《まなざしを さす》

スライドフィルム

2023

京都芸術センター

撮影:麥生田兵吾

———撮影時に限らず、展示方法においても古いメディアを多用されますよね。

現像時のにおいや手触りのある感じや、暗闇で像が浮かび上がってくる感じが、自分が命と向き合う時の感覚と親和性が高いところがあって。高画質な映像ではなかなか伝わりづらい感覚を、古いメディアの力を借りて表しているのかなと。今もその都度、表現方法に嘘がないかを確かめながら方向を探っています。

《The Garden》

インスタレーション

2023

京都芸術センター

撮影:麥生田兵吾

《The Garden》

Cプリント, 570×470mm

2022

京都芸術センター

撮影:麥生田兵吾

———2023年に行われた京都芸術センターでの個展「The Garden」での新作では、舞台を山の中からアトリエの庭に移され、新たな展開を感じられるものでした。

新作の《The Garden》《小さな隣人》《胡蝶|Ghost》はいずれも小さな生命についての作品です。学部の卒業制作でも向き合ったテーマですが、そのあとに養蜂を始めたこともあって、さらに「生き物はどんなことを考えているのだろう」と彼らの世界に入り込むような目線から想像するようになりました。

2020年頃、予定されていた展示がコロナ禍で中止になって、自宅のアトリエにこもって制作する時間が増えていました。アトリエの大きな窓から庭を観察していると、例えばアサギマダラという蝶が、庭に咲いているフジバカマを見つけてやってきます。ふと、蝶はなんで花を見つけられるのだろう? と疑問に思いました。窓の外には、昨日は何ともなかったのに今日は穴が空いている葉っぱもあって。どうやら幼虫にも葉っぱの好みがあり、それだけを狙って食べているようです。

これらを見たときに「環世界」という言葉を思い出しました。『生物から見た世界』(註)という本に書かれた「生き物は身のまわりの環境の中からいくつかのものに意味を与え、それらによって自分の世界を主観的に構築している」という考え方です。この庭一つを見ても、色々な環世界が重なり合っているのだと感じ、《The Garden》と《小さな隣人》を制作しました。

(註)ユクスキュル/クリサート『生物から見た世界』日高敏隆/羽田節子訳、岩波文庫、2005年。

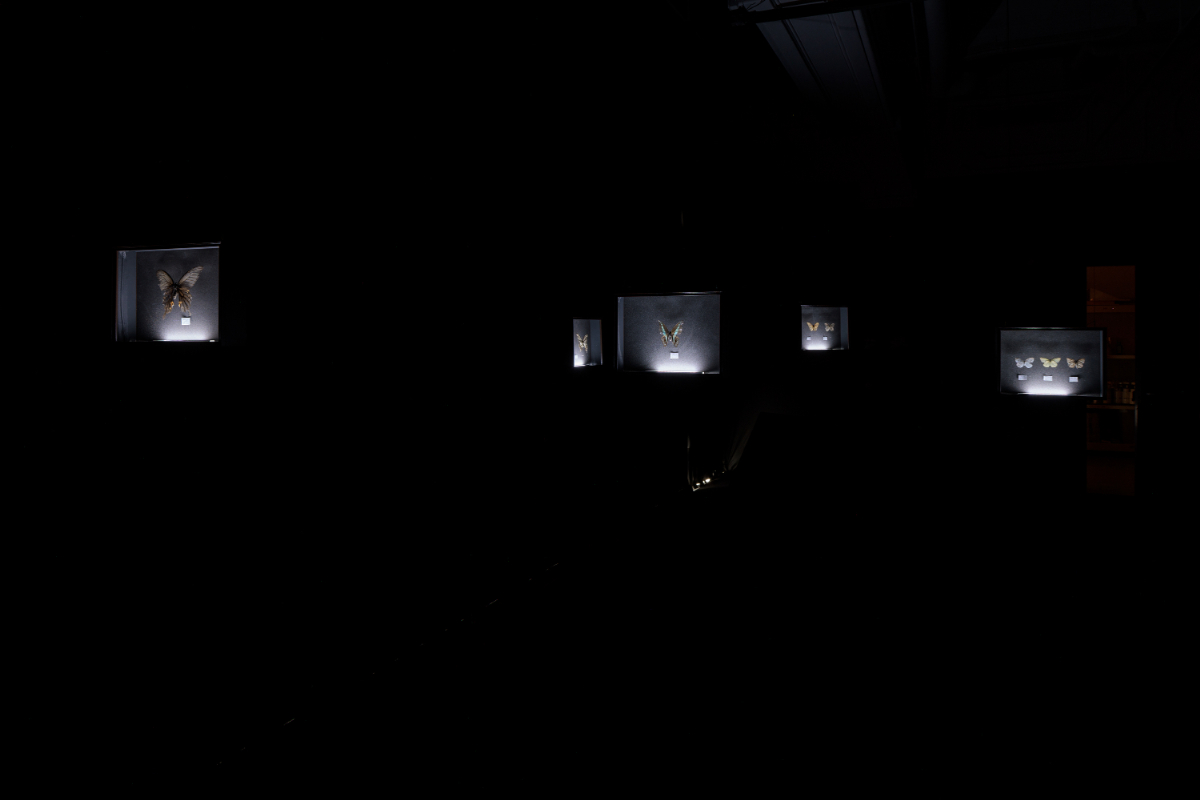

《小さな隣人》

インスタレーション

2023

京都芸術センター

撮影:麥生田兵吾

–

一晩のうちに何者かに齧られ、胴体がボロボロになってしまった蝶の標本、幼虫の好みが垣間見えるクリやブドウの葉っぱ。姿の見えない小さな隣人たちの環世界が、アトリエの庭で重なり合う

《小さな隣人》

ゼラチンシルバープリント, 400×325mm

2023

京都芸術センター

撮影:麥生田兵吾

コロナ禍で、元々夫の趣味だった標本づくりを私も始めたのですが、ある時、手に蝶の鱗粉が付き、翅から光沢が消えてしまったことがありました。蝶の翅の模様は、実はそこに付着している鱗粉がつくりだしているのですが、その時ふと、自分が綺麗だと思っていたのは、蝶に対してではなく鱗粉に対してではないのか? と思いました。この疑問が 《胡蝶|Ghost》に繋がります。

《胡蝶|Ghost》

インスタレーション

2023

京都芸術センター

撮影:麥生田兵吾

–

蝶の模様を記録する手段として18世紀ごろに用いられていた「鱗粉転写」という技法を用いて、一匹の蝶を「鱗粉がつくりだす模様」「鱗粉を転写した後の透明な翅をもつ蝶」という二つの存在に分ける。美しいと感じたものは蝶だったのだろうか、それとも鱗粉だけを見ていたのだろうか

《胡蝶|Ghost》

紙、ろう、ナミアゲハの鱗粉

2022

《胡蝶|Ghost》

インスタレーション

2023

京都芸術センター

撮影:麥生田兵吾

ここで展示した新作はいずれもプロトタイプのようなもので、これから発展させていきたいと思っています。過去作も含めて展示し、意図せず回顧展のようになりましたが、テーマは違えど全て繋がっているところがあるなと、自分のこれまでを振り返る良い機会となりました。

《まなざしを さす》《じいちゃんとわたしの共通言語》

インスタレーション

2023

京都芸術センター

撮影:麥生田兵吾

———生き物の命について、自然について、時に原発事故の影響なども作品の要素としてあります。どうしても対外的なメッセージ性が強くなりがちだと思うのですが、井上さんの作品にはあくまでも個人的な感覚が通底している。このバランスはとても特徴的な魅力だと思うんですね。

自分が疑問に持ったこと、違和感を抱いたことをそのまま提示するスタイルが多く、自分の意見を一方的に伝える手段として作品をつくってはいないので、そう言っていただけるのは嬉しいですね。

狩猟を扱った作品はインパクトがありますからメッセージ性を帯びてしまうとは思うのですが、私個人としてはあくまで狩猟を、誤解を恐れずに言えば、好きだからしているんですね。最後に引き金を引くのは一瞬ですが、獲物の足跡を探せるか、犬が鳴いて追い出してくれるか、弾が獲物に当たるか。全てに普段の技術の積み重ねがあって、獲れたときはやっぱりすごく嬉しい。獲物を解体して、肉にして、仲間と食べる、一連の流れが楽しくてやっていることなんです。そうした前提が、作品を使って何かメッセージを発信しようとは思わない理由の一つなのかもしれません。

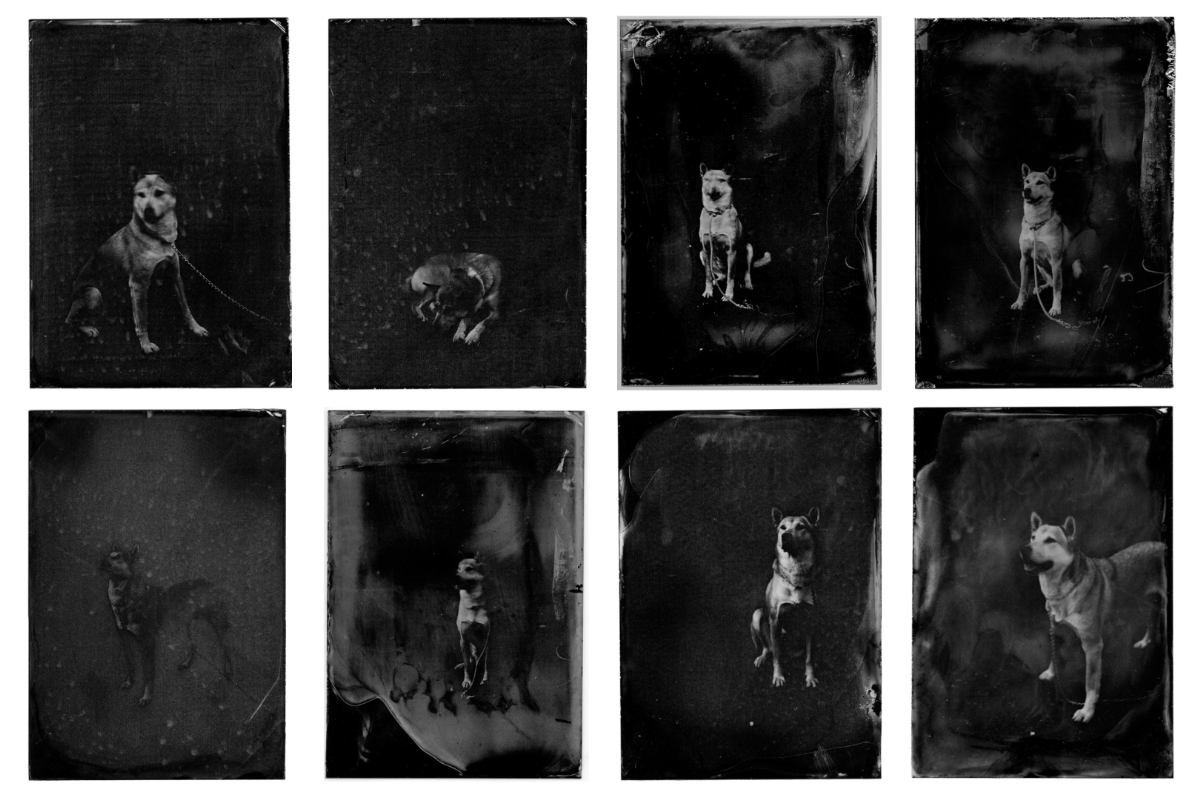

《夢に犬が出てきてくれた》

インスタレーション

2025

日動コンテンポラリーアート

撮影:Kei Okano

《夢に犬が出てきてくれた》

ティンタイプ

2025

–

死んだ猟犬が夢に出てきてくれたと語る猟師のエピソードを元に制作した犬のポートレイト。死んだ猟犬と姉妹である犬を古い大判カメラで撮影し、昔ながらの湿板技法であるティンタイプを用いてアルミプレートに定着。ティンタイプの特性である、薬品の過剰反応により起こる「フォグ」を意図的につくりだしている

紀州系の猟犬の仔犬。7ヵ月頃

撮影:大道良太

———井上さんの作品は、様々な場面で生き物の命と対峙した時の距離や時間を制作によって手に取り戻し、揺らぎの中で再び見つめる場なのだと感じました。鑑賞者は束の間、井上さんと目を共有し、時に見つめ返される立場ともなるのでしょう。最後に、今後の作品についてお聞きします。

ちょうど狩猟を始めて10年目で、初めて自分でいちから猟犬を育てています。ようやく1歳になったので、今年は自分の猟犬を連れて、単独猟に挑戦しようと思っています。単独猟では、猟犬が獲物、今回だと猪に対して咬みついたり、吠え込んでいるところに私が銃を持って静かに近づいていくやり方になります。獲物を猟犬に追い出してもらい、待ち伏せて撃つというやり方のグループ猟に比べて、獲物との距離の詰め方がより能動的になるんです。自分の相棒である猟犬との意思疎通や、猪の行動を読む力が試され、これまでの命との向き合い方からもう一歩内側に入り込めるので、また新しい作品へのヒントが生まれるのではないかと思っています。

取材・文 辻 諒平

2025.11.10 オンライン通話にてインタビュー

撮影:大道良太

井上 亜美(いのうえ・あみ)

1991年宮城県生まれ。2014年京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)こども芸術学科卒業。2016年東京藝術大学大学院映像研究科修士課程修了。

京都の里山に拠点を置き、一年を通じて狩猟や養蜂に継続して取り組み、作品制作を行う。

日常的に猟犬や蜜蜂などの生き物と触れ合うなかで、彼らとの関係性、その距離感をエスノグラフィックな視点で捉え、写真や映像、インスタレーションなどの手法で表現する。

主な個展に、2023年「The Garden」京都芸術センター、2019年「The piercing eyes」Amado Art Space/ソウル市など。主なグループ展に、2018年「第21回シドニービエンナーレ」コッカトゥー島/オーストラリア、2017年「コンニチハ技術トシテノ美術」せんだいメディアテークなど。

ライター|辻 諒平(つじ・りょうへい)

アネモメトリ編集員・ライター。美術展の広報物や図録の編集・デザインも行う。主な仕事に「公開制作66 高山陽介」(府中市美術館)、写真集『江成常夫コレクションVol.6 原爆 ヒロシマ・ナガサキ』(相模原市民ギャラリー)、「コスモ・カオス–混沌と秩序 現代ブラジル写真の新たな展開」(女子美アートミュージアム)など。