(2025.10.12公開)

関西圏を拠点に、アートやパフォーミングアーツ、近年では特に伝統工芸や地域活性に関するお仕事を手がけるデザイナー・野田菜奈美さん。対象のもつ性質を過不足なくそこに写す、柔らかで自然体なデザイン感覚が魅力だ。「かたちをつくる手前の部分を大事にしたい」と語る野田さんは、近年では直接デザイン作業を伴わないメディエーター(つなぎ手)としての役割も増えている。

そんな野田さんの背景は非常に多岐にわたりユニーク。WEBやグラフィックの他にも、アート、プロダクト、パフォーミングアーツ、茶道まで、並べてみれば、およそひとりのデザイナーの経歴としては珍しい彩りだろう。

今回は、これまで多様な場に身を置き、「異なる表現同士の間」、ひいては「表現と社会の間」で培われてきた野田さんのデザイン観について、近年のお仕事を始点に伺っていこう。

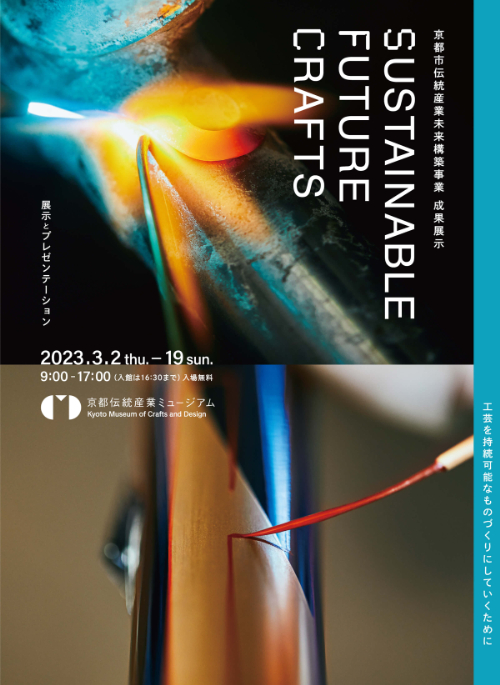

京都市伝統産業未来構築事業(SUSTAINABLE FUTURE CRAFTS)

WEBサイト(2025年度)

–

京都の伝統産業を未来に継承・発展させ、持続可能な社会の構築を目指し、先進的な取組を行う事業者に対してサポートを行う「京都市伝統産業未来構築事業」。野田さんはWEBサイトやロゴタイプのデザインをはじめ、コーディネーターとしても参加

———まずは「京都市伝統産業未来構築事業」のお仕事から伺います。

ロゴやWEBサイトのデザインを担当していて、コーディネーターとしても採択事業者さんとやり取りをしています。この事業のコーディネーターの一人でもある、京都伝統産業ミュージアムのチーフディレクターも務められていた山崎伸吾さんからのご縁でつながっているお仕事です。伝統工芸を現代的に、魅力的に発信される山崎さんのイメージをかたちにしていきました。

京都市伝統産業未来構築事業(SUSTAINABLE FUTURE CRAFTS)

ロゴマーク、ロゴタイプ

現在、伝統工芸は現代のライフスタイルに合うようにこれまでの技術を活かしながら、新しいかたちを模索し様々な取り組みを行っています。伝統工芸とプロダクトデザインの境目が入り混じってきている状況があるように、デザイン面でも伝統工芸のステレオタイプなイメージではなく、ニュートラルに中身を見せることを意識しました。ロゴマークでは、頭文字のSの文字の始点と終点をつなぐラインで循環を表し、「持続可能性」のイメージを込めています。ロゴタイプでは、各単語の頭文字のみにデジタル書体を用いて、ニュートラルな中にも未来的な雰囲気を感じられるようにと意識しています。この事業の「先進的な伝統工芸の取り組みへの支援」というビジョンと、これから面白いことが始まりそうな雰囲気が伝えられるように。

京都市伝統産業未来構築事業(SUSTAINABLE FUTURE CRAFTS)成果展示

フライヤー

———野田さんにとって伝統工芸とはどのような存在ですか。

生活の道具として生まれながらも、美しさを兼ね備えているところに惹かれますし、実用性という「本質」と、美という「豊かさ」が一体となっている点にも魅力を感じます。これは、美術とデザインの間にあるものを求めてきた自分の姿勢とも重なります。

自然から生まれ、身体を通してつくられる点にも心を動かされます。効率化を優先する商業的な世界とは異なり、「ものが本来あるべき姿」と「美しさを追い求める精神性」を大切にしているからです。

伝統工芸は、私が特に大学院時代に取り組んだ、「アートとプロダクトの間にある、生活に根ざしたものをつくる試み」や、パフォーミングアーツ・お茶といった「身体的で総合的な表現への関心」ともつながっています。

京都手描友禅協同組合青年会

WEBサイト

–

手描友禅の伝統を守りつつ、新しい時代感覚を取り入れた交流・研究を行い、業界の振興と発展に貢献することを目的とする「京都手描友禅協同組合青年会」。野田さんはWEBサイトのプロジェクトマネージメントとデザインを担当

———学生時代のことを聞いていきますね。野田さんは京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)情報デザイン学科のご出身ですが、デザインを専門的に学ばれていたのですか。

デザイン学科でしたが、アーティストとして活躍される先生も多くアート色の強い学科でした。私は情報デザイン学科がコース分けされる前の最後の学年で、コミニケーションデザイン、タイポグラフィ、印刷、写真、立体、映像、アニメーション、WEBなど、様々な技術に一通り触れていました。ひとつのことに特化したエキスパートになるというよりは、総合的な知識を使ってアイデアをクリエイトするディレクターを育てることを目指している教育だったように思います。課題も多い学科でした。

学部の卒業制作ではそこら辺に落ちているものを拾って、ブリコラージュ的な手法で世界の縮図のような作品をつくったりしたのですが、いよいよ卒業して生きていかないといけない時期で、社会的に機能することに目を向けたいという思いから、大学院の修了制作では一転してプロダクトをつくりました。

《Sound tea cup – 音の鳴る器》

———それが先ほど「アートとプロダクトの間にある、生活に根ざしたものをつくる試み」とおっしゃった《Sound tea cup – 音の鳴る器》ですね。

大学院2年生の時にスイスに行って、クリティカルデザインで有名なドローグデザインのメンバーのワークショップに参加したことがきっかけです。すでにある機能を組み合わせて新しいものをつくるワークショップだったのですが、ある時、制作スペースの水場にコーヒードリッパーと石膏の棒が置いてあり、私はその時、コーヒードリッパーの内側にある縦の筋を、無意識に石膏の棒でなぞってしまったんです。その瞬間、想像しなかった音が鳴りハッとしました。かたちに誘導されるように思わずしてしまった行為から意図せず発生した現象を面白く感じ、そのアフォーダンスの要素をデザインとして落とし込んだプロダクトが《Sound tea cup – 音の鳴る器》です。

厚み、焼き締めの温度によって音色がどう変わるのか、思わず撫でたくなるかたちはどんなものかとたくさんスタディして、最終的に4つのティーカップを発表しました。

修了制作だけでは飽き足らず、卒業後も発展させようと茶道を習い始めて、のちにこの器を使って実際にパフォーマンスをすることにもなりました。

「Orang MOSS 苔人」@アトリエ劇研

–

古典と現代を融合させた舞踊作品を創作する舞台芸術家・日置(へき)あつし氏の舞台作品に、野田さんは自身のプロダクト作品《Sound tea cup – 音の鳴る器》を使った音手前(音のお点前)を行うパフォーマーとして出演

Photo: 金サジ

———ご自身でつくったティーカップを使って舞台でパフォーマンスをされたんですね。異なるクリエイションが連想的につながっていきますが、「身体的で総合的な表現への関心」を希求していくこととなる、パフォーマンスの活動についても教えてください。

大学院時代にダンスカンパニーの合宿型のワークショップに参加して、何も出来ないなりに初めて本格的な舞台に上がらせてもらった時に、「これ、自分に合ってる!」と思いました。自分自身が素材になることがとても面白くて、しっくりハマる感じがありました。それからは京都のコンテンポラリーダンス・カンパニーのモノクロームサーカスの作品に参加したり、自主企画をしたり、京都国際舞台芸術祭・「KYOTO EXPERIMENT」で高嶺格さんの演出助手として入らせてもらったりと、舞台の世界に深く関わるようになりました。

舞台芸術の一番の魅力は、「ライブである」ことだと思っています。身体を軸に空間・時間・音・光・衣装・声・動き・演者のコンディションなど、様々な要素がひとつになって立ち上がる現象を、その場で共有できることに豊かさを感じます。私が茶道を続けているのも、この様々な要素が総合的に融合している点が一番面白いと思っているからです。

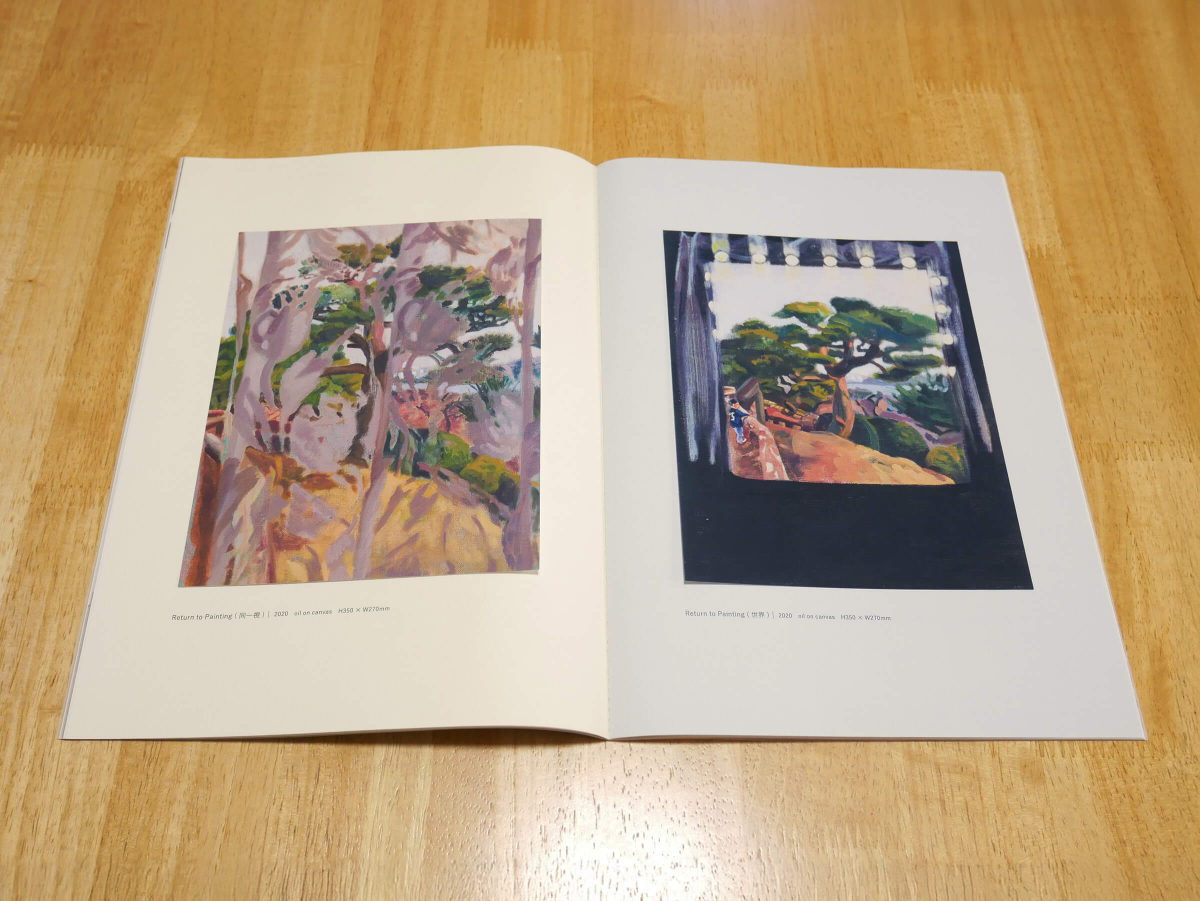

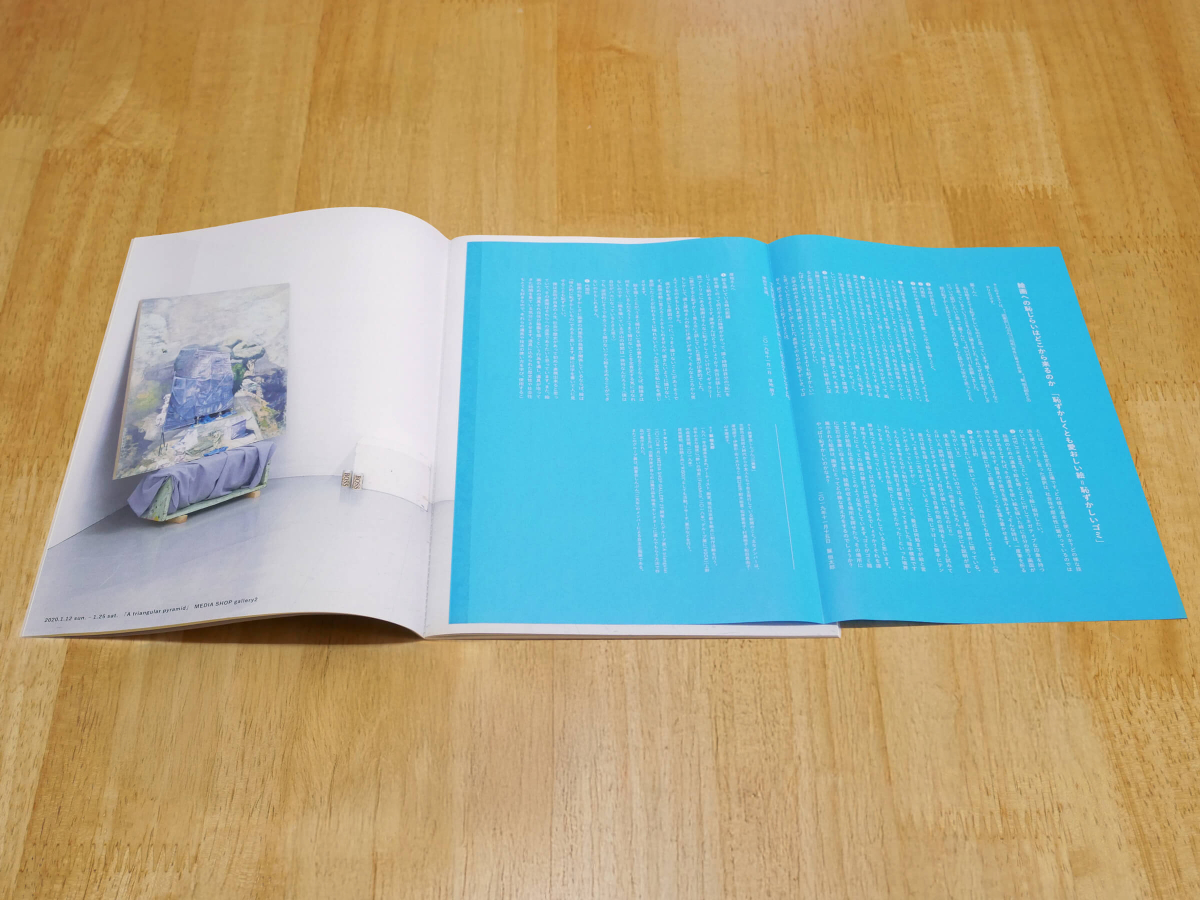

厚地朋子個展「恥の絵」

図録

———デザインされたものに戻って見ていきます。画家の厚地(あつち)朋子氏の展覧会図録『恥の絵』の造本には、アートとプロダクトの感覚が混然としているようで、これまでに培われてきたものが表出していると思います。

普通、作品図版は本に直接印刷されていますが、この本では作品図版を別紙に印刷し、一枚一枚手作業でページに貼り付けています。厚地さんが持っていた昔の図録の仕様を参考にしました。

限られた予算の中で、なるべく面白いことをしてみたいという気持ちから、絵画の部分は美術印刷に強いサンエムカラーにお願いし、冊子本体の印刷と中綴じ製本は羽車印刷に、袋綴じ仕様の対談ページの印刷はプリントパックにと、3つの印刷所で印刷を行い、それらを自分たちの手で合わせました。手製本だからこそできる構造に、作家の感覚をより深く感じられる仕掛けを合わせることで、面白い本がつくれたと気に入っています。

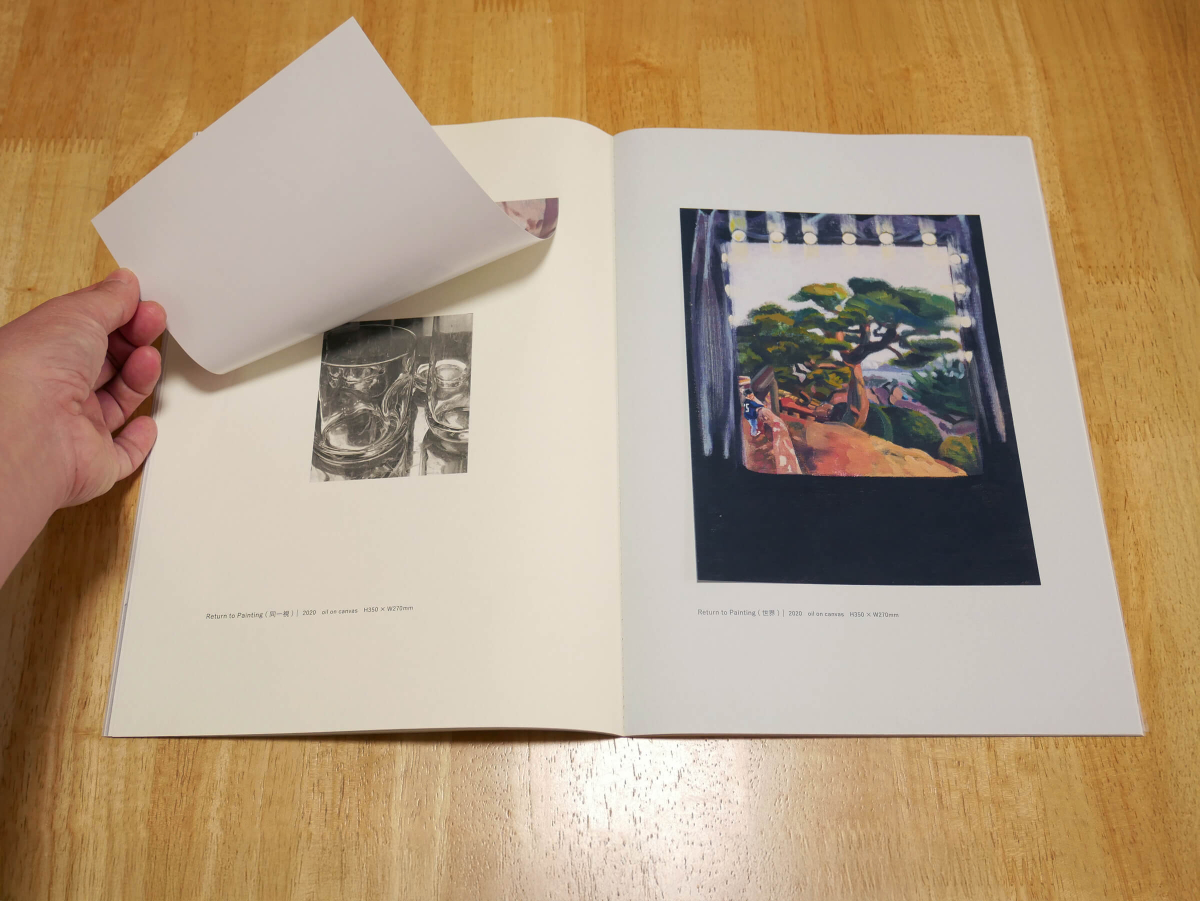

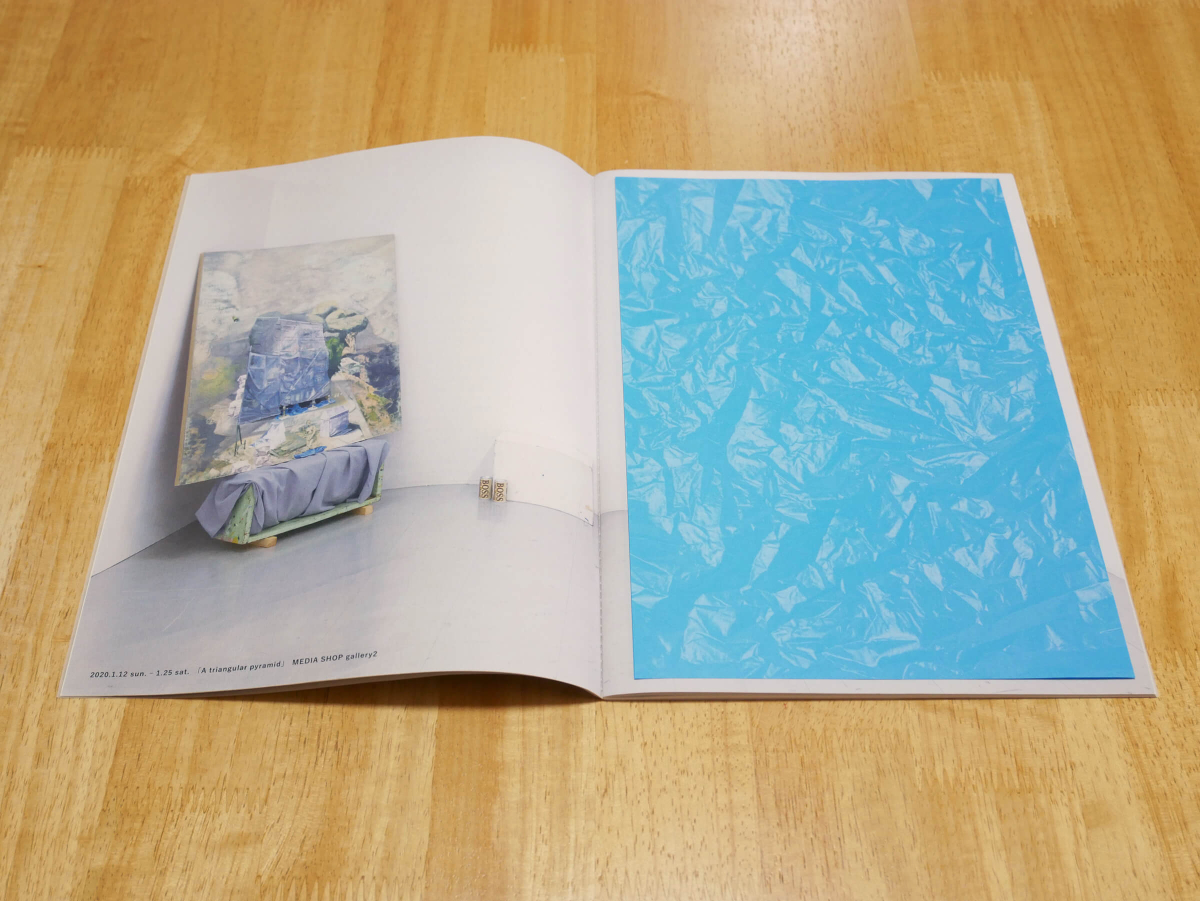

厚地朋子個展「恥の絵」

図録

———ページの構造や紙の性質などを通して、作家の感覚が表現されているんですね。

厚地さんが絵を描く前に感じている、描きたいことの感覚にフォーカスし会話を重ねました。

作家が感じている身体感覚を掴み、それをかたちに降ろしてこれないだろうかと、貼り付けた絵の下には作品のスケッチを忍ばせています。

表紙の紙はトレーシングペーパーを使って、次のページに印刷された厚地さんのアトリエの写真が透ける仕様にして、展覧会名を「恥の絵」とつけるくらい絵を描くことを恥じるその気持ちが表せないかと思いました。

「絵画への恥じらいはどこから来るのか -恥ずかしくとも愛おしい絵=恥ずかしいゴミ-」という対談を載せた袋綴じ仕様のページでは、ゴミ袋のような質感の紙を使っていたりと、細部に至るまでマテリアルを追求できて楽しかったです。

厚地朋子個展「恥の絵」

図録

———公共的なものから一対一のものまで、デザインプロセスで大切にされていることは何でしょう。

必要とされていることによって様々ですが、受け手が魅力的に感じることや、ワクワクする気持ちをイメージしながらつくります。

わかりやすさや機能的であることを大事にすることもあれば、質感や雰囲気を大事にすることもあります。

あとは、かたちをつくる手前の部分を大事にしたいと思っています。グラフィックデザインは表面的な化粧の技術だと思われていることが多いのですが、本当に大事なのは考えをどうかたちにするかというアイデアや計画、プロセスの部分で、それらがデザインの結果には大きく影響します。求められていないかもしれないけれど、なるべく本質の部分から参加できるようになりたいと思っています。

「こんなイベントのポスターとWEBをお願いします」と言われるよりも、「まだ何も決まってないけれど一緒にやろう!」と言われるのが一番ワクワクします(笑)。

かめおか霧の芸術祭 環境ロゴ制作プロジェクト

※京都・亀岡市【公式】YouTubeチャンネル『環境と芸術が織り成す「環境先進都市かめおか」』より抜粋

———近年では、まさにかたちをつくる手前で、デザイン作業を伴わない役割に徹することも多いですね。より社会的なポジションに立たれている印象ですが。

大学を卒業してから、作品を社会化するための能力って大事だな、と感じることが多く、デザイン作業を伴わないメディエーター(つなぎ手)としての仕事も機会があれば積極的に関わるようにしています。

亀岡市民で「プラごみゼロ」について考え、デザイナーの奥村昭夫氏と共にロゴマークを考える「かめおか霧の芸術祭 環境ロゴ制作プロジェクト」では、デザイナー、行政、市民の間のつなぎ役を担当しました。ワークショップで参加者と共にプロセスを共有しながらロゴマークを考え、発表の場をサポートしました。

日本の中でも先進的に環境都市として取り組んできた亀岡の姿勢にはとても共感しています。自然の豊かさや有機農業、プラスチックごみを減らす実践を「芸術」と結びつけ、豊かな暮らしへとつなげていく。その姿勢は、私が大切にしている価値観と重なります。

また、地域の人々が関わり合い、生活を豊かにする知恵を分かち合うワークショップの場も素敵な時間だと思います。私がこれまで大切にしてきた「日常に豊かさをもたらすもの」という本質的な視点が息づいていると思うのです。

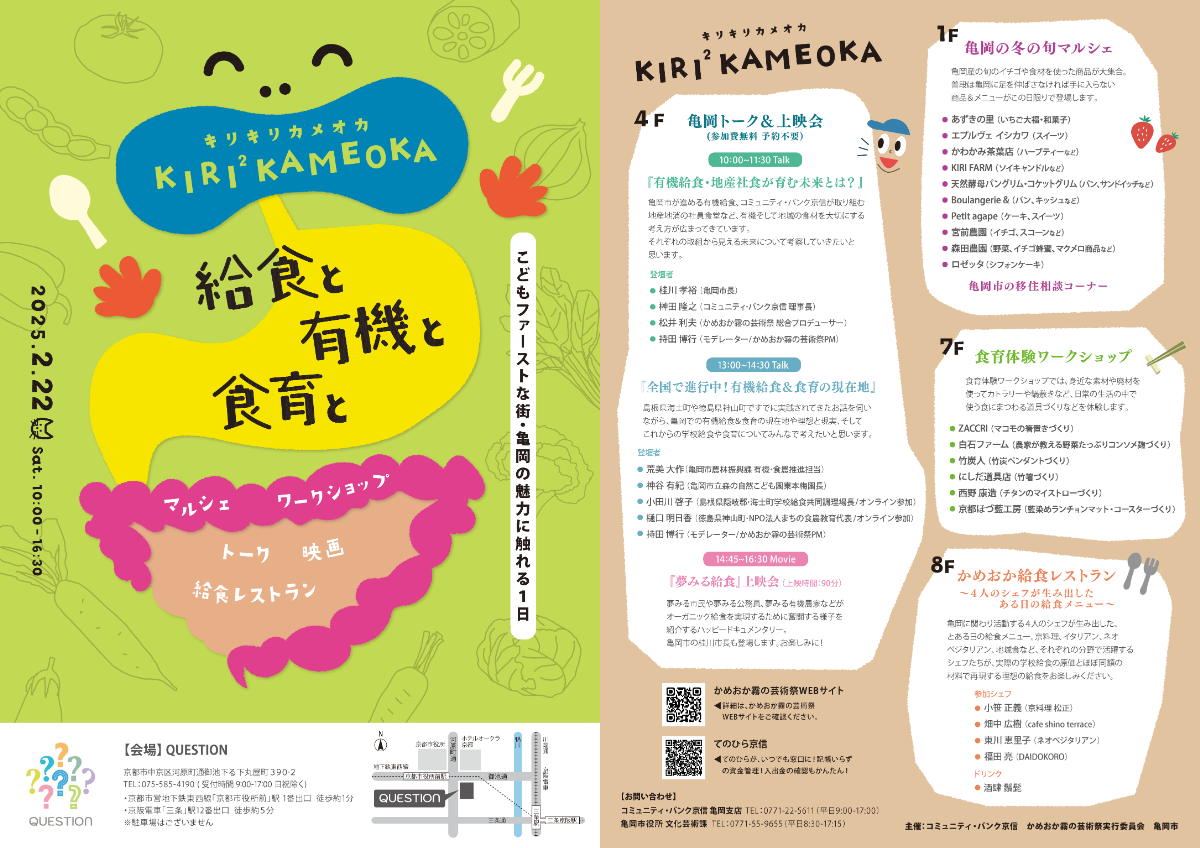

「KIRI ² KAMEOKA」

フライヤー(表面、裏面)

–

京都市内で「食」や「体験」を通して亀岡市の魅力に触れることができる、かめおか霧の芸術祭のサテライトイベント。野田さんは、このイベントの主宰であるコミュニティ・バンク京信でインハウスデザイナーを勤めていたことからデザイナーとして参画。メインビジュアルや会場内のインフォメーションなど一式を担当

———改めて、野田さんにとってデザインとはどのようなものでしょうか。

「デザイン」とは、間のかたちをつくることだと念頭においています。また、私にとって「デザイナー」とは、あくまで触媒としてあることだと思います。これまで様々な表現の場にいましたが、近年は私自身が何かを表現していくというよりは、そうした場で培ってきた感覚を、結び目にいる人として社会に機能させることを大事にしてきました。

———多様な場に身を置き、「異なる表現同士の間」、ひいては「表現と社会の間」に目を向けてきた野田さんらしい、なめらかで強いデザイン観だと思います。最後に、今後の展望をお聞かせください。

今までは人のご縁がつながってお仕事をしてこられたのですが、 今後は、自分で自分の仕事をつくるように企画もしていけることがフリーランスとしては大事かなと。周りの人たちと、ゼロの状態から一緒に考えていく機会を多くもてるデザイナーになれたらと思っています。

取材・文 辻 諒平

2025.09.09 オンライン通話にてインタビュー

野田菜奈美(のだ・ななみ)

1985年京都生まれ京都在住。

デザイン、アート、舞台芸術、伝統工芸、地域活性のフィールドで活動を行ってきた。

現在はフリーランスでデザインの仕事を行っている。

ライター|辻 諒平(つじ・りょうへい)

アネモメトリ編集員・ライター。美術展の広報物や図録の編集・デザインも行う。主な仕事に「公開制作66 高山陽介」(府中市美術館)、写真集『江成常夫コレクションVol.6 原爆 ヒロシマ・ナガサキ』(相模原市民ギャラリー)、「コスモ・カオス–混沌と秩序 現代ブラジル写真の新たな展開」(女子美アートミュージアム)など。