(2025.09.14公開)

大阪府豊能町を中心に活動する、染めもの作家・オオニシカナコさん。絞り染めの技法を用いた布製品を展開するブランド「はなもとめ」の主宰をはじめ、子どもたちに向けて染色のワークショップを行ったり、最近では染色に留まらず、「日々の暮らしのとらえ直し」をテーマに、様々な場づくりや機会づくりをしている。

時に規模の大きなイベントを主宰し、たくさんの受講生を前にしながらも、「自分の立場は前に出さず、参加者同士が気づき合うきっかけをつくりたい」と、オオニシさんはいつも自然体でフラットだ。だからこそ、初めて顔をあわせる人たちも軽やかに交流し合える。

見知った景色や物に初めて出会うように、日々の中にある特別な瞬間に目を向けるオオニシさんの実践について伺った。

幼稚園での藍染めワークショップ

———オオニシさんは染色とどのようにして出会ったのですか?

高校生のときに服をつくりたいなと思ったのが最初のきっかけで、生地から染めて服をつくれたら楽しそうだな、と京都芸術大学の美術工芸学科染織テキスタイルコースに入学しました。1年生の最初の授業が絞り染めだったのですが、そこからどっぷりと技法の方にはまっていって。絞り染めは布を糸で括ったり、板で挟んだりすることで染料が染み込まない部分をつくることで柄を出す技法なのですが、そこに出る偶然性がすごい面白くて。色の組み合わせ、重なり、滲み方などで表現していく絞り染めを制作に用いるようになりました。

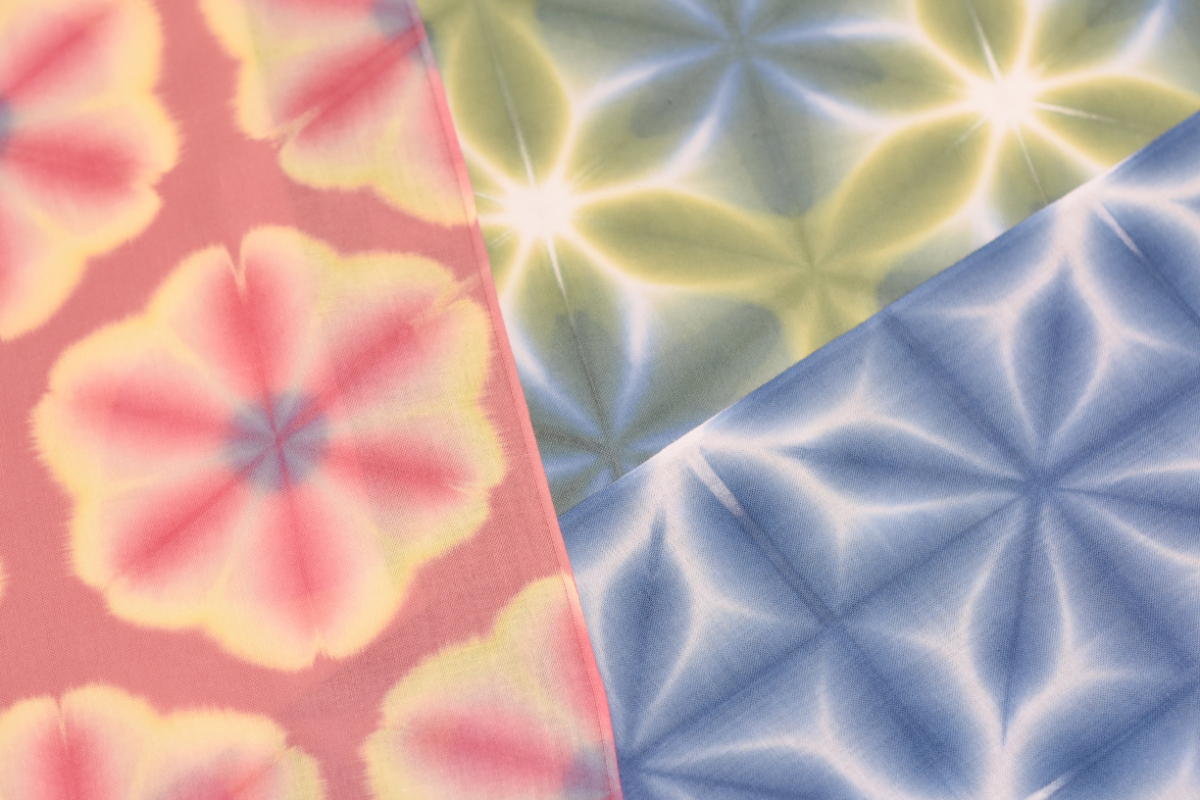

「はなもとめ」の手ぬぐい。それぞれに色や柄から見立てられたユニークな名前が付けられている。左から、「すもも」「あさがお」「ラムネ」「うみねこ」

———主宰されている「はなもとめ」について伺います。柄がすごく綺麗にコントロールされていますけれど、こんなことが可能なんですね。

はなもとめでは、雪花(せっか)絞りという技法を使っているのですが、模様が対称的に出る特徴があって。スーパーの袋を三角形に小さく畳むことありますよね、ああいう風に布を畳んで染めることで、規則的なパターンになるんです。ただ、雪花絞りは一度つくったものを全く同じようにはつくれない技法でもあって、一期一会、その時々にしか出ない模様をつくっています。布や染料の条件で全く模様が変わってくる技法でもあるので、染めていると想像を裏切ってくることもあって面白いんですよ。

———色や柄の方向性はどんなところから決めていくのですか?

私は染める時の季節から着想することが多いです。春なら、花が咲いたような色を使ってみようかな、夏なら少しでも涼しい気持ちになれるものをつくりたいな、という風に。一度、春夏に販売する手ぬぐいもまるっと冬に全部染めちゃおうと考えた時もあったのですが、なかなか気持ちと色が伴わなくて、うまくいかなかったですね。

祝日や記念日に合わせて毎月新しいデザインの手ぬぐいを販売していた年もありました。母の日に合わせてカーネーションをイメージして染めてみたり。手ぬぐいはちょっとしたプレゼントにしてもらえることも多くて、自分の作ったものが、誰かの日常や人生のある場面をほんのちょっとだけ鮮やかにしてくれるのが嬉しいです。

———「染色」や「手ぬぐい」はメディアなんですね。

草木で布を染める時は、自然環境と自分が紐づきますし、製品は買ってくれた人たちの生活と紐づいていきます。染められた布を使うということは、自然環境と暮らしが地続きにつながっていることだと思っています。それは、今私がしているワークショップの活動ともつながっていて。

玉ねぎの皮で染められた布。玉ねぎの皮に含まれる色素によって鮮やかな黄色に

———ワークショップはオオニシさんのもうひとつの柱といえる活動ですよね。

最近は、場づくり、機会づくりをしている時間がだんだんと増えてきました。大学在学中から自分で染色体験のイベントを主宰したり、「はなもとめ」として物販をしたり、プロジェクト型授業の影響もあって、人と対話したり一緒に作業することを活動として続けてきました。

ものをつくることに慣れてくると、どうしても喜びを感じにくくなることもあるのですが、幼稚園の子どもたちと玉ねぎの皮を染料に染めたときには、「何色に染まると思う?」という質問に、「茶色!」「ピンク!」「青!」と、自由に想像して、最終的に染め上がった黄色に「わーーー!」ってみんなが驚いてくれて。この光景を見ていると、自分が忘れていた感覚を思い出し、嬉しくて、自分はこういう場づくりが好きなんだと気づいていきました。

特に、学部の卒業制作《とよのぼり》から、誰かと一緒につくることを意識的にツールとして使い始めました。

《とよのぼり》

2021

———現在の活動につながる転機ともなった学部の卒業制作《とよのぼり》について伺います。

豊能にあるものでつくる鯉のぼりのようなもの、ということで《とよのぼり》と名づけました。卒業制作の年がコロナ禍で、なかなか学校に行けない中、ふと地元、豊能の風景に感じた「あれ、意外と豊能の緑って綺麗かも」という気づきから始まっているんです。私と同じように豊能で生まれ育った人や、長く暮らす人たちが、当たり前すぎて見過ごしている身の回りの風景に気付くきっかけになる制作を、染色を通してできないかなと。

豊能町の特産品「ヤーコン」の葉や、通学路に育つ草など、身近な植物を染料に生地を染色、それらをつなぎ合わせて《とよのぼり》をつくっていった

豊能町を楽しむための活動をされている団体・「トヨノ部」をはじめとした多くの方に協力してもらいながら、地域の小学生、中学生、公民館に集まっていただいた有志のみなさんなど、総勢100人以上の方々と合計5回の染色ワークショップを実施しました。豊能に生えてる植物や、農家の方に分けてもらったお野菜などを染料に、みんなで《とよのぼり》のパーツになる小さな布を染めていきました。

最終的には各回のワークショップごとに、みんなで染めた布をつなぎ合わせて、6体の《とよのぼり》ができあがりました。そして、豊能の風景の中で展示を行いました。

見えないけれどそこにあるものを可視化するように、《とよのぼり》を豊能に吹く風の中で泳がせたいな、というイメージが湧いて、地域の方にご相談したら、ありがたいことに吊るす柱をつくってくださり実現することができたんです。最初から最後まで地域の皆さんと一緒につくっていった作品です。

「サグる」企画ワークショップ

「親子でお空に絵を描こう」

———オオニシさんは「日々の暮らしのとらえ直し」をテーマに活動するユニット・「サグる」で、 最近では染色に留まらず様々なプロジェクトをされていますね。

作業療法士をされている北脇宙(ひろし)さんと2021年に結成しました。 作家としての私の視点に、作業療法士としての北脇さんの視点を混ぜながら、広い世代に楽しんでもらう方法や、ひとの感覚にアプローチする方法など、仕組みづくりに日々試行錯誤しています。

「サグる」企画

「とよのさんぽ」

「サグる」の活動のひとつに「とよのさんぽ」があります。豊能で生まれ育った人、逆に豊能を全く知らない人たちも一緒に地域を歩いて、見つけたものを共有し合えたら、普段見ている風景も見え方が変わってくるんじゃないかな、という「日常を見つめ直すための散歩」です。本当になんてことのない普通の道を、みんなでワイワイと写真を撮りながら散歩します。すると、普段気づかなかった謎の土管を見つけたり、ただの階段がみんなで登るとすごく楽しい階段になったり。これまでに3回「とよのさんぽ」を開催したのですが、不思議なことに、いつも事前に私一人で下見に行った時には全然見えなかったものも見えてきて、自分にとっても地域を見つめ直す時間になっています。

「交感祭 2024」

———隣に誰かがいれば、見えていなかったものがどんどん見えてくるのですね。オオニシさんが企画された「交感祭」もいろんな立場の方々が一堂に会して盛り上がっていましたね。

豊能や周辺の地域には本当にいろんな活動をしている人たちがいて、でも、意外と横のつながりがなかったり、地元の人もよく知らなかったりで、みんなが集まれる場所があったらいいな、と企画したイベントです。会場では物の売り買いだけではなく、今感じている面白いと思ってることを、出店者もお客さんもぐちゃぐちゃーっと「感覚を分かち合える」交流場所を目指して「交感祭」という名前にしてみました。

私が活動拠点にしている「中西商店」でこれまで2回開催し、近くでお店をしているカフェやオーガニックレストラン、作家さん、ミュージシャン、野菜づくりをされている方、鍼灸整骨院の方など、地域で活動する多彩なみなさんにご出店いただき、業種も世代も立場も超えた、地域の新しいつながりが生まれています。

「交感祭 2024」出展者の皆さんと

かめおか霧の芸術祭「みどりのテーブル」(2024)

-

2022年より「かめおか霧の芸術祭」のワークショップコーディネーターを担当。「みどりのテーブル」は、ゲスト、参加者のみなさんが共に朝食を囲みながら、身の回りをいろいろな角度から見つめてみるプログラム

———場づくり、機会づくりにおいて、やりがいを感じる瞬間、大切にされていることは何でしょう?

私から聞いたこと、習ったものをひたすらつくっていくのではなくて、参加者がなにかを発見しているところを見ると、密かに嬉しいです。また参加者同士、感じたことを交換し合っていると、この場があってよかったなあと思います。

私は透明人間になっているくらいがいいと思っていて(笑)、ワークショップや講座を担当する時には、講師と受講生という立場の差が必要以上に出ないように、一緒に楽しむことを大切にしています。自分が引っ張っていくのではなくて、「面白いと思うことある?」とか「匂い嗅いでみよっか?」とか、参加者が自分で気づく後押しをしたいな、と考えています。

「藍を愛でる」は、文化庁令和7年度大学における芸術家等育成事業として京都芸術大学が取り組む「藍の學校」内の4つのプログラムのうちのひとつ。2025年度の講師はオオニシさん、ライターの出射(いでい)優希氏、藍百姓藍松代表の松由拓大氏、haru nomura主宰の野村春花氏の4名

YouTube–【藍の學校】原点の手触り 藍を愛でる2024

———2024年からは京都芸術大学のプログラム「藍の學校」の中の講座・「藍を愛でる」を担当されていますね。

「藍を愛でる」は、全国の50組の受講生に藍の種を送って、藍を育てる過程から、みんなで藍についての視点を深めるオンライン講座です。参加者もいろんな立場の方がいて、染色に触れたことがない方から、染色を仕事にされている方まで。みんなが藍を種から育てるという同じベースに立って、オンラインという環境の中で受講生同士が交流し学びを深めることができる場所、仕組みをどうやったらつくれるか、さまざまなツールを活用しながら実施しています。具体的には、藍を育てること以外に、オンラインワークショップをしたり、松由拓大さん、野村春花さんによるオンラインレクチャーがあったり、大学にある農園「瓜生山農園」でみんなで実際に藍に触れるワークショップも行いました。

京都芸術大学内の瓜生山農園で育てられた藍を使った、生葉染めワークショップ

———藍って緑色の葉っぱなんですね。よく知っているつもりだったものの姿が更新される感じ、面白いです。

結構驚かれる方多いですよね。藍はジャパンブルーと言われたり、東京オリンピックでもロゴに藍色が使われたりして、染料の日本代表な感じがしますが、実はこんなにちっちゃいちっちゃい種から始まっていて、葉っぱもいわゆる藍色ではないというのが少し信じられないですよね。この知られているようで知られていない「藍」の存在が面白いと感じていて、その感覚がこの講座の原点です。藍は知れば知るほど染物にとどまらない素材の可能性を持っていて、食べても栄養満点らしいですよ。

今実施している、今年度の「藍を愛でる」は、一緒に進行を担当しているライターの出射優希さんの提案で、受講生が藍についての自由研究をまとめた壁新聞を作成しているんです。来年1月には京都芸術大学で「藍の學校」の成果展があるので、是非観ていただきたいですね。

YouTube–「藍より出づ」2024年藍の學校琉球篇 展示風景

———オオニシさんは、見知った景色や物にまるでもう一度出会い直すような、日々の中にある特別な瞬間を探しているのかなと思いました。そして今では、オオニシさん自身が人と自然、人と人を繋ぐメディアとなっているなと。最後に今後の展望をお聞きしていいですか。

展望はそうですね……、人それぞれの知恵や感覚、そして関わりの中で生まれたつながりを大切に、これからも日常の延長線上にある体験づくり、場づくりを模索していきたいと思っています。

身近なことのとらえ直しをみんなで少しずつ共有していったら、たとえ今後、なにかが起こって社会が制限されたり、自分の身体に何かがあったときにも、個々にある日々の中で、楽しめる方法を見つけることができるのではないかと思うんです。そんなことも、ひとつ目指したいところです。

取材・文 辻 諒平

2025.08.05 オンライン通話にてインタビュー

オオニシカナコ

染めもの作家。2025年 京都芸術大学大学院 美術・工芸領域 工芸デザイン分野修了 。染物体験を各地で開催するほか、「日々の暮らしのとらえ直し」をテーマに地域の素材を活かしたワークショップやイベントを企画。 亀岡市「かめおか霧の芸術祭」ではワークショップコーディネーターを務める。

Instagram: @knk.o

ライター|辻 諒平(つじ・りょうへい)

アネモメトリ編集員・ライター。美術展の広報物や図録の編集・デザインも行う。主な仕事に「公開制作66 高山陽介」(府中市美術館)、写真集『江成常夫コレクションVol.6 原爆 ヒロシマ・ナガサキ』(相模原市民ギャラリー)、「コスモ・カオス–混沌と秩序 現代ブラジル写真の新たな展開」(女子美アートミュージアム)など。