(2024.07.14公開)

株式会社UMMM(ムム)の代表・北原和規さんは「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」「Art Collaboration Kyoto(ACK)」などをはじめ、これまで関西の美術業界でアートディレクションを手がけてきた。北原さんのデザインはまず「誰を巻き込んだら面白いか」考えることから始まるという。印刷所、アーティスト、建築家、時には同業であるデザイナーまで、様々な人々を巻き込み、掛け合わせ、生まれた関係性から新たな仕組みをつくっていく。本やポスターをつくることだけではなく、広く外側へ、あるいは深く内側へ、デザイナーの職能を再定義しているようだ。これまでのお仕事を通して、北原さんの描くデザイナーのあり方を聞く。

「KYOTOGRAPHIE 2022」

フライヤー、DM

UMMM studio。ヴォイスギャラリー代表の松尾惠氏からの縁で、かつてダムタイプのオフィスがあった場所へ入居した。展示スペースとしても開放し、若手アーティストの展覧会なども行う

———まずはUMMM(ムム)について教えてください。ユニークな社名ですよね。

スヌーピーの漫画のセリフにUMMM…とたまに書いてあるのは分かりますか? 悩んでいる擬音なのですが、あれが社名の由来です(笑)。当時の僕たちの口癖でした。

大学を卒業してから、作家活動をしたり、インテリアデザイン会社をつくったり、出版社のデザイン部を経て、30歳のときに京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)の空間演出デザイン学科の出身者4人でUMMMを立ち上げました。2024年で12年目です。

UMMMはトップダウンではなくメンバーがそれぞれに色を持って仕事を取ってくるスタイルの会社でしたが、それが成就した結果として、昨年をもってメンバーそれぞれがやりたいことに向かって解散し、今は僕の一人会社となりました。

「KG+ 2024」

ポスター

———会場の空間構成まで一貫して手掛けることも多いのですね。

そうですね、単に宣伝美術を手掛けるというよりは会場構成なども含めたディレクターという立場で入ることが多いです。図面を読んで引けるのは強みだと思います。直近だと、「KYOTOGRAPHIE」のサテライトイベントである「KG+」や、次で4年目になる「Art Collaboration Kyoto(ACK)」というアートフェアに関わっています。

ACKは1年目にデザイン統括で入って、自分で人を集めてクリエイティブチームを組みました。空間デザイン、ウェブディレクション、グラフィックデザイン、そして統括が僕という4人体制で。ACKでの、アートフェアの空間構成に実績のある建築家が入る試みは当時日本では初めてのことだったと思います。

「Art Collaboration Kyoto #01」

会場風景

会場構成:周防貴之(SUO 一級建築士事務所)

「Art Collaboration Kyoto #01 」

フライヤー

グラフィックデザイン : 森田明宏

–

スポンサーである紙の専門商社・株式会社竹尾の常備在庫から外れた商品を使用し、異なった紙質のフライヤーを複数展開した

———クライアントの依頼から、宣伝美術や展示空間が形になるまでのプロセスを教えてください。

中身のデザインは自分一人でも完結するので、クライアントとは器の部分から話すことが多いですね。まずそのプロジェクトに「誰を巻き込んだら面白いか」と考えるんです。例えば、僕は印刷所のサンエムカラーさんや京都新聞印刷さんと仲が良くて、彼らを巻き込んでみたら何が起こるだろうかと。

アーティストと喋っていてもそれは同じで、あのアーティストを呼んできてコラボしてみたら? と提案をしたり、印刷会社と写真家を掛け合わせて展覧会を企画したり、毎回周りの人を巻き込む、巻き込み屋さんみたいになっているんですけれど、僕は裏で色々と動いて誰かと誰かをくっつけるのが好きなんです。それによって生じることは僕の想像できる範疇から外れていて楽しいのも理由かもしれません。

「KYOTOGRAPHIE Team Photographers’ Exhibition

POWER for PHOTOGRAPHERS by サンエムカラー」

ポスター

–

KYOTOGRAPHIE/KG+を長年にわたりサポートしているサンエムカラーとKYOTOGRAPHIE/KG+の共同企画。KYOTOGRAPHIEのスタッフをしながら作家として活動する7名がサンエムカラーの印刷技術で制作した作品を発表

京都新聞印刷によるオンライン印刷サービス・Rinten

———一般的にイメージされるデザイナーの領域をはるかに超えていて面白いですね。

人を呼んで何かにぶつける決定はデザイナーが本来最も得意なことだと思うんです。デザイナーはあらゆる物事を俯瞰的に見る癖がついていますから。

僕はいつも日本で一番最初の体験をしたいと思っていて、イベントや、サービスや、面白いと思うことならなんでも企画します。最近では、京都新聞印刷さんと協力して、誰でも本物の新聞印刷が使える、Rintenというオンライン印刷のサービスを開始しました。

新聞に使われているSL紙は新聞社が全部抱えていて世の中に流通しない紙なんです。新聞そのもののような印刷表現をしたいデザイナーは多いけれども、本物の新聞用紙は使えないから新聞風の印刷で我慢するしかない状況があって。そこを突破したいと思ったので、新聞社を巻き込んで新聞社の印刷所を使える仕組みをつくりました。

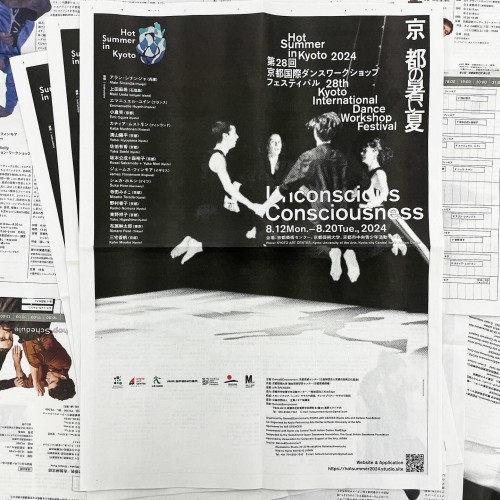

「第28回 京都国際ダンスワークショップフェスティバル」

フライヤー

–

京都新聞印刷によるSL紙を使った印刷

———ポスターやフライヤーの紙面、そこにつくりだす造形に対して、どのような美学がありますか。

クライアントが求めているものをデザイナーは忠実につくらないといけない、というクライアント至上主義的な考えには馴染めなくて、クライアントによって自分のテイストや気分を変えてしまうのは嫌だと思ってきました。それには議論があるべきだとは思いますが、個性は大事にした方がいいと考えていますね。僕の尊敬しているデザイナーに相談すると「気分を都度変えるのは非経済的ですね」と言われました。自分の持っている強みを殺さない方が強度も高くなるし、一歩上のステップに行けると思います。

紙面上でどの情報が一番大事か、つまりこうあるべきだというセオリーはそこまで重要視しないんです。展覧会のタイトルが表に来ないフライヤーをつくったこともありますよ。読みやすいデザインという価値観があまり好きではなくて、読みたくなるデザインであることの方が大事だと思っています。

パソコンでさらっと便利にできるデザインはつくりたくないんです。我々の世代は版下を経験していない世代なので、どうしてもパソコン一台でつくることにはなりますが、それでも手の匂いが欲しい。今関西でいいお仕事をされているデザイナーのつくるものには皆どこか手の匂いがすると思います。

「転生する超絶技巧 -大塚オーミ陶業の芸術-」

ポスター

———手の匂いがするデザインとは?

表面的ではなく、そこにきちんと編集が入っているデザインでしょうか。例えば、どのようなフォントを使うかを考えるとき、僕は必要なものが見つからなければ自分でつくります。KG+で使ったフォントは、元々KYOTOGRAPHIEで使っていた既存のセリフ体のフォントを基に、それと呼応するようなサンセリフ体につくり直しました。デジタルフォント化していないので一文字一文字、全て手で並べています。そういうことばかりやっているのでプロジェクトが大きくなるほどに僕の手は死んでいきます(笑)。

「KG+」のために作成されたフォント

ウクライナのKyiv Type Foundryによるフォントを使用したタイポグラフィ

なぜそのフォントにしたのかが説明できない仕事は自分の中で気持ち悪くて、フォントの必然性やそこにあるべきストーリーを考えます。

2022年のKYOTOGRAPHIEで「NO WAR」という言葉をデザインし、掲示することになりました。どんなフォントで「NO WAR」と表現するべきか考えて、ウクライナの首都・キーウのフォントベンダーを探して、直接やり取りをしてフォントを使いました。KYOTOGRAPHIEとウクライナがこれをきっかけに繋がったら面白いと思いましたし、実際にフォントを使った感想を教えてほしいとウクライナからメールが来て、そういう瞬間が嬉しい。僕は文字をつくった人も巻き込みたいんです。

「超京都 artkyoto 2015 」

会場風景

———今の北原さんをつくった特に印象的なお仕事はなんでしょうか。

ありすぎて困るのですが、2013年からの「超京都」の仕事は特に大きな存在です。超京都はヴォイスギャラリー(MATSUO MEGUMI + VOICE GALLERY pfs/w)代表の松尾惠さんが始めたアートフェアで、僕は2013年、2015年、2016年、2018年に関わりました。僕は松尾さんの教え子で、ヴォイスギャラリーのDMをつくらせてもらったのが美術業界に関わるようになったきっかけなんです。一緒に超京都をやらせていただくようになってからさらに仕事の縁がつながっていったので、自分の今があるのは全て松尾さんのおかげなんです。

当時は今のように関西でのアートフェアが当たり前ではない黎明期で、そこに集まっていたのが、パフォーマー/ダムタイプの前田英一さん、KYOTOGRAPHIEプロジェクトマネージャーの三宅亜木さん、ACKプログラムディレクターの金島隆弘さん、PRコーディネーターの市川靖子さんたちでした。

「超京都 artkyoto 2015」の宣伝美術では、タイトルや日時、人名などの、見出し箇所で使う文字を全てつくりました。超京都のメインのロゴタイプはアーティストの八木良太さんがつくったものなのですが、そのロゴに合うような理想のフォントが見つからなかったので、まず英語のフォントをつくって、それに合う日本語もつくりました。

「超京都 artkyoto 2015」

宣伝美術

———KG+のオリジナルフォントを作成したという話がありましたが、その原体験なんですね。普通はそこまでやらないですよね。

やらないですよね、ただここで文字をつくったのは大きな経験でした。合うものが無いなら自分でつくってもいいのだと思えて、自分のデザインのテイストもこの時にバチッと決まった気がします。

超京都のミーティングの時に、議事録を取るデザイナーは初めてだと言われました。議事録を取らないとこれは終わらないなと、勝手に取って誰がどういった仕事をするのかを割り振っていったんですけれど、自分はデザイナーという立場でこういう役割をしていきたいのかなと思いました。それはデザイナーが得意とする職能だとも。

![春休みの遺跡 米原市杉沢遺跡の[考古×美術]プロジェクト フライヤー](https://magazine.air-u.kyoto-art.ac.jp/wp-content/uploads/2024/07/ca7d2f6c265e9a5a49e649930d4f7381.jpg)

「春休みの遺跡 米原市杉沢遺跡の[考古×美術]プロジェクト」

フライヤー

![「春休みの遺跡 米原市杉沢遺跡の[考古×美術]プロジェクト」 会場風景 - 考古学を美術の手法でプレゼンテーションするプロジェクト。2015年からの「日曜日の遺跡」「夏休みの遺跡」に続くシリーズ。コーディネーターは松尾惠氏。「考古学者と美術家、相互にポジティブな影響を与え合っているのが見えて、いい仕事でした」と北原さん](https://magazine.air-u.kyoto-art.ac.jp/wp-content/uploads/2024/07/b9bec1787386f962902d01cc426fe019.jpg)

「春休みの遺跡 米原市杉沢遺跡の[考古×美術]プロジェクト」

会場風景

–

考古学を美術の手法でプレゼンテーションするプロジェクト。2015年からの「日曜日の遺跡」「夏休みの遺跡」に続くシリーズ。コーディネーターは松尾惠氏。「考古学者と美術家、相互にポジティブな影響を与え合っているのが見えて、いい仕事でした」と北原さん

———近年、デザインは効率化と共に語られる側面もあります。AI技術の台頭やソフトウェアの進化によって、デザインをすること自体のハードルは下がっています。そうした状況の中でデザイナーはどう自身の価値を信じていけばいいと思いますか。

AIについては僕自身あまり考えないようにしているのですが、無意識に、もしかしたらそこに抗うためにいつも人を巻き込んだりしているのかもしれないですね。AIにできない領域はどこなんだろう、Adobeにできないことはなんだろうと。

AIとはうまく付き合ったらいいとは思うのですが、対象の中身を捉えて、批評性を持った目でいかに選択しデザインとして表出させるかという方法論は現状AIにはできないことなので、まだ勝てるなとは思っています。

デザイナーを10年もやっていれば、単純に見た目が美しいものは誰にでもできると思うんです。大事なのは何をもって美しい思うのか、どこを捕まえて美しさとするのかがこれからのデザイナーの差になっていくのかな。人間っぽさをそこに出していければいいと思います。

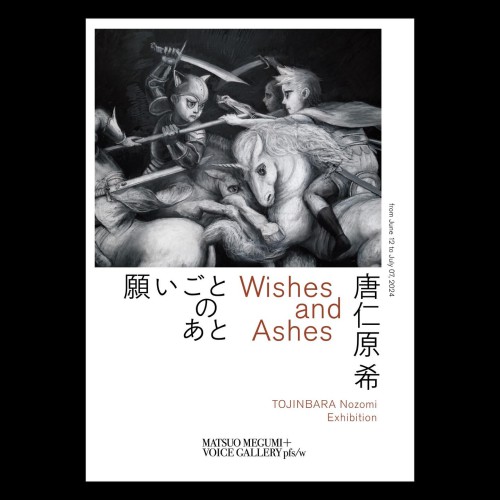

唐仁原希「願いごとのあと」

DM

–

ヴォイスギャラリーのDM制作は北原さんのライフワーク。2024年で10年目になる

———今回のお話を聞いて、デザイナーは単に「本やポスターをつくる人」ではなく、もっと自由にクリエイティブの仕組みそのものをつくれるのだと思いました。最後に北原さんの展望をお聞きします。

昔から言っているのは、自分の葬式に1万人呼びたいということでしょうか(笑)。

あとは、京都新人芸術賞を取りたいんです。毎年、キュレーターやコーディネーターのお名前が並んでいて、なんでここにデザイナーだけがいないのかといつも思っていて、僕じゃなくてもいいんですけれどデザイナーが並ぶ価値はあると思っています。

僕が憧れているデザイナーの西岡勉さんは展覧会を担当する際に、デザイナーでありながら学芸の方と展示の内容について意見交換をして相互に影響を与え合っています。もちろん相当な知識がないといけないし、信頼がないと成り立ちませんが、それぐらいの影響力をデザイナーは持った方がいいと思っています。目指すところがあるならそこですね。

取材・文 辻 諒平

2024.06.05 オンライン通話にてインタビュー

写真:川﨑一徳 Ittoku Kawasaki

北原和規(きたはら・かずき)

グラフィックデザイナー。2012年京都にてUMMM設立。書籍デザインの他、様々な美術にて宣伝美術・企画・空間・制作などを担う。

近年の主な仕事として、「KG+」アートディレクション(2023~)、「KYOTOGRAPHIE」アートディレクション(2018~2022)、「Art Collaboration Kyoto #01」デザイン統括(2021)。

近年の主なグループ展として、「深圳国际低碳城2022公共艺术展 ARTS OF BALANCE」(深圳・2022)、「 国贸仲夏奇遇季 SUMMER ARTVENTURE」(北京・2021)、「OCT-LOFT 2020 Public Art Exhibition 余物新秩序 Trash New Order」(深圳・2020)。

芸術計画 超京都 所属。京都芸術大学 非常勤講師(2009~)。

ライター|辻 諒平(つじ・りょうへい)

アネモメトリ編集員・ライター。美術展の広報物や図録の編集・デザインも行う。主な仕事に「公開制作66 高山陽介」(府中市美術館)、写真集『江成常夫コレクションVol.6 原爆 ヒロシマ・ナガサキ』(相模原市民ギャラリー)、「コスモ・カオス–混沌と秩序 現代ブラジル写真の新たな展開」(女子美アートミュージアム)など。