(2025.04.13公開)

美術展の広報物、学術書、企業のWebサイトのデザインまで幅広く手掛ける京都在住のデザイナー・中家寿之さん。アーティストと協働した実験的なものから、親しみやすく公共性の高いものまで、これまでのデザインを並べてみれば、引き出しの多様さに驚いてしまう。

中家さんのデザインは、まずは目の前の相手との何気ない会話から始まるという。クライアントとデザイナー、どちらかが主導権をもつのではなく、まるで手にもった大小様々なかたちの石を交互に積み上げていく遊びのような気軽さで価値観を共有する。雑談から溢れた何気ない一言がデザインの決定打となることも。そうして出来上がったかたちは、とても自然体に対象を表しながらも、時に予想を超えたユニークさを見せる。

今回は、中家さんにこれまでのお仕事を振り返ってもらいながら、デザインとの向き合い方について今考えていることを伺っていく。

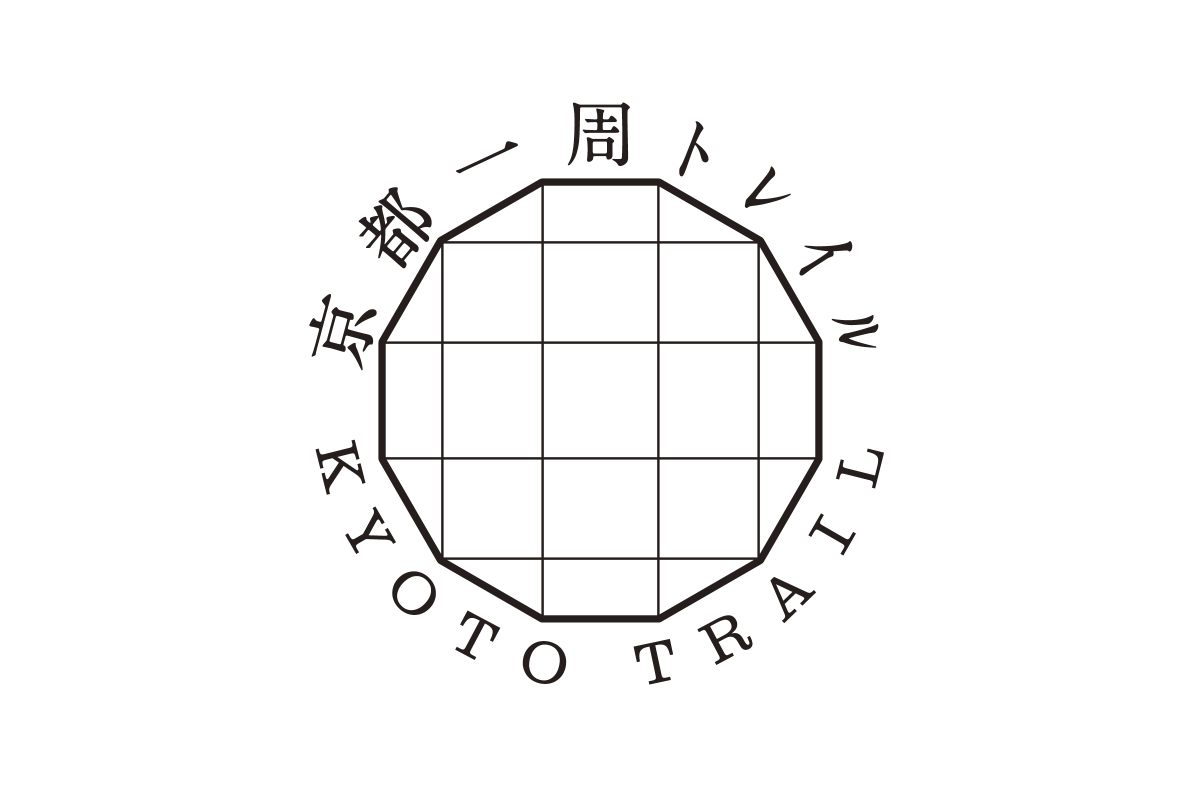

京都一周トレイル

ガイドマップ

–

京都の豊かな自然や歴史、文化に触れることができるハイキングコースを巡る「京都一周トレイル」。難易度や距離の異なる個性豊かな5コースからなる

———まずは「京都一周トレイル」のお仕事から伺います。中家さんはロゴの制作と、トレイルの際に携行するガイドマップのリニューアルを担当されていますね。

初めは「京都一周トレイル」のロゴをデザインするだけのお話だったのですが、ただロゴが出来ただけでは変化が少ない気がして、トレイルの際に手に持つガイドマップのあり方にまで手を入れられたらよりトレイルの体験にポジティブな影響があるのでは、とセットで手掛けました。

京都一周トレイル

ロゴタイプ

まずは京都のまちと山の関係から考えてみました。京都のまちはどこからでも山並みが見えますが、日常の中で手元に集中している時にもふと見上げるとそこに山がある、というのは京都の良さだなと。山を見上げる視線があり、その対になるものとして、山に行ったときにまちを見下ろす視線もまたあって。京都は「千年の都」といわれますけれど、一方で山は何十万年もそこにあるものですよね。まちよりも遥かに長い時間感覚をもつ山からまちを見下ろすと、いつもとは違う日常を振り返ったり、これからのことを考えるのにすごくいいんです。

ロゴは「山からまちへの眼差し」として設計していて、京都のまち並みの特徴である碁盤の目を12角形とあわせています。12という数字は巡ることを表す象徴的なものですけれど、京都のまち並みを12角形で一周切り取ることで、山からの眼差しをかたちにしています。

ガイドマップにおいては、マップそのものは専門外の自分が迂闊に触れない領域になるので残しながらも、本としての体裁を見直しました。表紙の上部にあるガタガタとした線、これは山岳地図に見られる各地点の高さの違いを表した図形なのですが、「まちから山への眼差し」を反映したものとしてデザインの意匠に取り入れています。山の高低差をビジュアルとして改めて見ると、いかに日々僕らは水平垂直の世界で生きているんだろうと思いますよね。

中家寿之さん。京都一周トレイルにて

———京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)を卒業後、NOSIGNER(ノザイナー)株式会社(註)にいらっしゃいました。非常に大きな規模のお仕事が多かったと思いますが、印象的なお仕事や学びを教えていただけますか。

僕が大学を卒業した2012年は東日本大震災から1年後のタイミングだったのですが、NOSIGNERは震災後にすぐに「OLIVE」という、被害に遭った方々の役に立つ知識を発信するプロジェクトを立ち上げていて、当時から社会に対してアクションすべきことに真摯に取り組んでいました。代表の太刀川英輔さんは、いつでも「社会とデザインの接点」を問いとしてもっていて、各プロジェクトにおいても、ただクライアントに言われたことだけをするのではなくて、新たにものや関係性ができることでそれが社会にとってどうプラスになるかを常に考えていて、たくさんの影響を受けました。

PLOTTER(プロッター)

–

“ PLOTTER ” とは 、「 計画する人 、 主催する人 、 構想する人」を表す言葉。株式会社デザインフィルの従来のシステム手帳を「創造力で未来を切り拓く人のための道具」として再設計。建築家やデザイナーの専門性に対応するツールをはじめ、使い手に合わせた幅広いカスタムが可能

PLOTTER(プロッター)のプロジェクトはNOSIGNER在籍時の最後の方のプロジェクトなのですが、なかなか印象深いものでした。デザインフィルという文具メーカーのシステム手帳のリブランディングで、システム手帳というものがマイナーな存在になっている今、もう一度時代に合わせてアップデートできないか? という課題から始まったプロジェクトです。

当時、NOSIGNERのメンバーでもシステム手帳を使っている人はいなかったくらいなのですが、「システム手帳を初めて見るような」気持ちで、それを初めて見る人にもどう届けるかという視点でデザインできたのはかえって良かったといえます。今でもその考え方は大事にしていて、たとえよく見慣れたものであったとしても、初めて見るような気持ちでデザインできたらいいなと。

太刀川さんは、よく「問いを拡大する」という話もしていたんですけれど、文房具メーカーのリブランディングは通常「それをかっこよくする」という方向になりがちなところ、「今の時代、文房具を通して創作する人を支援するかたちがあるとしたらそれはどんなものだろう?」と問いを拡大しながら、ひとつの企業の利益だけに留まらず製品に関わる人にどういった変化を与えられるのかと考えていました。

文具メーカーの方って本当にすごくて、僕が「この紙手触りがいいですね」と言ったら「そう思うでしょう? でも書いてみるとちょっと違うんですよ」とすぐに返ってくる。徹底したリサーチの姿勢に、こちらも追いつかないといけないなと、とてもいい刺激を受けていました。

中家さんの端正なタイポグラフィが光るリフィルメモパッド。独立して製本されているため、バインダーから離してノートとして単体使用ができる点が中家さんのイチ押しポイント

(註)

2006年に太刀川英輔氏により設立された日本のデザイン事務所。未来社会に希望ある変化を生み出すためのデザイン活動体として、様々な社会課題に関するデザイン戦略を行う。

澤田華個展「ビューのビュールーム」

DM

———フリーランスになってからは、例えば美術家の方との一対一でやり取りをしていくような規模感のお仕事も多いと思いますが、中家さんのデザインはまずどこから始まるのでしょう?

「聞くこと」ですかね。展覧会のデザインは自分の仕事の中でも異質だし面白いんですけれど、最近はあまり「自分がデザインした」とは思っていないかもしれません。

美術家の澤田華さんとの展覧会のお仕事でいうと、彼女はデスクトップで起こっていることを録画したりと、メディア自体を意識化するような作品をつくられているのですが、「どうしてそういう作品をつくっているんですか?」「どういったものがDMとしていいですかね?」と聞いてみるんです。そうして出来たDMは、透明なカードの上に「展覧会の文字情報を表示したスマホを撮影した写真」がプリントされているもので、言うなれば僕は澤田さんが撮った写真を印刷に回したようなものですけれど、そういうのが結構楽しくて。相手にどうつくってもらうか。つくってもらえるよう促す質問をどのようにするか。

神馬啓佑個展「I’m calling」

DM

美術家の神馬啓佑さんの展覧会では、荷物の送り状みたいなものが作品のモチーフとして興味深いという話から、「送り状みたいなDMをつくれないかな」という言葉が神馬さんから出てきたので、すぐに「それいいですね」という感じで(笑)。紙質もできるだけ送り状に近づけたDMをつくったのですが、ただ、あまりにもそのものに寄せすぎるとチラシ置き場でチラシと認識されないという問題もあって、塩梅を探っていくのもまた面白いんですけれど。最近はそういう仕事の仕方が増えてきましたね。

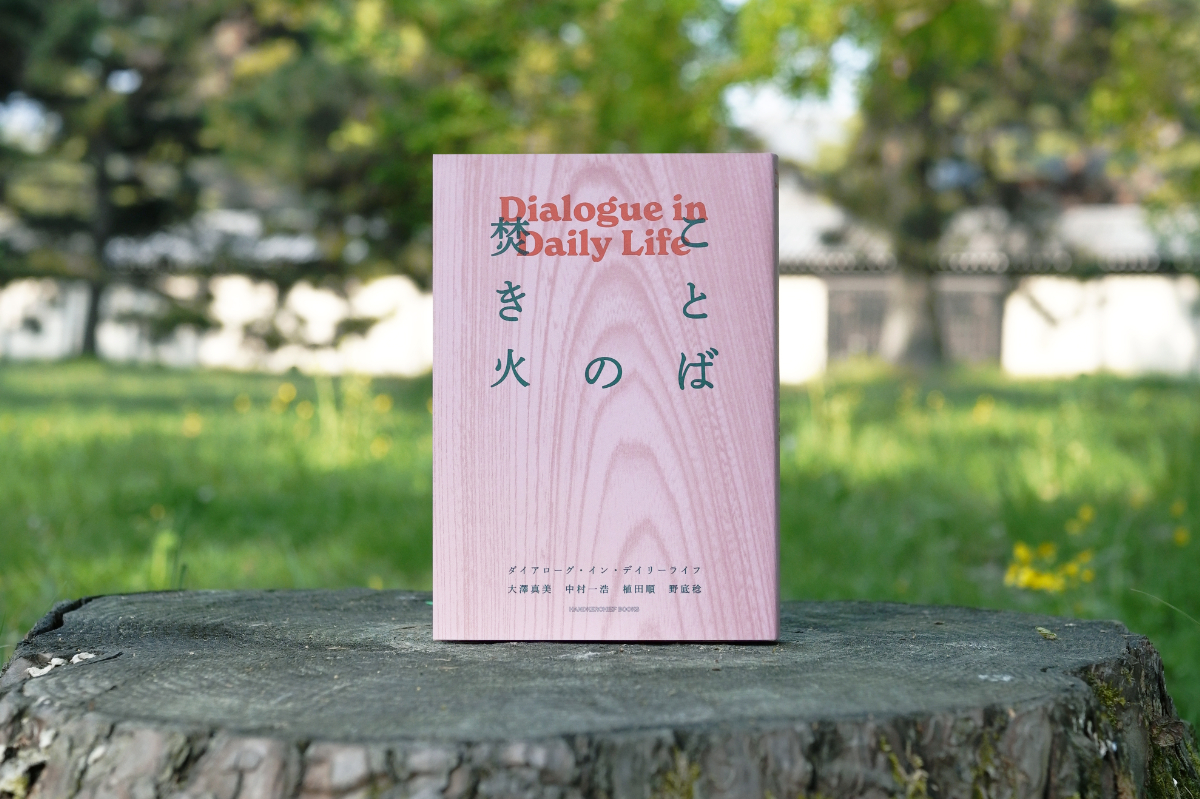

『ことばの焚き火 ダイアローグ・イン・デイリーライフ』(サンクチュアリ出版)

———何気ない会話から溢れた一言がデザインの根幹になったりするんですね。デザイナーはどうしてもデザインのアイデアの主導権を握りたいものかと思っていましたが。

確かに、本当は「ここはこういうデザインでしょ!」とデザイナーから出せたらアイデアマンとしてのキレがあるような気はしますけれど。

複数の著者による対話をテーマにした『ことばの焚き火』という本の仕事では、本をつくるプロセスも、本のテーマと同じく対話的なものでした。まるで焚き火を囲むようにみんなでワイワイ話すようなやり方でつくっていて。本の余白にある書き込みを、その後の発見などにつながる重要なものだとする「マルジナリア」という考え方があるのですが、そんなことを僕がぽろっと言うと「それいいじゃん」と拾っていただいて、最終的に版面の上部に余白を広く取ってそこにメモ書きのように註釈を入れるデザインになったりと、お互いのアイデアをうまく育てながらつくれました。

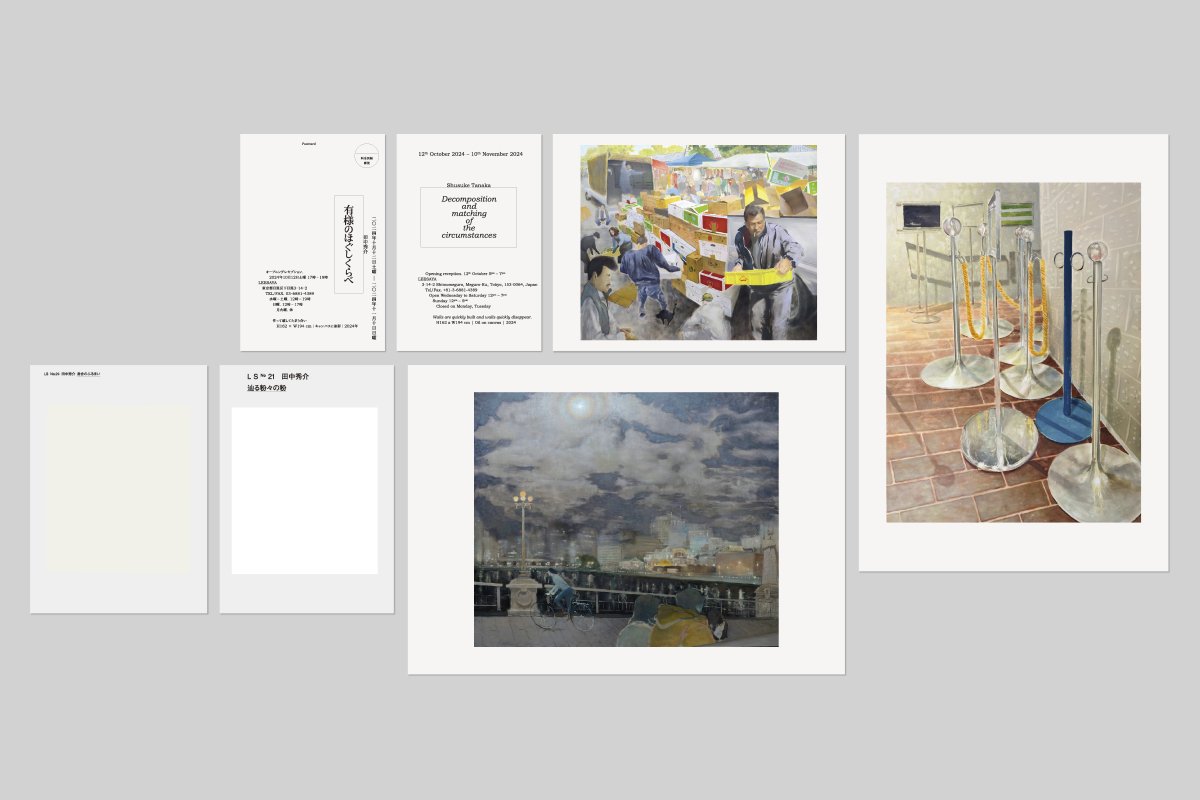

田中秀介個展「有様のほぐしくらべ」

田中秀介個展「巡る粉々の粉」

田中秀介個展「烏合のふるまい」

DM

–

LEESAYAにおける展覧会のDMや図録をオープン時より数多く手がける

大学の同期でもある李沙耶さんがディレクターを務めるギャラリー・LEESAYAには立ち上げから継続的に関わっていて、展覧会の広報物や冊子、周年時にはグッズも手掛けています。李さんは所属作家とフレンドリーな関係性をうまくつくっているなと思っていて、グッズも李さんの茶目っけのある人柄をベースにつくっている感じですね。

LEESAYA オリジナルトートバッグ

LEESAYA オリジナルライター

作品を梱包する資材もオリジナルで制作。ギャラリー名とアドレスが並ぶ柄には、反転した鏡文字が紛れ込む遊び心も

ギャラリーのオープン記念につくったトートバッグでは、これはどちらから出たアイデアだったか、「NASA」という言葉が出て。NASAのような上昇志向もギャラリーには大事だよね、なんて話しながら、NASAの宇宙服などでも採用されているタイベックという合成繊維をバッグの素材に採用したり。ライターをつくるときも「アートの心に火を灯そう」とか言って、笑いながらつくっていましたね。でもそういうのがすごく大事だと思うんです。

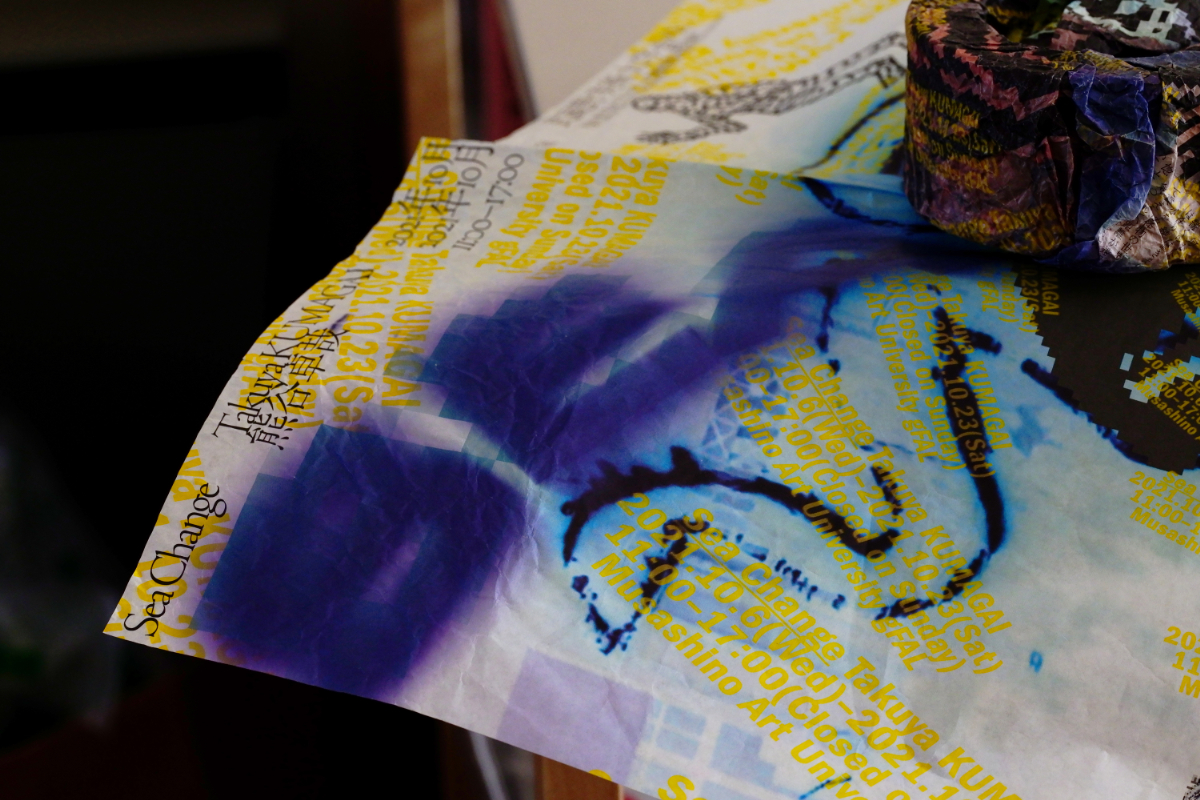

熊谷卓也個展「Sea Change」

フライヤー

–

中家さんとシェアスタジオを運営するメンバーでもある美術家・熊谷卓也氏の個展フライヤー。「熊谷さんがハンバーガーを食べながら、くしゃくしゃになった包装紙もひとつの彫刻と言えるという話をしていて。だったらハンバーガーの包装紙みたいなものにしましょうか、とデザインの方向性が決まりました」

———そうしたリラックスした空気がそのまま表出されたようなデザインの一方で緻密なものも多くて。時に実験的であったり、一方で公共性の高いものもあったりと、中家さんの中にいろんなデザイナー像がいるような気がします。

自分でも「こんなのつくっていたんだ」と思うこともありますよ(笑)。幅があることに理由をつけるなら、デザインの話ではないのですが、子供の頃から大学生くらいまで、多言語を使っていろんな物語をみんなで演じる国際交流の活動をしていて、そこから受けた影響はあるかもしれません。

デザインの一貫性からは遠いところに来た気がしていますけれど、デザイナー・中家寿之みたいな存在であることにはまだ気恥ずかしさを感じているのかもしれないですね。演じるではないけれど、つくる場において、その時々に一番自分が心地よい、馴染むあり方を探して、「その場を生きるような」感覚でいたいのかな。

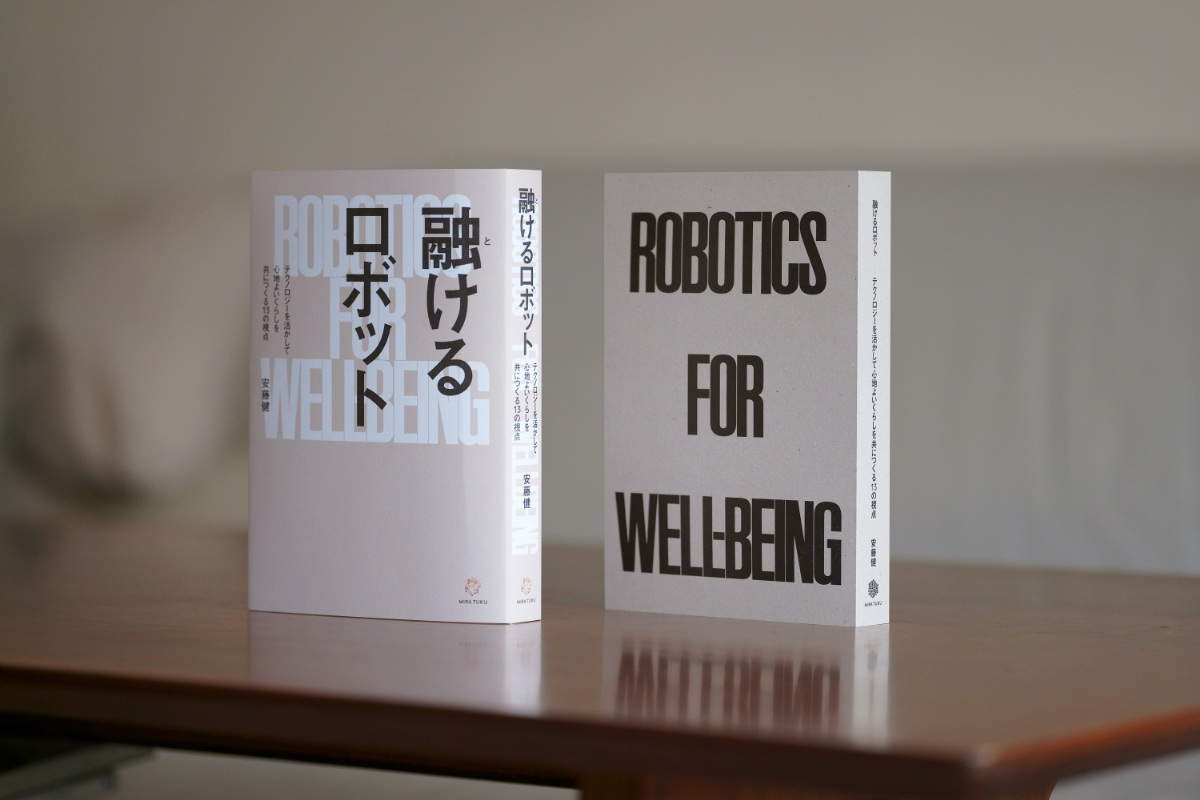

『融けるロボット―テクノロジーを活かして心地よいくらしを共につくる13の視点』(ミラツク)

–

人共存ロボットの研究開発における第一人者である安藤健氏の単著の装丁を担当。

出版元は、中家さんもメンバーとしてアートディレクションを担当する「特定非営利活動法人ミラツク」。ミラツクは、異なるセクター、地域、職種との協力を生み出し、イノベーションを通じて本来人々が手に入れることが出来るより良い未来の可能性の実現を目指すNPO団体

———中家さんはアカデミックな場との関わりも多く、講師として学生にデザインを教えていますよね。デザイナー志望の学生は多いと思いますが、デザインを続けていくこと、デザインの価値を信じ続けることはきっと簡単ではないはずです。学生に何かお声がけいただけることはありますか?

デザイナーとしての自分の実力に向き合うことも大事だけれど、周りの人との関わり方に開いていけるといいかもしれないですね。僕自身もそうしてきたから今仕事が出来ているなとは思いますし。デザインでしんどさや難しさを感じる時に、自分がどうあればいいかという、スキルやキャリアの部分から一度離れて、「あれ? この人はここにあまり目が届いていないのかも」と外側にあるもの、周りにいる人たちとの関係性から自分がやれることを考えてみる。よく見れば困っている人はいっぱいいて、デザインの視点で出来ることもまだいっぱいあると思えるはずです。それはなにもデザインの話に限らず、ここの椅子を置き換えたらもっと気持ちいいかも、とか、今窓を開けたらいい風が入ってくるかなとかね、そんなことからでもいいんです。

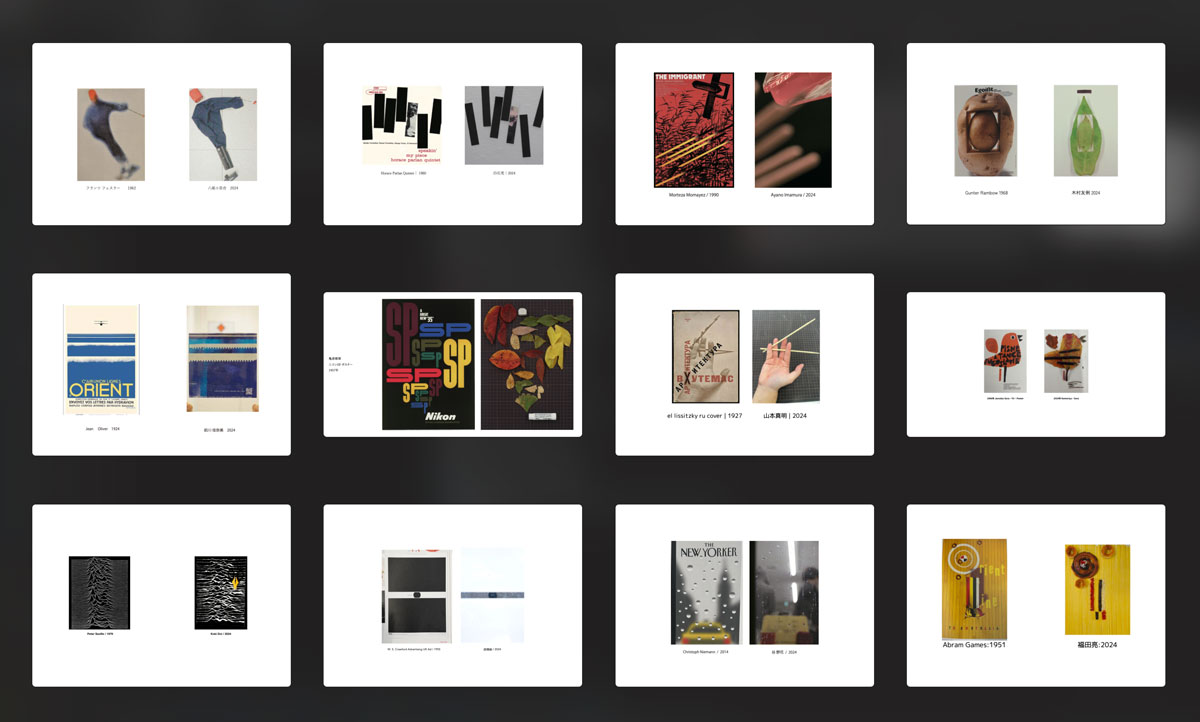

ブリコラージュでオマージュ

–

グラフィックデザインを専攻していない学生に向けた、デザインのエッセンスに触れてもらうための授業。まずはグラフィックデザイン全集をみんなでめくりながら1950年代から現在に至るデザイン史を体感し、各自気になったデザインを身の回りの材料を組み合わせて再現してみる

———「窓をあけて風を入れる」という行為の何気なさは、中家さんのデザインにおけるコミュニケーションのようだと思いました。

僕はすごく素朴に、例えば石の上に石を置くだけでも面白いと思うんです。例えば、ここにある文具を重ねるだけでも、その場に変化が起きていて、何らかの驚きや価値が発生している気がしていて。ただ石を積んでいるだけでうまく生きていけるといいんだけれど、そんなわけにもいかないから、人に喜んでもらえたり、お金を払ってでも頼みたいと思ってもらえるものになんとかしている感じですね。当然何かをデザインするなら、その向こうにいるたくさんの人が喜んでくれる風景を前提として取り組みたいけれども、そのためには目の前の人との「これがいい」から積み重ねていくことが大切なのかなと。

自分がそういう風に変わってきたのは、2021年ごろから「ニハ(NIHA)」というシェアスタジオを仲間とやっていることとも関わっている気はするんですけれど、自分の家から一歩出て、自然や周囲の環境だったりと関わりながら作業することが増えていて、そういったアンコントローラブルなものも受け入れながら、自分なりに納得していくかたちを探していく作業がデザインなのかなと、今は思っています。

ニハ(NIHA)

–

ギャラリスト、美術家、デザイナーによるシェアスタジオ。メンバーとアーティストの協業によって、新たなものづくりを目指すための場所。メンバーそれぞれの活動拠点でありつつ、イベントや交流、制作の場として機能する

———目の前の相手と、お互いの価値観を積み上げるようにして、時に予期せぬ面白いかたちが見える。故に中家さんのデザインには、対象の魅力を自然に、かつ新鮮に捉えた良さがあると思います。デザインの幅も、そうして出会う人たちに開いていった結果なのかなと。最後に今後の展望をお聞きしてもいいですか。

変化の多い時代だなとは思っていて、ここ数年に限っても生成AIをはじめいろんなものによって人の働き方もすごく変わると思うし、デザインに関しても、ビジュアライズのレベルではAIで十分実現していますし、グラフィックデザインの文脈ではAIでの制作物というのはあまり表には出ていないけれど、それも時間の問題かな、という感覚はあって。ただ、僕は例えばデザイナーがこれまで夜鍋してやっていたことが簡単になるのは喜ばしいことだと思うんです。その時にどんな過ごし方をするのか。手元にある何かを組み合わせてかたちを変えたり、印刷してみたりというこれまでの喜びと、技術の変化による驚きを両方もちながら、揺り動かされながら考えていきたいですね。

取材・文 辻 諒平

2025.03.11 オンライン通話にてインタビュー

中家寿之(なかいえ・としゆき)

1989年長崎県佐世保市生まれ,

京都芸術大学卒,京都府在住のデザイナー。

京都芸術大学非常勤講師。京都精華大学非常勤講師。

2012年からNOSIGNER株式会社に勤務後フリーランス

として独立。アイデンティティ,書籍,展示会,パッケージ,

サイン,ウェブサイトなどの分野で活動中。

NIHA(メンバー),MIRATUKU(デザイナー)。

Instagram. @toshiyukina

E-mail. info@toshiyukinakaie.com

Website. toshiyukinakaie.com

ライター|辻 諒平(つじ・りょうへい)

アネモメトリ編集員・ライター。美術展の広報物や図録の編集・デザインも行う。主な仕事に「公開制作66 高山陽介」(府中市美術館)、写真集『江成常夫コレクションVol.6 原爆 ヒロシマ・ナガサキ』(相模原市民ギャラリー)、「コスモ・カオス–混沌と秩序 現代ブラジル写真の新たな展開」(女子美アートミュージアム)など。