(2023.01.08公開)

その美人画をよく見ると、画面の端にはどこかで見たことのある鬼や妖怪の姿が描かれている。2022年の春に京都芸術大学の博士課程を修了したばかりの新進気鋭の日本画家・高資婷(こう・つてい)さんの作品だ。自身の博士研究として取り組んだ上村松園の美人画を手本としながら、河鍋暁斎や円山応挙、葛飾北斎が描いた妖怪や動物、母国台湾の故事などをモチーフに取り込み、独自の作品世界をつくりあげている。作家として独立して初年の今、新作展示を控え多忙な日々を送る高さんに現在地を聞く。

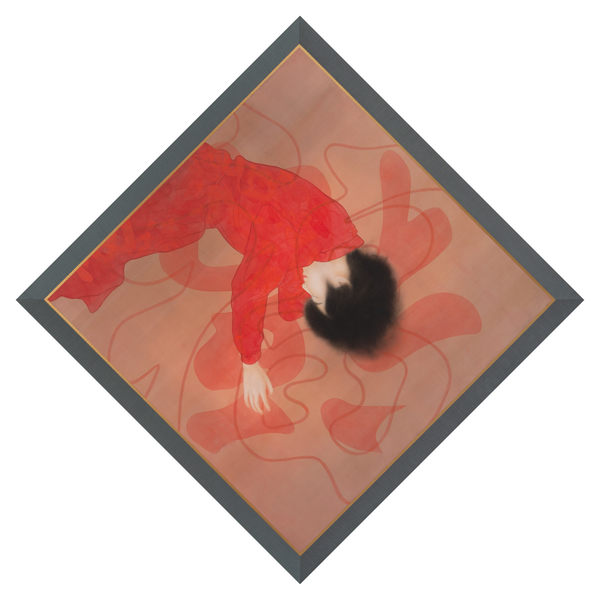

《舞う》

2022

F8

絹本著色、古墨、錫泥、岩絵具、朱

個人蔵

Photo:大河原光

———近作の《舞う》は描かれた糸の曲線と呼応するような、流麗な女性の姿が印象的でした。

《舞う》で描いた女の子の周りには、骸骨がいます。これは河鍋暁斎のものをモチーフにしています。暁斎は骸骨をよく描いているんですけど、そこでは、もう死んでいる存在の骸骨も、人間と同じように動いて、踊ったりしています。暁斎の骸骨を「人間と骸骨の本質に違いはないことを表している」と論じている文章を読んで、面白いなと思って作品に取り入れました。生者もいつかは亡くなるのなら、生者も骸骨と同じだと。

女の子の手に巻き付いてる赤い糸は、台湾の龍山寺で月下老人という神様から授かることが出来る、運命の相手と繋がる赤い糸です。女の子は赤い糸の運命の中を舞い、骸骨はそれに巻き込まれているんです。

一時期は赤い糸をよくモチーフに使っていましたね。作品によっては実際に糸を貼り込んだりもしています。

《幸福を招くコウモリ》

2022

B4

絹本著色、古墨、錫泥、岩絵具、朱

個人蔵

Photo:大河原光

《恋した妖怪》

2022

F6

絹本著色、混合墨、古墨、錫泥、岩絵具

個人蔵

Photo:大河原光

———美人画でありながら、鬼や妖怪といった禍々しいモチーフが同居しているのは近作の特徴ですよね。

綺麗なものと醜いものを同じ画面に入れることが、より現実を写しているんじゃないかと思っていて。現実って、全部が全部綺麗ということは無いですよね。みんな美人ばかりではないし、色んな醜いものやこともあると思うので。

私は女の子の綺麗さを一番大きく描きたいとは思っています。私の作品では女の子はほとんど全部大きく描いていて、妖怪は小さいですね。妖怪と女の子の目線が合っている作品はほとんどなくて、お互いの視線はすれ違っています。女の子は変な妖怪が周りにいることを知らないんです。

《犬の服従訓練》

2022

S4

絹本著色、古墨、岩絵具、胡粉、錫泥

個人蔵

Photo:大河原光

《仮面》

2022

F4

絹本著色、古墨、臙脂、錫泥、岩絵具

個人蔵

Photo:大河原光

出てくる妖怪も、オリジナルな妖怪というのは難しいので、ほとんど昔の絵画から探していて。葛飾北斎の描いた妖怪もいますし、中国の古い妖怪だったりといろいろです。

最近は女の子や妖怪だけではなくて動物も描いていて、円山応挙の動物の毛の描き方を研究していたり。《犬の服従訓練》で小さく描いた猫は歌川国芳のものですね。国芳の猫はすごい可愛くて好きなんです。子犬はハスキーで、これは絵からではなく、写真を探して描きました。ハスキーは猫にいじめられているんですけど、犬はけっこう天然なところがあるので、いじめられていてもそれがわからない。

《仮面》では、女の子が指に挟んでいるものは妖怪ではなくて、北斎の描いた仮面なんです。女の子の服には古い中国の絵画にあった柄を描き入れていて、日本と中国が混ざり合っている感じが面白いと思っています。

《猫の領土》

2022

F10

絹本著色、古墨、錫泥、岩絵具、朱、混合墨

個人蔵

Photo:大河原光

———格子柄も絵によく見られますが、これは台湾の伝統的な模様ですか。

いえ、これはチェスボードの柄です。チェスボードの上に猫を置いてると何かのゲームみたいでしょう。《猫の領土》では女の子の影が猫になっているけど、これは台湾で妖怪が化けているものを見破るには影を見ると言われているから。

今年の5月に初めて個展を開いたんですけど、その時はハマったドラマから影響を受けましたし、古い絵画や故事からだけではなくて、その時々の自分の周りのこと、気になっていることが絵に反映されている感じですね。

———ストーリーから絵を組み立てていくのですか?

作品によりますが、小作品だとモデルのポーズから考えることが多いですね。台湾の友人にいつもモデルをお願いしているのですが、ポーズはお任せのことも多くて。送られてきた写真が寝ているポーズだとして、手に何かを持てそうなら、鏡を持たせてみようとか、鏡には何が写っていたらいいかという風に。ポーズを描きながら作品のテーマや物語を考えていくんです。

———学生時代のお話を聞こうと思います。日本で活動されて今どれくらいなのですか。

今、6年目です。最初は1年間大阪で日本語の勉強をして、日本で日本画を学び始めたのは京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)の修士からです。

小さい頃から絵を描くのは好きだったので、美術高校に通っていて、デッサンや水彩などの基礎は高校で学びました。学部は台湾の一般の大学で、そこでは広告デザインなどを勉強していました。

学部時代のイラストレーション

大学では趣味でイラストを描いていて、今とは全く違うものでした。イラストを描いている時は自分のスタイルがなかなか見つからなくて、日本に来て、日本画の勉強を始めてからようやくこれがやりたかったんだな、と見つけた感じなんです。日本画を描くまでの絵は同じ人が描いたとは思えないですよね。画材が変わったら画風も変わるというのを感じていて。

修士に入る時も、興味があった浮世絵を描きたいと思って日本画専攻に入ったんですけど、入ってから浮世絵が版画だと知って(笑)、それで日本画を勉強しようと。最初は日本画を全然知らなかったんですよ。

———もう10年は今の感じで描いているのかと。

いえ、全然。台湾では日本画にあたるものは膠彩画(こうさいが)と言うんですけど、膠彩画さえ分からなかったくらい。和紙の水張りとか、膠(にかわ)の扱い方とか、金箔の貼り方とか、何も知らなくて、自分の同級生に全部一から教えてもらっていました。

修士1年のときは和紙に描いていて、その頃からずっと女の子を描くのが好きだったんですけど、なかなか柔らかさが出なくて悩んでいました。

でも修士2年の時にすごく良い出会いがあって、それが上村松園です。松園のことを青木芳昭先生に聞いたら、松園の作品の基底材は和紙ではなくて絹布だと教えてもらって、「高さんも絹を試してみたら」と。絹は透けているので、表だけでなく裏にも描けるんです。表の色の濃さと裏の色の濃さが違って出るので、色彩の表現にレイヤーが出来て良かった。青木先生からは他にも、彩墨という鮮やかな墨について教えていただいて。私の絵には彩墨でしか出せない鮮やかな赤色が欠かせないんです。

恩師の青木先生と共に、松園も私にとっては先生みたいなもので、松園の作品は自分の博士での研究にも繋がっていきました。私は美人画の技術面は松園が一番すごいと思っていて、特に艶感が絶妙な肌色と、髪の生え際をぼかすコントロールがちょうどいいんですね。松園の白肌と生え際のぼかしは私の作品でもずっと取り入れていて、一番見てほしいところです。

《倒福》

2019

S50

絹本著色、古墨、彩墨、朱、本金泥

Photo:大河原光

–

台湾の新年には「福」と書いた赤い紙を上下逆さに家の門に飾る「倒福(とうふく)」という文化がある。「逆さ=倒」と「到来=到」は共に「dao」と発音し、「来福」を意味する。この作品では、逆さであることに捕らわれず2つの「福」の文字が描かれ、誰にでも幸福をもたらすことを表している

《孤娘》

2020

H910mm x W455mm

絹本著色、古墨、本金泥、本朱

Photo:大河原光

–

台湾では、父方の血縁を基礎とする父系制の根強さゆえに、未婚のまま亡くなった女性は生家では祀られず、「孤娘(グーニャン)」と呼ばれる怨霊になると考えられている。人々は「姑娘廟」というお寺で彼女たちを祀る。近年、台湾ではこうした祭祀が、女性の社会進出や地位向上に伴い評価されてきている

———高さんにとって異国である日本の要素はどれくらい重要なのでしょうか。

最初は浮世絵だったんですけど、日本の絵は日本で絵を描きたいと思ったきっかけなので大事ですね。やっぱり日本の作品が好きなんで。他にも中国の古い絵画も好きだし、台湾の文化も好きだしということで、どれか、ということでは無くて全部混ぜたくて、同じ作品の上にあるんです。

修士の頃はまだ台湾の伝統的な要素だけで作品をつくっていて、今のように日本の妖怪などの要素を入れるようになったのは本当に最近、博士2年に入ってからですね。

《冥婚》

2020年

H1800mm×W900mm×2、立体作品

絹本著色、古墨、彩墨、藍墨、本朱、裏金箔、赤い糸

Photo:大河原光

———京都府新鋭選抜展にて毎日新聞社賞を受賞した博士1年時の作品、《冥婚》はまさに台湾の伝統についてフォーカスされた作品だと思います。

「冥婚(めいこん)」とは台湾の風習で、生者と死者の結婚のことです。女性が未婚のまま亡くなると、遺族が遺髪を赤い封筒の中に入れて道端に置きます。だから道端に置いてある赤い封筒はみんな絶対拾いません。拾った人は死者と結婚しないと運が悪くなるから。

この作品では、絵は封筒の形を模した木枠に対に収まっていて、真ん中には糸が張られています。赤い糸と一緒に張られている黒い糸は封筒の中の遺髪を表しています。

Photo:大河原光

———絵と共に描かれた文字は何でしょうか。

これは吉と吉を組み合わせた「囍(シュアンシー)」という台湾の結婚式で使われる縁起がいい文字で、描かれたふたりの結婚を示しています。

私の作品だと冥婚をしているのはふたりとも女の子です。昔は女の子は封筒を拾っても大丈夫だったんです。法的に同性は結婚ができなかったから。でも、今は台湾では同性婚ができるようになったので、女の子が拾っても危ないんじゃないかなと。同性の冥婚がいいとか悪いということではなくて、正解はないんだけれど、同性の冥婚もあるということを描きました。

———2022年の12月には京都と東京で展示をされましたね。

《門神 − 神荼・鬱塁》

2022年

H1640㎜xW868㎜

絹本著色、古墨、混合墨、彩墨、本金泥、錫泥

《門神 − 宮娥》

2022年

H1640㎜xW868㎜

絹本著色、古墨、混合墨、彩墨、岩絵具、本金泥、錫泥

–

「刻苦光明」

青木芳昭、高資婷、丹羽優太

企画監修:金島隆弘

2022年12月3日(土)〜12月20日(火)

東福寺塔頭 光明院

京都での展示は東福寺の光明院で行いました。大学院の同期の丹羽優太君と青木先生との3人展で、私は神様のために鬼を捕まえる台湾の門神、神荼(しんじょ)・鬱塁(うつりつ)と、同じ門神ですがこちらは縁起がいい神様とされている宮娥(きゅうが)を描きました。光明院の中庭にある三尊仏を表した三尊石組の話を聞いて、そこから台湾の門神を連想しました。実際の中庭の石組と、奥の部屋に展示された青木先生の作品にある石組を守るように、それぞれの門神が描かれた襖絵になっています。

《冷宮》

2022年

F10

絹本著色、古墨、錫泥、岩絵具、朱、混合墨

Photo:大河原光

–

「山本有彩・高資婷 二人展」

2022年12月9日(金)~12月17日(土)

ぎゃらりぃ秋華堂

東京の展示は山本有彩さんとの2人展で、ふたりとも松園作品のオマージュで構成しています。私は松園の《花がたみ》という、天皇に愛されているのかどうかが分からず、狂人のようになってしまった照日という女性が描かれた作品と、冷宮(れいきゅう)という、中国の皇帝の寵愛を受けられなくなった后妃が生涯閉じ込められた場所を重ねています。私はまだ人間の妖しさを描いたことがなかったのでチャレンジしてみました。描かれた后妃はまだ冷宮に閉じ込められたばかりで、服はまだ綺麗だけど、髪は整えられていなくて、少しずつ狂人になっているところです。外には中国の妖怪がいて女性の精神が弱るのを伺っているんです。

———《冷宮》は肌の塗りの立体感や衣服の精緻な描き込みが更にアップデートされている印象でした。

狂人は体温が高いということで、温かみのある肌色と、位の高い女性の服の高級感と重さを表現する厚塗りは特に意識しました。墨の中に膠を入れて艶を出す、松園もよく使う「艶墨」という技法を用いて、昔の女性が使っていた髪油も表現しています。写真だと伝わりづらいのですが、部分的にキラキラと光って見えるところは、塗っていると手が痛いくらい粒子の荒い絵の具を使っていて、今年から試している表現です。

———高さんの美人画は、古いものを正当に継承しながら、未知なるものにどんどん変わっていく可能性を感じます。これから描いていきたいものを教えてください。

これからは妖怪を減らしたり、もっと違うものを探してみたいですね。今は犬を描きたいかな。円山派の犬を取り入れた作品をもっと描きたいです。

あと最近、中国の絹を試していて。日本の絹は均一な正方形の穴が空いていて、でも中国の絹は穴がひし形で、滲みの出方も随分と変わって面白いなと思います。

妖怪を描かなくなっても、色んな歴史を運用したり新しい材料を試しながら、自分らしい、普通じゃない美人画を描いていきたいですね。

取材・文 辻 諒平

2022.11.22 オンライン通話にてインタビュー

2022.12.10 ぎゃらりぃ秋華洞にてインタビュー

高 資婷(こう・つてい)

1992年台北生まれ。日本の美人画、なかでも上村松園の専門的研究を踏まえて、現代美人画を描く。日本や台湾の故事・怪談などをモチーフに取り込みながら、日本美人画の技術をベースに、新しい時代の透明感のある美人画の世界を追求する。表層的な感覚ではなく、深い思考と日台の歴史への敬意が彼女の世界を立体的にしている。

(ぎゃらりぃ秋華洞Webより)

https://www.instagram.com/kao.tzuting_art/

ライター|辻 諒平(つじ・りょうへい)

アネモメトリ編集員。美術展の広報物や図録の編集・デザインも行う。主な仕事に「公開制作66 高山陽介」(府中市美術館)、写真集『江成常夫コレクションVol.6 原爆 ヒロシマ・ナガサキ』(相模原市民ギャラリー)、「コスモ・カオス–混沌と秩序 現代ブラジル写真の新たな展開」(女子美アートミュージアム)など。