(2021.12.12公開)

株式会社電通のクリエーティブディレクター/アートディレクターをつとめる八木義博さん。20年にわたり広告やブランディングに携わり、国内外の広告賞を複数受賞している。2020年にはJR東日本の“行くぜ、東北。”キャンペーンが、“世界で最も受賞が困難なデザイン・広告賞”といわれるD&AD賞の特別賞Collaborative Awardをアジアで初めて受賞した。効果的かつ高い評価を受ける、広告やブランディングの秘訣とは何なのだろうか。その根底にあるものを、これまでの経緯を交えて伺った。

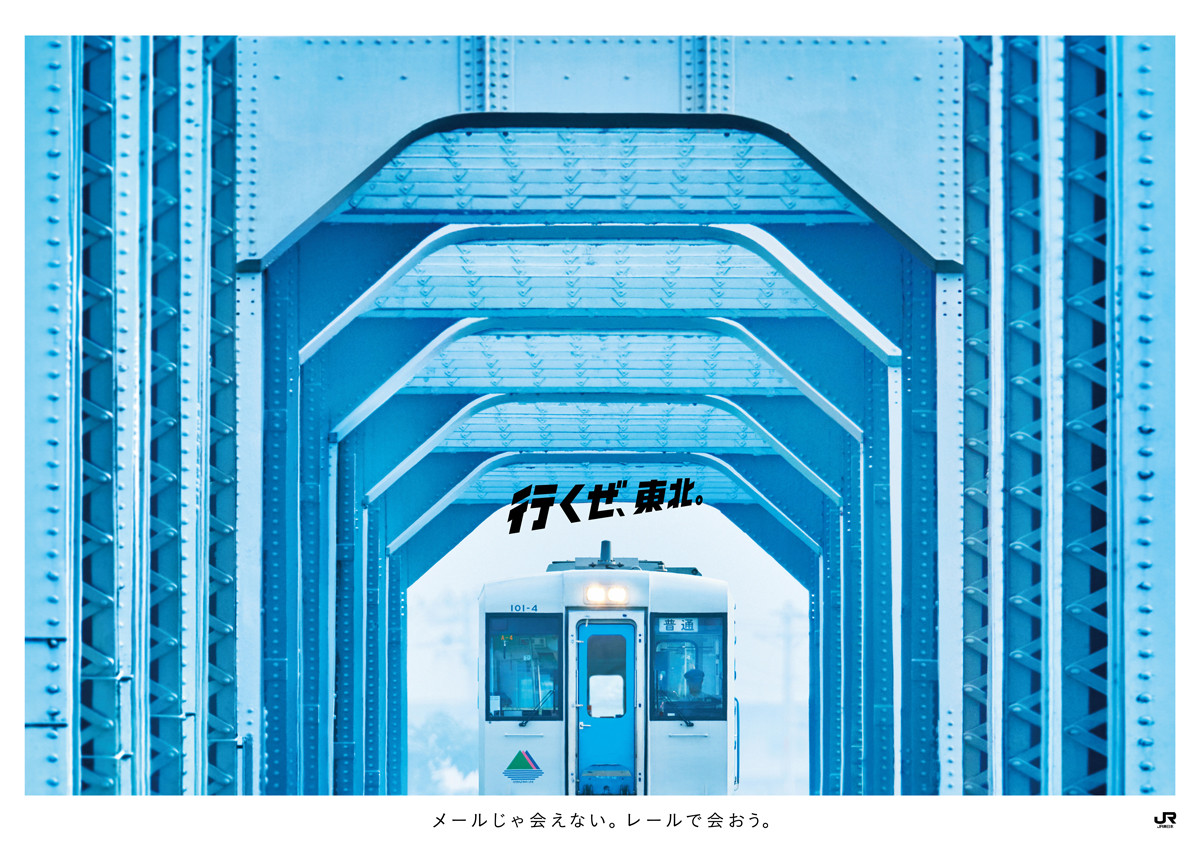

“行くぜ、東北。” JR東日本(2011年)

——— “行くぜ、東北。”キャンペーンを手掛けた経緯を教えてください。また初めに発表した新幹線のデザインが印象的ですが、ここにはどんな意図を込めたのでしょうか。

JR東日本の“行くぜ、東北。”は2011年、東日本大震災が起こった年にはじまりました。もともとはその前年の2010年に、“MY FIRST AOMORI”というJR東日本のキャンペーンをやらせてもらっていたんです。これは新青森駅という東北新幹線の駅が開業したことに合わせたキャンペーンでした。

そして2011年は“MY FIRST AOMORI”のセカンドシーズンとして、広告を計画していましたが、ちょうど年度が切り替わる3月に震災が起こってしまいました。当然、新幹線はストップしますし、何より現地がひどい状況になって宣伝している場合ではなくなりました。

その数ヵ月後に新幹線が一部復旧し、クライアントとディスカッションをする中でやはり最大の復興支援というのは実際に行くことだと。そして広告でそれを支援することはできないかということで生まれたのが“行くぜ、東北。”キャンペーンでした。

JRらしからぬデザインになったのは、食べ物や温泉をアピールしている状況ではなかったですし、東北に向かう新幹線がヒーローのように感じたからです。まるで宇宙戦艦ヤマトが、イスカンダルに地球を救う装置を取りにいくようなイメージです。実際に被災地の復興には、物資やひとを運ぶことが欠かせないですよね。

“行くぜ、東北。” JR東日本(2014年)

———そうだと思います。それから10年もキャンペーンが続いてきた理由は何でしょうか。2年目からローカル線を前面に押し出したビジュアルになった理由もお聞かせください。

そのときどきの状況に応じて、広告の内容を手を変え品を変え続けていった結果、10年という長いおつき合いになりました。

ただ、“行くぜ、東北。”というメッセージは変わっていません。最初の年にそれを宣言し、その後はローカル線をメインのビジュアルに据えた旅の訴求にかわっていきました。JRが旅をアピールするなら新幹線がよさそうですが、実はローカル線にこそ魅力があると思ったんですね。東北の6県にローカル線が網の目のように行き渡り、さまざまな色やかたちの列車が、美しい風景の中を走っています。地元の方には当たり前の光景ですが、あらためて外からみるととても魅力的に映ります。

例えばディズニーランドには、そこにしかない乗り物があって、乗ればその世界に浸って楽しめますよね。東北を行き交うローカル線の列車も、アトラクションの乗り物のように、ひとを惹きつける魅力を持っていると思います。

“行くぜ、東北。” JR東日本(2016年)

———たしかにローカル線が写る風景には、その土地ならではの魅力を感じます。そうした“ならではの魅力”を伝えることが、八木さんが理想とする広告なのでしょうか。

そうですね。以前はおいしそうなカニの鍋や温泉が写っていれば、それでよかったのかもしません。でもそんな広告はあふれかえっていますし、おいしいものを食べて温泉に入るなら東北である必要はなくて、九州に行ってもいいですよね。

その土地に何を求めて旅をするのか、根本的なところに立ち返るときがすでにきているんです。ですから住んでいるひとの暮らしとか価値観とか、そこにしかないものを伝えたいんですね。それが広告の原点だと思っていますし、理想ですね。

クライアントが広告を出す大きな目的は、売り上げを上げるということですよね。JRであれば、多くのひとが新幹線に乗って東北に行くことが効率的です。ですが“効率だけではひとは動かない”というのが、我々の視点なんですね。

広告はビジネスにアート性をもち込むというか、文化的な側面があると思います。そのビジネスとアート性がうまく融合した、ただ鑑賞するものでもなく、ただ商品を売り込むものでもない、ハイブリッドなものが優れた広告ではないでしょうか。

“Pocky THE GIFT”江崎グリコ株式会社(2019年)

———“ただ商品を売り込む”だけではない要素が融合したと感じる、最近のお仕事を教えてください。

ポッキーを新たにブランディングしてつくった“Pocky THE GIFT”です。ポッキーはどのコンビニやスーパーでも買える、国民的なお菓子ですよね。僕たちが生まれたときから当たり前のようにあるので、特に意識することはないと思いますが、あのかたちはすごく機能的にデザインされているんですよ。

まず、持ち手にチョコレートがついていないので、手を汚さず“ながら食べ”ができます。そして細長いスティック状なので、ポキポキと軽快に誰かとおしゃべりしながら食べられますし、器に入れると扇状に広がってどの方向からでも取りやすい。だから誰かと“たのしい時間をシェア”できるお菓子なんです。

ただ、ひとつ問題があって……これはポッキーに限ったことではないですが、多くのひとが社会人になるとお菓子から遠ざかってしまうんですね。具体的には20代前半から30代にかけてあまり売れなくなります。

———その比較的若い世代に、いかに手に取ってもらうかを考えたんですね。

そうなんですよ。ポッキーはテレビCMでもよくみかけるメジャーな商品です。以前はそれでよかったのですが、今はむしろ“みんなと同じはダサい”と感じる若い世代が増えてきたようです。同じがいいというより、自分がみつけたコンテンツをシェアしたいという欲求があるんですね。そこで自己表現のためのコミュニケーション・ツールとして、“Pocky THE GIFT”をデザインしました。

ですからパッケージには、従来のようなチョコレートのしずる感があるおいしそうな写真は載せていません。おいしそうというより“友達に自慢したくなる”、“何かいいことがあったひとにプレゼントしたくなる”、“SNSにあげたくなる”といった、自由に使える余白を意識しています。

たとえば好きなアイドルグループのカラーを選んだり、そのグループの赤色のメンバーが好きなひとには赤いものをあげたり、いろんな価値観のひとがそれぞれの理由で参加することができます。もちろん自分で食べてもいいですし、パッケージを集めるのもいいですよね。ですからいろんな種類を選びたくなる、ニュートラルなデザインなんです。

———ふつうのポッキーとは違う特別な感じがありますね。ところで、八木さんがアートディレクターになったのはなぜでしょうか。きっかけをお聞かせください。

実は子どものころ、男子新体操をやっていました。高校生のときは国体の選手だったんですよ。でも大学進学を考えたとき、このまま体育大学に行くのも違うと感じました。あるとき、新体操の練習をしている体育館に、レッグウォーマーの販売をしているひとが営業にきたんですね。そのひとが「自分も新体操やっていた」というのを聞いて、こういう仕事は僕にはとてもできないと思いました。

だったら好きなことをしようと考えて、思いついたのが絵を描くことだったんですね。新体操をはじめてから描かなくなっていましたが、小さなころは絵を描くのが好きだった、というより好きだと思い込んでいました。そこで進路を大きく変えて、京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)に入学しました。

ところが大学に入ると、自分とはレベルの違う絵のうまいひとがたくさんいるのを目の当たりにして。絵を描いていこうとは思えなくなって……「絵を描くのが好きだと思い込んでいた」といいましたが、このときに気がついたんですね。

そのころに受けた授業で、計画性をもってデザインやアートを駆使し何かを成し遂げるアートディレクターという職種に出会ったんです。自分が絵を描かなくても、イラストレーターやカメラマンの才能をディレクションしてものをつくるのは面白そうだと思いました。

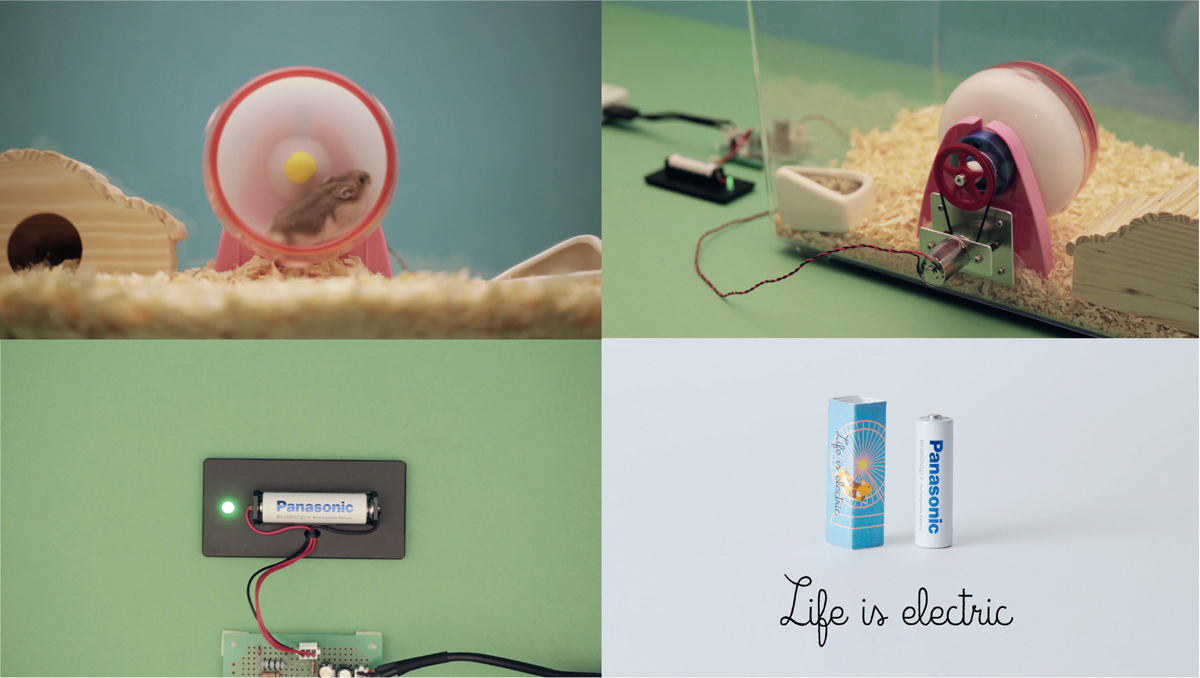

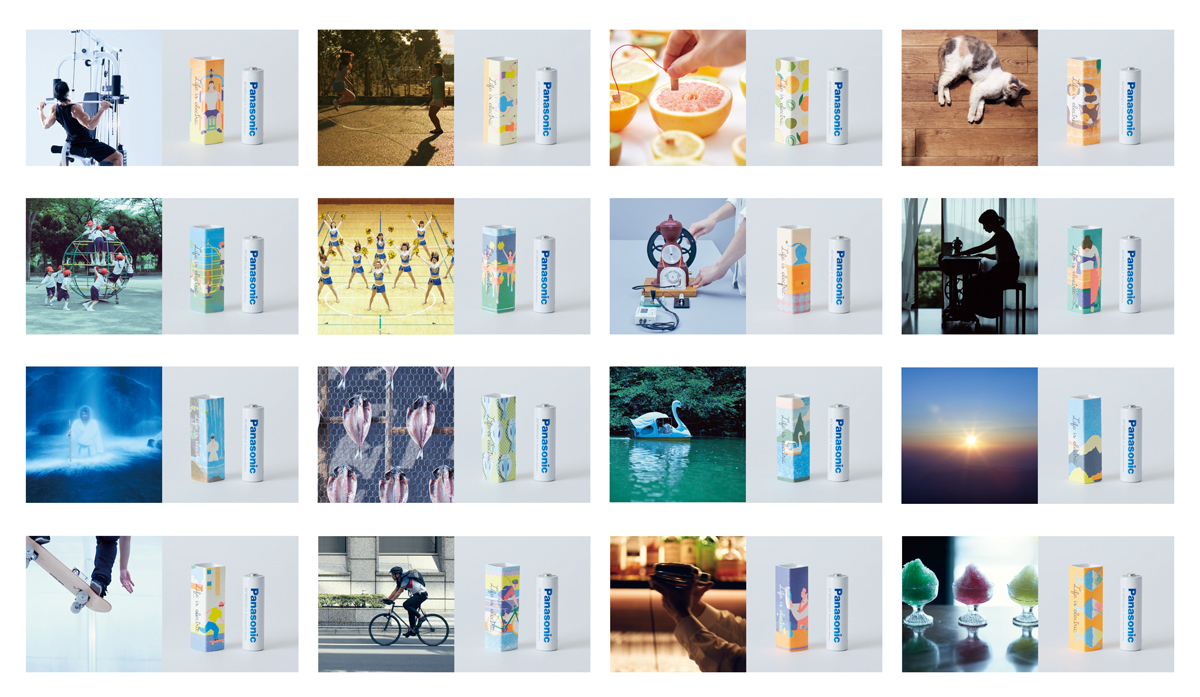

パナソニック株式会社“LIFE IS ELECTRIC”(2016年)。繰り返し使える充電池、エネループに異なる方法で発電した電気をため、21本の電池を作成。ハムスターの回し車をはじめ、さまざまな運動や化学反応が発電に用いられている。二子玉川 蔦屋家電にてライフ・イズ・エレクトリック展が開催された。八木さんがクリエーティブディレクションとアートディレクションを手がけた。第63回カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル、デザイン部門グランプリ受賞

———その後、大学を卒業し電通に入社したのでしょうか。

実は電通は就職試験で落ちてしまったんです。はじめは京都のデザイン会社に就職しましたが、アートディレクターになりたい気持ちは変わらず、電通の京都支社で派遣社員として働きはじめ、のちに契約社員になりました。

そこで当時の上司から「自分がどれだけ頑張っているといっても、ひとには伝わらないから、客観的な評価を目にみえるようにしろ」ということをいわれて、広告のコンテストに応募するようになりました。

朝日広告賞とか毎日広告賞とか、いろんな賞に応募しましたね。土日はその課題に時間を費やしていました。トイレの中に課題の紙を貼って、1分でも無駄にしないようにして、睡眠時間もぎりぎりまで削って……ということをやって、いくつかの賞を受賞することができたんです。そうすると「京都に面白いやつがいる」ということになったようで、大阪に異動になり、やっと正社員になることができました。

そんな経緯があるので、進路について学生に話すときは「一度就職試験で失敗したからといってあきらめる必要はない。目指す業界にいて、努力を続ければ道は開ける」といっています。

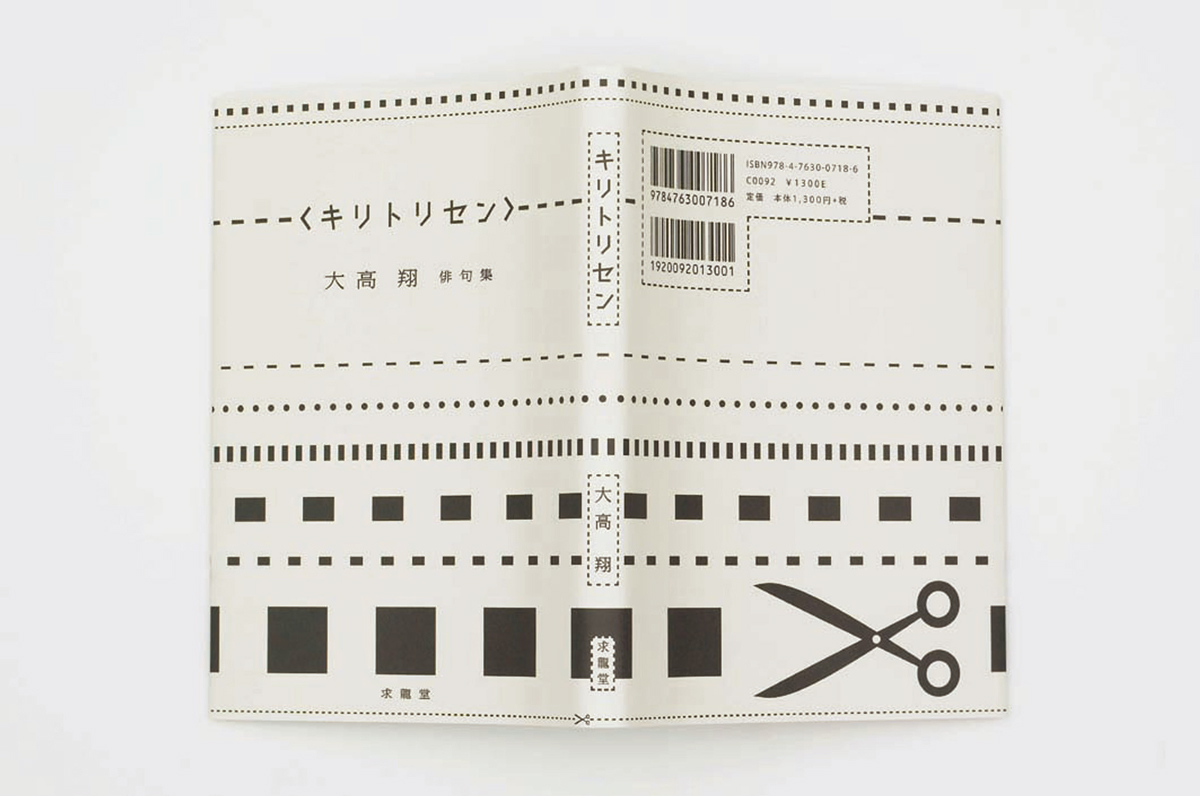

大高翔『キリトリセン』求龍堂(2007年)

———電通の正社員になるまで紆余曲折あったんですね。それからはじめて手ごたえを感じたお仕事について教えてください。

電通の京都支社で働きはじめた当初は、自分が想像していた広告の仕事とは全然違うものでした。消費者金融の人事広告とか、銀行のパンフレットとか。広告ですらない販促物がほとんどで、あこがれていたアートディレクター、佐藤可士和さんや服部一成さんの仕事とはかけ離れたものでした。

ですから仕事で手ごたえを感じたのは、入社してから何年も先なんですよ。手ごたえを感じたのは、俳人の大高翔さんの俳句集『キリトリセン』をつくったときです。大高さんに話をきくと、俳句の間口を広げたいという思いをもっておられました。たしかに本屋にいくと俳句コーナーはかなり奥にあって、地味にみえます。

そこから抜け出すにどうすればいいか考えました。本屋に入ってすぐのところに置いてもらいたい。でもそれは難しい。だったら本屋から出てしまえばいいという発想になりました。そこでデザインを1ページずつビジュアルを意識したものにしてつくり込み、およそ俳句集とは思えない本にしました。

広告費もイベントの費用にあてて、丸の内で働く女性が行き交う場所で展覧会を開催しました。すると「かわいいから」と俳句集とは知らずに買ってくれましたし、雑貨屋でも扱ってもらい、俳句の間口を広げられたと思います。

ただ商品のデザインをするのではなく、もっと大きなビジョンをデザインすることが大事。そういうことに気がついたターニングポイントが、『キリトリセン』を手掛けたときでした。それが後の“Pocky THE GIFT”や、“行くぜ、東北。”などの仕事につながっているんです。

![]()

“1day Menicon Flat Pack”メニコン株式会社(2012年)。無味乾燥なデザインになりがちな医療品、コンタクトレンズに「新風を吹き込もう」と、八木さんがデザインを手がけた

———その『キリトリセン』をはじめ、広告以外のさまざまなお仕事の経験が今につながっているんですね。それでは今後の目標をお聞かせください。

もう20年ほどこの仕事を続けてきましたが、僕らの武器というのは学生のときから変わっていないんです。ひとの気持ちが揺れ動く瞬間を察知する、非言語的な微妙なコンテクストというか、美的感覚が大事だと思います。

70年代ごろから続く広告業界は、ずっと普遍的な“美”を扱ってきましたが、ここにきて状況は大きく変わってきていると感じます。ですから武器の使いかたをアップグレードして、ただ商品の露出を増やすだけではなく、いろんな方向に美的感覚を広げてブランド全体をよくしていく。僕はそういうことを今までやってきましたし、これからも続けていきたいですね。

あとは、同僚や学生を含め、同じ志をもった仲間を増やしていきたいです。かつて産業革命によって大量生産の粗悪なものが出回っていたとき、ウィリアム・モリスはアーツ・アンド・クラフツ運動を提唱しました。それは作り手の創意工夫と技巧の価値を見直し、消費者の暮らしの質を問うものでした。現在も大量生産大量消費だけではない、新しい価値観が求められていると思います。私も美的感覚を磨き続ける仲間を増やし、デザイン文化の底上げの一端を担っていきたいですね。

取材・文 大迫知信

2021.10.21 オンライン通話にてインタビュー

八木義博(やぎ・よしひろ)

株式会社 電通 zero所属 クリエーティブディレクター / アートディレクター

1977年京都市生まれ。京都造形芸術大学情報デザイン学科卒業後、株式会社電通入社。Driven by Designで、ビジネス開発支援、企業・商品ブランディング、それぞれに相応しい具体的なアウトプットまで。ノンバーバルなビジュアルコミュニケーションを生かしたグローバル案件も手掛ける。

Cannes Design Lionsグランプリ、ONE SHOW Best of Design、CLIO Design グランプリ、D&AD Collaborative Pencil、Red Dot Award Best of Best、グッドデザイン賞、東京ADC賞、佐治敬三賞、JAGDA新人賞、毎日広告デザイン賞最高賞ACCデザイン部門グランプリ。Cannes Lions、One Show、D&AD、CLIO、N.Y.ADCなど審査員歴多数。東京アートディレクターズクラブ会員、京都芸術大学 客員教授。

大迫知信(おおさこ・とものぶ)

京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)文芸表現学科を卒業後、大阪在住のフリーランスライターとなる。自身の祖母の手料理とエピソードを綴るウェブサイト『おばあめし』を日々更新中。祖母とともに京都新聞に掲載。NHK「サラメシ」やTBS「新・情報7DAYS ニュースキャスター」読売テレビ「かんさい情報ネットten.」など、テレビにも取り上げられる。また「Walker plus」にて連載中。京都芸術大学非常勤講師。

おばあめし:https://obaameshi.com/

インスタグラム:https://www.instagram.com/obaameshi/