4)リスペクトが保たれる学びの場

「エモーション・ブースター・プロジェクト」もそうだが、「ただようまなびや」の授業をのぞくと、いずれも正解という定型が求められていないのに気づく。たとえば、書評家の豊崎由美は初日の講義で、「わからないこと」の重要性を語った。同じ初日の「きれい」という言葉が話題に上った古川、川上未映子、華雪の3人によるディスカッションでも、固定観念が表現活動、感情の発露へマイナスの影響を及ぼすこともあるのを知った。

2日目も、自分の言葉を獲得するための授業が朝から夕方までプログラムされた。翻訳家の柴田元幸は「文体練習」と題し、芭蕉の俳句を元に太宰治から安倍首相まで様々な調子の文章を書くワークショップを行い、豊崎由美は課題本の書評のワークショップで、小説から何が読みとれるについて参加者たちと議論を展開し、劇作家・演出家の三浦直之をゲストに呼んで、「本」と「声」をテーマにしたひとり芝居も行った。また川上未映子は樋口一葉『たけくらべ』の原文と川上の手がけた現代語訳を比較しつつ、参加者たちとともにそのオリジナルの現代語訳に取り組むなど、古典を素材にした日本語の可能性に挑んだ。

こうした自己表現を通じて、参加者が自分自身を見つめ直す「ただようまなびや」は、郡山で生まれ、大学進学のため東京へ出るまでそこで育った古川が、地元の仲間たちとともに2013年に立ち上げた。

「最初の年は、ミュージシャンなども含めてやってみたんです。音や、歌詞、ラップなんかを通して何かを届けようとする、そうしたひとたちも入れて、広義の文学っていうのを提供したいと。日常使っている言語じゃないものは、すべて文学の言語という強引な定義を自分でつくって、この学校を始めたんです」。

盟友であり、いまや「ただようまなびや」の副校長的存在でもある柴田元幸によれば、「元々演劇をやっていたひとだから、そういうことは嫌いじゃない」とこの活動での古川について話す。ミュージシャンも交えたときは、古川本人も「楽しい林間学校」のようだったと振り返る。

だが今回は「本気度が増した」と古川本人が語るように、敢えて言葉に特化した。参加者に課題を出し、担当の講師が事前に課題を読むといった負荷も課したことで、参加者のなかから辞退者も出た。だが出演に賛同した講師たちからは、いずれも並々ならぬ情熱を古川は感じ取った。

中でも柴田は震災直後から東北の地で自分なりの貢献を考え、古川たちと共闘し、「ただようまなびや」を支えてきた。

「震災があってすぐ後に、東北で朗読会をやらせてもらいたかった。お金はいらないし自費で行くからやりたいと申し出るわけですけども、そういうことを企画する力も元気も、最初はみんななかった。初めて朗読会ができたのはこの郡山でのことで、2011年の12月ぐらいだったかな。古川さんのお兄さんも駆けつけてくださったんです。自分はそんな大したことができるわけじゃないけど、何か役に立てればやりたいってことですね」。

柴田を筆頭に講師陣の真剣な取り組みをながめていると、単なるイべントという言葉では済まされない、まさに学校として機能させるのだという意気込みを感じさせる。学校長として、古川はそこにも「ただようまなびや」での意義を見出す。

「本気度は大事ですよ。教えるほうは本気であるべきだけど、教わるほうも本気じゃないと意味がないんです。お金を払っているんだから、教えてくれるんだよねって態度じゃなくて、そもそも『ただようまなびや』は無料なんだし、やっぱりリスペクトなんですよ。教えられる場を与えてもらっているというリスペクトを生徒が持たなかったら、学んで育つこともしないだろうなと思います」。

講師と受講生との間には、リスペクトがなくてはならない。そう聞くと、上下関係の厳しい封建的な教育の場を想像するが、それとは大きく異なる。前述した古川による長編小説の朗読ワークショップのように、教える側と教えられる側の共同作業的な意味合いが存在する。

2013年の第1回以来、この講師と受講生の関係が培われる様子を見てきた柴田は、言葉による表現をテーマにした今回の「ただようまなびや」が次のレベルへ上がったと感じる。

「今回が学校として、いちばんうまくいっていますね。統一感があります。それは古川さんの講師の選び方とか、どういうふうにやればまとまった流れができるってことが、どんどん洗練されてきているんだと思うんです。実際授業をするにしても、(受講生については)ほんとうに何も選考しないわけですよね。メールでクリックすれば、誰でも受けられるわけだから。生徒のレべルって、全然こちら側はコントロールできないわけです。それを思うと、すごくレべルが高いと思う」。

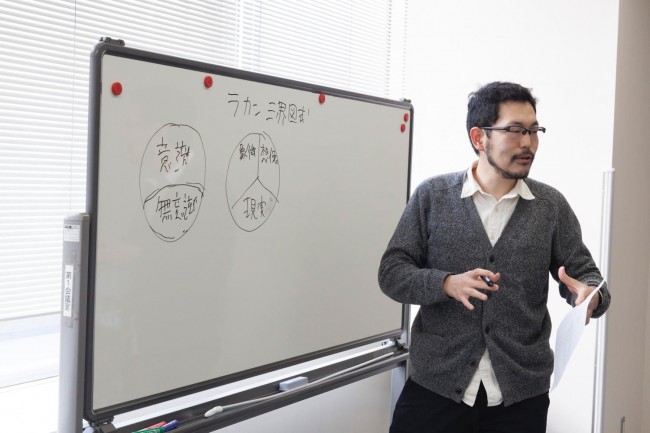

柴田元幸

11月29日(日)のプログラムより(その1)。(上)「翻訳「文体練習」」。翻訳の「創造」的な面を実感できるよう、お題を出してさまざまな翻訳を試みた / (中2点)華雪「「息」を書く」。文字としての「息」の象形や意味を知り、そこから発想して自身の思いや考えを「息」という字に込めて書いた / (下)開沼博「批評を書いてみる」。テーマは自由、事前に書いてきてもらった批評文をみんなで批評し合った