2)クラフトフェアとの新しい関わり1 工芸の五月

2007 「工芸の五月」始まる。

「クラフトフェアまつもと」の話に戻るが、年々膨れあがるフェアの一番の問題は駐車場だった。この時点では、行政からは助成金をもらわずにやっていたから、駐車場や警備員を確保することは予算的にも難しかった。こうなると、存続自体が危うくなり、フェアの質を問う以前の話になってくる。

三谷さんは新しい運営メンバーに交代した後、フェアを継続していくために、社会とどのように接続し、どうしたら時代に合ったかたちで届けられるか考えていた。

——「クラフトフェア」はかなり全国的な催しとなっていたのに、地元のひとはけっこう知らなかったんだよね。それに「クラフト」という言葉もね。フェアをやってるときにタクシーに乗ったら、運転手さんに「クラフトっていうのはなんだい?」と聞かれたこともあった。工芸とか民芸と言えばわかるけど、クラフトと言っても誰もわからないんだな、と。

もう20回以上も回を重ねた大きな催しが、松本のまちとはあまり関わりを築いてこられなかったこと。さらに、「クラフト」という名前も、一般からは遠かったことに、三谷さんはあらためて気づいたのだった。

駐車場問題、そして地域と工芸の関わり。そのことを考えると一団体で開催するのではなく、もっと開いて、まちなかに催しを展開し、より多くの地域のひとと関わり、理解を得るようなやり方に変えていかなければ、と思った。それに民芸とクラフトの間に垣根があって、小さなまちで背中を向け合うようなことも解消したかった。だから、そのどちらも含む言葉として「工芸」を使おうと思ったのだった。松本にとって工芸はアイデンティティのようなものだと思うから、それを地元の人たちが自覚し、「工芸のまち」という認識を持ってもらえるようになればいい。そして、生活から生まれるものづくりがより多くのひとに伝わっていくといい。

「工芸の五月」*はこのようにして始まった。

‥‥‥「工芸の五月」は、あがたの森から出て、地域と一緒に「工芸の町」を作り上げていこうというものです。イベントの日だけ「工芸の町」というのでなく、いつ訪れても「工芸」が楽しめる町を作っていく。他県から見れば松本は工芸の盛んな町、という印象が得られているのに、地元ではそれがまだ自覚されていない。折角の地域の財産を生かしていきたい、そう思ったからでした。(『三谷龍二の10センチ』より)

さっそく、松本市の公立の美術館や博物館を始め、市内のギャラリーやショップなどに声をかけ、5月のひと月を通して、さまざまなワークショップやイベントを企画し、組み立てていった。

たとえば、2009年には飲食店で酒器の展示をして、酒蔵ツアーとお蕎麦の会を開くなど、親しみやすい催しを展開した。また、暮らし系の書籍を多く発行する出版社「アノニマ・スタジオ」の本と、新潟で地場産業を中心にデザイン提案から販路の開拓までを手がける「エフスタイル」*の雑貨を展示販売したり、三谷さんが親しい金沢のガラス作家・辻和美さんを呼んで、インスタレーションの展示をしてもらうなど、外の目線も取り込みながら、まちで広がり、まちから広がることを試みていったのだった。

ちなみに、このころは「工芸」もまだ、一般には特定のイメージが強かったと思う。技術を持った職人が、超絶技を駆使して制作する、自己主張の強い陶器や漆器。装飾的な趣で、暮らしに添った実用品からは遠かった。

そことは一線を画し、「使いやすく、シンプルな道具」を指すものとして「工芸」を用い始めたのは、この「工芸の五月」だっただろう。ただ、三谷さん自身は、クラフトや工芸といったジャンル分けにこだわっていたわけではない。

——自分がやっていることに対しては、クラフトとか工芸という垣根はないんだよね。僕が木工を始めたころは、ブローチの道売りなどをやっていたので、工芸とかクラフトというよりは雑貨の感覚だった。ちょうど、奈良の「くるみの木」とか、東京の「ファーマーズテーブル」とか、80年代の前半は生活道具を扱う雑貨店ができて、器なんかを置くようになったじゃないですか。それまでは工芸店にしか置いていないような器を雑貨店が扱うようになって、捉われない感じがあったし、垣根を取っていくことが大事だと思った。工業製品のガラスのコップと工芸製品、作家の器が並んでいることがすごくよかった。自分たちの生活感覚に合ってたんだよね。カテゴリーで分けないで、いいものはいい。

いいものはいい。そのことをより伝わりやすくするための「工芸」であった。

「工芸の五月」2014年の展示会場のひとつ、池上邸。水路近くにある趣深い建物だ。「未草」の小林寛樹さんによる「方舟展」が開催されていた

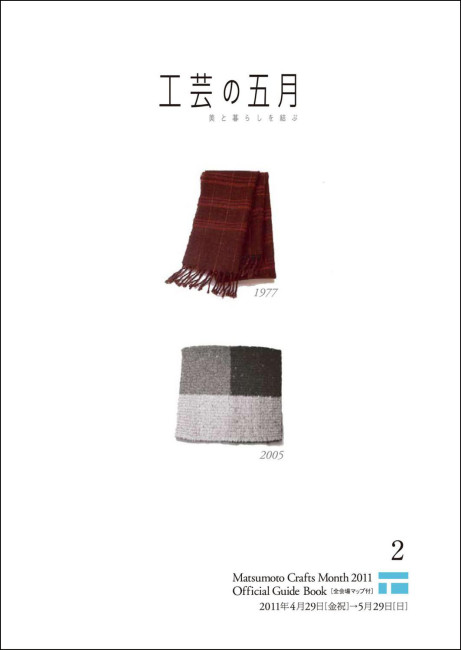

冊子『工芸の五月』は初めは地方誌『日和』と共同で.その後は毎回発行している

2007年スタートの5月ひと月にわたる工芸イベント。“五月の松本は工芸の街”をキャッチフレーズに参加ギャラリーなどでの企画展、ワークショップなどを行う。

* 本誌2013年4、5号で特集している。