3)考え方を変えるために、実践を変える

ナオミ・ブリアールさん1

■サステイナブル・ファッションを牽引する

ロンドン芸術大学は芸術教育全般において「気候変動と社会正義(Climate, Social, Racial Justice)」への対応を原則化した。このフレームワーク作りをおこなったのがLCFのサステイナブル・ファッション・センターだ。同センターはファッションとテキスタイルをめぐる持続可能性についての研究、教育、知識交換(産業界、政策立案、コミュニティとの協働)を目的として、2008年に創立された。設立者は現所長のディリス・ウィリアムズ。彼女はかつてファッションブランド「キャサリン・ハムネット」でデザイナーとして働いていた経歴を持つ。キャサリン・ハムネット本人は1980年代に反戦・反核を唱えたTシャツを発表するなど、社会問題への積極的な発言で知られるデザイナーだ。ディリスさんがLCFで教えていたとき、環境に関連する問題について大学が教育をするべきだと学長に直談判したところ、「それならあなたがセンターを立ち上げなさい」と学長に言われ、センターの設立が認められることになったという。その研究所にはヘレン・ストーリーのようなファッションデザイナーや前衛アーティスト、サンディ・ブラック、ケイト・フレッチャー(その後、デンマーク王立大学に転出)のような研究者が参集し、これまで多くの研究、シンポジウム、出版、プロジェクトが積み重ねられてきた。また教育、知識交換(外部企業との協働)の部門があり、学生やブランドとも活動を展開してきた。今やセンターはイギリスだけでなく世界の研究・教育を牽引しているといっても過言ではない。

CSFのフィールドデイのようす Vera Vonikova ⓒUAL, 2025

■センターが目指しているもの 実践、プロセスの重視

私はセンターが研究や教育にとどまらず、産業、社会、政治にもかかわる多面的な活動をしていることに魅力を感じた。どのように運営されているのか、何を目的としているのか、戦略担当のナオミ・ブリアールさんに話をうかがった。

ナオミ・ブリアールさん

———あなたは戦略責任者(Head of Strategy)ですが、その仕事の内容を教えていただけますか。

私はセンターの戦略的方向性を統括しています。これには大学内部(他の学部や他のカレッジとの関係)や外部との関係、資金提供者への報告、センターの意思決定などが含まれます。重要な役割の一つはスタッフのリーダーシップで、20人のチームがありますので、皆が批判的な取り組みと思慮深い実践ができ、最良の仕事を行えるような環境づくりに取り組んでいます。

私は言語学者で、インクルーシブで文化横断的な働き方に関心をもっています。以前は大学の国際産学連携の仕事に携わっており、そのときからセンターに関心がありました。このポストに応募した当時、新しい戦略の策定が必要でした。私は、センターはどうあるべきか、また他のファッションやサステイナビリティ関連の組織とどう違うのかについて、さまざまな人の考えを聞き、理解するという挑戦に魅力を感じたのです。センターのフレームワークから出発しつつ、活動を社会的公正や地球環境の限界という文脈に置いて、そうして2020〜2025年の戦略を策定しました。

———16年間で多くのプロジェクトを手がけ、数々の研究成果を問い、この分野では世界で最も生産的なセンターではないかと思います。その秘訣はなんでしょうか。

私たちには専門性の明確さと、どのような変化をもたらしたいのかという明瞭なビジョンがあります。現在、サステイナビリティは大きな注目を集めており、毎週のように新しいコンサルタント会社が立ち上がっていますが、私たちは大学に属していて、実証的な研究に基盤を置きながら、次世代のデザイナーや実務家に直接アクセスできる立場にあります。彼らは将来ファッションやサステイナビリティの分野で新しい仕事をつくっていく人たちです。また、私たちは産業界やブランドとも協働しており、現状を把握しつつ他の大学との分野横断型の研究も行っています。教育・研究・知識交換を同時に行っているという多角的なアプローチこそが、私たちをユニークな存在にしています。

私たちはサステイナビリティは「実践、プロセス」にこそあると考えています。もちろん「どのように作られ、誰が作り、どんな素材か」は重要ですが、サステイナビリティの実践――製品をどう扱うかが重要です。例えば安価であまり質の良くないセーターであっても、大切に扱い、修繕し、世代を超えて受け継ぐなら、それは持続可能とみなせます。私たちが注力しているのは、こうした「実践」なのです。

現在のシステムの中で、誠実さを保ちながら何ができるかを試すのは本当に難しいことです。サステイナビリティがマーケティングの道具として使われることもあります。残念ながら、サステイナビリティという言葉の乱用や「グリーンウォッシング」が大きな問題となっています。例えば、ブランドが「コンシャス・コレクション」を掲げながら、その一方で持続不可能な慣行を続ける事業によってそのコレクションが資金提供されている、というケースです。

極端な例ですが、ある英国の大学の素材科学者から衝撃的な話を聞いたことがあります。リサイクル素材(ヴァージン素材よりも環境に優しいとされる)への関心の高まりを受け、中国のある工場では、飲料を一度も詰めていないPETボトルを製造し、そのまま粉砕してポリエステル生地にしていたのです。こうすることで「PETボトルから作られたリサイクルポリエステル」と称することができるのですが、実際には一度も他の用途で使われたことのないボトルだったのです。

私たちはブランドや企業と協働するとき、しばしばデザインチームと作業します。なぜなら、デザインにはサプライチェーン全体や消費後にまで影響する意思決定が含まれているからです。使用後に衣服を容易に解体できるように考えること、リサイクルのしやすさ(たとえば異なる素材を混ぜないこと)、あるいは修繕可能性といった点に配慮することで、それぞれの衣服の「最初の寿命」を延ばすためのデザイン上の判断がなされます。私たちがデザイナーにゼロ・ウェイストのスカート(布の廃棄が少なくなるように工夫されたパターンカッティング)を作るための知識や能力を示すと、デザイナーは「自分にもできることがある」と実感します。こうした体験が、彼らの実践を変え、やがては考え方そのものを変えていくのです。

私たちが本当に変えたいのはシステムですが、システムを変えるのは私たちではなく、ファッションで働く人びとです。デザイナーや産業界、学生、研究者に知識・スキル・能力を与え、変革の主体になってもらう。それが私たちの役割です。主体性を発揮できる条件を整え、意識変容を促してきたことが、私たちの成功の一因だと考えています。

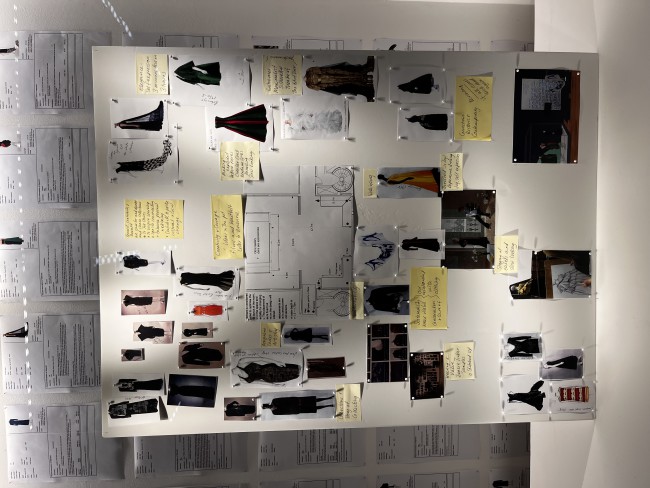

学生のリサーチ・ウォール。サステイナブルという書き込みもある