5)物語ることの力

——無鄰菴の展示の映像の中で、惠谷さんの「物語れるようにならないといけない」という言葉が印象的でした。その言葉に込めた考えを、教えていただけますか。

研究者が論文に書く言葉で話しても、その分野の身内にしか伝わらない。それを何度も経験してきました。調査から分かった事実と事実の間をつないでナラティブにすることで、人の心の中に埋め込まれる種のような価値になるのではないかな、と。

——疏水ツアーのときに、惠谷さんの語り方には、背後に人の営みや振る舞いが感じられるように感じました。たとえば南禅寺の山門に差し掛かったとき、その場所の木々のなかにある白檀という香木の話をされていました。今は桜や紅葉を見に観光に来るけど、それは近代以降の話であって、江戸時代にはむしろ香木を愛でてめぐる人がいたと。そういう人たちの姿が思い浮かぶなあと。知識として「なるほど」と思えるだけでなく、絵がイメージできるような気がして、人に言いたくなってしまうような。

会ったことはないですが、その人たちの活動が愛おしいのでしょうね。さきほど北山杉や宇治茶の隆盛について、少しネガティブにお話しましたが、でもそれに一生懸命取り組んでいる人たちのことも大好きなんです。生き方そのものが目に見えるものとして立ち現れているので、ついお話ししたくなってしまうのかもしれません。

——惠谷さんは鳥瞰して全体を見渡しながら、その地域で暮らしている個人にも寄り添われますよね。引き裂かれるような感じもあるのではないかと思うのですが。

葛藤があるのは事実です。でも生きるって単純ではなくて、複雑なところが面白い。単純なことであれば興味を失って、もうやめていたかもしれません。解決できないからこそ続けたいと思うし、その先に次の問いが立つことを愉しみに活動しているのだと思います。

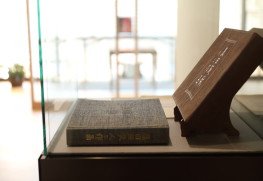

時代が変われば、見られるものも変わる。惠谷さんの解説から、時々の風景をつくってきた人たちに対する思いが伝わってきた