1)言葉に頼らないプロジェクト

「Water Calling」は「水」という一つのテーマに対して、多面的なアプローチを試みている。

プロジェクトが採用してきた表現方法を、最初からたどってみる。

出発点はドローイングだ。言葉に頼らず、絵を通して感覚的に表すことで、多くの人にわかりやすく伝わり、垣根を越えることができる。ダエロンさんは自身のドローイングをこう語る。

イザベル・ダエロンさん

「ドローイングというのはデザインプロセスの一部であって、デザインの意図を伝えるためのものです。そのためにリサーチをたくさんして、装置をつくるときにコンセプトを伝える段階で、ドローイングを使って背後にある文脈やストーリーを伝えるという目的があります」

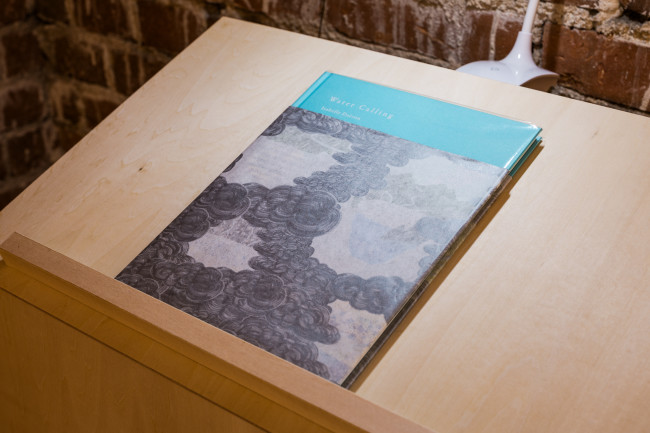

書籍の出版は、「プロジェクトを始めた当初から頭にあった」という。無鄰菴に展示されていたダエロンさんのドローイングの多くが、書籍『Water Calling——京都の地下から聞こえる音』(書肆サイコロ、2023年)に収録されている。

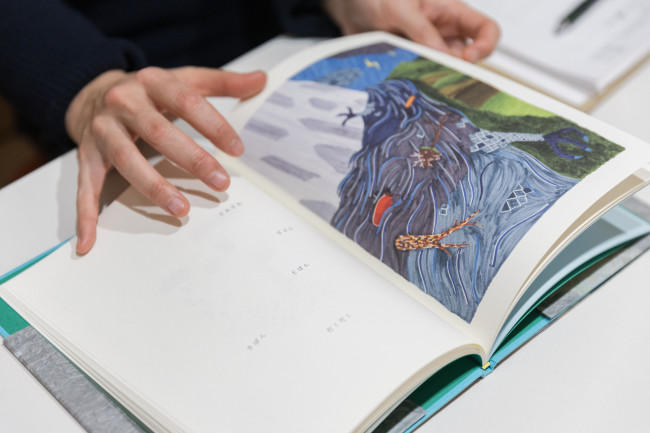

この本ならではの個性は、ドローイングの一点一点に、永井さんによる、水の音を示すオノマトペが添えられていることだ。さらさら、ざあざあ、しとしと、じわじわ、たぷたぷ、こぽこぽ、ちゃぽん。音を通して、水の動きがありありとイメージできる。

水のつながりを鮮やかにビジュアライズしているダエロンさんのドローイングは、無鄰菴での壁面の展示のように、絵のみでも成立しそうにも思う。あるいは言葉を添えるとしても、キャプションや説明ではなく、どうして「オノマトペ」だったのだろうか。そのことを永井さんに聞いてみた。

永井佳子さん

「ドローイングにオノマトペを組み合わせようと、最初から決めていたわけではないんです。まずドローイングが完成したとき、それぞれをつなぐ何らかの物語が必要だと思いました。

ところが、地層が形成される数億年前から、時代を下りながら人間と水との関わりを描いていくと、今私たちが生きる時代に近づくほど、1000年、100年、数年と、時間のスケールが短くなっていきます。水を軸に何かを語ろうと思うと、その壁にぶつかりました。人間が作った時系列で物語を作っても、うまくいかないと感じたんです。

とはいえドローイングを1枚ずつ言葉で説明したいわけではない。試行錯誤のなかで、むしろ言葉を介在させるのではなく、オノマトペを使うことにしました」

この書籍も含め、プロジェクト全体の印刷物をデザインしているグラフィックデザイナー・サイトヲヒデユキさんの言葉も、永井さんが音を切り口にするヒントになった。本をつくる際にサイトヲさんは、「地層ができたときってすごい音がしていたと思うよ。人間が聞こえないような音がしたと思う」と話していたという。

永井さんはこう続ける。

「言葉は人間が作ったものです。だから自然の視点から何かを語るときに、言葉を介在させようと試みると、上手くいかないということに気がついて。そう考えたときに、オノマトペがひとつの解決策になりました。言葉が時を超えてくれました。

紙も本も人間がつくったもの。人間の軸で自然現象を表現しようとすると、上手くいかない。それは今回のプロジェクトを進めながらまざまざと思い知らされました」

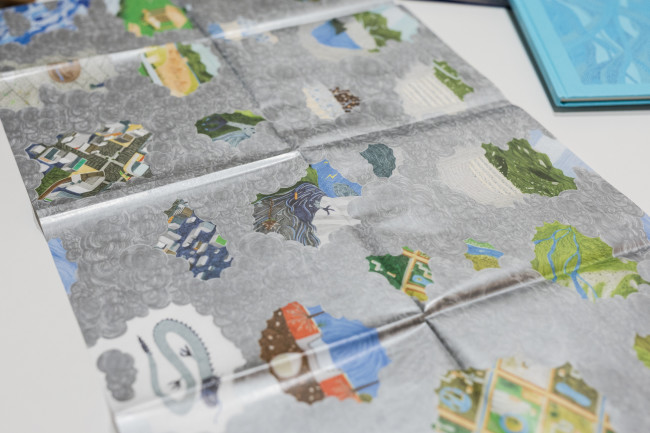

書籍『Water Calling——京都の地下から聞こえる音』。帯を外して広げると、裏面にはさまざまな水をめぐるシーンが