4)人間的であること

プロジェッティスタと、現代のプロジェッティスタ的な人々に通じる要素は多々あるが、「人間的」であることはとりわけ大きいと多木さんはいう。

———(代表的なプロジェッティスタである)ブルーノ・ムナーリの方法論を教えるワークショップがあるんですが、主宰するムナーリの弟子シルヴァーナさんにとって、ムナーリ・メソッドは、ただ何かが上手くなるためのメソッドではないんですよね。そこにいる人間に何をしてあげたら一番いいかを考えて、how to doは教えますけど、一番大事なhow to beをどこかでちゃんと言います。

人として、どうあるべきか。わたしたちはともすると、それをすっ飛ばして、how to doに振り回されがちだ。

今回の取材で訪れた方々は、多忙にもかかわらず、わたしたちを快く受けいれ、時間を割いて話を聞かせてくれた。そして、こちらの話にも熱心に耳を傾けてくれた。中でもファビオさんの、人の話を聞くことで、自分も得るもの、気づかされることが必ずある、という言葉は印象に残っている。

人として、どうあるべきか。どう生きるのか。プロジェッティスタの基本はそこにあるのだとあらためて思う。

そのうえで、多木さんはさらに、自然とのかかわりのなかでの人間、というありかたを重視している。

———本にも書きましたけど、(思想家でナチュラリストの)ヘンリー・ソローは英語のmanとcivilを使い分けていたんですね。今福龍太さんがソローのことを書かれた『野生の学舎』に出てくるんですが、「civil」という言葉は我々は今はいい意味で使うんですけど、彼は資本主義や権力主義に飼いならされている人間という意味で使っているわけです。逆に「man」は、そういうものに煩わされないで自然に根が生えて自立しているような人間のことを指します。

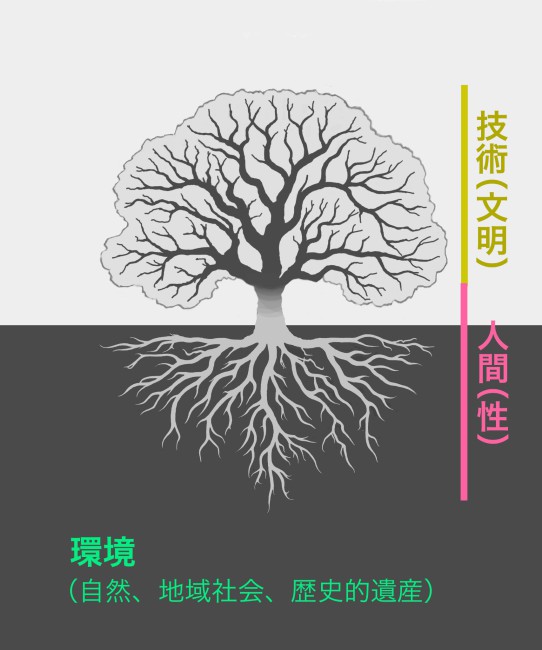

多木さんはそれを著書において「創造力の木」という図式で示している。

———この図式でいうと、civilは枝葉のところで生きている人間です。manというときには、葉っぱから地面までずっと突き抜けてちゃんと生きている人。いわゆる文化的な部分の人間的というだけでなく、自然の中に生きている人間的な部分も持っているかどうかが大事だと思うんですね。

素材(物質)と同じく、自然もコントロールしようとしたり、こちらの都合を押しつけるのではなく、「控えめ」に、ともにあること。プロジェッティスタは、エコロジーという言葉がなかった時代、サステナビリティがいわれるずっと以前から、それを実践していたと多木さんは解釈している。今なお新鮮な、まさに未来をひらく思考と価値観である。

———人に対する態度も同じです。プロジェッタツィオーネのプログラムに参加した、教育をやっている人たちが言っていたんですが、「わたしたちが控えめな創造力でやるなら、上から教えないことかな」と。学校は概念や知識を先生が教えることになっていますが、一番いいのは自分で体験して発見することなんですよね。それぞれの人が自分にとって最高の体験をできるような場をつくってあげるのがいい先生だと思うので。人に対するそういうのと、ものや自然に対するそういうのも、どこか共通してハンブルと言えるようなところがあると思います。

一人ひとりが自分を押しだすことなく、素材、人、自然を聴いて、共に生きていくこと。控えめであることは、さまざまな風通しがよくなることでもあるだろう。