3)流動的に世界をとらえる

控えめの境界線は、ものをつくるうえでは、素材に徹底して向き合い、その性質に任せるか否か、にある。

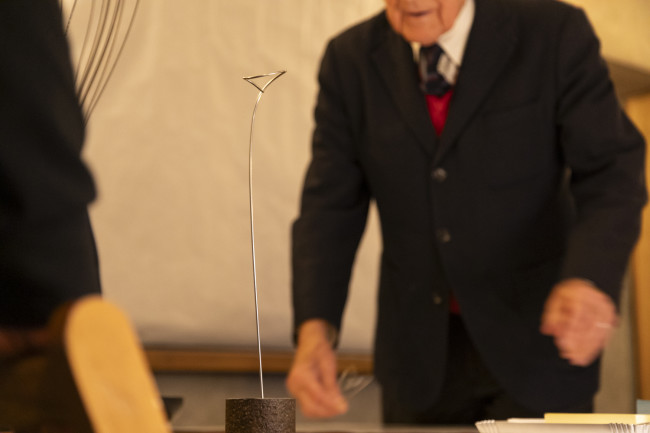

———一番わかりやすいのはカヴァリアさんのところに行ったときに、模型を見せてくれましたよね。ステンレスの一輪挿しみたいなかたちと、ピアノ線のバルーンのようなかたち。あれだと思うんです。一輪挿しのほうは、つくり手が自分のイメージをギュッと負荷をかけて押しつけないとステンレスは曲がらない。そして、このデザインはカヴァリアさんが決めちゃったらもう動かしようがないでしょう。

いっぽう、ピアノ線のほうはその性質に任せている。穴を開けただけで、どんなふうに曲がるかは彼が考えたわけではない。その差が一番大きいですよね。ピアノ線の場合は、素材自身が両端に穴を入れた条件の中で、自らをどう表現するかの現れがこのカーブです。プロジェッティスタがつくるのはこれだよね。穴を開けることだけです。

つくる前にいろいろ調べて素材を知るってことがピアノ線のほうには絶対あるんですが、自分のイメージのトレースではないんですよね。そのときにつくり手はすごく控えめな立場にいるんですよ。

多木さんは、それは素材との「対話」だともいう。つくり手の作為を入れることなく、素材の声をよく聴き、寄り添っていくこと。それは、素材とともにものをつくる姿勢でもあるだろうか。そして、そのさいにプロジェッティスタは過去の知恵や技術を参照して、緻密に、多角的に考えぬく。かたち(=結果)はその先にあるものだ。

———プロジェッティスタたちと今の我々の何が違うかっていうと、ものを見るときに、たいていの人はスタティック(静的)な目の前にあるかたちをかっこいいとかかっこ悪いとか言うわけです。プロジェッティスタたちはそうじゃなくて、ものができてくるプロセスを常に見ているんです。スタティックな状態じゃなくて、ダイナミックな状態において世界を眺めているっていうのかな。世界を変えるきっかけっていうのは、そうやって見ていれば見えてくるわけじゃないですか。

それはつまり、名詞じゃなくて動詞で世界を見るっていうこと。たとえば「サングラス」は名詞でしょ。でもその下にどんな動詞というか動作が隠れているかというと、眩しいときには目を細めるじゃない。つまり、ものの中には必ずある動詞なり動作が隠れているんですけど、ものを見るときに今目の前にあるものだけで見るのか、あるいは、どうしてこれが出てきたのか、ものを分析する視線で見るのか。後者のほうに重きを置いて、流動的なものとして常に世界をとらえることがすごく大事だと思うんです。

結果だけを見るのではなく、流れを見て、プロセスを大事にする。今の時代に一般的に求められていることとは真逆だけれど、そうでなければ見通せないこと、わからないことは数多くある。プロジェッティスタを継承するような人々は、そのことを自覚的に実践している。効率や費用対効果で得られることとは別の次元だ。