3)とこなめ陶の森資料館と陶芸研究所 2人の作り手

明さんの父・鯉江良二は、スケールの大きい、型にはまらない作家だった。

1938年常滑市に生まれ、常滑高校窯業科を卒業、タイル工場に5年勤めた後、1961(昭和36)年に開設された常滑市「陶芸研究所」に入る。

前回も少しふれたが、常滑市の「とこなめ陶の森」は、資料館・陶芸研究所・研修工房の3施設からなる。最初に設立されたのは陶芸研究所で、開設資金は伊奈製陶(現(株)LIXIL)の創業者であり、初代常滑市長の伊奈長三郎による。産業としての陶だけではなく、陶芸の芸術性によって陶業も磨かれ、作り手が育ち、地域振興につながることが彼の願いだった。

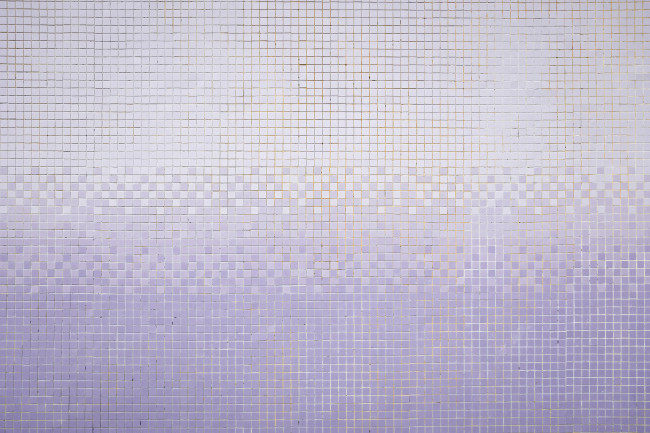

開所にあたって、顧問に就任したのは常滑出身の哲学者・谷川徹三。建物の設計は建築家・堀口捨己。モダン建築のうちに、茶室などの数寄屋建築を取り入れた研究所の建物は、威風堂々として美しい。外壁は伊奈製陶(現(株)LIXIL)の炻器(せっき)質(*)のモザイクタイルを用いた、紫の繊細なグラデーション。建物に入ると、2階和室の窓の外には常石神社の社叢(しゃそう)が広がり、古窯跡につながっている。モダンな建築から、常滑の窯業の歴史を眺められるこの場所は、伊奈長三郎の意気込みを体現していたのではないだろうか。

鯉江良二は、1966年に研究所を退所。1970年には常滑の作家たちとともに、大阪万博に出品するための陶製ベンチを制作、そのメンバーたちと「常滑造形集団」を結成した。続いて1971年、代表作となる「土に還る」シリーズを制作。衛生陶器を粉砕した「シェルベン」を自らの顔でとった型で押し固め、釉薬をかけずに焼成した作品だ。地元の工場で再利用される素材を、自身の作品に取り込む。常滑だから生まれ得た作家であり、その作品で常滑の陶業と陶芸を交差させる、ひとつのありかたを示したようでもある。

隣接する資料館には、常滑焼の千年近い歴史を辿った展示がある。12世紀の甕や壺に始まり、さまざまなアイテムがつくられてきたが、常滑焼の代名詞である急須は、江戸後期、1820年代に煎茶用の道具として登場する。

展示を観ていて、2つの小ぶりな急須に目が惹かれた。中ほどがふくらんだ、スタイリッシュな赤と、まろやかな黄みを帯びた肌に、赤の模様が浮かびあがるしゅっとした円筒形。二代伊奈長三作、とある。今みても新鮮な造形感覚だ。190年から180年前の作家の、いつまでも古びないデザイン性に驚かされる。芸術的な視点に立った、革新的な精神が表れているようでもある。

二代伊奈長三作 赤泥急須 / 白泥藻掛急須(写真提供:とこなめ陶の森資料館) 白泥藻掛は江戸時代から行われてきた常滑特有の装飾。海藻を急須に糸で巻き付けて焼成すると、海藻部分は黄金色に、塩分が作用した部分は赤褐色になる

急須はその後、戦後にはお茶とともに一般家庭に急速に普及し、大量生産が始まる。陶業を担うひとつのアイテムとなったわけだが、その後、ペットボトル飲料などに取って代わられ、一時の勢いは遠のいている。

しかし、時代は変わっても、常滑急須の活路を模索する地元の問屋や窯元がいる。革新的でありつつ、現代に受け入れられるものづくりだ。

(*)炻器質…1200度前後の高温で焼いた、硬質で吸水率の低い焼きもの