(2017.2.05公開)

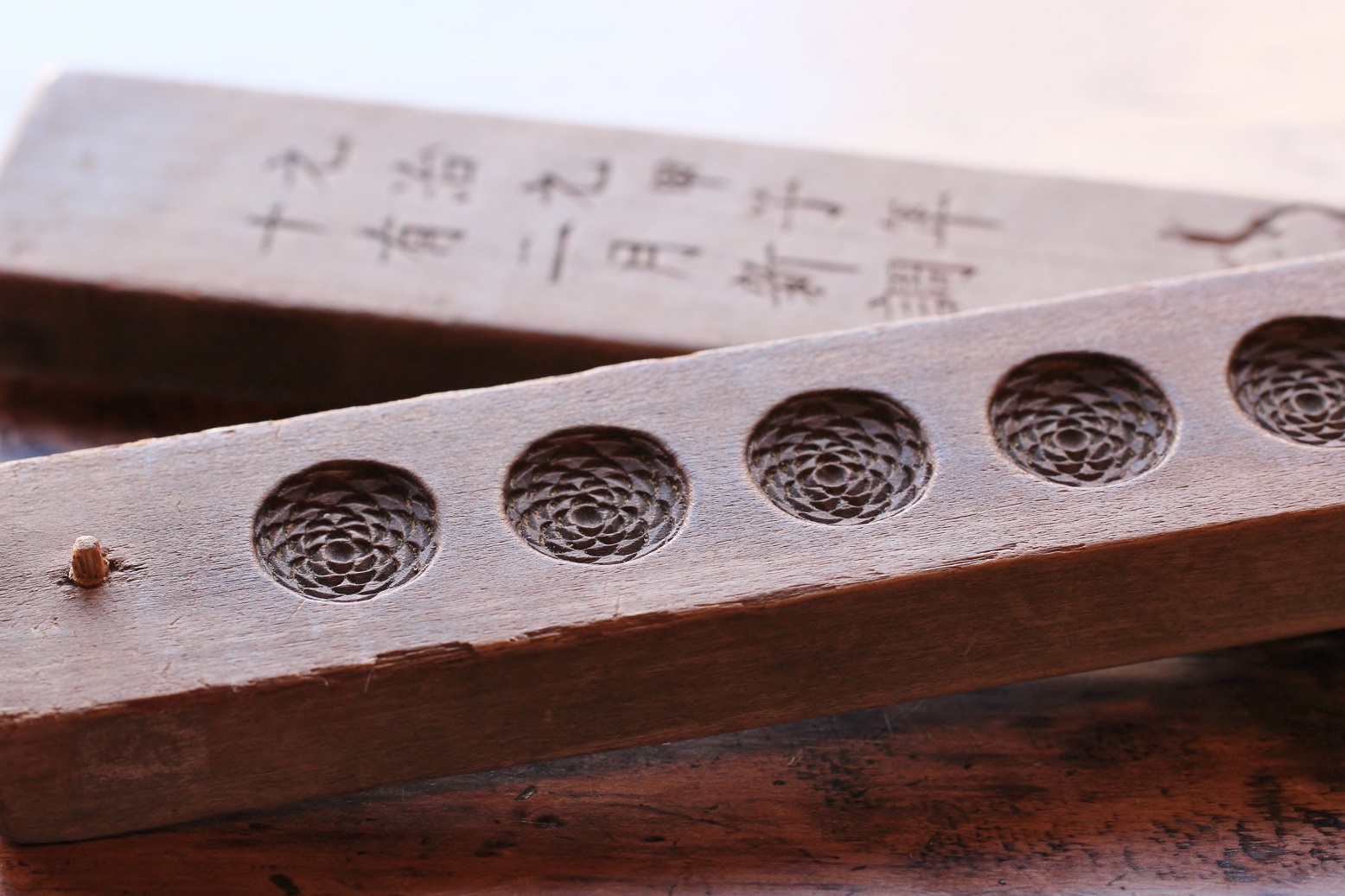

もう今は使われなくなったその古い菓子の木型には、直径約2センチメートルの菊の花が9個彫られ、裏には元治元年に新調したとある。長く使われていたので角は取れ丸みを帯び、持ち手の部分はまるで何かで磨いたかのように滑らかである。正確に同じように並んだ9つの花には細やかな花弁が彫られ、道具として使われるのを今このときかと待ち構えている、その姿は道具としてのものを超えた気品と風格すら感じさせるのだ。

四国、香川と徳島の阿波山脈のあたりで作られる和三盆糖は、江戸時代から作られている伝統ある砂糖だ。その和三盆糖を使った菊寿糖という菓子は、江戸享保年間創業の鍵善の数ある菓子の中でも古く、いまでもベストセラーのひとつである。菊の花を模り、可憐な花弁をたくさん纏った小さな砂糖の塊は、口の中ですうっと溶け、えもいわれぬ優しい甘みが広がり、その菓子の由来になった菊慈童の故事を思う。

菊寿糖が和三盆糖のお菓子の中では一番好きだという、とてもうれしいお言葉を頂くことも多い。ちょうどいい形のお菓子を作った先人に感謝するとともに、昔ながらの美味しい砂糖を作ってくれる砂糖屋と、ずっと変わらぬ木型を作ってくれる職人の仕事に何よりも感謝しなければいけない。私らは砂糖を木型に詰めて、こんと打ち出すだけの仕事なのだから。

菓子の木型は、菓子屋にとっては宝物だ。鍵善にも膨大な数の木型がある。今使っているものから、一体何のために、どのように使ったのかもわからない古いものまで。菓子の木型は出来合いのものもあるが、ほとんどがお客様とのやり取りや主人の思いつきで図案を考え、木型職人に注文して作ることが多い。つまり木型ひとつひとつにいわれや、思いがこもっているのだ。鍵善の箪笥の中に眠る、使い込まれてボロボロの古い木型も鍵善の歴史の一部であり、もう使われることはないかもしれないが、大事なものである。

最近、まちの道具屋の軒先に古い木型が売られているのを見かけることがある。同じように大事にされていたものが何らかの理由で持ち主の手から離れたのだろう。いいものがあればと手に取っては見るものの、同業の思いのようなものを感じてそこから動けなくなる。

菓子の木型は、当たり前の話だが木を彫って作られる。ほどよく堅く、目が細かい桜の木がよく使われる。材質の特性もあるだろうが、日本の菓子の道具が桜の木でできているのはなかなかロマンティックなことだと思う。その木を少しずつ彫りだして菓子の木型ができる。この仕事は図案通りの細やかな出来はもちろんのこと、きれいに菓子が抜けることなど、道具としての出来も求められる職人のものなのだ。鍵善の店頭には古い木型が飾ってあるが、それからできる菓子はもとより、木型自体の出来栄えはまるで芸術作品である。

そんな菓子木型職人も日本国内で数人となった。数年前に、京都からも職人がいなくなり、京都の菓子屋にとってはとても深刻な状況である。おかげさまで岡山に優秀な職人がいるので、不便ではあるものの鍵善の木型は今のところなんとかなっている。ただ、そんな幸せな時もいつまで続くかわからないこの時代だ。

木型もいずれ機械で作られた樹脂製のものが増えてくるのかもしれない。それは木を職人が彫って作ったものよりも、安価で手早く精巧に出来上がるのだろう。なぜもっと早くこんな便利なものを使わなかったのだ、ただの道具に変な夢を見たせいでだいぶ損をしたじゃないか、と思うのかもしれない。

そんなことを思案しながら、元治元年、長く続いた江戸の世が少しずつ終りに近づき、日本が変わりつつある頃、名もなき職人に彫られた菊寿糖の木型の9つの花をよく見る。精巧に同じように彫られてはいるが、少し表情が違う。本当に些細な、ただそれだけのこと。だが、これが本当に大事なことなのかもしれない。

ただの道具に変な夢を見られるのは幸せなことだ。

今西善也(いまにし・ぜんや)

1972年生れ、子年。

京都祇園にある菓子屋鍵善良房の長男として生まれ育ち、大学卒業後、東京銀座にある菓子屋にて修業。その後、家業を継ぐために家に戻り、2008年に父の意向で社長交代し、江戸享保年間より続く和菓子屋の14代目当主となる。

連綿と続く京都の菓子の伝統を守りながらも、常に時代にあった菓子作りを心がける。