(2017.1.05公開)

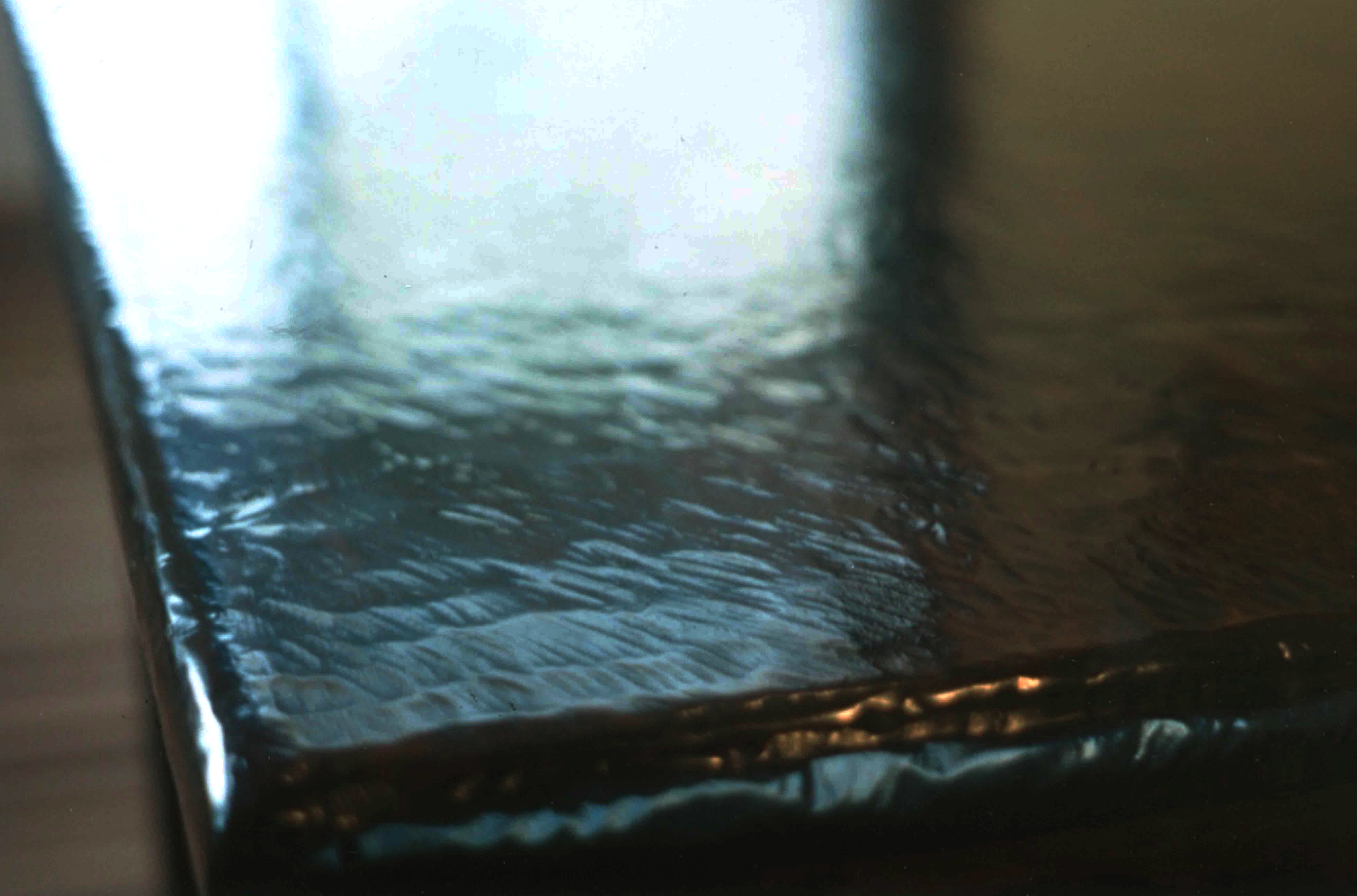

機械を使わず、手道具だけで家具を作ることに憧れて、平鉋ひとつで角材を直角に仕上げるだけの事が難しく、悪戦苦闘したのが30年前。手道具としての鉋(かんな)でも、長台鉋、面取り鉋、南京鉋、反り鉋、際鉋、槍鉋(やりがんな)など、さまざまに使い分ける“こつ”がいる。姿勢、構え、力の入れ方、力の抜き方、眼の置き所、速さ、リズム。いずれにしても、軸になる支点を手の感覚で覚え、力の入れ具合を感覚でコントロールしなければならない。さらに、刃物が切れなければならないのは言うまでもないが、研ぎと仕込みも同じく修行が必要だ。とりわけ槍鉋はむずかしい。槍鉋は、室町時代に台鉋(木の台に刃物が仕組まれている鉋)が使われるまで用いられていて、反った槍の穂先のような両刃に持ち手となる長い柄を付けたもの。酒膳の天板に波打つ木肌が好きで使わせてもらったことがある。台木がないので、支点を作れず体の一部を支点にして、手の感覚を頼りに削らなければならない。手の感覚がそのまま刃先に直接伝わるので、ぶれずに波打つような均一な彫りは熟練しなければできない。一枚刃だから逆目もでる。作り手の精神と技量がそのまま表れるのである。昔の人はこの道具が最良であったから、昔からの道具を使いこなすしかなかった。仕事としていくために、もっと優れた道具を求めていくよりも、使いこなすという事に従事していたから、よりその道具に愛着心が宿っていくのだろう。

また、自然素材と手道具による物づくりの特徴は、工程を省いたり、手抜きができないということである。例えば漆塗りも同じく、手を抜くと修正が利かない。化学塗料のように一部をやり直すことができないので、失敗するとすべて削って、また素地にもどるしかない。また、蕎麦打ちも同じく、加水量を間違うと捏ね始めてからは絶対にもとに戻らない。正直な仕事をせざるを得ない事の大切さを昔の手道具や自然素材は教えてくれる。やり直しはきかないのである。少し大げさかもしれないが、このことは人の生き方と似ている。手の仕事は、道具をいかに使いこなすかということになる。道具の特長と使い手の心が交流するとき、道具は正に手そのものに感じられるのだ。現代は、機械の導入によって効率よくなっているが、手仕事による“こつ”を知らない人は機械もうまく使えないのである。コンピューターのボタンひとつで作る化学製品はここで言う「物」ではないことを付け加えておきたい。

「物心一如」という教えがある。物と心は、作り手と使い手お互いの“思い思われ”という相思相愛の感情に近い。物そのものが、いとおしさ(鞍田崇『民藝のインティマシー』)につながっているのである。このことは、物を人に例えて考えてみるとわかりやすい。純真な心の流れに逆らわない物の精神は、自分の仕事柄、知的障がいを持つ人々の純真さに重なってしまうのである。それは、民藝における、知を誇らない無心性、従順性、繰り返しと継続性、素朴で素直であるという条件に合致する。さまざまな物の美しさは、さまざまな人の美しさを鏡に映しているようだ。装飾という技法によって本質が見えなくなる傾向がますます強い現代社会において、落ち着いた形、素直な心、飾り気のない地味な風合いが失われて、同時に信頼という人間形成が薄れていく事になんともやりきれない気持ちに苛まれることがある。資本主義による大量生産の効率性の副産物のような一見便利で斬新と言われる物のなかには、一時的な流行や華やかさの爛熟のなかで栄え、瞬時に消えていく弱さを露呈した物が氾濫している。作った人の人柄を知ることができない現代の物には、物が人の心をつなぐというものづくりの意味が消え失せていき、物柄が見えないのである。

どんな物が信用できるか。どんな物が本当の頼りになるのか。

どんな人が信用できるか。どんな人が本当の頼りになるのか。

自然の雑木林の木の構成について論議する事はないが、人間がつくりだす物に論議が絶えないのはなぜだろう。作り手の心が「空」でないから、良いものと悪いものが存在するのである。「空」の存在である森は、いつも黙っていて控えめであるが強いのである。このことは、何が本物かわからない装飾だらけの社会システムに溶け込みにくい、無欲で控えめな知的障がいを持つ人々の心に共通する。物と心が別々のものとして存在しているのではない。心が物の形を判断し、物が作り手の心をあらわしているのである。

何物にもとらわれない物の見方はなかなか難しい事である。いや、不可能であろう。しかし、見る目を養うことはできる。柳宗悦は、「知らば見えじ」、「見ずば知らじ」と言う。つまり、直感的な感覚は良い物を見る修行による「感じる=情操」ということと、人や文献から学ぶ「知る=知識」ということの両面が大切である、と。私が考える「物心一如」とは、物の形だけではなく、個人個人の性質によって生まれてくる「心や行動=アクション」すべての能力の可能性を発揮して、あるものが、ありのままに出ることである。その上に感情・感覚といった精神性を重ねながら人々と交流し、人間らしく能動的に生きることの原点のように感じている。

福森 伸(ふくもり・しん)

社会福祉法人太陽会 しょうぶ学園 統括施設長/工房しょうぶ主宰

1959年鹿児島県生まれ。

1983年よりしょうぶ学園に勤務。木材工芸デザインを独学し、1985年障がい者施設の中に「工房しょうぶ」を設立。工芸・芸術・音楽等、知的障がいをもつ人のさまざまな表現活動を通じて多岐にわたる社会とのコミュニケート活動をプロデュースしている。特に2000年頃より縫うことにこだわってプロデュースした「nui project」は、アメリカ他日本各地で障害者の作品が高く評価されている。また、音パフォーマンス「otto&orabu」の他、家具プロジェクト・ギャラリー・食のエリアなど「衣食住+コミュニケーション」をテーマにした新しい[SHOBU STYLE]を模索している。