(2025.08.05公開)

「断裁」機なのか「裁断」機なのか、どちらでもいいのかは知らねども、「今、あなたが一番使っている道具は何ですか?」と問われれば、製本用の断裁機なのかもしれない。まな板に小さなナタみたいなものが付いててジャコンと切るアレじゃなくって、重い躯体にボタンを押すと長い刃が「グウィーン」っと降りてきて「スパッ」と切れる憎いヤツ。いつの間にかスタジオの真ん中に断裁機は置かれていて、日々、束ねた紙を「グウィーーン、サクッッ」と切っている。束ねた紙ってそれは本じゃないの、と思われるかもしれないが、紙を束ねただけじゃ本じゃない。もちろん岩波文庫のように、上部分だけあえて断裁しない「天アンカット」な本もあるけれど、多くの場合三方断ちと呼ばれる、ノド以外の三辺を断裁することで本が生まれる、気がしている。

なぜ個人でこんな機械を所有しているのかといえば、自分はhand saw press Kyotoという印刷・製本スタジオをやっています。ここは、多くのスタッフが働く「印刷所」じゃなくて、個人のアトリエ、のようなもの。元々インディペンデントで雑誌を作っていたのだが、その流れ(長くなるので一気に端折りまーす)で、自分で書いて編集したものを自分で印刷して自分で製本して自分で販売する場所をこの6年ほど続けてる。安い印刷/製本機材をヤフオクで見つけては、ヒリヒリピリピリしながら落札し、できることを増やす。機械がひとつ入るだけで作るものの可能性が広がったり。あれもできる、これもできるんじゃないか、とワクワクする、そんな毎日。

しかし、残念ながらそんな風に思い通りになりゃしない。機械を導入したからといって、それを使う人間の技術がその瞬間にはね上がるわけじゃないんだ。そう、機械の能力以上に、使う人間のバージョン・アップが必要。もちろんフル・オートマティックな工業機器だったらそれも可能だろうが、自分たちの使っているレベルの機材は、手作業でやっている作業の一部を電動化しているだけの鈍重な機械。「いやいや、印刷機であるリソグラフは、ボタンを押せば刷れるでしょ」というのは、半分正しくて半分間違い。これは結局、ガリ版印刷の製版を電子化して、輪転機のくるくる回すのが自動で回ってるだけ。もちろん簡単な印刷はボタンひとつで印刷できるものの、「作品」レベルのモノを印刷しようと思った瞬間、あれや、これや、どれや、それ、さまざまな技術が必要になってくる。

そして本題の断裁機。我がスタジオにあるのが、MAITZというメーカーのCE-43ATSという機種であり、この工業系機器に出会ったのは、今から7年ほど前のこと。それまでは、自炊(※10年ほど前一般化した、本や雑誌を断裁してスキャンしてデジタルデータ化すること)用の手動でガションと切る1万円程度の断裁機を使っていたし、それで自分たちの求めている作業を行なうには十二分だと思っていた。しかし、大きなクライアントからかなりの枚数の絵葉書制作を依頼された際、最後にこの自炊機で断裁したサンプルを見て、「すいません、この話はなかったことに」と丁重に(本当は結構馬鹿にされた形で)断られたのでした。こちらとしてはこのくらいの断裁でも商品になるだろうと踏んでいたけれど、企業さんにしてみれば「素人のお遊び」でお気に召さなかったよう。

もちろん、こちらの印刷も手掛けており、そのクオリティや質感に関しては、作家さんもクライアントもかなり気に入っていただいていた。で、それを自炊機断裁で切るわけだが、1枚1枚が0.5mm程度ズレているけれど、1枚ずつ見たときにはなんの問題もない。でも100枚単位で包んだときに、やっぱり大きさが微妙に違ってピシッと揃っていない。「製品」っぽくないのだ。そして、ただそれだけのことなのに、コレは「不良品」だと突き返されたのだった。

ここに、同じ絵葉書でも、扱う人によってこれが「作品」なのか「商品」なのか「製品」なのか、という線引きが浮き上がってくる。自分たちは、これを「作品と商品の間くらい」と思っていたわけで、多少の誤差や、ちょっとミスった感じでさえも、人肌の良さがあるんじゃないかとも感じていた。しかし、企業やクライアントの方は違う。とにかく、すべて同じ形でひと包みされた製品じゃないと困る、らしい。なぜ困るの?

「ひとつひとつ内容が違うと、購入者にとって不公平じゃないですか」だそう。みんなちがってみんないい、じゃないんだね、と思ったけれど、そんなこと言わないよ、絶対。

ただ、その少し小馬鹿にされた扱いが悔しかったのだろう。だったら製品レベルの絵葉書も自分のスタジオでちゃんと作ってやるよ、と意地をはったのが業務用の断裁機を手に入れた最初の理由。新品では100万円ほどする製品が、ヤフオクで12万で出ていたので、思わず購入することに。で、こちらでサクッ、サクッ、サクッと行けるはず……あれ、あれあれ?

思うように行かない。もちろん切り口はキレイだし、30枚、50枚でも一緒にスパッと切れる。でも、なんか思ってたのと違う。違うのだ。

その原因のひとつは、このあたりの価格帯の製品より、プロ機器はもっともっと上のものだった、という当たり前の現実。とにかく、刃の精度や降り方、紙抑えの圧、機械本体の重量がまったく違っていたのだ。しかし、それ以上に裁断機の切れ味に必要なものがあることをそのころの自分は知らなかった。というか、断裁機の使い方なんて、誰も教えてくれないし、YouTubeを探しても、ほぼほぼ出てきやしない。もちろん、紙問屋や製本所にで働けば自ずと学べるのだろうけれど、断裁の技術を自主練するような場は世の中にはないし、求められてもいない。

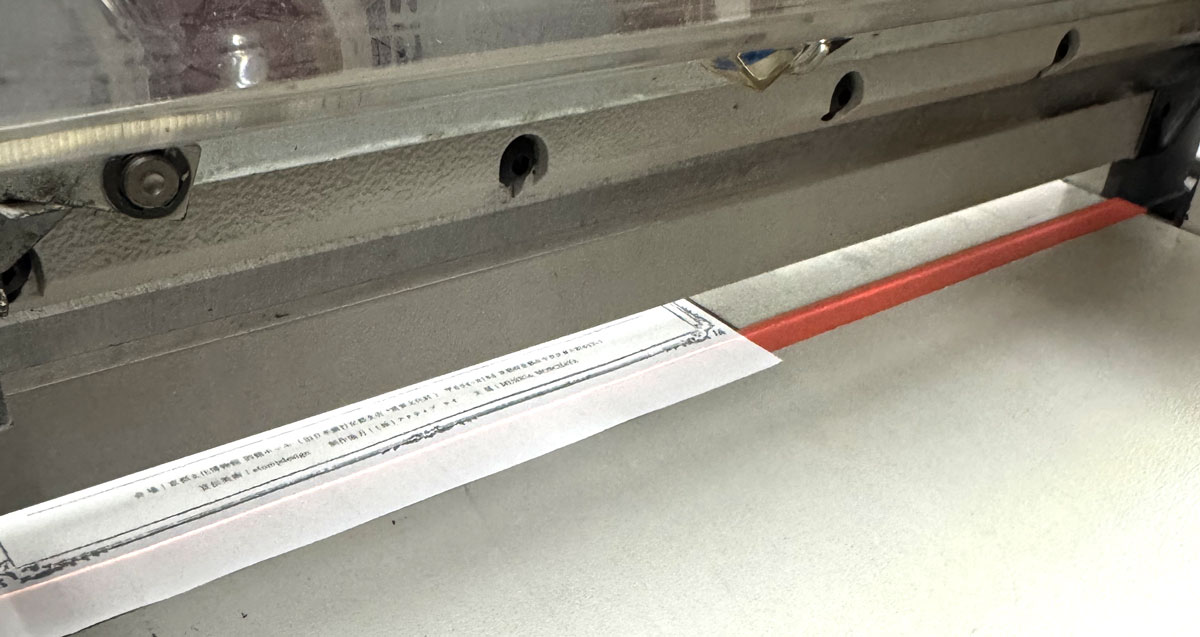

何ヶ月もかかってわかったのだけれど、断裁機で紙を切るときに最も重要なのは、カッティング・スティックと呼ばれる、降りてきた刃を受けるプラスティック素材のバーの存在だった。大きな刃の方ばかりに目がいきがちだけれど、あれを調整したり個人で磨いたりすることはほぼ不可能。もうビクビクしながら取り外して清掃するのが関の山。ただこのカッティング・スティックに関しては、ある種の消耗品で、簡単に交換できるのでありがたい。

紙質や紙の枚数、紙の目や滑り方にもよって違うのだが、降りてきた刃がこのスティックにほんの少し、微妙に触れる程度に調整して、ストンッ、と切る。この「ほんの少し」の設定が、切れ味に大きく関わってくる。それも、ノコギリのように切り分けるのではなく、イメージとしては、刃の重量でまっすぐ下に荷重をかけていく感覚。左右2つのボタンを押して(※安全上の問題で、両手を使ってボタンを押さないとこの機械は動かない設定になっている)刃を降ろして紙にサクッと触れた瞬間、ボタンを離し、刃を引き上げて次の作業に向かうような……おお、これは剣道でいうところの「残心」じゃないのか?

もちろん、あの大きな刃を躰全体で受け止めるのだから、刃が降りるたびに少しずつ少しずつカッティング・スティックは削られていく。これらが赤い素材でできているのは、削られたスティックの破片が紙にまぎれても簡単に気付けるためなのだろうが、その細い切れ端は、あたかも彼らの血しぶきのように断裁機の上に広がる。そして、断裁を何度も続けるうちに、スティックに徐々に深い溝が刻まれていく。そのまま溝が刻まれ続けると、束ねた紙の最後の1、2枚が溝に挟まってうまく切れなくなる。何枚切ればこれくらい溝が深くなる、というわけではなく、ときと場所、状況によって変わる。調子よく切っていけば切っていくほど、物理的に切れなくなっていくというこの矛盾。

ある程度溝が深くなって使い物にならなくなったら、今度はカッティング・スティックの四面をくるりと回して、またスティックの別の場所に溝を彫り込んでいく。彼は自らを削りながら、この単純だけれど重要な仕事を全うしていくのだ。偉いぞ。子どもたちのために、自らの頭部を千切って与えるアンパンマンのように尊い。なのに人間は愚かで、彼らの犠牲を鑑みず、「おいおい、なんかコイツ、どんどんやる気なくなってるぞ」と文句をたれ始める。少しずつ刃の具合を調整したり、紙の切れ端やスティックの破片を掃除したり、時には刃を研ぎに出したりすれば問題が解決するかもしれないのに、なにひとつ前向きなことはせず気軽に悪態をつくのだ。ただ、そんな心が乱れれば乱れるほど、切れ味は悪くなっていく。動揺がそのまま、切り口に現れるのだ。

左右に丁合い・製本した紙を並べ、何十冊、時に何百冊と連続で断裁していく。グウィーン、サクっ……グウィーン、サクっ……グウィーン、サクっ……ルーティーンな作業を繰り返していくと、どんどん心が無になっていく感覚がある。まるで自分が機械の一部になったかのような、高揚感はあれどどこか冷静、自我が抜け出して、ちょいと上からぼんやり客観的に見ているような。大抵、そんな場合、イヤフォンで音楽なんかを聞いたりしているんだけれど、何も耳の中には入ってきていない。とにかく感覚がシンプルに研ぎ澄まされていく。

しかし、作業がルーティーンになればなるほど、あり得ない間違いを突然おかす。時には、なぜそんなことになるのか皆目見当がつかないけれど、本来、紙の縁を3mm程度断裁するだけなのに、数冊並べた紙素材を、縦と横を置き間違えて真ん中でザックリと断裁することさえある。さっきまで機械の音だけが響いていた部屋に、「うわぁあああ!」と漫画のフキダシのような大声が広がる。ゆっくりとスローモーションで刃が降りていくのに、止めることも何もできゃしない。為す術もなく「ジャゴーォン」と。さっきまで「サクっ」と心地よく響いていたのと同じ音のはずなのに、ミスしたときの断裁音は、なぜか濁点混じりに響く。

イヤフォンをゆっくりと外し、大きくため息を吐く。真っ二つに切れた紙の破片を左右の手に持ち、「ごめんね」と呟きながら、ゴミ箱にゆっくりと置く。

何日も何日もかけて作品を印刷し、1枚1枚丁合いして、そして時にくるみ製本や手製本、時にホッチキスやリングを使って1冊1冊本の形状にしていく。もちろん、それ以前の、企画~編集作業やライティングの時間が、そのずっと前に大河の如く流れている。そして、本作りのすべての苦労のエピローグ~ウィニングランが、この「断裁」という作業。なのに、あぁ、それなのに、何時間もかけた苦労が、ちょっとした気の緩みで、すべてが無。それ以上に、あと少しで本になれそうだった紙の束をゴミにさせてしまったことがただただ申し訳なく。

大きく深呼吸して、苛立った心を落ち着けて、ふたたびグウィーン、サクっ……グウィーン、サクっ……と繰り返す。紙を台に乗せて、木でできた紙揃え機でトントントン、左右の手でただボタンを押すだけのシンプル極まりない仕事。しかし画竜点睛じゃないけれど、最後のこの「サクっ」の瞬間に、何かしらの魂が入る気がする。ただの「紙の束」から「本」へと大きく形と意味が変わっていくような、そんな瞬間に立ち会えるのが、なんとも嬉しい日常です。

小田晶房(おだ・あきのぶ)

京都生まれ。『Sound & Recording Magazine』にて音楽関係の編集/ライティングをスタート。2014年にリソグラフ印刷機を購入し、17年東京にてhand saw pressをスタート。19年、拠点を京都は浄土寺ホホホ座内に移して、企画/ライティング/編集/印刷/製本/販売まですべて行なうことを目標とした印刷工房hand saw press Kyotoを開始。自身の制作はもちろん、ワークショップや個展/アート/音楽イベントのキュレーションを行なう。2024年に吉田東通にヴィーガンカフェ/オルタナティヴスペースsuiroをオープンした。

hand saw press Kyoto

Instagram: @handsawpresskyoto

suiro

Instagram: @suiro.kyoto