(2025.04.05公開)

人に一番近い空間である「衣」は、「生を包む布」とも言い換えられます。日々、皮膚を通じて五感に働きかけ、物理的にも精神的にも私たちの身体を守り、人の在り方を物語ります。

今日も布に触れて作業をしながら、ふとそんなことを考えていました。

私は衣裳家・服飾デザイナーです。

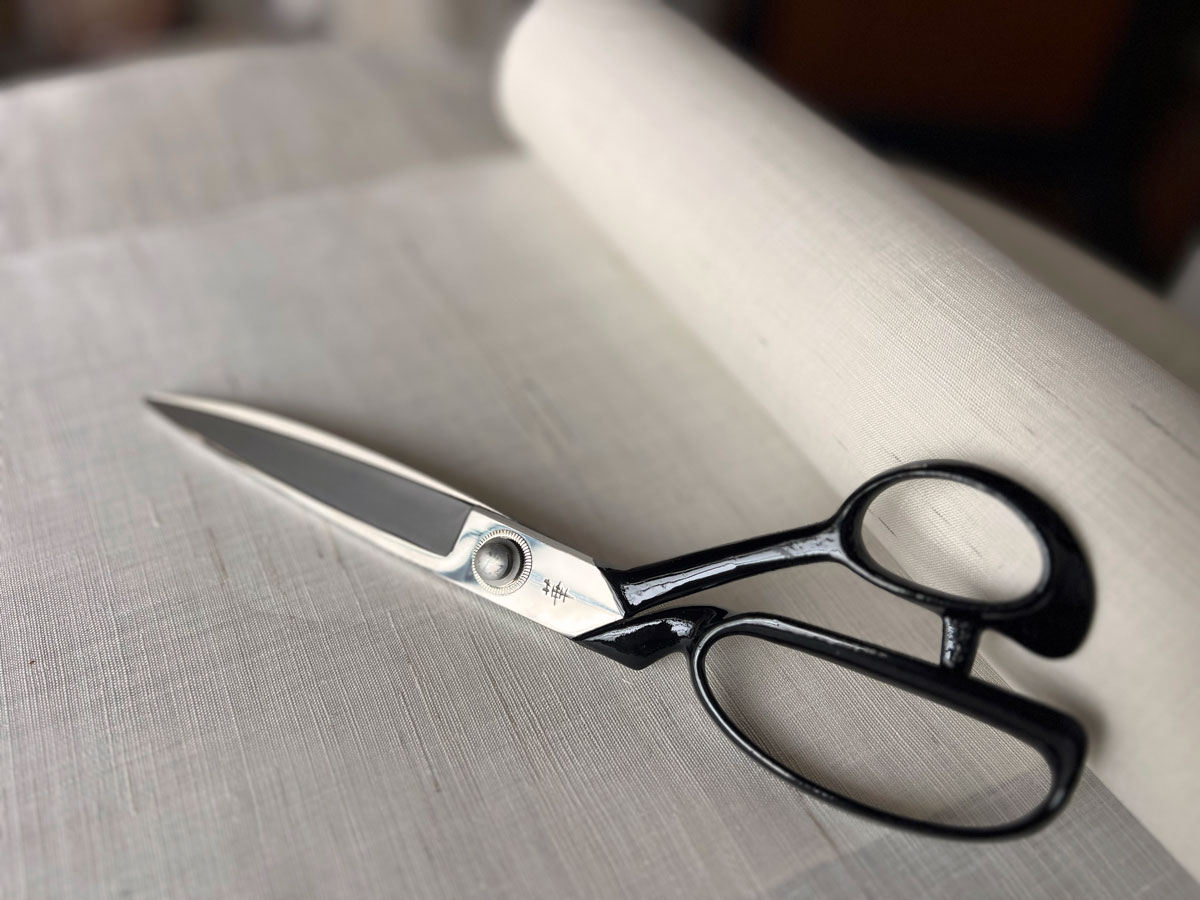

デザインを描き、一着の衣裳を完成させる中で、様々な布地の中から、一番見合うものを見立てていきます。平面から立体へと生を包むかたちを現すための道具の一部として「布と裁ちばさみ」についてお話します。

西陣で織られた絹のリボン織を用いて直線裁ちで構成しているところ

撮影:Toyoko Motojima

布のなりたちについて少し触れてみます。

古来、世界各地でその土地の風土に合わせて様々な布が作られ使われてきました。動植物を引き裂いて表皮を用いたり、繊維を取り出し手を使って紡いだり、編む、結ぶ、組む、織るといった手法を生み出して、ときには植物から色を抽出し染めたりもしながら、人は創意工夫と時間を重ねてきました。

多くの過程を経て、仕上がった布を、人がまとうためには、わざわざ裁ち分けて、縫い合わせていく必要があります。

生を包む布「衣」に至るまでには、自然と人との間で、破壊と再生の動作が繰り返されているとも言えます。

平面から立体にしていく上で、素材の質感はとても大切です。私は、既成の布地を用いるに足らず、機屋さんに布を一から織っていただくこともありますし、染色を自分自身で施すこともあります。

古い時代に織られた貴重なものや、技術的にもう手に入らないような希少なものを用いて制作をすることもあります。

布をトルソーや身体に重ねて、指先や手のひらでかたちを探ってゆきます。皮膚に触れたときの質感や、布に宿る目に見えない力のようなもの、自然に派生される布の動きは、制作者にとってデザインを超えた様々な立体的イメージを想起させてくれますし、衣をまとう人にとっても身体感覚に語りかけてくるものだと思っています。

「布が教えてくれる」これは私の恩師のことばです。

今でも心に刻んでいます。

そして、型紙を設計し、布を裁ち、縫い合わせて一着の衣に仕立てていきます。

こうした数多の工程の中で、私が最も気を集中させなければならないのは『布をはさみで裁つ』時です。

貴重な布地を用いる場合には特に、誤って裁ち損じてしまっては取り返しがつかないからです。

裁断はいわば衣服の設計図を描く作業。絵画でいえば、墨書きに相当する。と表されることもあるようです*1。

その感覚に近い集中力とほどよい緊張感が必要な作業であるという実感があります。

布地を裁断するためのはさみは『裁ちばさみ』といいます。私は3丁持っていて、それぞれ切れ味が違うので素材によって使い分けています。

そのうちの一丁は、初めて本格的なはさみを手にした時なので、15歳から使い続けていることになります。気づけば長いお供なのだと驚きました。

刃物は定期的に研ぎに出し、手入れをしながら使うので、長く愛用できるのが良いですね。

もう一丁は、独立した時に自分へ贈った、京都の刃物店「有次」のはさみです。職人さんが「名」を入れますか? と聞いてくださったので、せっかくなのでという感じで、私の名前一文字「華」を刻印していただきました。

タガネと金槌で一打、一打掘られていく光景を見て、これもまた失敗の許されない職人技だと感心したのと同時に、これからの自分への覚悟みたいなものを感じさせられたのでした。

節目で手にしたそれぞれのはさみは、手の中で馴染んで、ただのはさみでなくなり、自分の手作業に寄り添ってくれる心強い相棒となりました。

名前の一部が刻印された裁ちばさみ

鮮やかな切れ味、安定感。ちらっと「華」の刻印。一呼吸おいて、よし! 布を裁つぞ。といつも以上に気持ちも手先も導いてくれるようです。

そのようなをはさみを手に入れたからなのか、気合のいる布を扱う機会が増えてきました。

2019年12月、群馬県で新たに誕生した国産蚕糸を織物にし、布の茶室空間と茶人の衣裳を作り、茶会でお披露目をする企画・デザイン制作を担いました。繭から糸、そして布になる一連の流れとして、群馬県碓氷にて国産繭から糸になる工程を見学しました。糸は宮崎県綾町の名工の手によって、目の前で染めていただくことになり、たいへん貴重な「幻の貝紫染め」と工房伝統の「藍染」に染まりゆく糸に感嘆のため息が出ました。

染まった糸は、福島県の川俣町にて美しい絹織物になりました。

品格を感じる、きめの整った布。神々しくて、ずっと眺めていたいのと同時に、躊躇してしまい、なかなかはさみを入れられませんでした。

一連の流れを見てきたからこそ、『裁つこと』への覚悟というものを実感したのでした。

布は切ると言わず、裁つ(たつ)と言います。

「たつ」という言葉には本来「ささげる」の意味があるとされるほか、「出発させる」の意があるとされます*2。布を「たつ」ということは、その姿かたちを現し、あるべきところへ「出発させる」というつもりで、布を裁つことへ、改めて向き合ってみようと思います。

幻の貝紫染めと藍染による先染川俣シルク織物を裁断したパーツ。糸と共に

参考

*1 畠山大二郎「『落窪物語』の裁縫 ―落窪の君の裁縫行為を中心として―」『中古文学』中古文学会、93号、2014年、p.4。

*2 大木桃子「爪の歌 ―催馬楽「山城」と和歌―」『語文研究』九州大学国語国文学会、106号、2008年、p.6。

古裂古美術 蓮「布を『たつ』ということ」、https://kogire-ren.jp/column36.html(2025年3月23日閲覧)。

鷲尾華子(わしお・はなこ)

衣裳家・服飾デザイナー

京都市出身。HANA DESIGN ROOM主宰。

-『衣』を通して人と場を繋ぎ

糸が織りなす文化・古と今のあわいを探る-

日本の風土から生まれる美しい素材や古来の手法を探究し、

現代の様式に合わせた衣の創作活動を行う。

演劇やコンテンポラリーバレエ、創作舞踊等、国内外の気鋭の演出家・振付家・舞踊家の舞台作品の衣裳デザイン・制作を担う。

日本の伝統装束やバレエ・リュス時代の衣裳再現制作の取り組みでは、時空や文化圏を超えた衣裳研究と実践による記録を今に残していく機会を得る。

京都芸術大学非常勤講師。鷺森神社雅楽保存会所属。

Instagram: @hanakowashio

HP: https://www.hanadesignroom.com/