(2025.06.08公開)

美術史家の秋丸知貴さんは、ポール・セザンヌの抽象表現に蒸気鉄道が与えた影響を解き明かす世界初の研究を始め、近代と表現の問題を常に新しい角度から照らし探究してきた。また、インディペンデント・キュレーターとして、主に京都の神社仏閣を舞台に、展示と学術シンポジウムが手を取る学際的な美術展の企画を多数手掛け、美術評論家としては、圧倒的なリサーチに基づいた、アーティストへの深い理解を促してくれる美術評論を執筆されている。

秋丸さんの多岐にわたる仕事を通覧して感じることは、未踏の問題への飽くなき探究心、作品とアーティストへの真っ直ぐな敬意、そこにある価値を正しく伝えたいという熱意だ。今回は、これまでの秋丸さんの活動を辿りながら、芸術の現場において大切にしている信念について伺った。

現代京都藝苑2015「悲とアニマ」展で企画者挨拶をする秋丸知貴さん

(2015年3月11日北野天満宮、やなぎみわ《花鳥虹》の前で)

———秋丸さんが美術史学の世界に入られたのは、どのようなきっかけだったのですか。

親戚に黒木和雄という映画監督がいたこともあり、私は当初映像制作に関心がありました。多摩美術大学の芸術学科に進学したのですが、ただ1年間美大にいると、アーティストとしての自分には限界が見えてきたのです。周りの才能溢れる同級生たちとは違って、自分にはフィクションの創作のアイデアがどんどん湧き出てくる感覚がなかった。

それなりに深刻に悩んだのですが、元々美術史にも関心があったので、せっかくならと全ての授業を一番前で受けることにしました。するとこれまで読めなかった本が読めるようになってくる。本は情報がフラットだけれど、人は大切な主張を強調して話すでしょう。本を書いた人の話を聞いてから本を読むとよく分かるということが面白くて、それからは毎日5限まで全部授業を取り、土日は展覧会を1日に3つ以上観ていました。その展覧会の内の1回は記念講演会を聴いてまた本を読む、そんな生活をしていたら俄然研究の方が面白くなり、研究のアイデアだったらいくらでも湧き出てくると気付きました。自分はアーティストではないけれども、アーティストの気持ちが少し分かる。自分が得意なのはそれを言語化したり説明したりする方ではないのかと。それ以来、論文を自分の「作品」だと思っています。美術史家としての私の中心的な取り組みである『ポール・セザンヌと蒸気鉄道』のアイデアを掴んだのは、それからすぐの学部の2年生のときです。

ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山と大松》1887年頃

———『セザンヌと蒸気鉄道』への取り組みはその頃から始まっていたんですね。

多摩美大の飯島洋一先生の「デザイン原論」という授業の中で、なぜ近代建築はヴェルサイユ宮殿のような装飾がついたものから白い四角い箱を目指すようになったのか、それは速度機械が登場したからだ、という話を聞きました。蒸気鉄道や自動車が登場すると、生まれつきの人間の視覚、速度感覚を基準とした装飾が意味をなさなくなっていく。そういったことは建築表現以外でも生まれたに違いないと思い、ならばそれは、自然を円筒、球、円錐として捉えたセザンヌではないか、と直観したわけです。ただ、それからの実証に10年以上かけました。

外国語を勉強して世界中の文献を調査していくと、まだ誰も指摘していない。しかし、セザンヌ自身は1878年4月14日付のエミール・ゾラ宛の手紙で、疾走する汽車の車窓から眺めたサント・ヴィクトワール山を「なんと美しいモティーフだろう」と書いています。間違いない! と。多摩美大の後、私は大阪大学文学研究科の美学科の修士課程を出て市役所で公務員をしていたのですが、高階秀爾先生が京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)の博士課程で教えているということで、仕事を辞めて、なんとしても『セザンヌと蒸気鉄道』の博士論文を高階先生の元で書きたいと博士課程に入ったのです。博士1年目にはフランスに行き、セザンヌが「なんと美しいモティーフだろう」と賛美した車窓風景を実際に動画で撮影しました。それを証拠として見せると、誰もが私の学説を真面目に聞いてくれるようになりました。その時から、これを自分の一生の仕事にしようと思っています。その動画は、私の公式ウェブサイトで公開しているのでいつでも見られますよ。

セザンヌが賛美した車窓風景のサント・ヴィクトワール山

後に『セザンヌと蒸気鉄道』の車窓風景の抽象化には、ヴァルター・ベンヤミンが提唱した「アウラ」という90年以上誰も解けなかった概念が関わってくることが分かり、併せて「アウラ」概念についても世界で初めて解読することになります。

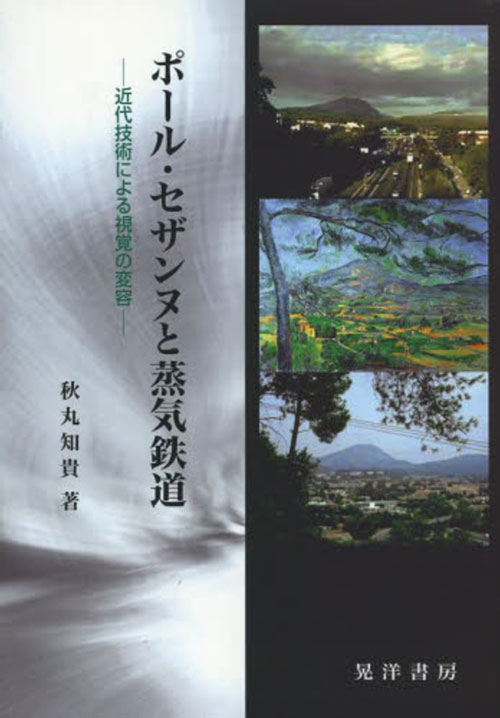

『セザンヌと蒸気鉄道』は、蒸気鉄道による心性の変容がセザンヌの芸術表現に与えた影響をまとめつつ、「アウラ」概念を解読した世界初の研究として博士号を取得しました。高階先生は退官されたので、主査は上村博先生、副査は浅田彰先生、林洋子先生、永井隆則先生です。この博士論文は晃洋書房から出版し、比較文明学会研究奨励賞(伊東俊太郎賞)も受賞しています。

『ポール・セザンヌと蒸気鉄道——近代技術による視覚の変容』(秋丸知貴著、晃洋書房、2013年)

比較文明学会研究奨励賞(伊東俊太郎賞)受賞

———駆け抜けるような忙しい研究の日々だったと思いますが、展覧会のキュレーションを手掛けることになったのはなぜでしょう。

まず、京都造形芸術大学から京都大学こころの未来研究センターに移られた鎌田東二先生の元で、2010年から連携研究員として「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」という研究に取り組みました。これは、博士課程時代から『セザンヌと蒸気鉄道』と並行して執筆していた続編の『近代絵画と近代技術』と『美とアウラ』の各章を全て学術論文化するものです。19世紀後半以降、蒸気鉄道だけではなく、自動車、飛行機、電信、電話、X線、ガラス建築、電気照明、写真、映画等の様々なテクノロジーの発達が「アウラの凋落」をもたらし、近代西洋の絵画全体を総合的に抽象化させたことについて、査読付き論文を13本、査読なし論文を11本発表しました。

美術評論+ 『近代絵画と近代技術——近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究』(全14章) – 秋丸知貴評

美術評論+ 『美とアウラ——ヴァルター・ベンヤミンの美学』(全5章) – 秋丸知貴評

当時、京大で鎌田先生は「モノ学・感覚価値研究会」という、日本的感受性とは何かについて学問と実践で追求する研究会をされていました。鎌田先生の周りにはアーティストの先生たちが多かったこともあり、アート分科会というものもあって、発足7年目に集大成としての展覧会をしよう、と話が立ち上がり、鎌田先生から私に「理論系としてまとめ役を頼めるかな」と声がかかったわけです。

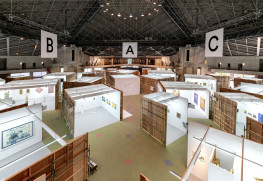

現代京都藝苑2015「悲とアニマ——モノ学・感覚価値研究会」展

第一会場:北野天満宮 社務所(広間)

撮影:上林壮一郎

–

現代京都藝苑2015「悲とアニマ——モノ学・感覚価値研究会」展

会期:2015年3月7日(土)–3月14日(土)

会場:北野天満宮

展示:大西宏志/岡田修二/勝又公仁彦/狩野智宏/上林壮一郎/坪文子/松生歩/三宅一樹/渡邊淳司/丸谷和史/スティーヴン・ギル/鎌田東二

鎮魂茶会:近藤髙弘/大舩真言

鎮魂舞台:淡路人形座/くーだら劇団(京都伝統文化の森推進協議会)/河村博重/鎌田東二

移動舞台車《花鳥虹》:やなぎみわ

監修:鎌田東二

企画:秋丸知貴

現代京都藝苑2015「悲とアニマ——モノ学・感覚価値研究会」展

第二会場:北野天満宮 神楽殿(内観)

撮影:勝又公仁彦

———キュレーション・デビューの会場がいきなり北野天満宮だったんですね。

はい。モノ学・感覚価値研究会では、2015年に4つの展覧会、「悲とアニマ」「素材と知覚」「連続の縺れ」「記憶の焼結」を同時開催したのですが、「悲とアニマ」展の会場が北野天満宮です。また、それらを括る言葉として「現代京都藝苑」というイベント名を考案しました。18世紀の京都には売茶翁(ばいさおう)という、学者と芸術家を繋ぐハブのような役割を持つ人がいたのですが、売茶翁の生んだコミュニティについて書かれた、高橋博巳先生の『京都藝苑のネットワーク』から名前を取りました。鎌田先生を現代の売茶翁に見立て、学術シンポジウムと現代美術の展覧会を両方やろうと。「連続の縺れ」と「記憶の焼結」のキュレーションは森裕一さんが担当し、私は「悲とアニマ」と「素材と知覚」のキュレーション、4つの学術シンポジウム、「現代京都藝苑2015」全体の事務局長を務めましたが、もう死ぬほど忙しかったです(笑)。

「悲とアニマ」についてお話しします。東日本大震災後、色々なところで震災をテーマにした展覧会がありましたが、私自身はすぐに震災をテーマにすることに何か抵抗感がありました。ただ、それから4年が経ち、みんなが震災を記憶の彼方に追いやりつつあった2015年に、今こそ向き合うべきではないか、と考えました。強烈なショックを受けたとき、その悲哀の経験の中でおのずから生まれてくるケアの感覚、祈念や鎮魂のあり方に日本的感受性が現れるのではないかと。それは、実際に周囲のアーティスト達の制作活動を継続的にフォローする中で感じていたことでした。

現代京都藝苑2015「悲とアニマ——モノ学・感覚価値研究会」展

北野天満宮 境内駐車場

鎮魂舞台:能舞「天神~鎮魂・悲とアニマ」

撮影:勝又公仁彦

北野天満宮の御祭神である菅原道真公は不遇の人で、そこには悲しみがあるわけですよね。北野天満宮はそれをプラスに転じるところでもある。出雲阿国が「かぶき踊り」を初めて行ったのは北野天満宮の現在の駐車場のところなのですが、そこにやなぎみわさんのデコレーショントレーラー《花鳥虹》を持ってきて、鎌田先生の歌と演奏で河村博重先生の能舞による「鎮魂舞台」を実施しました。また、かつて豊臣秀吉公が北野天満宮で「北野大茶湯」という大茶会を開いた歴史を参照しながら、境内の茶室「梅交軒」を借りて、近藤髙弘さんと大舩真言さんによる「鎮魂茶会」を開催したりと、北野天満宮という場所の持つ文脈を読み解きながら、日本の伝統的な感受性と現代美術を接続させていきました。

現代京都藝苑2015「素材と知覚——『もの派』の根源を求めて」展

第一会場:遊狐草舎

撮影:田邊真理

–

現代京都藝苑2015「素材と知覚——『もの派』の根源を求めて」展

会期:2015年3月7日(土)–3月22日(日)

第一会場:遊狐草舎

展示:斎藤義重/飯田昭二/高松次郎/鈴木慶則/河口龍夫/関根伸夫/大西伸明/入江早耶

第二会場:Impact Hub Kyoto(虚白院内)

展示:関根伸夫/榎倉康二/小清水漸/林武史/近藤髙弘/松井紫朗/大西宏志/大舩真言/神山貴彦/外林道子/池坊由紀

監修:山本豊津

企画:秋丸知貴

–

「悲とアニマ」と同時に開催された、現代京都藝苑2015の展覧会の一つ。京都の町家を会場に、「素材と知覚」をテーマに現代日本美術の独自性を探る。1970年前後に台頭した「もの派」への再解釈を軸に、現代作家との関係を通してその根源と広がりを多角的に考察

現代京都藝苑2015「素材と知覚———『もの派』の根源を求めて」展

第二会場:Impact Hub Kyoto(虚白院内)

撮影:田邊真理

———神社仏閣や古民家という力強い空間での展示において気をつけていることはなんでしょうか。

最近は、神社仏閣や古民家で現代アートの展覧会がよく行われていますよね。異化効果、つまりあり得ないものがあり得ないところにあるのは面白い、というのは実はそれほど難しくありません。置いてみれば、意外にそれだけで成立します。ただ、私の展示では、単なる異化効果だけではない形で、いかに日本的感受性を持つ現代アートを日本的な場所に当てはめることができるか、ということに自覚的に取り組んできました。

基本的に、キュレーションでは、まず私はアーティストに展覧会のコンセプトを説明し、過去作品の出品を提案します。しかし、展覧会の構成上絶対に外せない作品以外は、アーティストがコンセプトを理解した上でもっと良い提案をしてくる場合はそれを受け入れます。大体、アーティストは新作に取り組みます。そして、私はそのアーティストのクリエイティヴィティを生かす方が良い展覧会になると考えているのです。本当は、キュレーターが作品と場所を全て決定した方が楽でしょう。私のやり方では、アーティスト同士の希望を調整したり、本来展示施設ではない神社や寺院とアーティストとの間を取り持つ必要も色々出てきます。本当にしんどい作業です。ただ、クリエイティヴィティという面では、やはりアーティストが一番展示したいと思うものを生かす方が良いのです。彼らをリスペクトしているので、私は裏方として、アーティストのアイデアを生かすための最高の舞台を作る気持ちでいつもキュレーションをします。

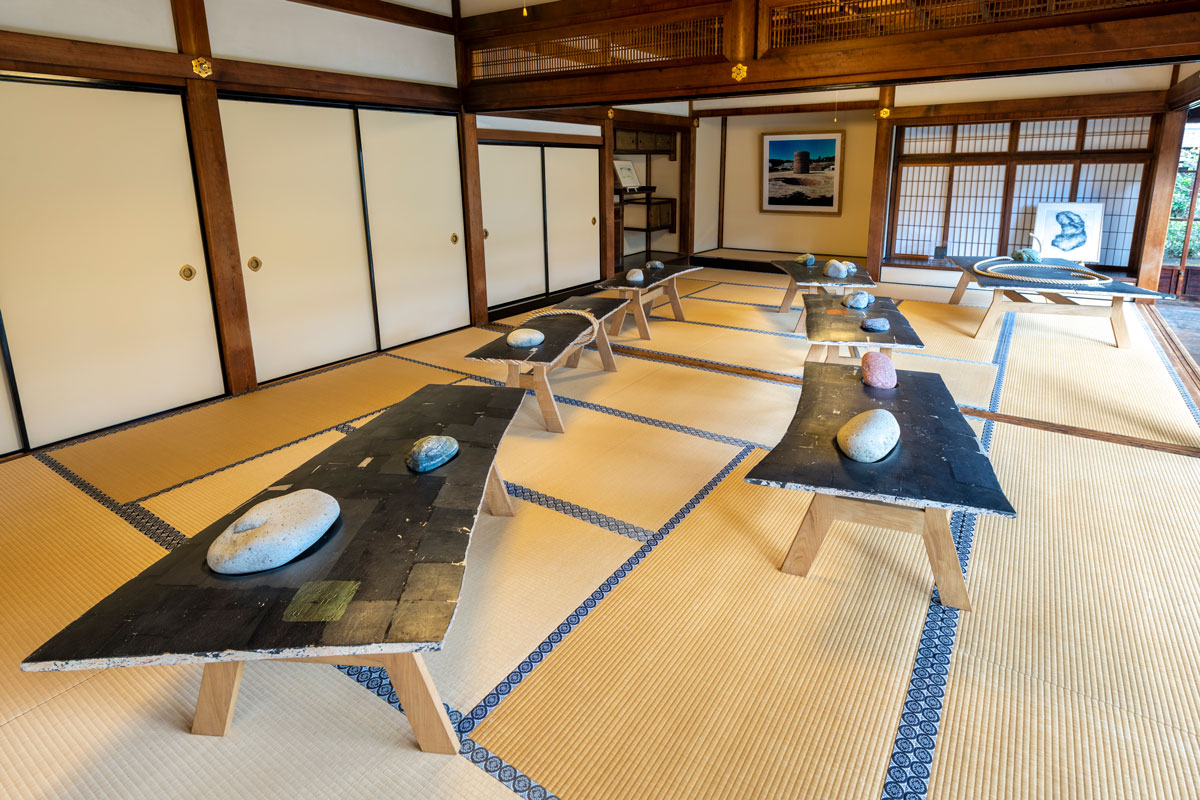

現代京都藝苑2021「悲とアニマⅡ~いのちの帰趨~」展

第一会場:両足院

撮影:成田貴亨

–

現代京都藝苑2021「悲とアニマⅡ~いのちの帰趨~」展

会期:2021年11月19日(金)–11月28日(日)

第一会場:両足院(監修:鎌田東二、企画協力:山本豊津、企画:秋丸知貴)

第二会場:The Terminal KYOTO(監修:山本豊津、企画:秋丸知貴)

展示:池坊由紀/入江早耶/大西宏志/大舩真言/岡田修二/勝又公仁彦/鎌田東二/小清水漸/近藤高弘/関根伸夫/成田克彦/松井紫朗/吉田克朗

–

「悲とアニマ」のテーマを継承し、現代日本美術において伝統的な日本の自然観や死生観がどのように表象されているかを探る。新型コロナウイルスに見舞われた現代に感じることを各作家が表現。賀茂川を境界に2つの会場を「彼岸」と「此岸」に準え、霊魂の顕幽循環を信じる日本の伝統的な死生観を醸し出した

現代京都藝苑2021「悲とアニマⅡ~いのちの帰趨~」展

第二会場:The Terminal KYOTO

撮影:成田貴亨

———秋丸さんは芸術についての執筆も精力的に行われています。秋丸さん企画の「水津達大展 蹤跡」に際して「美術評論+」上にて書かれた、水津達大氏の画業の変遷を辿る記事(美術評論+ 解説「水津達大——清新な風雅の探究者:『水辺』『青い海』『白い海』『花の雲』『Khora』シリーズ」秋丸知貴評)を拝読しました。これは一体どれほど時間をかけて書かれたのだろうと圧倒されました。

こんなに長い美術評論、なかなか読んだことないでしょう? 今の展覧会評は全体的に短く、新聞では400字詰で2枚が標準です。ネット媒体も、文章より画像がメインの場合が多い。私のスタイルは、その中で導き出した戦略的な逆張りです。つまり、これほど文章が長ければ、一目見ただけでこのアーティストは長文を書くに値するすごいアーティストなのだと分かるはずです(笑)。

私自身は、作品の良し悪しを判断するのは「美術批評」、良し悪しではなく作品の価値ある文脈を説明するのが「美術評論」と使い分けていて、私が取り組んでいるのは美術評論の方です。そのアーティストの持つ他のアーティストとは違う個性は何か、そのキャリアの中で今回の展覧会はどういう意味合いを持つのか、今回の展覧会のそれぞれの作品の魅力は何か、そこにはアーティストのどういう感情や思想が込められているのか等について、まずアーティスト本人が意識していることをきちんと言語化した上で、さらにアーティストが意識していない文脈まで説明できてプロだという気持ちでやっています。

アーティストは言葉で説明することが不得手なことが多いです。そこで、「こういうことですか?」と言葉にすると「そう言いたかったんだよ!」となることが多い。時々、アーティストが他人に分かってもらえなくても構わないと言うときでも、本当はもちろん分かってほしいと思っている。だから私にとっては、そのアーティストの魅力やクリエイティヴィティをどう伝えるかという一つの目的に対して、たまたまその手段が文章だったり、キュレーションだったりと、同じことを別のやり方でしているという意識なのです。

「水津達大展 蹤跡」

–

「水津達大展 蹤跡」

会期:2025年3月14日(金)–2025年5月6日(火)

会場:圓徳院

企画監修:秋丸知貴

–

2025年、圓徳院の春の特別拝観のための展示。画家・水津達大による、圓徳院の文化的・芸術的伝統に基づき制作された新作の絵画シリーズ「Khora(コーラ)」により構成。「Khora」は、対象を描くのではなく無心になる過程を示すものであり、禅の目指す境地や日本文芸の風雅の伝統と呼応する

「水津達大展 蹤跡」

———秋丸さんの文章を読むと、アーティストと作品の解像度が何倍にも上がって、作品をより好きになれました。

ありがとうございます。作品は見れば分かるという人もいますが、私自身はなかなかそう簡単には分かりません。なぜなら、そのアーティストと同じ才能や感受性を持ってはいないからです。展覧会でわずかな時間に一度見ただけで、そのアーティストが何年も何十年も培ってきた内容がすぐに分かるということはなかなかないと思っています。

だから、私が書く文章は全てそうですが、水津さんには何度も入念なインタヴューを行っています。例えば、アーティストは最新作だけを観てほしいものですが、読み手は最新作だけを観たいのではなく、その最新作に至るまでにどういう創意工夫があったのかを知りたい、少なくとも私はそうです。だから、水津さんには過去の作品まで全て見せてもらいながら、最新作「Khora(コーラ)」に至るまでの過程を説明しています。

ただ、存命のアーティストはどのように書かれるかが生活に直結しています。だから、書いたものを世に出す前には必ずそのアーティストに見てもらいます。自分で好き勝手な内容を書いて好き勝手に発表すればその方が楽に決まっていますが、それはしないことを自分のモットーにしていて、どんなに面倒でもこれまで発表した文章は全て必ず事前に相手に事実誤認がないか確認しています。

なぜそんな苦労をして手間暇をかけて長い文章を書くのか。繰り返しになりますが、アーティストの価値ある仕事を世の中に紹介したい、一人でも多くの人に知ってもらいたい。自分にその適性と能力があるならば、そのために使いたいということに尽きます。

今、アーティストは無数にいて、芸術品は生活必需品ではありません。それでも、芸術は社会のために必要なもので、人の情緒の安定のために絶対に必要なものなのです。

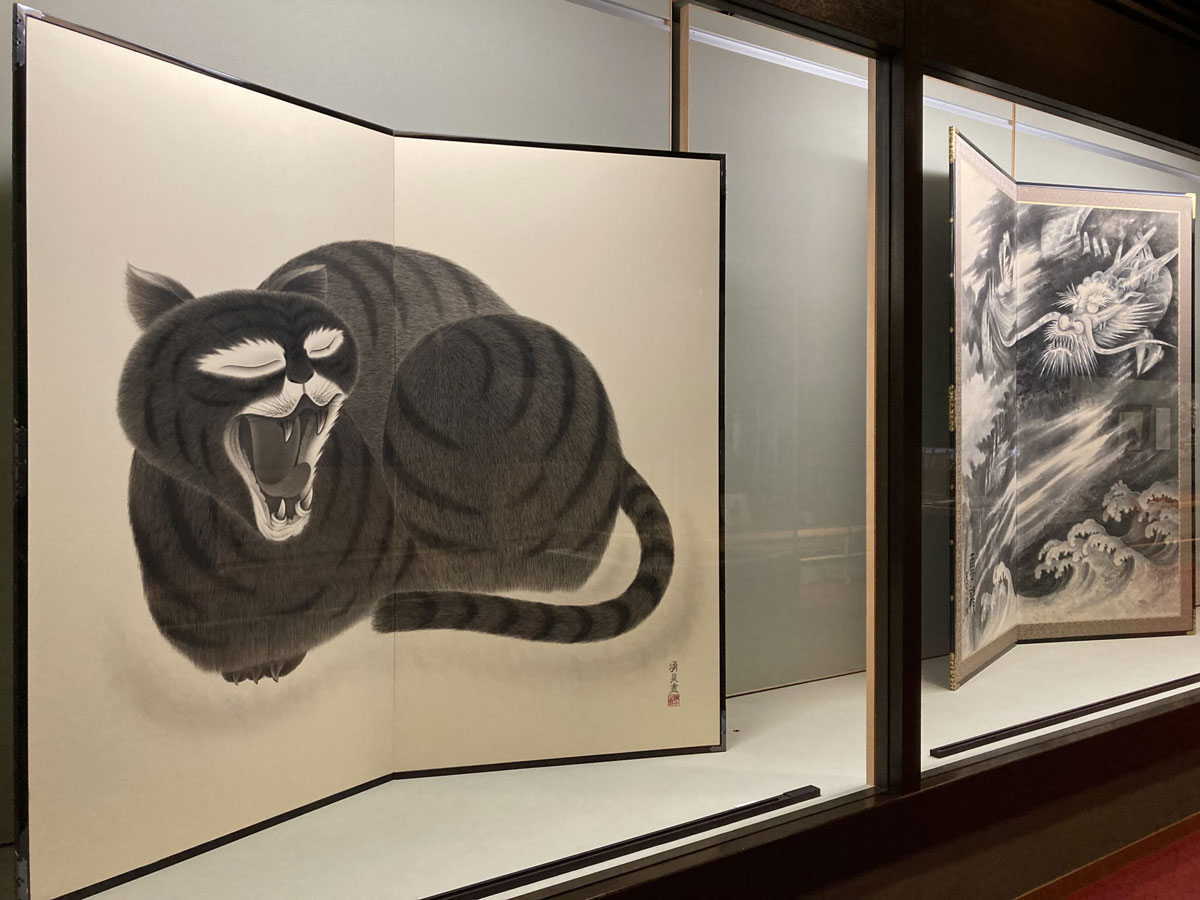

「藤井湧泉展——龍花春早 猫虎懶眠」

–

「藤井湧泉展——龍花春早 猫虎懶眠」

会期:2022年3月4日(金)–5月5日(木・祝)

会場:高台寺・圓徳院・掌美術館

企画:秋丸知貴

–

水墨画家・藤井湧泉による「現代的な龍虎図」をテーマとする特別展。2004年から2022年までの水墨作品を3会場に振り分け、龍虎図とともに、花鳥画、美人画など、作者の多彩な画風を通覧できる構成とした

———社会の中で芸術はどのように精神的な役割を果たすのでしょうか。

学術的には、哲学者のエルンスト・カッシーラーと美術史家のジークフリート・ギーディオンという人が理論化していて、私はそれを高階秀爾先生から学びました。人間は、自分がどういう価値観を持っているかを具体的に形に表さないと収まらない生き物なのです。心に形を与えることが芸術家の仕事であり、集団の心に形を与えて代弁するのが芸術家の役割であり、必ず社会は芸術家を必要とする、というのがカッシーラーとギーディオンの議論なのですが、私も全くその通りだと思っています。

美意識、人生観、自分が何を大切に思っているか、そういったものは自分の心の中で思っているだけでは明確に把握することができません。究極的には宗教に行き着くと思いますが、一番アクセスしやすいレベルで「これが自分が求めていたものだ」と心を形に表してくれるのが芸術です。私にとっては、特に絵画と音楽ですね。例えば、絵画や映画やファッションを見たり、音楽を聴いたりして、グッとくる、こういうふうに生きたい、と思った経験は誰にでもあるでしょう。それは自分の価値観をはっきり具体的に示してくれるからです。一度そう経験すると、自分とその作品を切り離して考えることはできない。これこそ自分の宝物だ、と思うはずです。それはつまり、アートが世の中に必要ということだと思います。

私の研究の流れは、一見すると何をしているのか脈絡が全く分からないかもしれませんが、常に世の中の役に立ちたいというのが根本にあります。アーティストは社会一般の無意識を代弁するけれども、アーティストと社会との間を誰かが取り持たなければ、そのままでは届かない。それを届けるための仕事をするというのが、私の全部の仕事に共通していることです。

なお、堅苦しくなく人の精神性を高め、相互の連帯感を深めるものとして、現在ケアの現場では宗教に代わりアートが注目されています。そうした問題について、2020年から3年間上智大学グリーフケア研究所の特別研究員として研究しました。2023年には上智大学グリーフケア研究所創立所長の髙木慶子先生と共著で『グリーフケア・スピリチュアルケアに携わる人達へ』を出版しています。

『グリーフケア・スピリチュアルケアに携わる人達へ——ケア者のための必読書』(髙木慶子・秋丸知貴共著、クリエイツかもがわ、2023年)

———これからキュレーションやアートライティングを志す学生に向けて、現場で大切にするべき姿勢を教えていただけますか。

キュレーションについては、トラブル解消能力、コミュニケーション能力、信念です。展覧会準備の現場では必ずトラブルが起こります。キュレーションの仕事の9割はトラブル解消で、何度も空中分解しそうになる中で、それでも会期初日まで辿り着かせることがキュレーターの役割だと思っています。展覧会を実現できるかどうかはキュレーターのコミュニケーション能力にかかっています。まずは相手に信頼してもらうことです。アーティストと作品に対するリスペクトをきちんと伝える必要があります。

大変なことが続くと、なぜこの展覧会を行うのかということをアーティストもキュレーターも会場関係者も皆、何度も忘れそうになります。だから、もう念仏を唱えるようにずっと自分自身に言い続けなければならないし、相手にも説明し続けなければならない。キュレーターが核となって、熱意を持って、この展覧会には価値があると信じ抜く。一番しんどい部分ですが、一番大切だと思います。

今は、研究者も学芸員もポストの数が少なく、誰もが自分の今日明日の生活のために精一杯だと思います。それでも、少なくとも同時代のアーティストの仕事をきちんと評価し世の中に紹介する仕事は、同時代の誰かがしなければなりません。

キュレーターには、先ほどお伝えしたコミュニケーション能力に加えて、助成金や補助金を獲得する能力も重要です。私は一般職で生計を立てながら研究を続けてきたので、仕事ではなく社会奉仕のつもりでキュレーションに取り組んできたところがあります。しかし、本来キュレーターはフルタイムで専念し、専門家として生計を立てながら展覧会のための助成金や補助金等をきちんと取り、今の時代が求めるものがどこにあるかをきちんと継続的にリサーチした上でシステマティックにキュレーションを展開していくのが本筋です。私達の時代は地域芸術祭は少なかったですが今はたくさんあり、仕事としての採用も昔よりはあるので、その専門家としてやっていく道もあると思います。ただ、最近は展覧会をするだけで学術的な文章がおざなりになっているケースも見受けられます。たとえ実務作業で精一杯だとしても、企画趣旨や展示解説の文章を書くのがキュレーターの最重要の仕事であることは常に忘れないでほしいと思います。

ライティングについては、私はインタヴューをする時や文章を書く時には、事前に相手に関する資料はできるだけ全て読むようにしています。対面は「アウラ的関係」なので、あなたのことをリスペクトしてここまで調べてきましたというのは必ず相手に伝わります。また、自分はできるだけの準備をしてきたと思えれば、自信を持って相手と話せたり相手のことを書いたりできると思います。これまで、私自身はアーティストと信頼関係を作るためには常に相手のことをよく知ることから始めるようにしてきました。

(左)関根伸夫先生と(右)秋丸さん。2014年11月11日東京画廊でのインタヴュー

———優れた作品とアーティストだけでは、伝わりきらない思いもたくさんある。そこにある価値を誰よりも信じ言葉を尽くし、届けていく役割が必要なのですね。最後に、秋丸さんの今後の展望をお聞かせいただけますか。

今一番力を入れているのは、海外に向けてこれまでの研究成果全てを英語で公開することです。私は、これまで常勤ではなく非常勤でしか研究職の就職先がなく、日中は一般職で働いて生活費や研究費を作りながら研究を続けてきました。研究に専念できれば10年で完成できる仕事に30年かかり、しかも日本語で論文発表するのに時間も労力も精一杯だったので、英訳する余裕がありませんでした。しかし、今はもうセザンヌとベンヤミンの研究は完成しましたので、今度はその英訳を美術評論家連盟の公式ウェブサイト「美術評論+」で全て公開し始めています。

美術評論+ 論考「セザンヌと蒸気鉄道(1)~(7)」秋丸知貴評

Cézanne and the Railway (1) – (7)(by Tomoki Akimaru)

美術評論+ 論考「アウラとは何か?——ヴァルター・ベンヤミンの哲学考」秋丸知貴評

美術評論+ What is Aura? : A Study on Walter Benjamin’s Philosophy (by Tomoki Akimaru)

実は、『セザンヌと蒸気鉄道』という博士論文は、「セザンヌに蒸気鉄道の影響があるという結論では指導することができない」として何人もの先生に指導教員を断られています。もし高階秀爾先生に最初に指導教員になっていただけず、また上村博先生に主査を引き受けていただけなければ、『セザンヌと蒸気鉄道』が博士論文として世の中に出ることはなかったでしょう。私は、エッセイとしてではなく博士論文としてこの研究を発表するために学術的に研鑽してきたので、それをきちんと評価して博士学位を授与していただいた京都芸術大学には心から感謝しています。

学者の使命は、どのような障害があろうとも公共性・公益性のために真理を追求することです。それは、私の祖父秋丸次朗が代表を務めた「秋丸機関」に学んだことです。現在、Facebookで私が作った「Paul Cézanne」というグループは参加者が約24万人いて、ここに毎日7本ずつ『セザンヌと蒸気鉄道』のダイジェスト記事を定期投稿しています。今では、世界中の人達が『セザンヌと蒸気鉄道』にたくさん「いいね!」してくれていますよ(笑)。

美術評論+ 論考「陸軍『秋丸機関』による経済研究の学問的意義」-秋丸知貴評

Facebookグループ-Paul Cézanne

もう一つは、もの派の研究です。私は、もの派の中心アーティストである関根伸夫先生と小清水漸先生のお二人から、カタログ・レゾネの解説論文の執筆者に指名されています。現在、もの派は欧米や中韓の方が研究が盛んですが、私はお二人と直接何度も対話や仕事を積み重ねてきた強みを生かして、これから世界における現代日本美術研究の地位を向上させていきたいと思っています。

現在、私は50歳です。自分の人生の残り時間と自分に許される僅かな研究時間を考えれば、これからは仕事を大幅に絞らざるをえません。研究論文やキュレーションのアイデアは絶えずたくさん湧き出てくるのでとても残念ですが、母校京都芸術大学のOBとして、これからもこれが自分が学者として人生を捧げた研究であると胸を張れるような仕事を続けていきたいと思っています。

取材・文 辻 諒平

2025.05.02 オンライン通話にてインタビュー

(左)秋丸さんと(右)小清水漸先生。2024年11月8日上海AAEFアートセンターでの公開対談

秋丸知貴(あきまる・ともき)

美術史家・美術評論家・美学者・キュレーター。

1997年多摩美術大学美術学部芸術学科卒業、1998年インターメディウム研究所アートセオリー専攻修了、2001年大阪大学大学院文学研究科文化表現論専攻美学文芸学専修修士課程修了、2009年京都芸術大学大学院芸術研究科美術史専攻博士課程単位取得満期退学、2012年京都芸術大学より博士学位(学術)授与。

2013年に博士論文『ポール・セザンヌと蒸気鉄道——近代技術による視覚の変容』(晃洋書房)を出版し、2014年に同書で比較文明学会研究奨励賞(伊東俊太郎賞)受賞。2010年4月から2012年3月まで京都大学こころの未来研究センターで連携研究員として連携研究プロジェクト「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」の研究代表を務める。2023年に髙木慶子・秋丸知貴『グリーフケア・スピリチュアルケアに携わる人達へ』(クリエイツかもがわ・2023年)出版。

主なキュレーションに、現代京都藝苑2015「悲とアニマ——モノ学・感覚価値研究会」展(会場:北野天満宮、会期:2015年3月7日-2015年3月14日)、現代京都藝苑2015「素材と知覚——『もの派』の根源を求めて」展(第一会場:遊狐草舎、第二会場:Impact Hub Kyoto〔虚白院 内〕、会期:2015年3月7日-2015年3月22日)、現代京都藝苑2021「悲とアニマⅡ~いのちの帰趨~」展(第一会場:両足院〔建仁寺塔頭〕、第二会場:The Terminal KYOTO、会期:2021年11月19日-2021年11月28日)、「藤井湧泉——龍花春早 猫虎懶眠」展(第一会場:高台寺、第二会場:圓徳院、第三会場:高台寺掌美術館、会期:2022年3月3日-2022年5月6日)、「水津達大展 蹤跡」(会場:圓徳院〔高台寺塔頭〕、会期:2025年3月14日-2025年5月6日)等。

2010年4月-2012年3月: 京都大学こころの未来研究センター連携研究員

2011年4月-2013年3月: 京都大学地域研究統合情報センター共同研究員

2011年4月-2016年3月: 京都大学こころの未来研究センター共同研究員

2016年4月-: 滋賀医科大学非常勤講師

2017年4月-2024年3月: 上智大学グリーフケア研究所非常勤講師

2020年4月-2023年3月: 上智大学グリーフケア研究所特別研究員

2021年4月-2024年3月: 京都ノートルダム女子大学非常勤講師

2022年4月-: 京都芸術大学非常勤講師

http://tomokiakimaru.web.fc2.com/

ライター|辻 諒平(つじ・りょうへい)

アネモメトリ編集員・ライター。美術展の広報物や図録の編集・デザインも行う。主な仕事に「公開制作66 高山陽介」(府中市美術館)、写真集『江成常夫コレクションVol.6 原爆 ヒロシマ・ナガサキ』(相模原市民ギャラリー)、「コスモ・カオス–混沌と秩序 現代ブラジル写真の新たな展開」(女子美アートミュージアム)など。