(2025.05.11公開)

人体などをモチーフに、金をはじめとする輝く画材を用いて「命と光」を表現する作家・山里奈津実さん。精力的に作品発表を続けている山里さんだが、京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)では日本画模写と技法材料研究を専攻していたため、表現としての制作は博士学位申請時が初めてだったという。

山里さんの作品には、まず画材の存在がはじめにあるという。「自分が表現をしているというより、目の前の画材そのものが表現してくれている感覚がある」とも語る山里さんの制作のあり方は、自己表現をしているというよりも、画材を介してこの世界のあり方をなぞりながら、そのかたちを確認しているようでもある。

今回は、山里さんが勤める絵画材料専門の複合クリエイティブ施設・PIGMENT TOKYO(ピグモントーキョー)についても教えてもらいながら、日々、山里さんが画材と表現の間で考えていることを伺った。

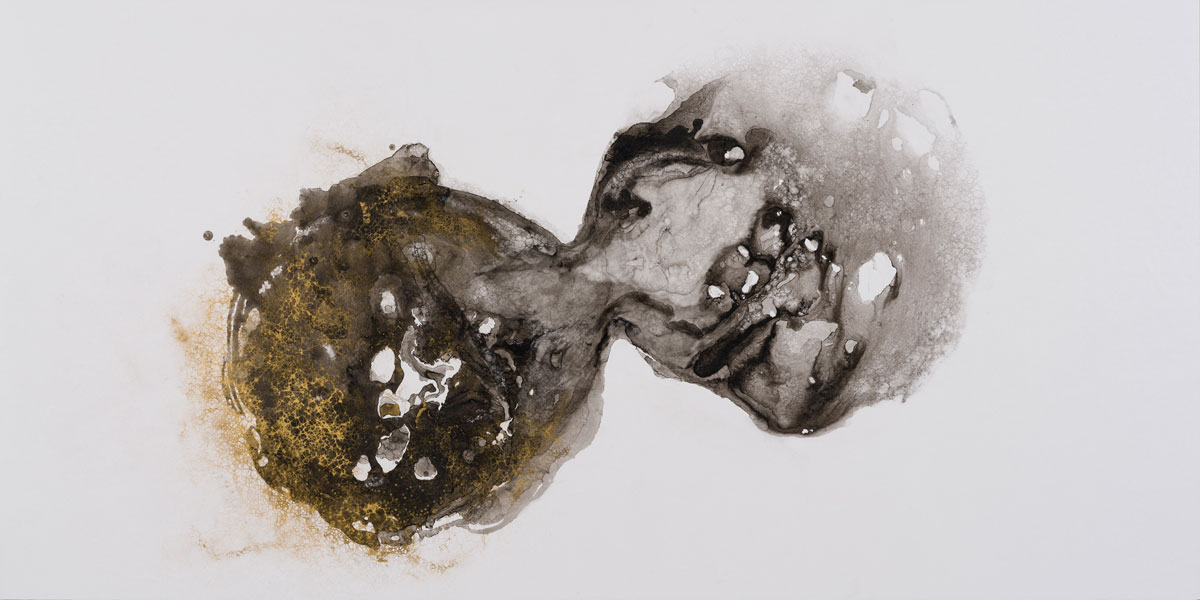

《False Pregnancy -Hatching in the Blastocyst-》

2018

ユニペーパー、油煙墨、 純金箔、純金泥、 PVA、兎膠

1940×970mm

–

油煙墨で描かれたふたつのまるは、受精卵の殻(透明帯)から胚盤胞が飛び出し孵化している様子。その抜け殻に、金を使って装飾をする。粒子のこまかな金泥によるやわらかい輝き。星や月、太陽として表現されてきた小さな金箔の強い輝き。角度を変えて目を凝らすと、無数の光が描かれている

———山里さんの作品には、生理現象や人体の部位といった、生命に関するモチーフが多いですよね。

「光と命」をテーマに、主に純金箔や雲母(きら)などの輝く素材を使いながら表現しているのですが、絵を描く上でも、生きていく上でも「自分ではコントロールできないこと」を常に認識し続けるために、そうしたテーマで制作をしているのかなと思っています。

命のスタートは自分では決めることができないですよね。脳をここに配置して、腸をここで動かして、と決めて生まれることもできなくて。でも、私たちは普段そんなことは忘れて「なんでも自分で決めてそうしている」と、まるで自分の体を自分でつくり上げたかのように生きていると思います。社会の中でも、自分にコントロールできないことはたくさんあります。それは他人との関わりの中で良くも悪くも作用することだと思っていて。コントロールできないことを認識して、かつそれが当たり前だと思い続けるために「命」をテーマにすることが多いのだと思います。

———純金箔をはじめ光る素材を使用されることが多いのは「命」というテーマと繋がっているのでしょうか。

そうですね。2016年に科学誌の『Scientific Reports』で発表された、「卵子は受精の瞬間にたった一度、亜鉛のスパークが生じて光る」という発見は、特に近作のテーマと大きな繋がりをもっています。姿形が形成される一番初めのその瞬間に私たちは光ることを知って、人間は、科学が発達するもっと前から、生命誕生の瞬間に光が存在していたことを無意識に気付いていたのではないか、と想像しました。輝く素材である金が古くから絵画に用いられてきたことと繋がっているのではないだろうか、とも考えました。博士課程での研究とも繋がるのですが、私が金を使って表現したいものは「色」ではなく、まず「光」なのだと思います。

《鉾を差す人》

2020

絹本着色 墨、雲母、金箔、金泥、兎膠、アルギン酸

330×1120mm

撮影:OFFICE MURA PHOTO

———2020年から発表されている、「剣鉾」をモチーフにした作品群についてお聞きします。

2019年の10月に粟田神社の神幸祭を見学したことから生まれた作品群ですね。命をテーマに作品をつくるなかで、命には女性の卵子と男性の精子というふたつの要素が必要なのに、私が女性なのでいつも片方しか表現できていないな、という思いがありました。そんな時、KUNST ARZTのオーナーの岡本光博さんから「あなたの表現にぴったりだと思う」と神幸祭の剣鉾(けんぼこ:長い棹の先端に薄くてしなやかな剣が付く祭具)の巡行を勧めてもらったんです。剣鉾を担ぐ、剣差しと呼ばれる男性たちがすごく細長くて重たい棹(さお)を揺らして、鈴の音を鳴らしながら歩く姿を見たとき、「これは男性器を奉っている」と直感的に思いました。今まで自分の表現に足りていなかった片方が見つかったような気がしたんです。

剣鉾巡業での気づきから3ヵ月後に日本ではコロナの感染が確認され、剣鉾の目的である「災いの祓い」にも着目しながら、2020 年から剣鉾をモチーフにしたシリーズを表現することになります。粟田神社の宮司さんや鉾差しの方も展示を見に来てくださって、剣鉾を男性器だと勝手に解釈して表現していたので怒られるかな、とも思ったんですけれど、「そういう考えもあるんだね」とすごく温かく受け入れてくれてありがたかったですね。

《吹散 / Cloth waving in the wind》

2021

富士楮、鉛白、雲母、兎膠、アルギン酸

330×1900mm

撮影:OFFICE MURA PHOTO

———中でも《吹散 / Cloth waving in the wind》は一際異質な存在感がありますよね。

吹散(ふきちり)とは剣鉾の棹頭から垂れた長い吹き流しのことで、古来、日本神話で「比礼(ひれ)」という言葉で表され、厄を払い清める呪力があるとされていました。剣鉾は真鍮の輝きと、しなる棹がたてる風や鈴の音をもって邪気を祓うものです。科学の発達していない時代から、五感を全部使って、本気で魔除けをしようとしていた人たちの存在に感動して、《吹散》ではそんな剣鉾のもつ、光と風と音を同時に視覚化できないかと試みました。

支持体は富士楮紙(ふじこうぞし)という国産楮を100%使用した極薄の紙で、ティッシュより薄く、人が通るとふわっと動くので、目に見えない風を認識させてくれます。中央の図形は、雲母という輝く素材で描いた鈴の音の波形なんです。この作品では、私が何かを表現しているというよりも、支持体や画材そのものが表現してくれている感覚があり、シリーズの中でも特別な作品ですね。

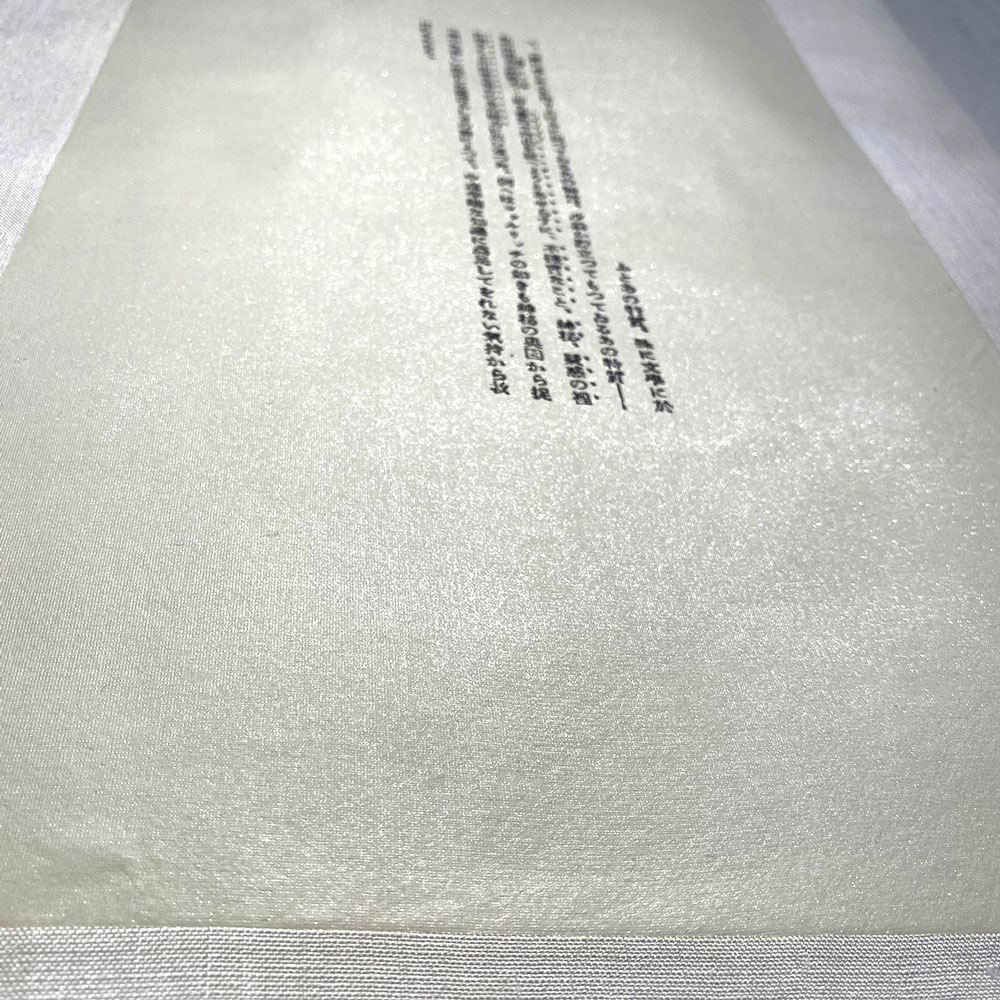

《Negative capability(部分)》

2022

絹本着色 弁柄、兎膠、アルギン酸

———アーティストステートメントで「『自分が今住む世界に対する好奇心』を表現している」と述べられています。作品は日常から生まれるのでしょうか。

絵を描こう、と思って作品が生まれるタイプではないんです。生活の中で自分が心地よく生きていくためにいろんなことを知ろうとしていく中で、手に入れた知識や腑に落ちた感覚を自然とかたちにしてみようと思った時、私には絵があったという感じでしょうか。

先ほど「コントロールできないこと」についてお話をしましたけれど、生きているといろんな人がいますよね。怒りを表に出さないといられない人、人と人との境界を簡単に超えてしまう人、時に自分もそうなってしまうこともあります。周りも嫌だけれど、きっと本人が一番苦しいはずで、どうしてそんなことが起きてしまうのだろうと子供の頃からずっと考えていました。昔からきょうだいでもそんな話をよくしていて、妹が医学の道に進んだというのもあって、私も脳の仕組みについての学会を覗いたりして、自分の中でモヤモヤしていたことには明快な仕組みがあるのだな、と考えていました。

なぜ絵なのかというと、きっと私が使っている画材の、その物質としての普遍性が大きいと思います。例えば金も、鉄も膠(にかわ)も何千年前から変わっていないもので、時間や場所を自由に行ったり来たりしながら共有できるものだと思っていて。私は物質のもつ力に乗っかって表現しているような気がしますね。

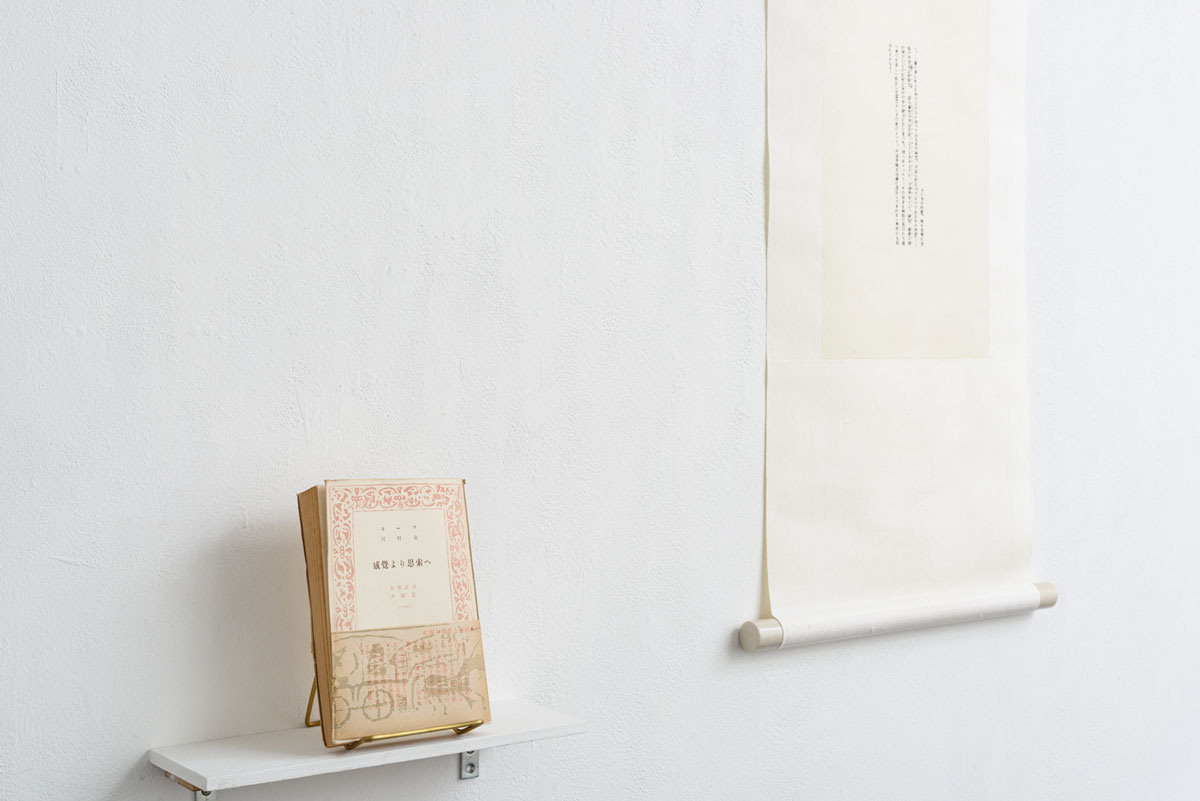

《Negative capability》

2022

絹本着色 弁柄、兎膠、アルギン酸

撮影:OFFICE MURA PHOTO

–

“Negative capability”(ネガティブ・ケイパビリティ)とは詩人のジョン・キーツが定義した、「不確実な状況や問題、曖昧さを受容する能力」のこと。山里さんが神経学会で出会ったこの言葉を起点につくられた《Negative capability》は、ジョンがその言葉をはじめに記述した書籍『感覚より思考へ』内での一文を掛軸に仕立てた作品。「作品ではあまり任意で操作しないことを大事にしているので、本当はこの作品も原語でつくるべきだったかもしれませんが、その曖昧さも受容していけたらと。これは私を律するための作品といえますね」と山里さん

———表現の前に、まずは画材がある。京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)では技法材料研究に取り組まれて、博士号も取得されています。

そうですね、大学時代はほとんど日本画模写と技法材料研究に努めていたので、自分の作品表現は、博士学位申請作品がほぼ初めてのものでした。

学部4年生から修士2年生までの3年間をかけて金屏風の現状模写(描かれた当時の再現ではなく、現状の状態を正確に再現する模写)をしていたのですが、その中で唯一「なんでこんなことをしなくてはいけないのか」と思う作業があったんです。それが、箔あし(隣り合う金箔の重なりがつくりだす格子状の模様)の再現でした。現代では、箔は綺麗な正方形の状態で貼り付けていくので箔あしはありません。ただ、江戸時代よりも前の作品にはほとんど箔あしがあって、特に綺麗なものでもなく、ぐちゃぐちゃと規則性のない形の再現にものすごく時間がかかって、「もう嫌だ!」という感じだったんですけれど(笑)、結果的にはそれを起点に、どうして江戸時代以前の作品には箔あしがあるのだろう、と博士課程で日本の金の表現の系譜を辿る足がかりとなりました。研究を進めていくうちに、文献で言葉だけが確認でき、今は作品が現存しない「金瑩付(きんみがきつけ)」という室町時代の表現があったことを知り、博士学位申請では、当時目指されたであろう理想の金瑩付の表現について検証した論文と共に、私なりの金磨付屏風を制作しました。

《false pregnancy》

2017

シナ合板、うさぎ膠、麻、ソチーレ石膏、アシェット、雲母、方解末、金箔

京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)大学院博士課程学位申請作品

撮影:OKAWARA Hikari

–

黄金背景テンペラ画の技法を用いた屏風と、相対する額縁との一双形式の作品。和紙の基底材では成し得なかった、瑩かれた純金箔によって屏風自体が光を放つ、自身が考える金磨付屏風を制作。“false pregnancy”とは「想像妊娠」の意。「卵子は受精の瞬間にたった一度、亜鉛のスパークが生じて光る」という科学的発見から着想し、光を放つ屏風と、光をもたず分裂していく虚構の受精卵を相対させ、そこに自身の起源や家族への思いを投影した。

それまで私は、人との対話で自分の気持ちを伝えることがすごく苦手で、自分の気持ちを偽ってしまうことも多かったんです。でも博士学位申請の場では「伝えること」が最優先ですから、どうにか文章と作品で、嘘のない気持ちをかたちにすることができた気がします。

妹が博士学位申請作品展を観にきてくれて、作品説明文を読んで泣いてくれたんです。私にとってそれが「自分の考えが絵を介して相手に届く」ことの原体験かもしれません。

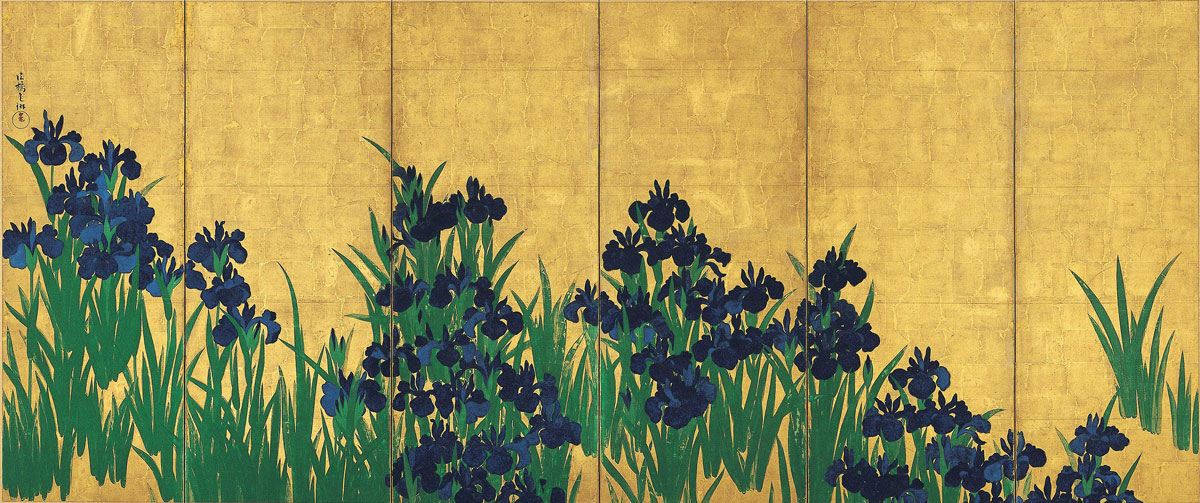

尾形光琳《燕子花図屏風》左隻

パブリック・ドメイン

画像出典:燕子花図 – Wikimedia Commons

———煩わしい存在であった箔あしの再現作業が、その後の金表現への探究のきっかけに、そして近作では箔あし自体をモチーフに作品をつくられたりと、一際重要なものへと変化していったのは面白いですよね。

博士研究で色んな金屏風の箔あしを見ていく中で、尾形光琳の《燕子花図屏風(かきつばたずびょうぶ)》の存在はとても大きかったです。普通、箔あしというのは不規則なハシゴ状に形が出るのですが、《燕子花図屏風》だけは唯一箔あしがすべて縦の一方向に統一されていて、それがとても美しくて、実物を目にした時は本当に衝撃的だったのを覚えています。

《燕子花図屏風 左隻第 1,2,4,6 扇》

2023

絹本着色 純金箔、兎膠、アルギン酸

撮影:WATANABE Erina

《燕子花図屏風 左隻第 2 扇(部分)》

2023

絹本着色 純金箔、兎膠、アルギン酸

2024年の10月に行った個展では、《燕子花図屏風》の箔あしをかたどった作品を実際の屏風と同じ位置関係で配置して、さらには箔あしのかたちを脳の神経細胞にも見立て、個展会場内を《燕子花図屏風》の中にいるような、かつ脳の神経回路の中にいるような空間としてつくりました。

個展「軸索」展示風景

撮影:TERAOKA Kai

———画材と表現が分かち難く結び付く山里さんですが、勤められている「PIGMENT TOKYO(ビグモントーキョー)」はまさに都内屈指の画材を取り扱う施設ですよね。PIGMENT TOKYOについて教えてください。

PIGMENT TOKYOは「色とマチエールの表現」を追求するための、ショップ・ラボ・ワークショップを備えた絵画材料専門の複合クリエイティブ施設です。伝統的な画材や技術の継承を目的の一つとして掲げていて、画材メーカーが製造を続けていくために、画材の正しい知識の普及を担う場所としてもあります。せっかく上質な画材があっても、消費者がいなければいずれ廃れてしまいますから。

私は岩絵具や箔、膠を使ったワークショップを担当していて、絵を描く方法ではなく、画材そのものについて理解を深めることで物事の見え方が変わるような企画を心掛けています。

撮影:Takanori Tsukiji

———作家としての山里さんと、 PIGMENT TOKYOでの山里さんが相互に関係し合って影響を与えているかと思います。これまでのお仕事で特に印象的だったことはありますか。

5歳のお子様、プロのアーティスト、70代のアート初心者の方が一つの講座に参加されたことがあって、中心に画材の普遍的な強さがあれば、年齢や経験、文化などの垣根を軽やかに超えることができるんだ、と感じました。

海外からのお客様もすごく多くて、去年はブータンからご依頼をいただき、現地の仏画士や僧侶の方々向けに、岩絵具と膠のワークショップをしてきました。ブータンでは天然の岩絵具と膠が手に入りづらいらしく、今でも製造を続け広く使われている日本から紹介しにいったかたちです。仏教国であるブータンでは絵を描く目的が自己表現ではなく信仰そのものですから、私の研究対象である金の「聖と俗」の性質を再考する機会にもなりました。なぜ絵を描くのかが、日本よりももっとシンプルな人たちに囲まれながら時間を過ごせた経験は、制作や生き方にも影響を与える体験でした。

これからも日本の上質な画材が世界中で使われ、製造を続けていただくためにもファシリテーターの役割を全うしていければと思っています。そのためには自身のスキルアップが必要不可欠なので、これからも研究を続けていきたいですね。

ブータンでのワークショップの様子。岩絵具による絵絹への彩色のデモンストレーション

写真提供:DACC

———山里さんの制作も自己表現とは少し違って、画材を介してこの世界のあり方、そして自分自身をなぞりながら、そのかたちを今一度確認しているようです。それは作品のもつ切実さだと思います。今後、どのように制作に向かわれていくのでしょうか。

学生時代の9年間はひたすらインプットをしていて一杯一杯になっていたんですけれど、卒業後は一転してひたすらアウトプットする日々で、この先はインプットとアウトプットのバランスを考えながら制作をしていきたいですね。

私は素材と表現を絡めることが最初すごく難しくて。ずっと金を使う表現には何らかの意味がある、ないといけないと思っていたんですけれど、歴史を調べると、意味がない表現もたくさん出てきて、その気づきで私はすごく楽になれたんです。年を経ていくことで、意味がないことにも順応していきながら、もっと素材と表現の距離を近く、軽やかに、シンプルに変えていきたいなと思っています。

取材・文 辻 諒平

2025.04.04 PIGMENT TOKYOにてインタビュー

山里奈津実(やまさと・なつみ)

純金箔を核に技法研究、作家活動を行う。

京都芸術大学非常勤講師、PIGMENT TOKYO 画材エキスパート。

2018年京都芸術大学大学院博士課程修了、博士(美術)。

近年の展示に「Kyoto Art for Tomorrow 2025 ー京都府新鋭選抜展ー」(京都文化博物館/京都)、個展「軸索」

ライター|辻 諒平(つじ・りょうへい)

アネモメトリ編集員・ライター。美術展の広報物や図録の編集・デザインも行う。主な仕事に「公開制作66 高山陽介」(府中市美術館)、写真集『江成常夫コレクションVol.6 原爆 ヒロシマ・ナガサキ』(相模原市民ギャラリー)、「コスモ・カオス–混沌と秩序 現代ブラジル写真の新たな展開」(女子美アートミュージアム)など。