真鶴駅からタクシーで港まで。車を降りて目に飛び込んできたのは照りつける日差しと光る海、美しく装飾された小早船(こはやぶね)でした。

船揚場に置かれた小早船は、極彩色の飾りを纏い水浮けの時を待っていました。揃いの半被に身を包んだ男衆が船を囲み、海の上では櫂伝馬(かいでんま)と呼ばれる船が小早船の水浮けを見守っています。

令和7年7月25日、貴船まつり宵宮の日。筆者は関係人口としてここ数年、祭りを楽しみに真鶴町を訪れています。

水浮けを待つ東の小早船。小早船は東西の2艘あります

真鶴町は神奈川県南西部にあり、足柄下郡に位置しています。三方を海に囲まれた真鶴半島は海の幸に恵まれ、良質な小松石の産地でもあり、漁業と石材業が盛んな港町として江戸時代から栄えていました。石材は船で江戸まで運ばれ、江戸城の石垣にもなったそうです。そんな町の歴史が貴船まつりには今も残され、継承されてきました。

昭和33年に神奈川県指定無形文化財、昭和51年に神奈川県指定無形民俗文化財、平成8年には重要無形民俗文化財に指定されるも、近年では過疎地域認定もされ、祭りの担い手にも困る状況に陥っています。

祭りには神事としての側面が色濃く残り、様々な儀礼や船の扱いは代々、年長者から伝えられてきましたが、高齢化と後継者不足、産業構造の変化は祭りにも影響を与えていました。

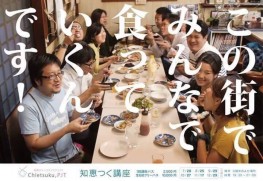

そんな状況が少しずつ変わってきたのはここ最近のこと。都会からの移住者が少しずつ増え、祭りとその準備に参加するようになったのです。最初は手伝いたいけれど他所者が入っていけるのか? と躊躇することもあったとか。

祭りは海に寄り添うこの地の営みに基づく神事でもあり、その戸惑いは当然ですが、人がいなければ祭りの存続にも関わります。話し合いながら少しずつ門は開かれ、結果としてコミュニティを繋げることにもなりました。

神輿と祭り関係者を乗せた神輿船が船渡御の時を待っています

櫂伝馬は練習の成果を発揮、力強く湾内へ漕ぎ出しました

今年は8年ぶりに海上渡御(かいじょうとぎょ)も行われました。

神輿船に神輿と担ぎ手、

強風で船団が前方に進めなくなる事態も発生しましたが、

真鶴には8月から始まるカレンダーがあります。1年は「

YouTube– 真鶴貴船まつり 令和7(2025)年度【ナレーション追加版】~真鶴の海に祈りを乗せて~8年ぶりの海上渡御

令和7年真鶴貴船まつり

https://kibunematsuri.jp/kibunematsuri_2025.html

真鶴出版オンラインストア

https://manapub.stores.jp/

(原 順子)