ルーヴル美術館からノートルダム大聖堂までの道をセーヌ川に沿って歩くと古本や雑誌、ポスターや絵葉書などを売る露店が川の両岸にずらりと連なります。深いグリーンの木箱が目印、「ブキニスト」と呼ばれるパリだけに存在する青空古書店です。

ノートルダム大聖堂近くのスタンド

ブキニスト(bouquinistes)という呼称はフランス語で本(livre)のよりくだけた言いまわしブキャン(bouquin)に由来します。活版技術の発展と印刷物の流通増加に伴なって16世紀頃から行商人がセーヌ川沿いで古本を売り歩くようになり、統治者から幾度となく営業規制を受けながらも商業権を主張し続け、現在のように固定の木箱のなかで商品を販売できるようになったのは19世紀末(註1)のことです。

「C’est ma destinée.(ブキニストは僕の運命だ)」と語るベルナールさん

約230人いるブキニストのうちのひとり、ベルナール・テラードさんにお話を伺いました。ノートルダム大聖堂の近くにスタンドを構えてから35年が経つそうです。品揃えはバンド・デシネ(註2)、推理小説、映画雑誌が中心。好きな分野だからこそ知識豊富で、客の好みに合わせて厳選した一冊を紹介してくれます。

ネットで簡単に本が注文できるうえに紙媒体の売上も下がる昨今ですが、ブキニストとして屋外で古書を売り続ける意義は一体どんなところにあるのでしょうか。「人との出会いです。本屋のなかに閉じこもっていたらこれだけ多くの人と出会い、会話をする機会はありません。僕の仕事は本を売ることよりも、相手の話や悩みを聞く心理カウンセラーと言ったほうがしっくりくるんだ」

パリでブキニストになるまでフランス各地で40以上の仕事に就いたというベルナールさん。そのなかでブキニストが「いちばん自由で人間味のある仕事」だと語りました。

古書を販売するだけではなく、ブキニストという存在そのものが街の歴史と人々のストーリーを紡ぐ一冊のようです。

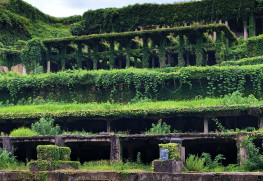

四季の移ろいにも馴染むグリーンの木箱

取材協力

Bernard Terradesさん

(註1)

ルイ13世統治下から露天商による書籍の販売は禁止されていたが、フランス革命期にブキニストの数が増加。1859年にパリ市によって正式に営業権が認められ、1891年の法令で現在のような横幅2メートル程の木箱を川岸に設置することが許可された。

(註2)

バンド・デシネ(bande dessinée)とはフランス語圏(主にフランス、ベルギー、スイス)におけるコミックの総称。ユーモラスな冒険物語から政治や哲学など社会的なテーマを扱う作品まで、年代問わず楽しめるアートとして広く親しまれている。大判サイズのハードカバーでフルカラー印刷が多いのも特徴のひとつ。

参考

Ville de Paris, “Les bouquinistes et Paris, histoire d’Amour en capitale,” Consulté le 20 février 2025,

https://www.paris.fr/pages/les-bouquinistes-et-paris-histoire-d-amour-en-majuscules-7886.

Un Jour de Plus à Paris, “Petite histoire des bouquinistes,” Consulté le 20 février 2025,

https://www.unjourdeplusaparis.com/paris-bouquiniste/petite-histoire-des-bouquinistes.

(佐藤美波)