鞍掛(くらかけ)合戦についての言い伝えをはじめて聞いたのは半世紀も前のことです。

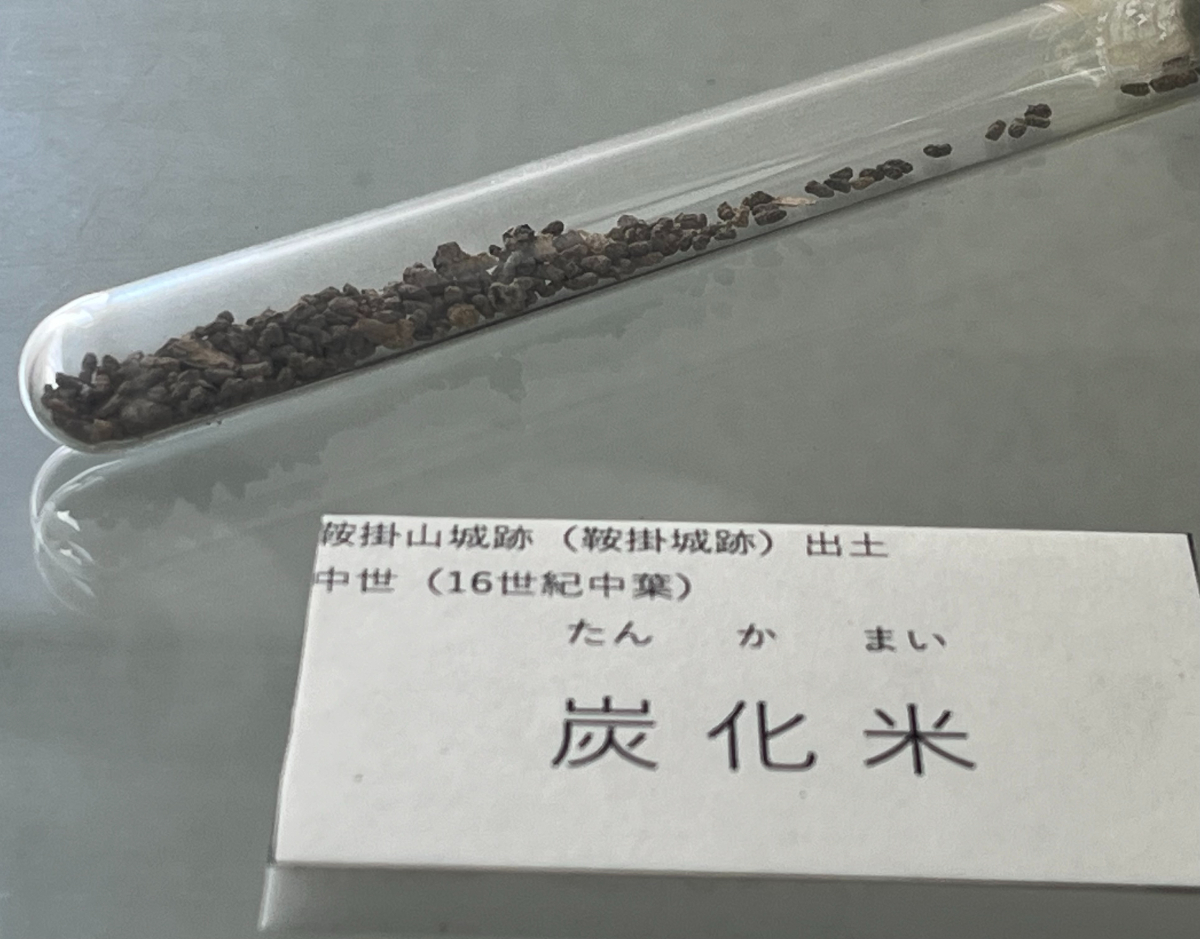

鞍掛山にあった杉氏の城に毛利の軍勢が攻めてきたとき、杉側は藁を敷いて防ごうとしたが毛利勢がその藁に火をつけたため城は焼け落ち、今でもその折に焼けた米が出てくるという話でした。藁は滑りやすいとはいえ燃えやすいものですから、それを敷くとはどういう了見だったのだろうといぶかしく、また焼けた米を見つけたいとも思いました。

この話が心に引っかかったまま50年の時が過ぎました。

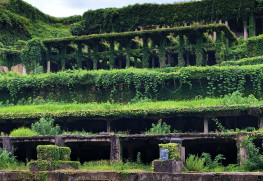

《鞍掛山と蓮華山》

前の低い山が鞍掛山。右後方の蓮華山には毛利方についた椙杜の城がありました

先日、思い立って鞍掛山に登ってみました。標高240mの低山ですが頂上からの眺めはなかなかのものでした。とはいえ城主杉隆泰が最後にこの風景を見た折の心情に思いを馳せると切なくもなりました。

《鞍掛山頂からの眺め》

鞍掛山のトンネルを出た直後の新幹線が左手に写っています。杉隆泰も馬よりはるかに速い新幹線にびっくり?

持参したスコップで少し地面を掘ってみましたが、残念ながら焼米らしいものは見当たりませんでした。

鞍掛山で焼米を見つけたという人の話を聞きましたが、30年以上も前のことで、その後山頂も整備されたため、もう見つけられないだろうと言われました。

自分で見つけるのが無理なら以前発掘されたものでも見られないかと思っていたら、コミュニティセンターで展示される予定だとの話を耳にしました。こういうのをシンクロニシティというのでしょうか。後日、誰もいない展示室で黒い石の粒のような焼米を目にすることができました。素っ気ない展示にいささか拍子抜けしましたが、50年来の思いを遂げたという達成感は格別でした。

《焼米(炭化米)》

玖珂あいあいセンター展示品

藁に関しては、1972年に発行された『玖珂町誌』に「この時鞍掛山には麦わらをしいて攻め上る兵を防いだと伝えられる」との記述を見つけましたが、出典などは書かれていませんでした(註1)。1800年代初頭に書かれた岩国領の地誌『玖珂郡志』(註2)、1934年版と1942年版の『玖珂町誌』(註3)には藁についての記述がありませんでした。

図書館のレファレンスサービスでも調べてもらいましたが、藁を敷いたとする古文書等は見当たらなかったとのことでした。

作家の宇野千代はこの地の生まれで、鞍掛城落城の折切腹した家老の子孫です。『残つてゐる話』という随筆に、鞍掛合戦のことを書くために見せてもらった資料の内容が微妙に違っていると困惑する話が出てきます(註4)。そんな彼女に地元の老人が、四百何十年も昔のことで本当のことはいくら調べても分からないのだから書きたいように書けばよいと言ったそうです。

《鞍掛戦死者の碑》

左に見えるのは宇野千代直筆の「史跡千人塚に想ふ」という追悼碑です

藁を敷いたとする古い記録が出てきたとしても書かれていることがすべて事実であるとは言い切れません。書き手の脚色や単なる勘違いなどによって史実と違うことはままありそうです。タイムマシンに乗って歴史をさかのぼるチャンスでもなければ本当のことは分からないでしょう。

いずれにせよ藁を敷いたか否かなど大勢に影響のないことですから、市井の賢人にならって自分の好きなように想像して楽しむのがよさそうです。

参考

(註1)

森本敏雄『玖珂町誌』玖珂町役場、1972年、p.70。

(註2)

広瀬喜運『玖珂郡志』桂芳樹校訂、マツノ書店、1975年。

(註3)

玖珂町編『玖珂町誌』玖珂町、1934年。

玖珂国民学校内町誌編纂会編『玖珂町誌』玖珂国民学校内町誌編纂会、1942年。

(註4)

宇野千代『残つてゐる話』集英社、1980年、p.122。

(長和由美子)