5)肉体から出てくる、肉筆と肉声

小説と書。同じ言葉を手段として使うが、前者は数多の言葉を、後者はときには一文字に収斂するなど、限定された言葉で表現する。その担い手である古川と華雪が、午前のディスカッションに続き、共同作業としてワークショップを行った。小規模な人数構成の授業という「ただようまなびや」の基本姿勢の下、ディスカッションのときよりも小さなスペースの部屋で、講師のふたりと20人程度の受講者が集まった。

「きれいな声とか、きれいな文字はない」

ワークショップを始めるにあたって、古川はディスカッションで取り上げられた話題を振り返った。その口調から、「きれい」という価値は個人個人の思いにより決定されるべきという、古川の強い意思が伝わってくる。

「なぜならば、それぞれのひとの身体から出てくるから。たとえスーパーモデルといえども、自分の身体がパーフェクトだと思ってるひとはいないわけで、完璧に美しいなどというものは世に存在しない。

自分が考えるに、身体が持っているものとは基本的にノイズ。俺が軽い筆を持って一種のわがままな心地よさだけ求めて書いたとしたら、それは他人の目には未知で、書道の歴史からすると下手な字だけれども、字として存在する字となる。肉体とか肉声というのが今回のテーマだけれども、本当にそれぞれの「肉体」の肉から出てくるんだってことを感じてもらい、試みてもらう2時間になればいいと思っています」。

そして、今回のジョイント・セッションの手順について古川は説明をした。

まず古川が、『女たち三百人の裏切りの書』と題名がついた自作を朗読する。紫式部が死後に『源氏物語』の「宇治十帖」を語り直すという設定の、古川による書き下ろし長編小説である。古川と華雪の前には、大きな1枚の紙と数本の筆が用意されていた。

「(小説の中に)登場人物に紫式部が憑依してくるっていう場面がある。取り憑かれる、乗り移ってくるという設定があって、そのなかから似たようなシーンを3つ朗読します。その声を聞きながら、華雪さんの身体を伝わって何かが書かれるのを見ていてください。話すとか書くとかの前に、まず最初に耳を澄ませてほしいし、目を開いてほしい、それをしっかりやることが大事かなと思っています」。

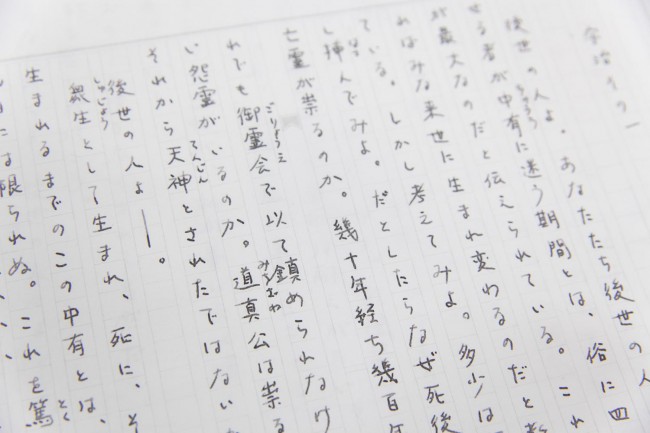

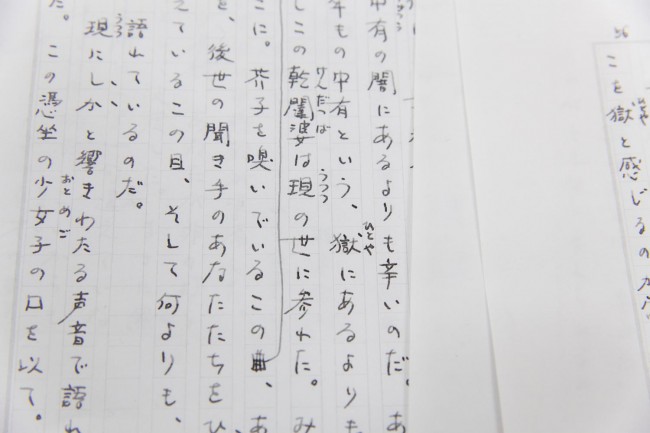

(上2点)古川日出男が朗読する自作の該当箇所の肉筆