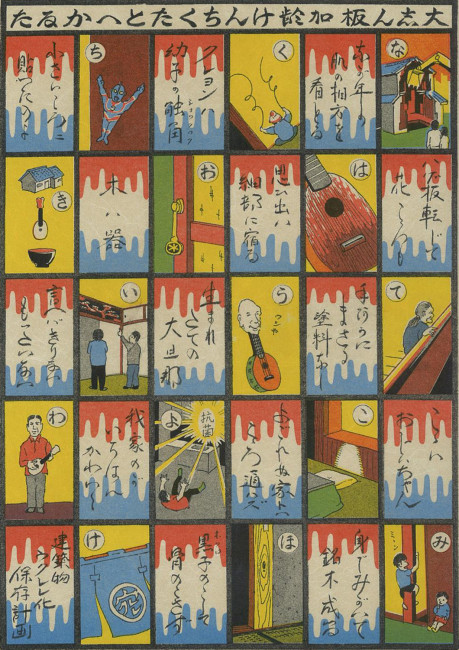

5)ウクレレとして保存されるもの

伊達さんはこれまで、「建築物ウクレレ化保存計画」として65本のウクレレを建築物からつくっている。制作に至るのは、依頼者が新聞などを見て依頼が来る発注型と、ある建物が解体されることを知り、伊達さんからアプローチする依頼型のおおよそ2種類。発注のされ方もさまざまだと言う。展覧会のトークイベント終了後に親子で「そろそろ家が壊されるんですけど」と相談があったり、建築設計者の知人から声がかかったり、毎回異なる出会いがある。

建物のなかでどの部分をウクレレの素材に使うかについて、伊達さんの「好み」で指定をすることはない。依頼を受けたあと、伊達さんはその建物を訪れ、依頼者の話にじっくりと耳を傾ける。「完全に聴き手」になることから制作がはじまる。

———どこを使うかは、その家のひととの、いわば「スキンシップの高さ」で決まるんです。シールや傷あとが残っている柱など、何かしらの痕跡をもとに話が弾みそうだったらその部材を使う。すごい銘木でも話が出なければ使わない。はがれた壁紙や傷んだ木材のほうが味があるし、そういうところを引き出していく。だから僕が「ここいいですよ」っていうのはあまりない。もちろん、お任せしますと言われたら僕が選びますけども。しばらく話しているうちに一本分の素材が決まる。それで終了で、あとは写真を撮って、切り出し作業。ぱっとみた風景を残すようにして要素を切り出す「色保存」と僕が呼んでいる選び方をすることもありますが、基本的にはどれだけ使い手の記憶や思い出が引き出されるかで素材を決めます。

もちろん制作に最低限必要な強度など配慮すべき部分はあるが、伊達さんは使用者との会話のなかで素材を決めていく。一方、伊達さんから交渉してつくる場合、必ずしもその建物の使用者と話ができるわけではない。ただ、その建物とさまざまな関わりを持ったひとたちが解体前の現場にやってくるため、その場で話が盛り上がり素材が採用されることもある。

そうして選ばれた部材を使い伊達さんはウクレレの制作を行う。「僕が持っておくよりも、ウクレレはその家の方に引き渡し、必要なときに借りる」と決め、完成したら、伊達さんが直接依頼者に引き渡す。

———ここでも「背景を知りたい」という気持ちが強い。物体としての建築物はなくなるけれど、その背景は残る。そのときウクレレが語り部になって残っていく「つなぎ」を担うんだと思うんです。ウクレレの場合は、語り部というか「触られ部」だけど。

「建築物ウクレレ化保存計画」における「建築物」とは、伊達さん曰く「使い手側の意識が転写されたものとしての建築物」だ。1回目の展覧会の際には建築雑誌『新建築』に取材されるなど、建築を愛好するひとたちからも注目された。あるひとたちは「これで保存と言っていいのか」と苦言を呈し、また楽器制作の側からは「こんな捨てるような建材でつくった楽器が出す音をいい音とはいわない」との批判も受けた。

このように、建築や音楽といった専門的立場からの意見も、始めたてのころは多く聞かれたという。しかし、伊達さんのウクレレはいわゆる「建築物保存運動」でも、単なるプロダクトでもなく、依頼者と伊達さんとの間で交わされる建築物を通した直接的な関係性の産物だ。構造物としてある建築物全体をいかにウクレレへと保存するのか、ではなく、あくまで使い手の暮らしを起点とした、いわば「肌感覚として記憶される建築」を残していくこと。これこそ、「建築物ウクレレ化保存計画」において伊達さんがねらうところだ。建築物全体ではなく、部分から全体を見ること。“点描”というキーワードがここに見え隠れするように感じられる。