2)ローカリズムとクラフトマンシップ

フランチェスコ・マザレラさん2

———なぜファッションの分野で難民支援や地域再生といった社会的・人権的な活動をされているのか、お聞きしたいです。あなたはシチリア出身で、世界各地を回っておられていますが、関係があるのでしょうか。

すべては私の個人的な背景とつながっています。私の人生と仕事を導く価値観は、コミュニティ、社会正義、協働、持続可能性、伝統です。私は常にこれらの価値観を振り返り、それに沿って行動します。

私はファッションを専攻したことはありません。もともとイタリアのトリノ工科大学でプロダクトデザインを学びましたが、浪費的な製品を作りたくないと思い、より非物質的で廃棄物が少ないと考えたグラフィックデザインに移りました。しかし、ロゴやポスター、本などを次々と制作する速さや表層的な性質に疑問を感じました。そこでサステナブル・デザインの修士課程に進みました。その内容は、現在でいう「サーキュラーデザイン」に近く、廃棄物の質と量の流れを分析し、それを資源に変える方法を考えるものでした。廃棄物を資源として再設計するオープンなシステムをデザインしていたのです。

博士課程で英国のラフバラ大学に進学し、ノッティンガムに住みました。レース産業の遺産の上に築かれた街で、私の住んだアパートの部屋も元はレース工場でしたが、産業はほとんど残っておらず、建物は住宅に転用されていました。イタリアと同じく、文化遺産が不動産として経済価値に置き換えられていく姿を見て、その保存と再生に自分のスキルを活かしたいと思いました。

私のデザイン手法にとって「ローカリズム」「クラフトマンシップ」は重要です。まず自分が暮らす場所から始め、その土地の文化を調べ、それを持続させる戦略を考えます。

———難民とファッションはどう結びつくのですか。

2016年、私はすでにイギリスに住んでいましたが、イタリア北東部のボルツァーノという小都市でプロジェクトにかかわりました。そこはオーストリア国境に近く、クリスマスマーケットで有名な場所です。華やかな雰囲気の中に、中東からの難民が多く滞在していました。彼らはオーストリアやドイツでの仕事を求めて来ていたのです。

私は、アラステア・ファド=ルーク教授、アンヤ・リーザ=ヒルシャーとボゼン・ボルツァーノ自由大学のファブラボ(DIY工房)においてプロジェクトを立ち上げ、中古衣料や布の廃棄物を集め、難民を招いてアップサイクルの作業をおこなったのです。その過程で、難民が社会の周縁に追いやられているのは、彼らに能力がないからではなく、制度が彼らを排除しているからだと強く感じました。実際、多くの人が母国で繊維やファッション産業に従事しており、高い技能を持っていました。彼らはそこで、地元のイタリア人に手工芸の技術を教える存在になったのです。

私にとって、この経験には大きい意味がありました。アップサイクルや循環型デザインの要素もありましたが、私がより強く惹かれたのは、文化的・社会的な側面でした。異なる国から来た人々が、自らの文化やアイデンティティを服のカスタマイズに反映させ、新たな関係を築き、社会的なニーズに応える場を生み出す――そこに深く感銘を受けたのです。

———それがLCFでの活動につながったのですね。

2018年、LCFに加わりました。直属の上司のヘレン・ストーリー教授は、国連難民高等弁務官事務所のレジデント・デザイナーとしてヨルダンのシリア難民キャンプなどで活動していました。当時、LCFは東ロンドンへの移転を計画しており、私は地域連携のワーキンググループに加わり、大学と地元自治体やコミュニティとのつながりを作る役割を担いました。

その中でウォルサムフォレスト・プロジェクトを立ち上げました。ヘレンの国際的な難民支援の経験を新しいLCFの「地元home」に持ち込みたかったのです。2020年にはパンデミックの中、イーストロンドンの難民たちと共に文化的持続可能性をデザインするというリサーチプロジェクトの資金申請に取りかかりました。イーストロンドンは繊維・ファッション製造の歴史と多文化共生の背景を持ち、LCFにとっても私にとっても意義のある拠点となりました。

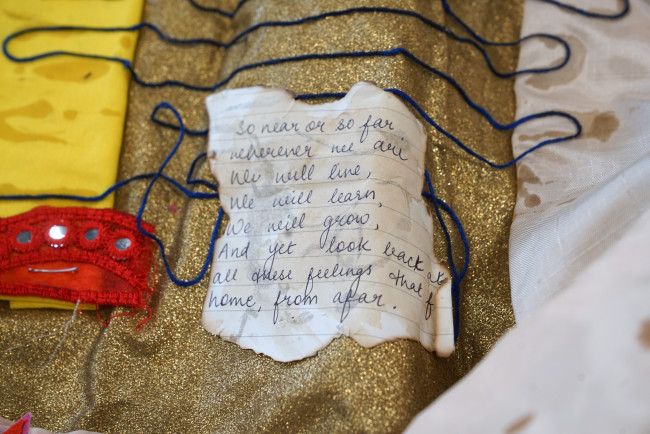

プロジェクトには一連のストーリーテリング・セッションがある。その後、参加者は糸や装飾などを用いて、アイデンティティの変化を表現する創作をする。言葉が入ることも多い/ワークショップのさまざまな成果物。参加者が協力して創作した作品もある