つい最近、3Dのインターフェイスのプレゼンテーションを聞いた。テキパキとしたスライドショウ。口頭の説明は巧みで画像も使いこなす、大変にスマートな発表である。よくできたCMフィルムのようだ。仮想オフィスでのミーティングに体感的なプロダクトモデリング。臨場感あるゲーミングに快適な自動車運転。著名人の自信に満ちた言葉を折り込みつつ、IT企業の作った美しいプロモーション映像を見せられ、もう今にも現実となる新しいインターフェイスに目を瞠った。どこかで聞いたような話だけれども、充分に楽しい。私が大金持ちなら何十億と投資したくなったかもしれない。

3Dのインターフェイスは、画面上に並んだアイコンや一覧表示されたファイルをカーソルで操作する、というよりも、奥行きのある空間内に存在する対象を動かして操作する。勿論、奥行きのある空間内に存在する、というのは、なんだってそうである。人間が3Dの身体を持つ存在である以上、何かを操作しようとするなら、平面的なGUIだろうが、紙と鉛筆だろうが、奥行きのある空間の中でしかできない。それを、わざわざ3Dのインターフェイスで行うというのは、操作者の身振り、しぐさが3D空間の中で行われるから、というのではなく、操作者の動きが結果として反映する操作対象の形態が立体的だからである。そしてまた、操作者が立体物の操作対象を操作するというのであれば、日常生活では実に当たり前のことなのだが、3Dの「インターフェイス」となると、その操作対象はただの立体的なモノではなく、何らかの立体物を背後に(あるいは別の場所に)持ちながら、みずからも立体的であるような、その代理物ということになる。3次元空間内の人間が、3次元の像を操って、3次元の空間に働きかける、というわけだ。3Dのインターフェイスを通じて働きかけを行う3D空間は、必ずしもどこかの現実の地理的空間を占めていない、いわゆるヴァーチャルな空間でも、ヴァーチャルなマケットでもよい。しかし、そもそも人間の住む空間自体、本来それは意味を重ねられ、記憶を投影された、一種の拡張現実が常態であり、純粋な3Dの物理的空間を経験することはまず困難である。その点では、3Dのインターフェイスが働きかけるのは日常的な生活空間とその延長といってよいだろう。

さて、3Dのインターフェイスがなんだかワクワクするような、あるいは誰かが大儲けしそうな未来のある話だとして、それを疑うつもりはない。さらにそれはヴェンチャーの商機というだけでなく、必ずや人類の福祉に貢献することだろう。ただ、ここで話題にしたいのは、むしろ昔なつかしの2Dのインターフェイスである。キーボードやマウス(トラックパッド)を操作することによって2次元のディスプレイを変化させるというのは、すでにおなじみのインターフェイスである。私が大学教員になりたての頃は、それすらなくて、文字列を入力してはパソコンの反応を待つしかなく、きちんと勉強せずに適当に操作すると「コマンドまたはファイル名が違います」とエラー表示が返ってきて、途方に暮れるのが常だった。いまも、こちらがきちんと指示を出さないと期待する反応がないのは同じなのだが、文字列を打ち込む作業に比べて、デスクトップのアイコンをマウスで操作する、という手続きは、本当に直観的でわかりやすい。40年ほど前、大学生協に並んだアップル社のパソコンを触ったときの新鮮な感動は今も覚えている。しかし、アップル社のGUIも、コマンドを打ち込むOSも、どちらも共通するのは、それらがひとつの平面で作業されるという点である。勿論、その平面は奥行きがなく、諸要素や文字列が坦々と並べられる2D空間である。それは近未来の3Dインターフェイスに比べて、単に時代遅れのものかというと、そうでもなさそうだ。実際、最初に書いた、素晴らしき新世界的な3Dインターフェイスのプレゼンでも、微小な筋肉の動きを感知してヴァーチャル空間を操作する映像が連なっていたが、その超軽量のウェアラブル・ディスプレイが表示するヴァーチャル空間のなかには、依然として昔ながらの平べったいインターフェイスの文書や図表も混じっていた。

そもそも、3D空間に生きる人間が、2D空間をわざわざこしらえてきたのには意味がある。奥行きのある生活空間は、何よりも行為が優先する。必要なものには接近し手に入れ、害のあるものからは身を避ける。人と交わり、あるいは争う。3Dの身体を、それと連続する3D空間のなかで常に運動させている。そうした即座の行為の世界に身を置くというのは、常に現在の情況に流されるということでもある。しかし、人間はあるときから言葉を手に入れた。言葉は口で発したり、手で記したりという以前に、意味のシステムである。その意味のシステム内で、現実的な行為は保留されて、潜勢的な行為をあれやこれやと組み立てることができる。リアルな生活空間では、常にひとつの可能性を選択しつつ生きているが、潜勢的な(ヴァーチャルな)言葉のつくる空間は仮定の世界であり、思考実験や想像が可能になる。この、言葉の作る空間は現実の生活空間と接合して新たな生きられる空間を作る。もともとあまり現実的な生き物ではない人間には、ナマの世界に生きるよりも、言葉の作る世界に生きることのほうが多いかもしれない。しかも、生の時間の流れる空間とは別に、意味の体系が独自の空間を作ることもできる。代数や幾何の世界はその典型だろうし、概念によって世界を分節し俯瞰しようとするような学知もそうである。学知と書いたが大げさなことではない。普通に暮らしている人間だって、世界を俯瞰して見ている。だからこそ、自分がこれから何をしようかと思慮することも、これまでしてきたことを反省することもできるのである。今という現在進行形の時間に突き動かされるのではなく、いわば時間の流れない、無時間的な空間に身をおいて、世界のさまざまな可能性を見渡すことができるのは、人間の得意技(あるいは宿業)である。

そして、言葉の作る無時間的な世界を見事に象徴するのが平べったいインターフェイスである。文字列や数式を記すのに、図形や表を描くのに、2Dの空間は3D空間よりも圧倒的に有利である。人間が3Dの存在である以上、3Dの対象(オブジェクト)を並置して俯瞰しようとすると、個々の対象との距離がおしなべて切迫した意味を持たないような距離を必要とする。あたかも天上から神が人間の世界のゴタゴタを見下ろすように、個々の物事に関わることなく、平然と冷淡に眺めるだけの距離が要る。しかし3D空間で現実の物事の代理物を配列して思索するというようなことは、神ならぬ身にはとても面倒である(まるで立体将棋のようなものだ)。しかし、2Dの空間、たとえば古代から用いられてきた紙や石板の上なら、簡単にそれが実現できる。そしてその平面性はパソコンやタブレットのディスプレイのみならず、そこで表示されるMacOSやWindowsのGUIでも変わらない。そういえば、フランス語でタブレッド型端末のことを「アルドワーズ」ardoiseとも言う。それは昔のアルドワーズ(粘板岩)の石板の名残を留めている。3次元の人間が生活の切迫から離れて諸事物を俯瞰するには、それらを2次元に配列するのが便利なのである。

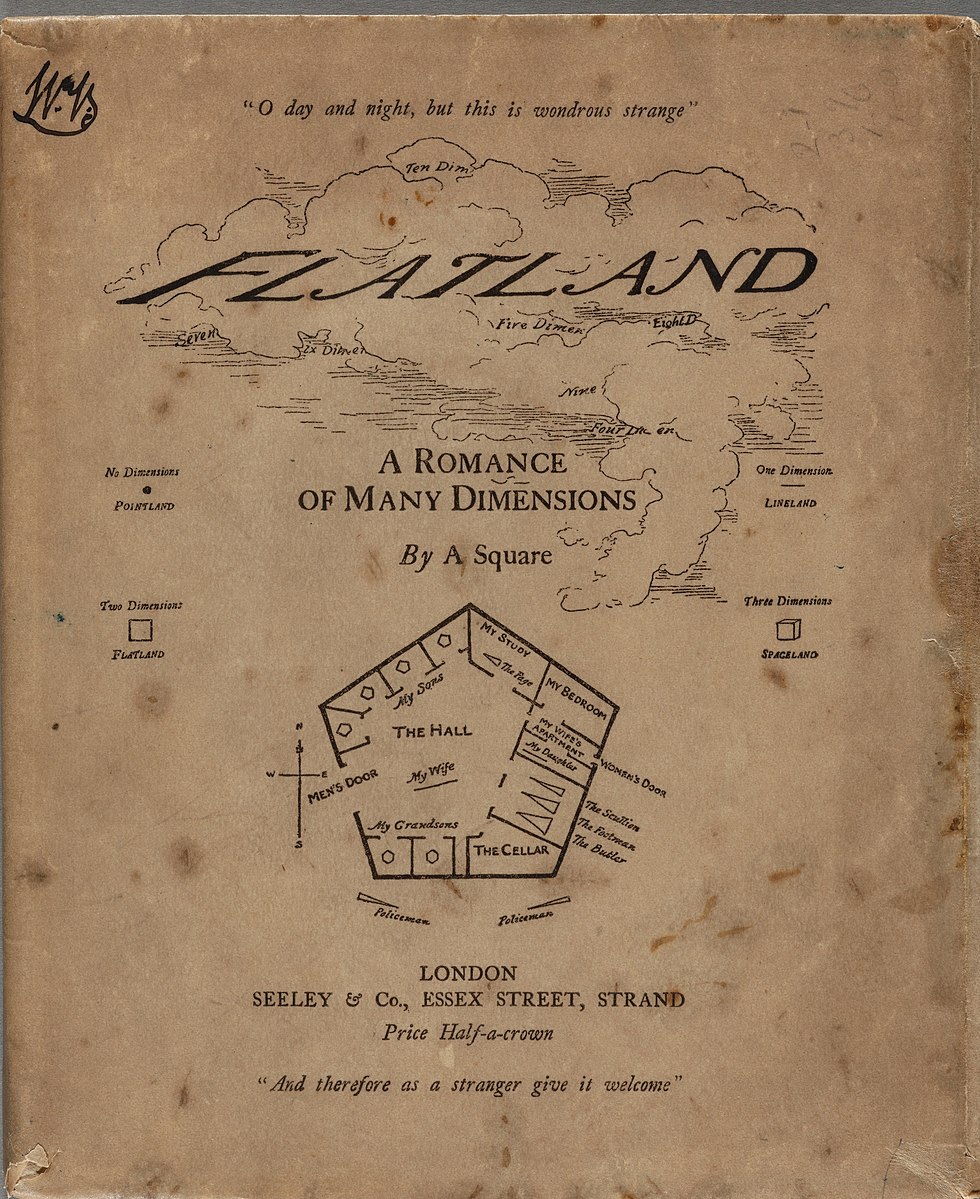

いまから100年以上前に、『フラットランド』という本が書かれた(Edwin Abbott Abbott, Flatland: a romance of many dimensions, 1884)。2次元の国(フラットランド)の住人スクエアが主人公で、彼が1次元の国(ラインランド)を訪れたり、逆に3次元の国(スペイスランド)の住人スフェアがフラットランドに出現したりするのだが、登場人物(?)の姿が点になったり平面に見えたりと、次元の違いによる空間のありかたに、あれこれと想像を刺激する作品である。2Dのインターフェイスも、スペイスランドの住人がフラットランドを俯瞰しているようなものだ。その1次元の差が知的反省や概念の体系化といった操作を可能にする。行為の世界であれば、スペイスランドのまま、3Dのインターフェイスに任せればよいだろう。そこは生きる時間が流れている。しかしスペイスランドでの時間をとどめて振り返ろうとするのなら、フラットランドを眺めるに如くはない。

図版キャプション:Edwin Abbott, Flatland: a romance of many dimensions, 1884. 表紙(Houghton Library, Public domain, via Wikimedia Commons)