(2015.09.13公開)

京のわらべ歌に「京の大仏つぁん」というものがある。

京の京の大仏つぁんは

天火でやけてな

三十三間堂が焼け残った

アラ ドンドンドン

コラ ドンドンドン

うしろの正面どなた・・・

このわらべ歌に唄われる焼けた大仏つぁんは、寛政10(1798)年陰暦7月1日夜、方広寺大仏殿(現在の東山区茶屋町)への落雷によって焼失した木像の大仏のことを指している。実はその大仏は3代目であり、その後天保年間に復元された木造半身像の4代目も、昭和48(1973)年3月27日午後11時過ぎ、失火によって本堂が全焼した際に一緒に焼けた。いまは大坂冬の陣の契機となる、「国家安康・君臣豊楽」の銘文の刻まれた梵鐘が残るのみである。したがって、京都には「大仏つぁん」はおられない。

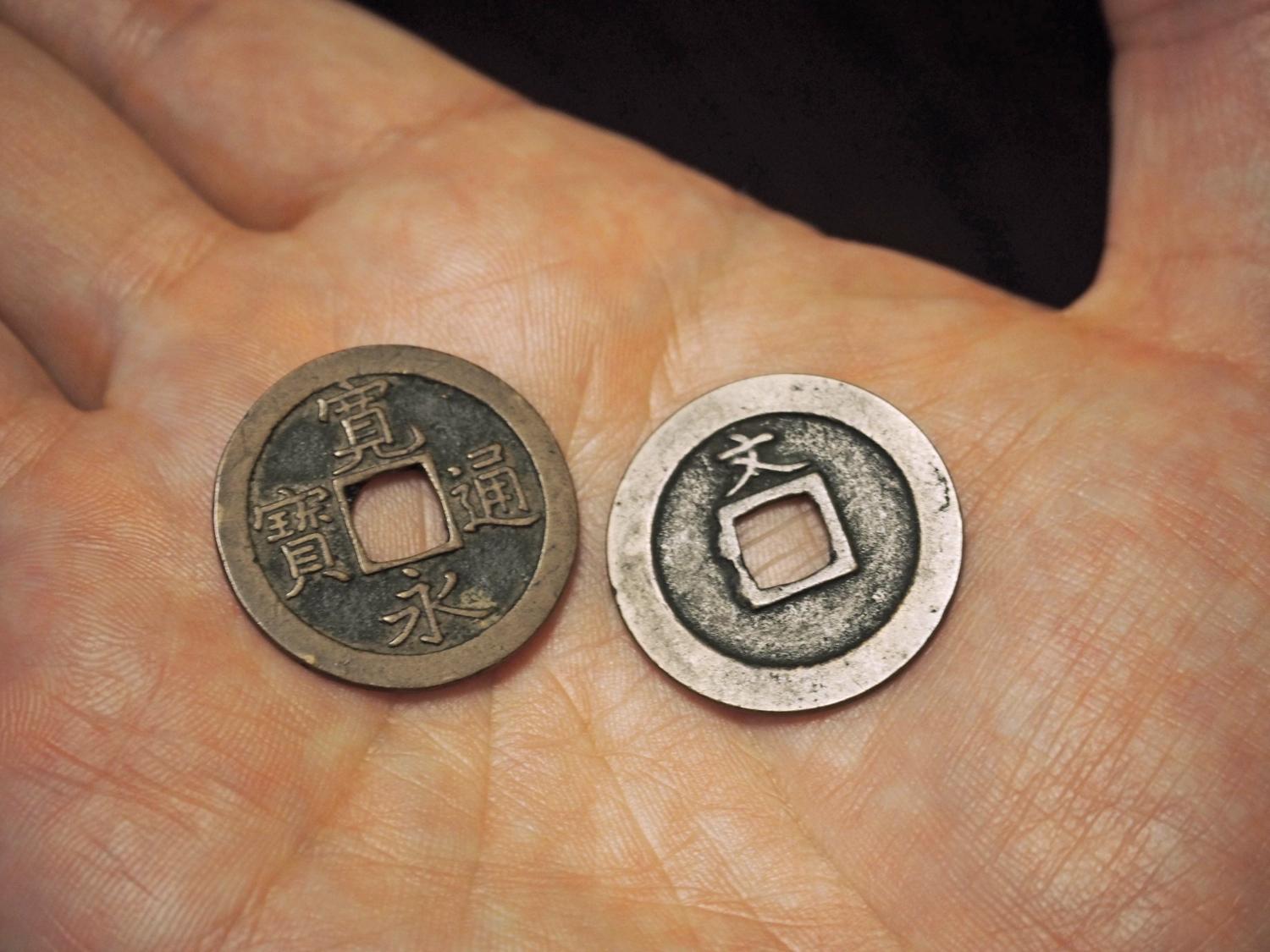

さて写真に示したのは、江戸時代に通用した「寛永通宝」である。一文銭とも呼ばれるが、裏面に「文」の文字が入っているのは、実は「一文」の意味ではない。そして京の「大仏つぁん」とは深い関わりをもっている。それを知る手掛かりが、戦前の貨幣コレクターらによって作られた『貨幣』という雑誌にある。少し長いが引用してみたい(読みやすくするため、送り仮名・句読点の一部を修正した)。

寛文年間に京の大仏の破損を機とし、之を原料にして銅銭を鋳ることになつた。寛文年間鋳たるしるしとして背に文の字を附けた。故に時人之を大仏銭といふた。此の大仏銭といふ言葉は小菅の銭座の工人まで言ふてゐたのであるから、正しい呼び名である。大仏の変身といふ事は一般に知られてゐたので、此銭はいろいろな迷信に用ゐられた。先ず水瓶中に一枚投じて置けば、其水を飲料に用ゐるも水あたりせぬといひ、之を寺院の釣鐘を鋳る原料に奉納するのは元へ還元の意味である。之を鎔解して指輪を作り食指へはめてゐれば中風に罹らぬ。煙管を作つて日常用うるもよし、等、等、等。まだ、いくらもあらう。

其の昔といふ程でもないが明治時代、また盛んに穴あき銭、行用時代、文銭とさへ見れば必ずはね出して置いたのは、さういふ用途があるので商家は皆貯へてゐた。銭形の雄大なる、愛するばかりではなかつた。

※金山人「銭の呼び名(三十三) 大仏銭(世間で文銭と云ふもの)」『貨幣』第110号(東洋貨幣協会、1928年、10頁)

金山人なる著者が誰か詳らかではないが、寛文年間に鋳造したので「文」の字がついていること、また大仏から鋳造されたため「大仏銭(だいぶつせん)」と呼ばれていたこと、そして庶民のあいだに大仏銭を用いた習俗が広まっていたことが述べられている。まずここに記される破損した京の大仏とは、寛文2(1662)年陰暦5月1日の近江・若狭地震で小破した方広寺2代目の鋳造の大仏である。ちなみに豊臣秀吉が天正14(1586)年に小早川隆景に命じて作り始めた1代目の大仏は、文禄5(1596)年陰暦閏7月13日に起きた伏見地震に際して、開眼前に倒壊した(金漆塗の木坐像であったという)。こうしてみると、本当に苦難の大仏つぁんである。

そもそも寛永通宝が鋳造されたのは、寛永13(1636)年のこと。中世来、日本は中国王朝が鋳造した銭貨(渡来銭)を流通銭として用いてきた。素材となる銅の採掘量が十分に無かった点が理由の一つだが、東アジアに広く流通していた主に北宋や明の銭貨を用いることは、対外貿易のうえでも利便性が高かった故と思われる。しかし幕府を開いた徳川家康は、日本独自の金・銀・銭の三貨制度を確立することを目論んだ。その中心が「寛永通宝」の新たな鋳造であり、寛永13(1636)年、寛文8(1668)年、元禄10(1697)年に鋳型などの異なる「寛永通宝」が作られた。それぞれ古銭界では、「古寛永(こかんえい)」、「文銭(ぶんせん)」、「新寛永(しんかんえい)」と呼ばれている。

この「文銭」が、ほんとうに「京の大仏つぁん」から鋳造されたものなのか。大仏の破損と文銭の鋳造の時期からは、両者の関わりが示唆されるものの、史料的な裏付けはない。しかし、それに伴って広まった「迷信」のヴァラエティーを見ると、多くの人々が信じていたことは確かだろう。こうした銭貨の持つ呪性は、考古学や民俗学の研究者の中でつねに意識されていた事柄であり、泉や井戸へお金を投げ入れたりすることや、葬儀の際に棺の中へお金を入れたりすることなどは、現在も行われている習俗である。先日、沖縄を訪れたおり、コンビニで「紙銭」なるものが売られていた。「かびじん」、「うちかび」と呼ばれる「銭形」が浮き彫りとなった紙の束で、これを旧盆の送り火として燃やし、冥土への「土産」とするのだ。元来、中国大陸で行われていたものだが、「お金」の民俗的な使用事例として興味深い。

日本列島では中世末くらいから、墓に銭貨を副葬する風習が庶民にも認められ、「六道銭(ろくどうせん)」と呼ばれていた。「六文銭」ともいわれるが、それは「三途の川の渡し賃」という、冥土の土産的な捉え方がされるようになった近世以降の呼び名で、元々は六道(地獄道や餓鬼道など)へ落ちていく人々を救うとされる地蔵菩薩への奉賽銭や魔物を払う意図で副葬されたとする説が有力である。この六道銭を考古学的に検討すると、民俗的な側面ばかりでなく、社会経済史的にも興味深い事柄がわかる。

墓から出土する「六道銭」は6枚が基本セットとなる。それらの銭の組み合わせとして、「渡来銭」と「古寛永」、「文銭」、「新寛永」がどんな割合で入っているかを調べると、埋葬時に流通していた銭貨の比率が分かるのではないか、そう考えたのが考古学の鈴木公雄である。ちなみに「寛永通宝」の「古」、「新」は「宝(銭銘では寶)」の字で区別できる。「古寛永」は「寶」の「貝」の字の「目」の下が片仮名の「ス」と彫られ、「新寛永(文銭も)」は「ハ」と彫られている。こうした分類をもとに、銭貨の組み合わせを見てみると、「寛永通宝」の3種は互いにセットをつくり、多様な組み合わせが作られている。つまり混用されている。対して「渡来銭」と「寛永通宝(とくに古寛永)」が組み合わさるセットはほとんどなく、即ちその切り替わりが極めて迅速であった可能性が示唆されたのである。

寛永通宝という新たな貨幣を鋳造し、流通させるという試みは、古代の皇朝十二銭以来、日本では数百年ぶりのことであった。現在でも新たなお金を流通させるには大変な労力が必要だ。例えば十数年前に二千円札なるものが作られたが、いまではまったくお目にかかることはない。幕府史料を見る限り、文銭が出て二年後の寛文10(1970)年には、「新銭(寛永通宝)」と従来の「古銭(渡来銭)」との混用を禁ずる触れが出されており、鋳造以来三十四年目にして、概ね新銭への切り替えが果たされたことがうかがわれる。これを早いと評価するか遅いと捉えるか、議論もあろうが、出土銭貨の分析をからは幕府の巧みな貨幣政策の一端を垣間見ることができる。

先述の鈴木は「手のひらの上の国家」と評して、出土銭貨研究から拓かれる研究可能性に言及した。銭一枚から見えてくる日本という国家のみならず東アジア、世界に拡がる社会経済史の様相。そして民俗的な習俗やその伝承。たったひとつの「モノ」であっても、そこにはさまざまな人々の営みが秘められているのだ。いま「京の大仏つぁん」に会うことはかなわない。しかし嘘か真かは別として、私の手のひらの上にある寛永通宝が、実は方広寺の「大仏つぁん」であったのかと思えば、その歴史の数奇さに感慨深いものがある。