昨今、AI技術の進展がめざましい。ブラウザやWord、Acrobatなど、それぞれのsoftwareでもAIが搭載されるようになった。

我々の生活に既に馴染み、日常使いの技術となっている。

ただ翻って大学の学修ではどうか。AIの活用法については大学ごと、さらには学部ごとでもポリシーが設定されている場合が多い。特にアカデミックスキルの基礎を学ぶ総合教育科目や人文系の学部・学科では、生成AIの活用に後ろ向きなところが多いように思う。

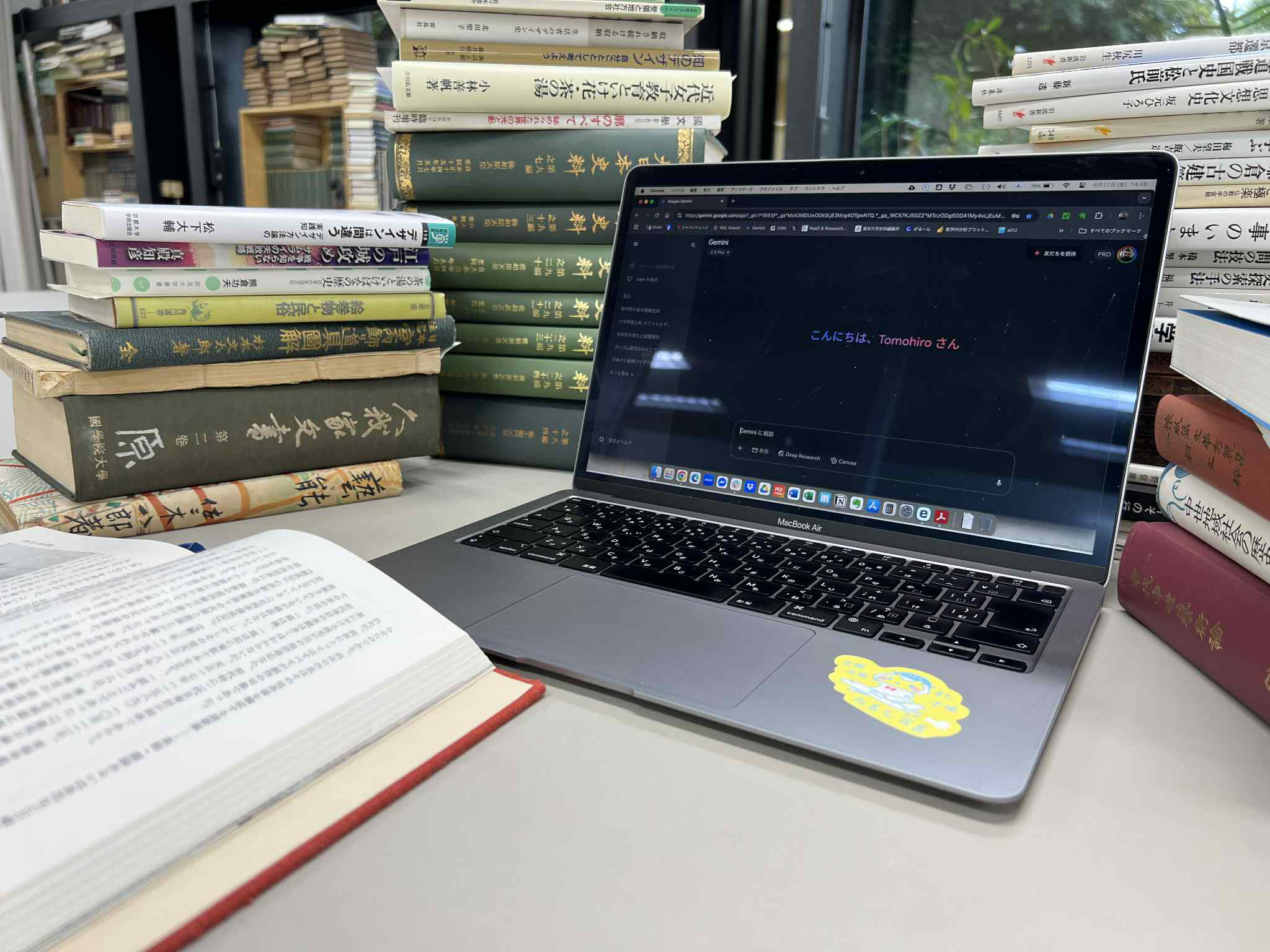

私自身はGeminiとNotebookLMを活用しているが、試しにGeminiで「大学の学習でAIがどのように活用できるか。メリットとデメリットをそれぞれ300字程度であげてください。」と質問してみると以下のように返ってきた。

ーーー

メリット(約300字)

AIを活用する最大の利点は、学習効率の劇的な向上です。膨大な量の学術論文や資料を瞬時に要約させ、リサーチにかかる時間を大幅に短縮できます。レポートや論文を作成する際には、構成案の提案、文章の校正、専門用語の平易な解説などを通じて、より質の高い成果物を生み出す手助けとなります。また、個人の理解度に合わせて練習問題を作成させたり、24時間いつでも質問に答えさせたりと、自分専用のチューターとして活用することも可能です。

デメリット(約300字)

一方で、AIへの過度な依存は、自ら深く思考する力や問題解決能力の低下につながる危険性があります。AIが生成する情報には、誤りや偏見(バイアス)が含まれている可能性も否定できず、常に情報の真偽を自身で見極める批判的な視点が不可欠です。また、課題を安易にAIに任せることは剽窃と見なされるリスクがあり、学業倫理に反するだけでなく、入力した個人情報や未公開の研究データが漏洩するセキュリティ上の懸念も考慮すべきです。

ーーー

一見して、どうだろうか。

メリットの方が大きいと感じられる方が多いだろうか。

レポートや論文を執筆するサポートたりうるというのは魅力的である。学生も教員も日々のタスクに追われており、何か手助けがあるとするならば、その魅力は甘美かも知れない。

ただ、ただし。そこまでいっておいてなんだが、かくいう私は「現状に於いては」、AIの倫理規定を設定した上で、AIそのものを研究したり、またAIを活用した研究・創作はありと思うものの、アカデミック・スキルが身についていない学部生にとっては害悪に過ぎないと考えている。

上記のメリットにある「膨大な量の学術論文や資料を瞬時に要約させ、リサーチにかかる時間を大幅に短縮できます。レポートや論文を作成する際には、構成案の提案、文章の校正、専門用語の平易な解説」だが、まず「論文や資料を瞬時に要約させ」は、そもそもAIに読み込ませられるデータ化されている論文は人文系でいえば少ない。また資料についていえば、私が研究している日本史分野において、資料は「史料」である。変体漢文の読み下し、現代語訳も現状ではままならない。それらを、かみ砕いてインプットさせる時間がもったいない。

そもそも論にもなるが、私のような日本史の研究者は「史料」を捲ることによって発想を得る。また何より捲ることが愉しい。だからこそ研究者をしているのだ。

だから自分の書いた論文をNotebookLMに読み込ませておくことはあっても、ほかの論文を手間暇を掛けてuploadすることはない。

次に「構成案の提案、文章の校正、専門用語の平易な解説」のうち、「文章の校正」については多少は役立つと思う。ただ、構成案も専門用語も、インターネット上にあるさまざまなデータを読み込み、その類似した内容を提示するため「AIが生成する情報には、誤りや偏見(バイアス)が含まれている可能性」があるのではなく、「含まれている」のだ。

実際、存在しない参考文献を確認もせずに提示するレポートも、少なからず存在すると聞く。それはスコア化されたデータで、数値が近いものをAIが提示していくためでもある。

これらのことを考えると、大学での学修においてAIを使うことは、特に学部においていえば、幼子に便利だからとカッターを与えるに等しい。

泥臭くても、時間がかかったとしても、まずは自分で考え、辞書を引き、参考文献にあたる。それらが出来てから、AI活用を考えるべきだろう。

「勧学院の雀は蒙求を囀る」ということわざがある。身近で見聞きしたことは、自然に習い覚えることだが、見聞きしていないことを便利だからといって裏付けを確認することもなく利用するのは、学問的立場とはいえない。まずは自身が「見聞き」すること。さらにいえば「手を動かすこと」。学問の一歩はそこにある。学部生の研究歴はわずか1年から4年に過ぎない。これまでの社会経験は関係ない。

タイパなど考えずに、学修・研究には時間を掛けて欲しい。そうすることによって、よりよい研究が生み出される。