撮影:黑田菜月

昔、「研究ではその主題よりも方法の方がはるかに大事である」と教わったことがある。オムニバスの授業だったのでどの先生の教えだったか忘れてしまったが、資料調査なのか、インタビューなのか、はたまた実験なのかという方法論を適切に定めることが重要だと熱心に説いてくださったことだけは覚えている。強く印象に残っていたにもかかわらず、私はその教えをうまく自分のものにできないまま数年間迷走することになるのだが。

各学問領域では、使用する研究方法がある程度決まっている。そしてその作法のようなものも定まっている場合が多い。西洋美術史という学問を例に考えてみよう。池上英洋『西洋美術史入門〈実践編〉』(筑摩書房、2018年)では、西洋美術の研究方法が丁寧に解説されている。本書によると、西洋美術史研究は、まずは「いつ、どこで、誰が」その作品を制作したのかを特定する必要があるという。そしてそれは、芸術家のサイン、契約書などの記録資料、素材や顔料の使用傾向、主題の選択傾向、様式の調査によって特定されていくそうだ。詳細やそこから先の研究方法が気になる人はぜひ本書をご覧いただきたい。もちろん、残念ながらこれらのやり方を全て理解し、実践したからといって美術史家になれることが保証されているわけではない。また、著名な作品であれば、これらの情報はすでに調査され尽くしており、もうやるべきことはないように感じられることもあるだろう。この通りにやれば必ずうまくいくわけではないとはいえ、西洋美術史のように研究方法が確立されていることを知っていれば、まずやらないといけないことがはっきりわかっていて安心できる。何より、確立された研究方法をしっかりと理解することは、その学問の有効性と限界を知ることでもあり、とても重要なことである。

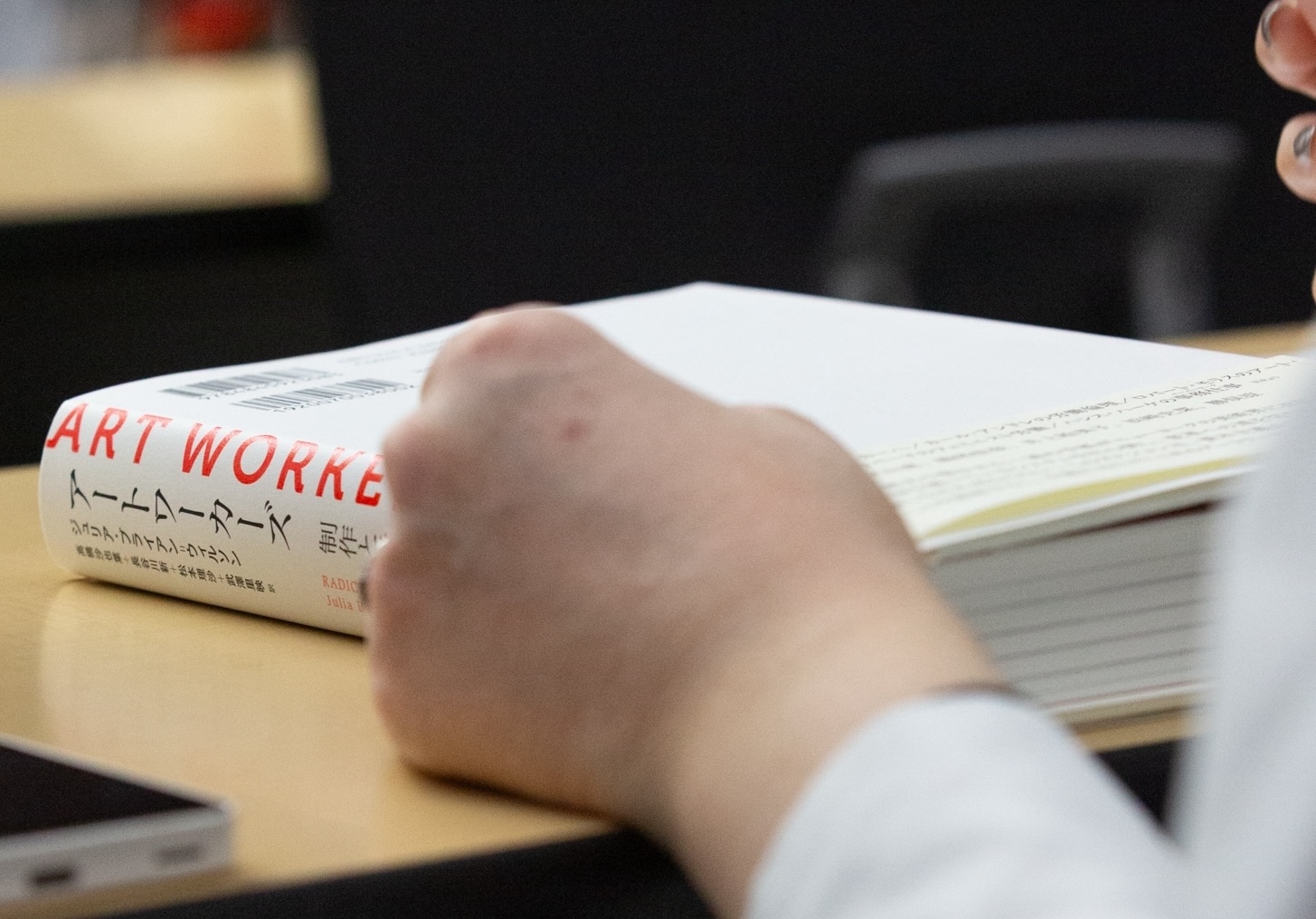

一方で、ある程度自分の核となる研究方法が定まってきたら、少し違う角度からそれを応用してみる手もある。先日翻訳者の一人として出版したジュリア・ブライアン=ウィルソン『アートワーカーズ』(高橋沙也葉、長谷川新、松本理沙、武澤里映訳、フィルムアート社、2024年)の著者もまた、本書の中で様々な研究方法を実験的に試していると私は思っている。ここではそのうちの一つを紹介することで、ちょっとした応用方法に気づくヒントについて考えてみたい。

紹介するのは、ロバート・モリスという芸術家について書かれた第三章の分析である。この章ではモリスが1970年にホイットニー美術館で開催した個展「ロバート・モリス近作展」を中心に取り上げて分析されている。私が興味深いと思ったのは、ブライアン=ウィルソンが結論で、「ロバート・モリス近作展」という展覧会がモリスの経歴から消えていることに言及していることだ。書いてあることではなく、書いていないことに着目しているのである。

何かが記録から消されるというのは想像を掻き立てる。何が消されたのか、なぜ消されたのか、そこにどんな意味があり、どんな思惑や力関係が働いていたのか。書かれていない、という事実もまた、書かれていることと同じくらい、あるいはそれ以上に重要な問題を含んでいることに気づかされる。資料調査というと書かれているものを把握することに注力しがちだが、少し見方を変えるだけで、また違った情報を得ることができるかもしれないのだ。

ここでは書かれていないことに注目するというテクニックを一つ紹介したが、これはどんな研究にも応用可能な方法ではない。むしろ全く有効ではない場合の方が多いだろう。こういうちょっとした応用方法を見つけるためには、やはり地道に色々な角度から研究対象を眺め、あれこれ考えていくしかない。だが、そうしているとときどき、ちょっと違った研究方法の可能性に気づくことができるのだろう。それは不意の出会いのように心許ないものだけれど、小さな違和感や変化を見逃さないようにしていれば、いつか巡り会えるはずだ。そのために重要なのは、なんとかしておもしろいことが発見できないだろうかという探究心や遊び心ではないだろうか。普段からそういう心の余裕を持っておくことが、一番大事なのかもしれない。