(2024.05.05公開)

約3年前、55歳の時に網膜色素変性症という目の難病で失明しました。見えないのに彫刻家? と思われるかもしれませんが、木彫から粘土や漆を使った塑像へと作風を変え、今も毎日作品と向き合っています。

彫刻家の私にとって鑿(のみ)は体の一部。仕事道具ではありますが、愛情をもって一緒に生きてきた大切な存在です。魂が入っているように思えます。鑿とともに木彫作家として30年以上歩んできた人生ですが、見えなくなってから鑿との関係に変化が生じています。

体の一部、鑿。人生を共に歩んできた

東京藝術大学大学院を修了して以来、木彫を生業にしてきました。木を彫ってさえいれば満足でした。肖像彫刻を中心に、土着性にこだわり、日常のなかにある人の営みを主なテーマにしてきました。同時に、仏像制作を中心とする文化財の仕事にも取り組み、現代彫刻家と仏師、二つの顔で仕事をしてきました。

彫刻家になったのは仏像が好きだったからです。中学生の時、聖徳太子を扱った漫画を読んだことがきっかけで、決定打は高校の修学旅行で行った奈良・法隆寺の百済観音像を見たことでした。一発でやられました。

百済観音像は飛鳥時代の木彫の仏像です。見た瞬間「素晴らしい」と思いました。理屈ではなく、どこがどういいかも分からないながら、圧倒的な存在感に魅入られました。こうした体験から高校卒業後の進路を美術大学に決めました。

東京造形大学で学んだ後、東京藝術大学大学院で主に仏像の保存修復技術を勉強し、修了制作で東大寺の「俊乗房重源上人(しゅんじょうぼうちょうげんしょうにん)像」を模刻しました。重源上人は、平安末期から鎌倉時代にかけて東大寺復興に尽力した僧侶で、その功績を称えて肖像が作られました。鎌倉時代の、写実性と躍動感に富んだ肖像彫刻の最高傑作だと私は思っています。

わざわざ手間暇かけて模刻をするのは、その当時の技法や制作工程を学ぶことはもちろんですが、仏像を管理、信仰するお寺の思いや、信仰する民の思いも同時に理解することができると思うからです。

この模刻の勉強が、「仏像の精神性をベースにした現代の肖像彫刻を作りたい」という私の作家活動の基礎となりました。重源上人像の模刻はその後東大寺に寄贈、現在、同寺本坊の写経場に安置されています。

東大寺俊乗房重源上人像模刻

Photo:福永代志時

以来、人物の内面を自分の手で引き出す肖像彫刻にこだわり両親、夫、娘、娘の友達、主治医等々のリアルを彫ってきました。その一方で、魂を削る思いで彫り続けた肖像彫刻の仕事からひと息つきたくなると、犬や猫などの動物他、様々なものから導かれるまま彫ってきました。

順調な木彫作家人生だったと思います。そんな私の傍らにはいつも鑿がありました。

見えていた時の木彫作品「1999.10.27に会った犬」

Photo:早川宏一

けれど、病は見逃してはくれませんでした。30代後半から約15年という時間をかけて私の目は光を失いました。

刃物を使って木を彫る、という作業は見えなくてはできません。木には柾目と逆目という木目があります。逆目は刃が入りにくいため、違う方向から彫り進めなくてはなりません。木彫は常に彫りやすい方向を見つけて木を動かしながら制作していきます。見えないと、これができません。木を回していくうちに、どこを彫っているのか分からなくなってしまうのです。鑿を研ぐにも目は不可欠です。どうにもならなくなって木彫をあきらめ、鑿は棚にしまいました。そして粘土を使うことを思い立ちました。

何より粘土は自由に形が作れます。仏像制作のひとつの手法である脱乾漆も、まずは粘土で形を作ります。その上に麻布と漆を何層にも張り重ね、乾いたところで粘土をかき出してから形を整えて仕上げます。脱乾漆の仏像としては奈良・興福寺の阿修羅像が有名です。

粘土の良さは、作りながら木彫のように素材を動かす必要がないことです。方向が変わらないので、見えなくても作品を作ることができるのです。最近は脱乾漆技法を自分なりにアレンジ、石膏を加えた独自の成形方法で塑像を作っています。

見えなくなってからの作品「沈黙の犬」

Photo:木暮伸也

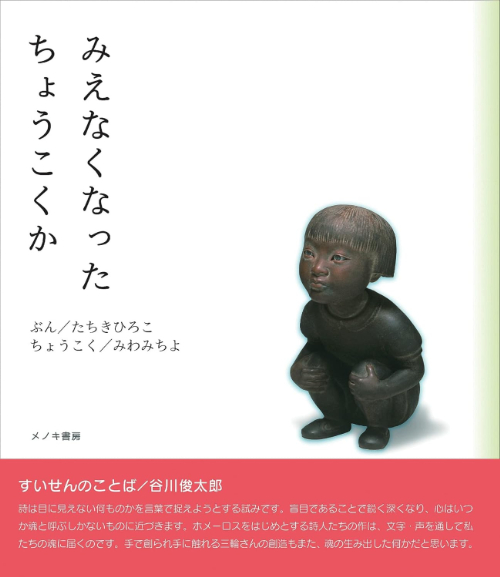

『みえなくなった ちょうこくか』メノキ書房

視力を失った彫刻家をモチーフに「見えること」を問いかける絵本

塑像制作が順調に進むなか、私には常に気にかかっているものがありました。棚にしまったままになっている鑿のことでした。気に入って常時そばに置いていた「一軍」の20本を入れて100本ほどある私の鑿。喪失感を抱えながらもその存在を忘れたことはありませんでしたが、状態を確認することなく放っておきました。

現実に向き合うことが怖かったのです。

刃物は使ってさえいれば絶対に錆びません。錆びてしまったということは、「鑿がもう使えない」ということ。自分が木を彫ることができなくなったという現実を突きつけられることです。

ある時、なにげなく棚の鑿に触れてみました。ツルツルしていた刃はザラザラと錆付いていました。

やっぱり、と思った瞬間、二度と木は彫れないことを腹の底から自覚しました。この現実を知りたくないために鑿の存在を見て見ぬふりをしてきた自分。棚にしまった時より何倍もの悲しみが押し寄せてきました。

それほど大切に思っていた鑿を、今私は石膏用の鑿として使い始めました。「補欠」として使っていた鑿たちです。石膏で型どった作品を削るための鑿です。鉄の鑿で石膏を削るとすぐに刃こぼれを起こして錆びてしまうため、通常はホームセンターなどで購入する安価なものを使います。その石膏用に、あえて大切にしていた鑿を下ろしました。これまでの木彫人生に区切りの線を引き、新たな人生を前向きに生きるためですが、葛藤はすさまじく身を割かれる思いでした。心の中で「ごめんね、ごめんね」と謝りながら石膏に刃を当てました。

それでも、愛してやまない「一軍鑿」は石膏用にはどうしても使えません。

一軍は来世で使うこととします。

三輪途道(みわ・みちよ)

1966年群馬県下仁田町生まれ。94年東京藝術大学大学院美術研究科保存修復技術専攻修了。同年ガレリアグラフィカbis(東京)初個展。2001年高崎市美術館(群馬)「リアルなココロ ぬかづけなココロ―上原三千代展」。05年発電所美術館(富山)「畳のしめりけ―上原三千代展」。07年上原三千代から三輪途道に改名。21年富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館(群馬)「富岡から世界を紡ぐ三輪洸旗・途道展」他多数。21年『祈りのかたち』(上毛新聞社)、22年『みえなくなった ちょうこくか』(メノキ書房)、23年『かべとじめん』(同)を出版。