(2025.08.10公開)

京都芸術大学芸術教養センターの森岡厚次准教授は、約20年、本学の様々なプロジェクトに立ち上げから関わってきたグループワークのプロフェッショナルだ。企業や自治体から「仕事」の依頼を受けて学生たちが課題解決に取り組む「社会実装プロジェクト」では、年間5本以上のプロジェクトを担当している。

ただ、そんな森岡さんも、かつてはどちらかというと個人主義タイプの作家だったという。では、学生たちと共に制作をする日々の中で、まるで世界が変わるような気づきはどこにあったのだろう?

個人のアーティストとして、教育者として、森岡さんのこれまでを辿りながら、他者と手を取り合ってつくる力、その可能性について伺った。

「大阪・関西万博 EARTH MARTプロジェクト」

2025

–

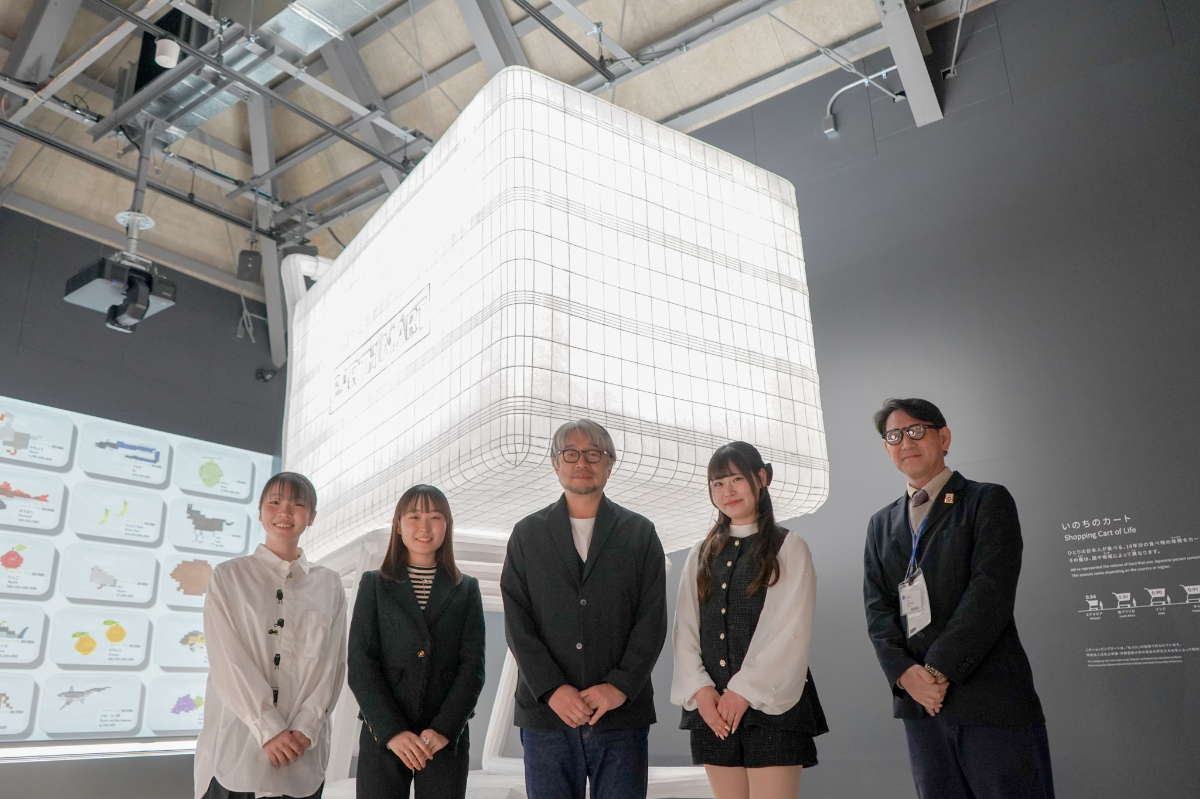

完成した高さ4メートルのオブジェ・「いのちのカート」の前で。小山薫堂副学長(中央)、森岡さん(右)、プロジェクトメンバーの学生たちと共に

———今年ならではの「社会実装プロジェクト」として、大阪・関西万博のパビリオンにて展示されるオブジェを学生たちと制作されていましたね。

本学の小山薫堂副学長がプロデュースされたシグネーチャーパビリオン・「EARTH MART(アースマート)」で展示するオブジェの制作を学生たちにお願いできないだろうか、という依頼を芸術教養センターにいただきました。瓜生山ねぶた(註1)が秋に終わって、喪失感といいますか、ねぶたに取り憑かれてしまった学生たちが毎年いますので(笑)、プロジェクトメンバーを募集して、40名を超えるメンバーで制作しました。

食をテーマとしたパビリオンでしたので、「1人が10年間で食べる食品の量を可視化したショッピングカート」というオーダーをいただき、学生たちと一から形を考えていきました。瓜生山ねぶたでは基礎として木組を用いますが、今回は鉄骨を組んで精巧な見え方になるようにシビアに取り組んでいます。

瓜生山ねぶたでは、たとえ成果物のクオリティが多少低くても、チームワークの結晶として成立していたらOKなんです。ただ社会実装プロジェクトでは「仕事」として受けているので、そうは言えないのが厳しいところで。1ミリのズレがプロダクトの質、小山先生の思いが伝わるかどうかも分けてしまう。なんせ展示される場所が万博ですからね、私たち教員にとっても緊張感があるプロジェクトでした。

(註1)

京都芸術大学の学科横断型初年次プログラム・「マンデイプロジェクト」の集大成として、各クラスがその年のテーマを解釈し、ねぶたを制作。毎年9月に行われる点灯式は京都芸術大学の一大名物。

「粟田大燈呂プロジェクト2023」

–

江戸時代から途絶えていた粟田祭の大燈呂。その制作と巡行を神社から依頼され、2007年より京都芸術大学の学生たちが担っている。2023年度は、粟田神社の主祭神である「素戔嗚尊(スサノオノミコト)」と「大己貴命(オオナムチノミコト)」、2024年の干支 「龍」の3基を約半年間かけて完成させた

撮影:守屋友樹

———年間でどれくらいのプロジェクトを担当されているのですか。

私の担当は、年間で5つから6つぐらいです。粟田神社との「粟田大燈呂プロジェクト」が今年で18年目になりますね。そして、「学園祭お化け屋敷プロジェクト」「松江水燈路プロジェクト」「フコクアトリウム空間プロデュースプロジェクト」、あとは私個人の作家活動の延長として、「月津港燈節」という台湾のアートフェスティバルに出展する作品制作を学生と行う「台湾国際交流プロジェクト」もあります。

学生たちに、しっかりと自分たちが大学で学んだことは社会に役に立つんだと肌で感じてもらって、その気持ちをもって卒業してもらう。彼らの成功体験をどうマネジメントしていくかが私の役目です。

《コンビニ文化 〜僕たちの日常と常識〜》

2001

Mio写真奨励賞2001グランプリ作品

———ではここで一度、個人のアーティストとしての森岡さんについて伺っていきます。初期のシリーズ〈コンビニ文化〉はかなりユニークな作品ですが。

私が子供の頃は、まだ買い物といえば商店街に行っていた世代で、そこからどんどんコンビニが増えていき、人々がものの成り立ちが見えない状態で消費するようになっていったんですね。このまま自分たちの子供ぐらいの世代になると、農作物をつくる時に種を植えたり、水を撒いたり、そんなところが一切排除されて、ダイレクトに売り場に並ぶものだけしか見えていない人たちが増えていくだろうと思いました。キュウリはそのまま土からニョキニョキと生えてくる、切り身の鮭がそのまま海を泳いでいる、そんなイメージをもった子も出てくるんじゃないかと想像しながら、ビジュアルに置き換えて発表した作品が〈コンビニ文化〉です。

《Sliced Salmon in Baltic Sea》

2002

サーモンといえば北欧・ノルウェーでしょう、ということで、鮭の作品はバルト海まで行って海の写真を撮ってきました。スーパーで買った鮭を写真に撮って、フィルムスキャナーで取り込んでデジタル画像にして、バルト海の写真と合成をしています。

今考えると、これらの作品は教育分野ともリンクしています。子どもの時に教わった教育、それと、アニメや漫画の文化がバックボーンにあります。例えば雲の絵を描いてくださいと言ったら、子供はくりくりっとした形のものを描きますよね。そんな雲の形が今空にあるわけではないのにです。粒に揃えるように刷り込まれた教育と、今ここにある現実の間を見るような作品を発表していました。

《cloud》

2002

–

実際にものを見て観察するよりも、多くの情報からイメージを増幅させ、独自の感覚で2次元の世界と3次元の世界を行き来する感覚を表現。

北欧にアーティストレジデンスに参加した際、氷の彫刻やアイスホテルを目の当たりにした経験に紐づく作品で、個展ではそれらの写真と透明の樹脂作品を同時に展示。「思考する瞬間に氷のように透明な雲が立ち上がり、また溶けて現実の世界に戻るのです」

「KOJI MORIOKA EXHIBITION」

2002

———当時から協働を意識した制作スタイルだったのですか?

実は、全然そうではないんです。18年前に初めて瓜生山ねぶたに関わるまでは、どちらかというとグループワークは理解できない、というくらいのかなり個人主義的な作家だったと思います。 当時は、今や定着した「瀬戸内国際芸術祭」をはじめ、国際芸術祭の立ち上げのタイミングで、美術をどういう形で社会に還元していくかについて注目され始めた頃だったと思います。大学としても、美術を学びながらも後の社会につながる社会人基礎力を底上げするために、共同でものづくりをする楽しさ・困難を教えていかないと、美術の業界自体が崩壊するレベルまできているんだという目的意識があったわけです。そうしたテーマをみんなで議論したり、実際にねぶた制作をしていく中で、私自身もグループワークの意味に気づき、影響を受けて変わっていきました。

](https://magazine.air-u.kyoto-art.ac.jp/wp-content/uploads/2025/07/LJUSPROJEKT-IV-1.jpg)

《HOUSE》

2012

LJUSPROJEKT IV : HOUSE[KULTURHUSET VITA SKOLAN](スウェーデン)

2012年に、過去の縁からスウェーデンでの展示機会があり、そこで瓜生山ねぶたの技法を使って作品発表やワークショップをしたのですが、これが非常にウケまして。海外の人からすると見たことがない技法だし、紙の造形物は面白いと。

勝手に瓜生山ねぶたを海外に持ち出したことを後から椿昇(註2)先生に謝ったのですが、「これはフランチャイズとしてどんどんやっていくといい」と、現地で僕の作品が取り上げられたニュース記事をコピーして周りに配ってくれたりと、逆に背中を押してくれました。

今まで個展で作品を発表しても、週に200人来てくれたらいいかな、というくらいで、そこまでお客さんは来ないわけです。それに比べて、時にたくさんの人と協働しながら表現をしていると、多くの方に見ていただけて反響も大きい。グループワークという形の美術のあり方、可能性、広がりを感じた転換点でしたね。

(註2)

現代美術家。京都芸術大学美術工芸学科および大学院教授。社会とアートの関係を問う、国内外での大規模なインスタレーションやアートプロジェクトで知られる。「マンデイプロジェクト」「瓜生山ねぶた」の設計や「ウルトラファクトリー」創設など、現在の本学の特色の礎を築いてきた。

《渡り鳥 〜文化の架け橋〜 Migratory bird》

2018

「月津港燈節2018」(台南)

–

台南のアートフェスティバル・「月津港燈節」にて、学生と森岡先生が共同制作を行なう「台湾国際交流プロジェクト」。鳥の巣をモチーフとした本作では、日本のチームが台南の地に降り立って、巣をつくり、また違う国に羽ばたいていく思いを込めた

———森岡さん自身も、学生と共にグループワークのもつ可能性に学び、開かれていったわけですね。

そうですね。そのひとつとして、森岡厚次+京都芸術大学スチューデンツという形で、2015年から台南の「月津港燈節」というアートフェスティバルに出展しています。年々地元の人たちに受け入れられてきていて、バーベキューをするぐらいに仲良くなったり、隣のおじさんが「今年も来てるのか」と差し入れをくれたり、台南の美大生たちと現地で共同制作をした年もありましたし、逆にうちの大学に来てもらって作品を一緒につくったこともあって。そんなことが起こる美術の力ってすごいなと、いつも感動します。

「松江水燈路プロジェクト2024」

–

2015年から島根県松江観光協会と行っている、地域創生・地域交流を目指した「松江水燈路プロジェクト」。秋のイベント「松江水燈路」に合わせ、学生たちと松江市の地域の方とで制作されたねぶたが設置される。2024年度は、松江城の別名「千鳥城」から着想した「アカリちどり」を制作。お母さんアカリちどりの周りに、手持ち行燈として制作されたひよこちどりが置かれ、来場者はひよこちどりと共に松江城内を散策することが出来る

———担当されているプロジェクトではねぶたを制作することが多いですが、ねぶたという造形表現の魅力をどこに感じていますか。

ねぶたの技法には、点が線になり、線が面になる彫刻の基本的な要素がぎゅっと詰まっているんです。こんなに大きな構造物の表面素材が紙というのは、世界の人からするとすごく不思議らしいですね。瓜生山ねぶたの特徴である白ねぶたは軽やかにも上品にも見えて、お祭りから、メゾンブランドの展示空間まで、いろんな場所に馴染みやすい。一方で粟田大燈呂のねぶたのように染めの魅力も追求できて、すごくオールマイティーな表現なんです。

材料がすごくコンパクトなのも重要ですね。海外の展示でも、和紙はロールで持っていけばいいし、針金は向こうで買えばいい。あとはアジアでのランタンの文化との親和性も高いですし、時代的にもイルミネーションを求めている人は多いので受け入れられやすい。

何よりも、造形制作経験の有無を問わず、みんなで入り込んで一緒につくれるところがいいと思います。

「松江水燈路プロジェクト2024 ワークショップ」

–

学生が地域の方々にねぶたづくりを指導し、ねぶた構造の「子犬ねぶた・子猫ねぶた」の行燈づくりワークショップも開催

———確かに、ねぶた制作には包摂性がある気がします。ただ、グループワークはうまくいくことばかりではないですよね。

共同制作では嫌でも自分の不得意は見えてきますけれど、私は学生たちには「それでいいんだ」と言っています。不得意でいい、その代わり君たちが輝く場所が絶対にあると。紙を貼るのが不得意でも文章を書くのが得意ならコンセプトづくりに入ってくれたらいい。プロジェクトのいいところは、社会の中ではいろんな役割があることを知れることです。だからこそ、最終的に成果物が評価されたときには、自分だけではなくてみんなのおかげだと実感できる。みんなで喜べるし、みんなで泣けるんです。

僕自身も、アーティスト個人で作品発表をしていた時よりも別の幸せをもらっています。学生たちが幸せな顔をしていると僕も幸せをもらっているような気がするので、成功させたいという思いが強くなりますね。

「フコクアトリウム空間プロデュースプロジェクト2021_冬」

–

夏季/冬季の2期に分けて、大阪富国生命ビルのアトリウム空間「フコク生命(いのち)の森」をプロデュースする「フコクアトリウム空間プロデュースプロジェクト」。

2021年の冬季では、大阪・梅田で開催されたイベント「UMEDA MEETS HEART」に参加し、イベントテーマである「ハートを贈ろう。梅田から未来へ。」を踏まえ、「想いのかたち」と題したハート型のオブジェを制作。2,500個以上のビーズやヒートガンで加工した約1万個ものプラバンで、高さ2,700mmのオブジェを完成させた

———プロジェクトを通して、ひいては美術の制作を通して学生に最も伝えていきたいことはなんでしょうか。

美術は、物事に対して見方を変える力を持つものであること。そして、自分がこうだと思っている世界がガラッと180度変わってしまうぐらい、すごいエネルギーをもつことなのだと伝えていきたいです。

私自身も美術で救われた人間なんです。実は、私は大学を出た頃、おたふく風邪をきっかけに左耳の聴力を失いました。当時は当然、無茶苦茶落ち込んでいたんですけれど、先輩から手紙をもらいまして。「耳が聞こえなくなったことを、森岡ならプラスにできるんじゃないか? 彫刻を一緒にやってきた先輩として、お前だったら進んでいけると思う」と言葉をもらったことに、本当に涙が出るくらい感動したんです。その言葉をきっかけに、自分の耳と向き合って作品をつくろうと思うことができました。聴覚が失われたということは、ひょっとしたら嗅覚、視覚、触覚は2倍、3倍に増えるんじゃないか、と仮定して、耳を触りながらスケッチをするところから始めて、最終的には巨大な耳の彫刻作品をつくって、大学時代に取り組んでいた彫刻表現とはお別れしたんです。耳を触った感覚が自分の手を伝って絵になり、彫刻となっていくにつれ、自分に起きたことを理解して、昇華できていく感覚がありました。美術というフィルターがあったから、前向きに向き合えたのだと思います。

「学園祭お化け屋敷プロジェクト2024 豊礼村(ほうれいむら)」

–

京都芸術大学内 ギャルリ・オーブにお化け屋敷をつくるプロジェクト。2024年の舞台は曰くつきの廃村・「豊礼村」。ゲストの選択でルートが分岐する仕掛けは本作の大きなテーマである「選択すること」への思いが込められている。現代社会における恐怖を分析し、そこからの学びをいかにエンターテインメントに置き換えていくか? 芸術大学ならではのお化け屋敷だ

美術の業界は変わった人が多いと言われますが、それは物事の見方をうまくずらして考えることができる、幅の広い捉え方ができる人が多いということです。学生に対しても、美術フィルターで物事の見方を変えれば、自分がこうだと思っている世界がガラッと、180度変わってしまうことがきっとあると伝えたいですね。美術を学んでいるという、その感覚の面白さでこの世の中を乗り切っていくことが君たちの生きるべき道だ、とアドバイスをしています。

例えば、プロジェクト内で違う意見がぶつかり合ったとして、ぶつかることを嫌がるんじゃなくて、少し見方をずらして、それを面白いと思ってほしい。そうすると、他者との対話から無限に可能性が広がっていく。それがグループワークの楽しさかな、と思います。そのためには自己内対話をしてほしくて。自分が何もないままグループの中でなんとなく泳いでいても誰ともぶつからないし、迎合してしまうので、まずは自分自身を見つめ直す。それは素材と向き合うことでもいいし、文章を書いて向き合うことでもいいし、写真を撮って向き合うことでもいい。自分の視点なり考えなりを整理しながら、自分に落とし込んで他者と関わることができれば、もっと楽しくなるはずです。

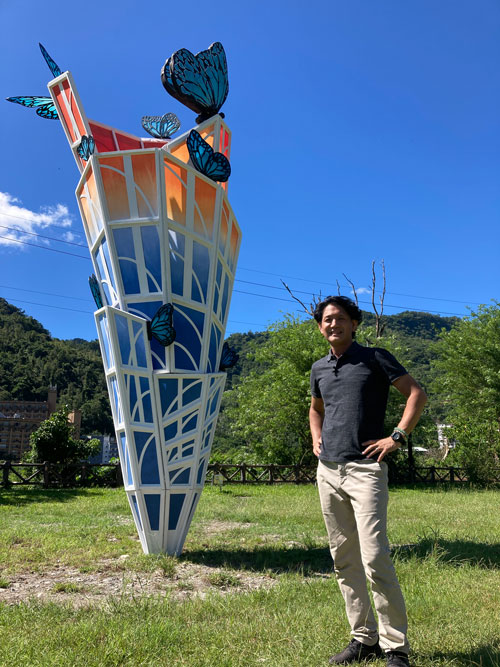

《Migratory Butterfly (渡り蝶)》

2023

「台東光祭2023」(台東)

–

台東のランタンフェスティバル・「台東光祭」で制作された森岡先生の作品。台東のリサーチから見つけた、鹿児島と台東を行き来する蝶の存在から着想。日本と台湾、2つの国を渡る蝶が、さなぎのモニュメントにとまる

———個としての自分に向き合った上で、協働によって自分の可能性を開いていく。森岡さんも、アーティストとして、また教育者として、両方の自分を往復しながら、その度に世界を広げてこられたんですね。最後に今後の展望をお聞きします。

これまでにプロジェクトで出会ってきた仲間たちが、今ではそれぞれのポジションに立って活躍しています。当時の学生も有名なアーティストになっていたり、大学で教えていたりする。そういう人たちでもう一度集まって、みんながWin-Winになるような状況をつくりたいと思っています。例えば、うちの大学の学生と台湾の大学の学生でコラボレーションをして制作をしたいですね。みんなが世界で活躍できる場を、手を取り合いながら演出していけるといいですね。

取材・文 辻 諒平

2025.07.12 オンライン通話にてインタビュー

森岡厚次(もりおか・こうじ)

1972年京都市生まれ。1998年京都精華大学大学院美術研究科修士課程修了。1998年より教育機関に携わり、小学校や高等学校、大学での非常勤講師を経て2016年より現職。2001年MiO写真奨励賞グランプリ受賞をはじめ、新鋭美術選抜展などに出品し美術家として地元京都にて制作、発表。主に立体造形や写真など様々なメディアを用い作品を展開している。また展覧会のキュレーションやプロジェクトを企画。近年では、招待作家として2012年LJUSPROJEKT IV : HOUSE[KULTURHUSET VITA SKOLAN/スウェーデン]、2015、2017、2018、2020、2024、2025年月津港燈節[臺南鹽水月津港/台湾]、2019年新竹過好年[新竹市228公園/台湾]、2021年屏東綵燈節[万年渓畔(屏東市勝利東路から民生路の区間/台湾]、2023年台東光祭[台東県知本温泉/台湾]など、ヨーロッパ・アジアなど各国で展覧会に出品。また現地にて公開制作及び子供達にむけてワークショップも実施している。

ライター|辻 諒平(つじ・りょうへい)

アネモメトリ編集員・ライター。美術展の広報物や図録の編集・デザインも行う。主な仕事に「公開制作66 高山陽介」(府中市美術館)、写真集『江成常夫コレクションVol.6 原爆 ヒロシマ・ナガサキ』(相模原市民ギャラリー)、「コスモ・カオス–混沌と秩序 現代ブラジル写真の新たな展開」(女子美アートミュージアム)など。