(2024.10.13公開)

アール・ブリュットの考察を基本に据えたみずのき美術館で働く藤原沙羅(さはら)さんは、日々の業務と並行して、画材循環プロジェクト「巡り堂」のスタッフとしても携わる。「巡り堂」は、家庭での役割を終えた画材をクリーニングし、次の使い手へと渡していく取り組みだ。今回は、単なるリユースプロジェクトにはとどまらない「巡り堂」のこれまでについて伺う。また、近年「障害のある人の芸術表現」が、企業の取り組みや来たる万博など、様々な場所で注目を集める今、藤原さんはどのようなことを大切にしながら作品、そして表現者と向かい合っているのだろうか。

撮影:阿野太一

提供:みずのき美術館

みずのき美術館。京都府亀岡市にて、2012年開館。20,000 点を越える所蔵作品からのコレクション展を中心に、亀岡市内の学校や福祉施設などとの協働企画展なども開催する

撮影:阿野太一

提供:みずのき美術館

———まずは藤原さんが勤められているみずのき美術館についてと、普段どのようなお仕事をされているのかご紹介いただけますか?

みずのき美術館は「障害者支援施設みずのき」という施設が母体で、そこで1964年から2001年まで行われていた絵画教室を出自とする作品の収蔵と展示をする美術館です。アール・ブリュット(註)の例としてみずのきの絵画教室の作品が紹介された歴史もあり、アール・ブリュットの考察を基本に据えた美術館として2012年に開館しました。

また、アートプロジェクトや展覧会を通しての、地域の人たちが参加できる企画も行っています。

私の現在の役割は、展示作業やお客様への対応であったり、事務作業など、美術館の裏方全般です。

(註)

第2次世界大戦後、価値観の再編成が行われる中、フランスの芸術家ジャン・デュビュッフェによりつくられた言葉。日本語に訳される場合には、「生 (き) の美術」「生 (なま) の美術」とされることが多い。伝統的な美術教育を受けていない作り手によって制作されるそれらの作品は、美術史的な枠組みでは解釈し尽くすことができない。イギリスの美術史家ロジャー・カーディナルは「アウトサイダー・アート (outsider art) 」と訳している。

(みずのき美術館Webより)

理髪店として使用されていた大正時代の町家をリノベーションした建物で、入り口にはサインポールも。設計は建築家・乾久美子氏による

撮影:阿野太一

提供:みずのき美術館

YouTube–画材循環プロジェクト「巡り堂」

———現在、藤原さんが中心的に取り組まれているプロジェクトはなんでしょうか。

2022年から、画材循環プロジェクト「巡り堂」というプロジェクトを当館で立ち上げました。私の中心的な活動のひとつです。

巡り堂は、家庭で不要とされた画材、例えば削られた鉛筆や、小学校のときに使っていた絵の具や絵筆などを我々が引き受け、使える状態に仕分け、清掃をして、画材を必要とする人たちに寄付をするプロジェクトです。

家財回収業者である一般社団法人ALL JAPAN TRADINGさんが、回収した画材を有効に再利用できないかと、当館とも親交の深いアーティストの親谷茂さんにご相談されたことをきっかけにこのプロジェクトは始まりました。

巡り堂に納品された種類も状態も様々な画材

撮影:梅田彩華

提供:みずのき美術館

私も別の障害者支援施設で非常勤の支援員として働いているのですが、福祉施設の創作活動は簡単ではないんです。予算や作業時間が取れない問題、どういった画材を使っていいかわからないという職員の知識の限界、障害のある人たちの特性からくる画材のこだわりの使い方も結構あって、ボールペンでしか絵を描かないとか、ある一定の色だけで絵を描くみたいな人たちも結構いるんです。そうすると、例えば色鉛筆の特定の色だけが減ってしまって、それだけを補充するというのもなかなか難しかったりします。衝動的に絵をたくさん描くから、画材がその分必要だったり。いろんな理由で福祉施設の創作活動は縮小されがちというのは、一緒にプロジェクトを取り組む人たちとの間でよく挙がる悩みでした。

初めは単純に、様々な福祉施設に渡す目的で画材を寄付いただいていたんですけれど、中には書けないペンや、劣化して油が噴き出してしまっている絵の具といった、様々な状態のものが混ざっているんです。それをそのままお渡しするのは、もらっていただく方も私たちも気分が良くないということでボランティアの方々と画材のクリーニングをすることになり、それが徐々にプロジェクトの核になっていきました。

撮影:みずのき美術館

———巡り堂にはどういった方々が参加されているのですか?

美術館の活動と並行しながらプロジェクトを継続していく上では、やはり人手の問題が出てきます。かねてから付き合いのあったフリースクールの先生方に相談するタイミングがあり、フリースクールの中に、義務教育を終えた後にも支援を必要としている子たちや、居場所を求めている若者たちのために学びの機会を定期的に開催しているゼミ活動があることを教えていただきました。彼らの居場所としてスペースを提供する代わりに、彼らに画材の掃除をしてもらうのはどうか、という提案をいただき、そこからかれこれ3年間ずっと続いています。

届いた画材を綺麗にするという単純な作業ではあるんですけれど、作業中に画材を壊してしまっても、元々使いかけのものが届くので、壊れても問題はないんです。来てくれる人たちも普通にお仕事をするよりかは気楽な感じで参加してくれますし、作業をしながらいろんなお話をして、お茶と甘いものを途中で挟む気分転換の時間も大切にしています。当館のスタッフとALL JAPAN TRADING の皆さん、親谷さん、他にもたくさんの方々と協力をしながら巡り堂の仕組みづくりをしています。

亀岡市役所の地下1階「開かれたアトリエ」にある「かめおか画材循環コーナー」。不定期で市民向けの「亀岡回収日」を開催。回収した画材をメンバーが清掃し、ここでまた新たな使い手のもとに巡っていく

撮影:みずのき美術館

———送り手、繋ぎ手、受け手、それぞれの立場が無理なく合致し、形になっていったプロジェクトなのですね。では、一度これまでのことをお聞きします。藤原さんは元々、障害のある人の芸術表現に関心があったのでしょうか。

元々は横浜美術大学で金工を専攻していました。ただ作品づくりをしていても周りと比べられる日々で、すごく自信がなくなってしまって、友達の誘いでいろんなイベントのボランティアに参加していた時期があったんですけれど、その時に縁があって参加した「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2017」で障害のある方々の表現の場に携わったことが、今に繋がる大きなきっかけになりました。

関西には、作品制作やパフォーマンスなどを活発に活動している施設や事業所が結構あるんです。当館も含めて、滋賀、奈良、大阪にもあったり、「社会福祉の父」と呼ばれている糸賀一雄氏は滋賀県に戦争孤児や知的障害児を受け入れる施設を創立したりと、「福祉」と「表現」を考えるなら関西だと思いました。

京都芸術大学の大学院では、文化創生領域ができた年に入学して、障害者支援施設で行われている創作活動に絞って、職員さんの創作に関わる支援のプロセスであったり、創作環境の整備についてリサーチをしていました。入学した2020年はちょうどコロナが広がっていったタイミングでもあり、実地取材ができない状況が続き大変でしたね。

———大きな転機となった「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2017」での経験についてお聞かせいただけますか?

ヨコハマ・パラトリエンナーレは、障害のあるなしを問わず、さまざまな表現者が協働する芸術祭です。2017年は、5月から1月までの3部制で開催されました。パフォーマンスのオーディションや作品をつくるためのワークショップなどを3ヵ月かけて行う1部。1部で準備してきたパフォーマンスと展示の成果を10月の3日間で見せる2部。その後のアーカイブを見せる3部です。

パフォーマンスのオーディションは障害のあるなし、プロアマ関わらず全員応募できるもので、パフォーマンスの出演者の他にもイベントに参加する人やスタッフには、車椅子で参加される人、目が不自由な人、本当にいろんな人たちが参加していました。そこで私は稽古の準備や記録、ワークショップのスタッフなどをしていました。参加されている人は障害の特性も様々で、その人その場を見る臨機応変な対応を現場で勉強させてもらいました。衣装をひとつとっても、出演者ひとりひとりに動きにくさなど不自由がないように、ただパフォーマンスとしては一体感を見せなきゃいけない。ではどうしようか、という部分が細く調整されていたり。

「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2017」会場

撮影:藤原沙羅

私の弟も自閉症という障害をもっていて、一緒に生活していく中で私も弟も家族もそれぞれが何かを我慢しなければならない状況があることにモヤモヤすることがありました。プロジェクトにおいても、障害のある人たちをサポートするがゆえに、障害のない人たちが動きづらい状況もやっぱり生まれてくると思うんです。その場合は、他の動ける人たちで一緒に考えて、解決していく。オーディションの段階からそうした状況を想定してプログラムが組まれていて。逆に障害のある人たちに偏見をもたず、可能性を常に見据えるような姿勢も嬉しくて。「誰も見捨てない」という理想論になりがちなことを、準備段階からの細かい問題定義でクリアしているところがかっこよく見えたんです。プロセスの仕組みづくりを丁寧にしているから、障害のあるなし関係なく全員が輝ける。自分が家族のことで何に対してモヤモヤとしていたのかも明確になりましたし、そのモヤモヤを考え、人に伝えるには、もしかしたら自分がこれまで勉強していた美術が効果的なのではないか、表現という形でこそ人に伝えられることがあるのではと気づかせてもらえました。

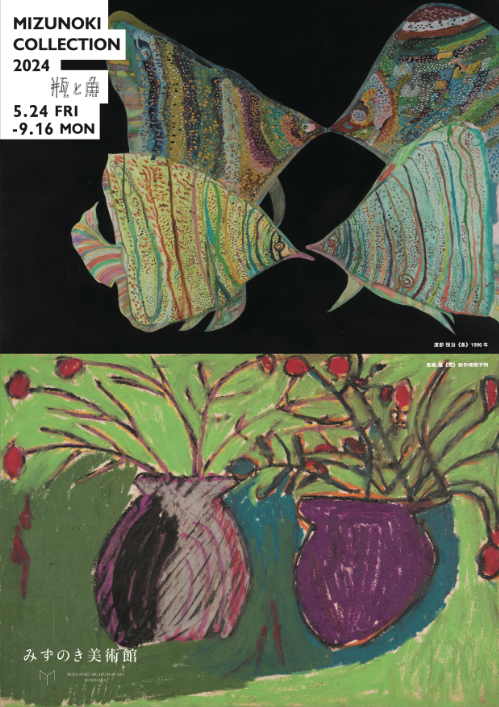

みずのき美術館コレクション展2024「瓶と魚」

2024年5月24日(金)〜9月16日(月・祝)

———障害のある人たちのことを考える時、その側にいる人たちのことも考える。ともすれば忘れがちな、とても大事な視点ですね。様々な人が訪れる美術館での日々の業務において、藤原さんが一番やりがいを感じる部分はどこでしょうか。

当館のコレクションの作家の特徴は、みずのきの絵画教室で美術教育を行っていたところです。ただ、障害のある人の創作活動というと、その人たちの衝動とか特性からくるこだわりから生まれた手法が取り上げられがちですよね。障害のある人はその人そのままで十分なのに指導をする必要があるのか、アール・ブリュットではないのではないか? という意見も絵画教室が開かれていた当時はあったみたいです。

そういった意味で、当館のコレクションは最近世の中で取り上げられている作品とは若干立場が違う作品ではあるんですけれど、当館のお客様は、前提を取っ払ってひとつの作品として楽しんでいただける方が多くて、それは作品の力だなと感じています。お客様が作品から何かを真摯に受け取って、表現の楽しさに気づいてもらえる瞬間に立ち会えたときはやりがいを感じます。

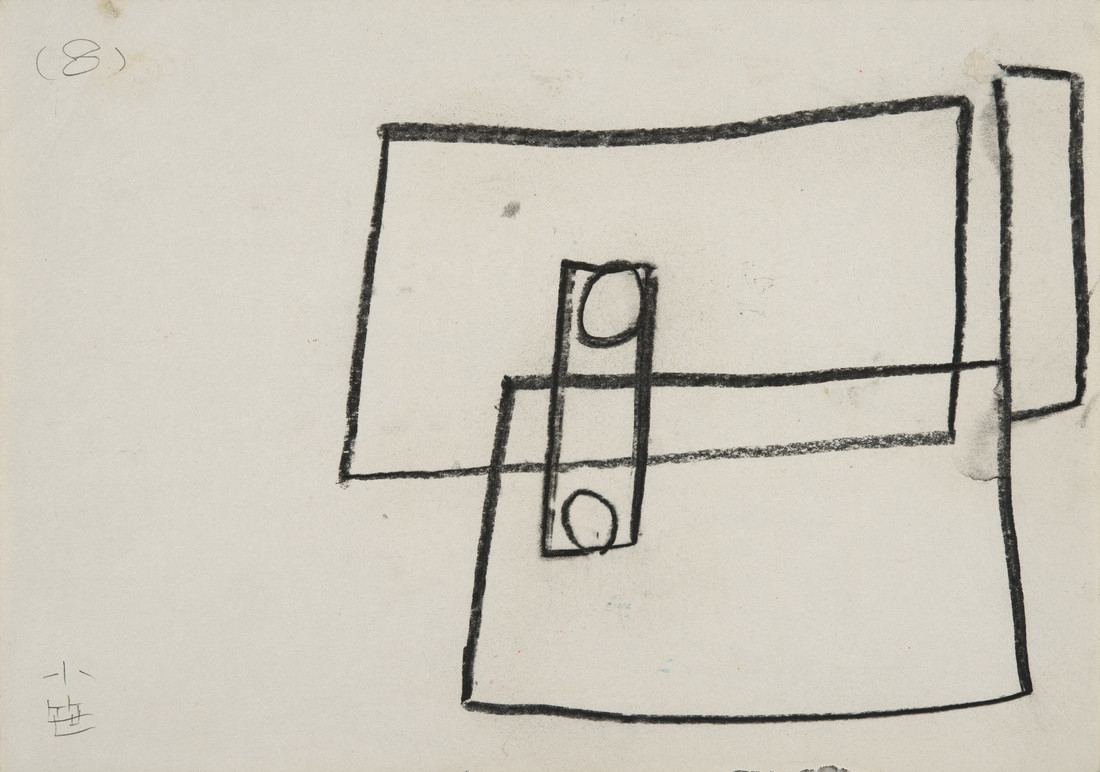

小笹逸男《造形テスト 課題8》1980年

提供:みずのき美術館

堀田哲明《家》1974-1988年

提供:みずのき美術館

巡り堂のボランティアのメンバーたちは本当に大変なバックグラウンドをもっていて、気持ちが沈んでいた時期に参加してくれる子たちが多かったのですが、巡り堂に参加していく中で、彼らが生き生きと作業に来てくれるようになる過程を見られるのは楽しみです。自分が消極的になっているときは自分のことで精いっぱいだと思うんですけれど、作業をしていく中で、彼らもだんだんと他のメンバーのことが目に入って、気遣ってあげたり、話を聞いてあげたり、表情の変化や気持ちの変化に立ち会える場面があって。人の変化に出会えることが嬉しいですね。

「巡り堂」として、「城跡芸術展2023」に出展

撮影:みずのき美術館

———逆に、障害のある人の芸術表現を取り扱う上での難しさはどこでしょうか。

最近、「障害者アート」といった名称がメディアに取り上げられることが多いと思います。作家のバックグラウンドを伝えたり、ブランディング面も含めてキャッチーでわかりやすい表現なのだと思いますが、実際に障害者アートというジャンルはないと私個人としては考えているというか。「女性アート」というものもないじゃないですか? それに似ていると思っていて、障害があることをジャンル化する表現には気をつけたいです。

みずのきの絵画教室は障害のある人たちに美術教育を行っていましたが、それはまず絵を楽しむという前提で指導をしていた背景があります。何かを志したり楽しむ上で、障害のあるなしは関係ないですし、それに対して紹介する側が一方的にジャンル化することの危険さは感じています。

———わかりやすいパッケージングは、作家個人を、彼らの絵を描く喜びを透明化してしまうかもしれませんね。

みずのき美術館のコレクションの作家の多くはすでに亡くなっている方が多くて、当時の絵画教室の様子や作者のことを解像度高く伝えるには、作者がどんな風に絵を楽しんで描いていたかというエピソードを添えるように意識していますが、正確に伝わっているかはいつも難しさを感じますね。

パラトリエンナーレで学んだプロセスの大切さは展覧会にも通じると思っていて、見えない部分、中の仕事はやればやるほどいいものができる、きちんと伝わるなと思っています。

撮影:阿野太一

提供:みずのき美術館

撮影:梅田彩華

提供:みずのき美術館

———「誰も見捨てない」という言葉がありました。福祉において、難度の高い到達点だと思います。それに近づくための仕組みづくりに、たくさんの方が日々努力をされているのですね。最後に、藤原さんの今後の展望、巡り堂の今後の展開をお聞かせください。

美術館業務としては、まだ3年目なので、今は別の施設でも支援員として働いているんですけれど、そういった経験も重ねながら、コレクションやこれから出会う作家さんたちの企画をするのは目標です。

巡り堂に関しては、この活動を大切にしてきてくれているメンバーたちが継続的に活動できるように続けていくことがまずはひとつ。そして、実際にこの仕組みはいろんな地域に関係なく通用すると思っていて、今は京都の亀岡で小さくやっていますけれど、ありがたいことに興味を持ってくださる県外の人たちもいらっしゃるので、輪が広がっていけたらいいなと思っています。

取材・文 辻 諒平

2024.09.05 オンライン通話にてインタビュー

藤原沙羅(ふじわら・さはら)

1997年東京都生まれ。

横浜美術大学 クラフト専攻を卒業後、京都造形芸術大学大学院文化創生領域(現:京都芸術大学大学院 文化デザイン・芸術教育領域)に入学。大学院では、障害者支援施設で行われている絵画活動の方法や職員が実施している環境整備について調査・研究を行う。

大学院卒業後は、研究の調査先であった障害者支援施設と亀岡市にある社会福祉法人松花苑 みずのき美術館に勤める。

2022年からみずのき美術館を拠点に始めた「画材循環プロジェクト 巡り堂」にスタッフとして企画・運営に関わる。

ライター|辻 諒平(つじ・りょうへい)

アネモメトリ編集員・ライター。美術展の広報物や図録の編集・デザインも行う。主な仕事に「公開制作66 高山陽介」(府中市美術館)、写真集『江成常夫コレクションVol.6 原爆 ヒロシマ・ナガサキ』(相模原市民ギャラリー)、「コスモ・カオス–混沌と秩序 現代ブラジル写真の新たな展開」(女子美アートミュージアム)など。